|

不重要的人

一个关于“遗忘”与“记得”的故事。

1

网上看到幸福大街要来西安,我第一时间复制网址发给金睿,问他要不要一起去。过会儿他借着接水绕我工位来,问了很多摇滚乐队和地下演出的事,兴致盎然,说要去要去。隔几天网上开启购票通道,我发消息跟他确认行程,他又借着复印资料跑过来说得回长安县,说着掏手机给我看他舅发的信息。

怎么说呢,一部分的我料到了这个结果。金睿长着一张被上天过度优待的脸,没受到优待的脑子就相对贫瘠,对生活缺乏好奇心,对不实用的一切嗤之以鼻,热情全用在夸夸其谈上。我介绍的那点关于乐队和地下演出的信息,无论装点门面还是批判,都足够他发挥出很长的篇幅,去现场已经大可不必。我早看透了他。尽管如此,我喜欢他。人总会喜欢上另一个人。这不意外。我猜他也有点喜欢我。因此另一部分的我,对他能够赴约心存幻想。

我平时讲话很少给人留余地,却没有戳破金睿显而易见的谎言。原因说来羞耻,是舍不得让喜欢的人陷入尴尬。

金睿离开后,祁征鸣侧身凑过来,跟我说他想去。

祁征鸣晚我半年多到公司,坐我隔壁工位,性格内向,话少心事多,老家跟我一个地方。我俩独处时我要求他说方言,他方言说得相当纯正,让我有种回到了家乡和高中时代的错觉。他身型长相都是我喜欢的类型。但我没有喜欢他。我们第一次见面,我脑子就像发生故障一样,连绵不绝地亮起黄色预警。细微的声波一浪一浪冲击脑壳:爱情,NO!

我听说人类的身体机能和大脑不会做无用功。大脑抗拒祁征鸣,一定有它的道理。不知道是这个警告起了作用,还是别的什么原因,我和祁征鸣日日相处,有时双双加班到深夜十一二点,常常一个盘子里夹菜吃,三不五时彼此掩护工作失误,多次一起分享奖金,他哪方面都让我感到舒服,称心如意,我俩关系却维持得清白又纯洁。

我派祁征鸣去打探过金睿的个人情况。明明喜欢金睿的人是我,结果他站金睿面前,脸红到脖子根,说不两句话扭头看我一眼,我快被他气死了。爱情的事,从此没指望过他。

他说想去看演出,其实是在替我化解尴尬,要么是在填补我的失落。他是这种人,有时候善良得无用,有时候善良得多余。我叹口气,把购票网址发他。自己的票自己买,我说。

地点在南门里月亮钥匙酒吧。演出当天我无所事事,带着耳机徒步穿过文艺路,拐上长安路,晃晃悠悠进南门,到地方距离演出开始还有一个多小时。酒吧门口空无一人,门口两张圆桌,各配三把椅子,我在其中一张坐下。那天6月27,挺热。坐定后,先前走路产生的热能集中爆发,每个毛孔都在流汗,感觉很狼狈,内心莫名焦灼,想一头扎进冰箱里。

我瘫在椅子上歇了好一会儿,手绢擦完汗湿漉漉的,我把它松松地绕在背包的流苏挂件上晾着。接着拔掉耳机,盘好线收进包里。天色好像就是在那一刻突然暗下来。穿着黑T恤的祁征鸣带着未尽的落日余晖走向我,在我旁边椅子坐下。他进公司第一天也是迈着这样有点迟疑的步子,走到我隔壁工位,放好个人物品,犹豫了一会儿对我说,你好,我是祁征鸣。就好像跟我说话是种冒险。曾经那一幕和眼前这一幕的靠近都非常熟悉,总觉得记忆里有。真搜,又搜不出来。

我上网查过资料,科学上把似曾相识的经历称为“海马效应”,是大脑处理记忆的机能出了小故障,把没发生过的事归纳到了发生过的一栏里。我认为我的情况有所不同,不在此列。但无法证明这一点。网上分享的类似经验,我看了很多,几乎每个人都认为自己情况特殊,不在此列。人人都特殊,就没有人特殊。然后我理智地接受了我的情况隶属科学归纳范畴内的现实。

可是6月27日这天傍晚,那似曾相识的感觉如此清晰,真实。伴随而来的是一股莫名的,陷入危险境地时才会产生的恐慌。我忘了用手绢擦汗、摘耳机之后下一步的打算。奇妙的感受催生出一股很强烈的想要交谈的欲望,脑子里万念丛生,像身体停止疲累,思维才开始活跃。

祁征鸣先于我开口。问我什么时候开始听吴虹飞,又问我最喜欢幸福大街哪首歌。他对这个乐队显然熟悉。但我想谈的不是这些。不是说来看幸福大街,就一定得谈谈吴虹飞。我想谈什么?不知道。丛生的万念就在那里,却抓不出一件值得在这时候谈起。

他说他很爱左小诅咒——我都没留意话题怎么从吴虹飞跳到了左小诅咒。总之他说昨晚听《乌兰巴托的夜》,哭了。我只能保持沉默。有点感动他愿意跟我说这个。我俩朝夕相处两年多,不说这些。他是坦荡的人,但不是能够轻易暴露脆弱的人。我能闻出这种人的气味。坚强是竹笋节节生长的气味。不得不坚强是黄色警戒的气味。我们第一次见面,他就跟我一样,黄色警戒压倒了一切。发出这样气味的人心里有一堵墙。虽然不知道为什么这个傍晚他愿在墙上为我开一扇门,但为了让这扇门别关上,我保持了沉默。

过会儿他补充,其实不止昨晚,好几次我都听哭了。

我也听左小诅咒,研究的成分居多:这人为什么非得把歌唱成那样?这种心态听什么歌都不可能哭。

他接着说,听左小唱“乌兰巴托的夜啊,那么静那么静,连风都不知道我,不知道”,好多次都是听到这儿开始流眼泪。情感奔涌,就好像世界只剩下我,而我什么都留不住。我从来不怕孤独,但我怕这种孤独。

这种孤独是哪种孤独?我问他。

他说,你努力一场,认为自己抓住了一些东西。到头来你只是抓住过一些东西。它现在是不是还在,将来会不会在,你都不知道。

我想我理解他说的这些。我有过听歌听哭的经验,只是想不起来是什么歌,谁的歌。但肯定有过这么一首歌。这歌和一个人有关。我曾经很努力地去回忆,徒劳。梦里倒是很清晰,无论这个人,还是这个人的存在,都很清晰,并且真实。在理智消失的地方,这个人的存在是现实,和他的存在相悖的一切才是梦境。他有一首独属于他的背景乐。人在歌里,歌总是伴着这个人,一起打动我。梦醒之后,打动过我的开始折磨我——任凭我怎么搜肠刮肚,我的世界也根本没有过这样一个人,歌更是连调都想不起来。这也属于他说的抓住过又不确定还在不在的情况。很少有人能抵抗这样的失落。可大多数人都带着类似的失落继续生活。我也不例外。说起来,其实不难——只要好好区分梦和现实。

酒吧门口聚集了好些人。从我的角度看过去,这里每个人脸上都挂着不在乎其他人的神情,哪怕他们正面对面交谈。我和祁征鸣的状况因此格外难得,我们建立起一个相对安静的世界,我在意他说的话,他也认真听我说话,周边的嘈杂随他去吧,就好像我们两人一起,不在乎所有其他人。

我凉下来,内心不再焦躁。这意味着我们所说的,正是我想谈的。我从没跟谁谈过这些,从没想过要跟谁谈这些。我不知道哪里出了问题,大脑一边警告说这人危险,让我恐慌。一边又像身处安全之地,让我情不自禁对他说起这件绝不会对任何人说的、说出口一定会感到羞耻的事。

我连这点感受也坦白跟他讲了。

他抬手看表,说,距离演出开始还有半小时,闲着也是闲着,我给你讲个故事吧。

2

先讲故事的第二段。第二段发生在我大四那年校招季。

开学不久的第一次校招会,我就和一家相当知名的企业签署了就业协议。之后便作为该企业当年招收的第一批毕业生代表,参与了后续的校招工作。来年3月底,我随招聘组来到西安。西安校招第五天,交通大学,我正给几个男生宣讲我们公司经营状况和人才培养理念,听见有人喊我名字。当时招聘大厅人满为患,很难辨别声音来向。接着看见一个女孩挤出人群朝我飞奔过来,满脸兴奋。

征鸣,她叫,祁征鸣!真的是你!她停在我面前,神情激动,好像我们应该很熟。可我不认识她,完全不认识。从她脸上渐渐褪去的兴奋和激动来看,我的表情一定是充满了陌生、抗拒和疑惑。她难以置信地指着自己,一字一顿说出一个名字,问我,不记得吗?

我茫然摇头。

她难掩失望地退后一步,受伤的表情让我深感愧疚。想说点什么弥补,又似乎说什么都画蛇添足。接着领导叫我,问我备用的企业宣传册在哪。等我回去忙完起身,女孩已经不见踪影。

晚上回酒店整理文件,在一堆简历中扫到女孩的脸,翻出贴着那张照片的简历,才发现女孩高中跟我一个学校。这就说得通了。可也还是有说不通的地方,高中并不久远,如果我们很熟,我没理由无论是对她的名字还是长相都毫无印象。但因为忙,这事很快被我抛诸脑后。

毕业实习期结束后我被分到西安公司。报道那天我又见到这个女孩,我们姑且称她为Y吧。再看到Y,我心跳得厉害,当时以为是愧疚和愧疚引发的胆怯。她看见我,依然兴奋,主动申请坐我隔壁工位。隔天上班,远远看到同桌的她,感到场面格外熟悉,带着疑惑慢吞吞往座位走,寒暄时问她当年在市一中哪个班。她没有回答,反问我记不记得高中同桌。

太多了,我说。

没有很特别的吗?

我摇头,我和每个同桌都相处得很好。

此后她再没提过高中的事。

过完年后有段时间工作不很忙,同期进公司的校招生们常常一起约晚饭。周末也喝点儿酒。这样过了两三个月,有个周五,约晚饭的时候还七八个人,这事那事阴差阳错的,真吃饭时只剩我和Y。俩人就商量着随便买点熟食和酒去我宿舍吃。宿舍也是空无一人,喝了点酒,她兴头上来,给我讲了个故事。

是个爱情故事,主角是Y和她的同桌Q。故事的最后,填报高考志愿前,Q跟女孩说要填同一座城市,一样的大学,女孩一一照做。录取榜下来,Q却考去了另一个城市。没有理由,毫无征兆地,就此从女孩生活中消失。她至今不明白为什么。Y疑惑地看着我,就好像答案在我身上,就好像我是Q,我该对此负责。

Q的经历跟我高度重合,虽然有那么多时刻我确定我是Q,故事听到最后我却只能希望我是Q。

我一直有个莫名的信念:高中是我人生最美好的日子。说莫名是因为,高中的日子好,但远远称不上最好。这信念虽然缺乏事实依据,却又挥之不去。所以我希望我是Q,如果我是Q,那么我的信念就不再只是信念,而是事实。可我不记得我在高中有过爱情,不记得眼前这张脸,不记得我和Y曾坐过同桌。这让我感到无比失落。

说完故事,Y醉得不省人事。

酒醒之后,我们谁都没再提过这个故事。

过了四月,西安公司同时接到两个新项目。加上还没结尾的老项目,工作量徒然增加。每天加班,周末常常被占用,以及没完没了的应酬,呕吐,宿醉,身体像不断运转没时间上机油的齿轮。有天Y和我一起被领导叫出去应酬,我发现她喝酒和工作一样用力,来者不拒。她就靠着这用力在职场上得到认可。当时一起进公司的十来个校招生各种原因离职,所剩无几。剩下的几个,也在暗中另作打算。女生更是只剩Y还在苦苦坚持。我不明白一个女生干嘛活得这么用力。

应酬那晚Y喝多了,同事们都去送客户,领导让我送Y回家。偌大的包间只剩我和她。她半躺在沙发上,跟我说耽搁了我的时间对不起,又说歇一会儿就能走。我倒了杯水给她,看着她坚强的样子,忽然很心疼,很想爱她。那念头挥之不去。可我分不清那是酒精和夜色的作用,还是情之所至。所以我站起来跟她说些冷静的话,试图拉回理智。我告诉她因为受不了公司的风气,同期们都在找下家。她坐起来喝水,淡淡地说她会留下。我还没问为什么,她接着说,因为没有任何一个公司能给应届毕业生开这么高的工资。

这是实话。

我问她你很缺钱吗?

她说家里缺钱。她爸当年做生意失败,负债累累。却从没在任何一方面委屈过她,撑到高考结束才告诉她家中境况。这么些年,家里的债虽然还得差不多,可她不能再让父母像从前一样操劳。毕业之前都是父母为她,工作之后轮到她为父母。

这时候她还清醒,口吻冷静,头头是道。上出租车就迷糊了,一会儿叫征鸣啊,你来说说你到底怎么回事儿。一会儿又叫黛玉啊妹妹,你是我浇灌的仙草哇。

乱七八糟的!

本来我也蠢蠢欲动想离开公司另谋出路。Y一番话提醒了我,五年就业协议有违约条款。五万块违约金对城里人可能不算什么,对我的家庭来说,爸妈得在地里劳作好几年。想想年纪轻轻吃点苦头,总比让爸妈一把老骨头还得被钱摁在地里帮我卖命强。Y都能挺住,我当然也能。于是打定主意留下来。

Y性格直率,好相处,乐于在我工作疏漏的时候替我掩盖,或忙得不可开交时帮我一把。我也会替她挡掉一些饭局。挡不掉的,就在饭局上暗中替她挡酒。我们相互帮助度过了最难的那段时间。之后不知道是应届生流失严重引起了上层的注意,还是别的原因,国庆之前集团来人找我们谈话,又召开全员大会。大致内容是要珍惜应届生,建立合理的劳动制度,培养后备力量。之后我们的工作和应酬相应减少,日子比从前好过一些。

然后是圣诞节,那时同期校招生只剩我和Y。Y说东大街每个平安夜都有大规模游街,7点半之后机动车禁行,人行道和马路上全是人。虽然只是走路,但跟着人群热闹,是最不摊成本的过节方式,问我有没有兴趣。

当然有。

就在那个平安夜,东大街的人群中,我琢磨着怎么跟Y告白才不显突兀。就听见一家音像店放张楚的《蚂蚁》,蚂蚁蚂蚁蝗虫的大腿,蚂蚁蚂蚁蜻蜓的眼睛,蚂蚁蚂蚁蝴蝶的翅膀。蚂蚁蚂蚁,蚂蚁没问题。

我们没问题!

一些之前被忽略的画面忽然跳至眼前,高三的晚自习,同桌递给我一只耳机。那里面播放过很多种歌,其中最打动我的一首是张楚的《蚂蚁》,因为它五谷丰登,像一首诗……

3

现在我们开始讲故事的第一段。

高一开学不久的某次课间操,前排一个女孩突然问我,咱们在哪儿见过?我吓一跳,我确定我不认识她。她一看就是城里长大的孩子。而我上高中前,只有买年货和新衣服时才进城。我们不可能有交集。女孩斩钉截铁,肯定在哪儿见过。她坚定的态度,让我忍不住开始怀疑自己,后面的时间,都在认真回想我们可能相遇的场景和原因,试图替她找出一个答案。

跳跃运动时,她再次回头,眼神闪烁着兴奋的光芒。我知道了,她大声说,我在梦里见过你。话音落地,周围一阵哄笑。

我有种被愚弄的感觉。狡猾的城里人为了取乐,戏耍淳朴的乡下人,这是我瞬间能想到的唯一合理的解释。但我不明白,农村学生,班上十几个,为什么偏偏选我。强烈的自尊让我内心燃起一股怒火,这愤怒不是要伤害别人,而是斥责自己——为什么放弃县一中跑来市一中?为什么不待在乡下人该待的地方?

一个男生叫那女孩的名字说,太老套啦,“这个妹妹我见过的”,贾宝玉几百年前就用过这招啦。

他们显然认识。班里很多同学都相互认识。不像我,一个熟人没有。开学第一天大家做过自我介绍,但太多陌生人,实在记不住。直到男生叫她,我才想起女孩的名字——这里我们姑且用X来替代。X反驳,我就是梦见过他,爱信不信!

因为这个,同学们背地里叫我林妹妹,后来改成黛玉。没有哪个男生喜欢被人叫黛玉。我婉转地表达了不满,事情因而变得更糟——大家开始当面叫我黛玉。连X都笑嘻嘻地跟着叫,大言不惭说这名字跟我很般配。

那是我最恨X的一段时间。也恨我自己。我从前随随便便就能考进全校前三。到了城里,不敢松懈,不敢玩,除了吃饭睡觉,所有时间都用在学习上,开学第四周摸底考试,成绩在班里都只是个中等偏上。那些城里孩子,踢球、打篮球、去网吧,有几个甚至还谈女朋友,成绩却并不比我差。我分不清老天是在惩罚我,还是在考验我。

我知道我必须作出调整,要么想办法回县一中,要么找到在市一中也能继续优秀的途径。

我选择了后者。

第一步是摆脱黛玉这个称呼带给我的烦恼。我开始踢足球,打篮球,坚持每天做五个引体向上。我身体素质还行,但看着单薄,又怎么都晒不黑,个子也不高,打眼一看确实有点孱弱,在乡下也常被人说清秀得像个女孩。我希望运动能改变这些。当我变得更具有男子气概,黛玉这外号就无法再伤害到我。

意外的是,运动之后,我人际关系跟着好了起来。我弹跳力挺好,跑得也不慢,韧劲强,不放弃。虽然从来没玩过足球篮球,但进入状态很快。我发现一起玩的城里孩子都很友善,不带任何歧视地跟我讲篮球、足球规则——哪怕我们是对家。我喜欢玩得好的时候有人给我竖大拇指,和我击掌,玩得不好的时候毫不留情地骂我废物点心。就像大家很久之前就认识,就好像之前的孤单是我的错觉。

更加意外的是,运动占用了学习时间,成绩却并没有因此下降。期中考试排名比摸底前进了不少。我以为是侥幸。直到期末,我考进班级前十,才意识到“劳逸结合”的科学性。

因祸得福,我对X的情绪变得有些复杂。该继续恨她还是该感谢她。熟悉之后,我相信X说的梦见过我是真话。她爱开玩笑,但坦率真诚,从不愚弄人,概念里没有“城里人农村人”的区别心。情绪复杂是因为,我经历一个从恨到不知道该不该恨的漫长心路历程,她却无所谓。她在见我之前就梦到过我,对待我和其他同学却没两样,随大流叫我黛玉,在我佯装发怒扬起拳头的时候摇头晃脑跑开,好像忘了这个外号是因她而来。我好奇她脑子里到底在想什么,只有她这样,还是女孩都这样,或者城里孩子都这样。

我们班有个女孩长得很好看,开学不久就被评为校花,我们就称她为校花吧。据说她父母都是市政府官员,身居高位。喜欢校花的男生很多,明恋暗恋的都有。我们宿舍十个人,六个都喜欢她,其中包括我。其实我不很清楚那算不算喜欢,不过大家讨论起这事,你总得交出个名字。校花是标准答案,也是安全答案。

男生们做过一个“最值得娶的女生”排名,校花是毫无悬念的第一名。长得好,学习好,家世也好。一个男生总结,娶了校花,物质、精神,哪方面都是赚。

X也被提名了。提名她的男生,我们姑且称之为A,为了方便记忆,后面出现的人物我会按字母表排下去。A说X豁达、体贴、机灵、爱好广泛,和她在一起舒坦、愉悦,好像什么问题都不是问题,和这样的女孩相爱,会走得很远,也容易感到幸福。他的说法得到了三四个男生的认可。我留意到他们都是城里人。这个观察真的很无聊我知道,现在想来也许只是巧合,可那时候出于一种下位者的敏感,我就是忍不住把一切都往这上面归因——城市男孩看到的是一个女孩值得被爱的原因,而乡下男孩没有爱情的视角,只有对婚姻势利的权衡。这是我当时的感受,我替自己是乡下男孩的一员而感到羞愧。

高二开学不久,舍友B向校花表白失败。他选择了最激烈的一种告白方式,晚自习后跟踪校花到她家楼下,在家属楼黑暗的阴影中叫住校花。美丽的姑娘被吓坏了,尖叫不已……

顾及校花的名誉,这件事没有公开处理。B说校花的爸爸找他谈过话,问他愿不愿意去上个中专,那时候中专比高中录取分数高。对方居高临下的语气让B很不舒服。出于赌气的心态,B硬生生抵制住诱惑,说想留在高中。之后几年中专学历含金量锐减,这次意气用事反而改变了B的命运,这是后话。校花的爸爸诱惑不成,盛气凌人地告诉B——也是让B给学校这群农村孩子传话:校花将来是要出国留学的,她未来的路通向整个世界,喜欢她的人就算无法门当户对,最起码也要具备不拖后腿的家庭条件。B说在校花爸爸的注视下,他觉得自己像一只乡下的老鼠,除了黑天里偷偷摸摸顺着墙根走,除了另外一只来自乡下的母老鼠,什么都不配。

3

高二我身高猛蹿一大截。因为常运动,壮了些,也黑了点。可见我的皮肤并不是晒不黑,是以前在户外的时间太少。

大家依然叫我黛玉,而我已经不在乎了。

长个子之后,班主任好像找不到合适的地方放我,座位总被调来调去。高二下学期快结束时,调去和X坐同桌。听到她的名字,我心没来由地震了一下。因为犹豫,去她那边的脚步比较迟缓。我不知道我在怕什么。那种感觉很矛盾,想和她坐一起,多了解她;又怕和她坐一起,怕她百无禁忌的性格,会给我带来新的难以预料的伤害。

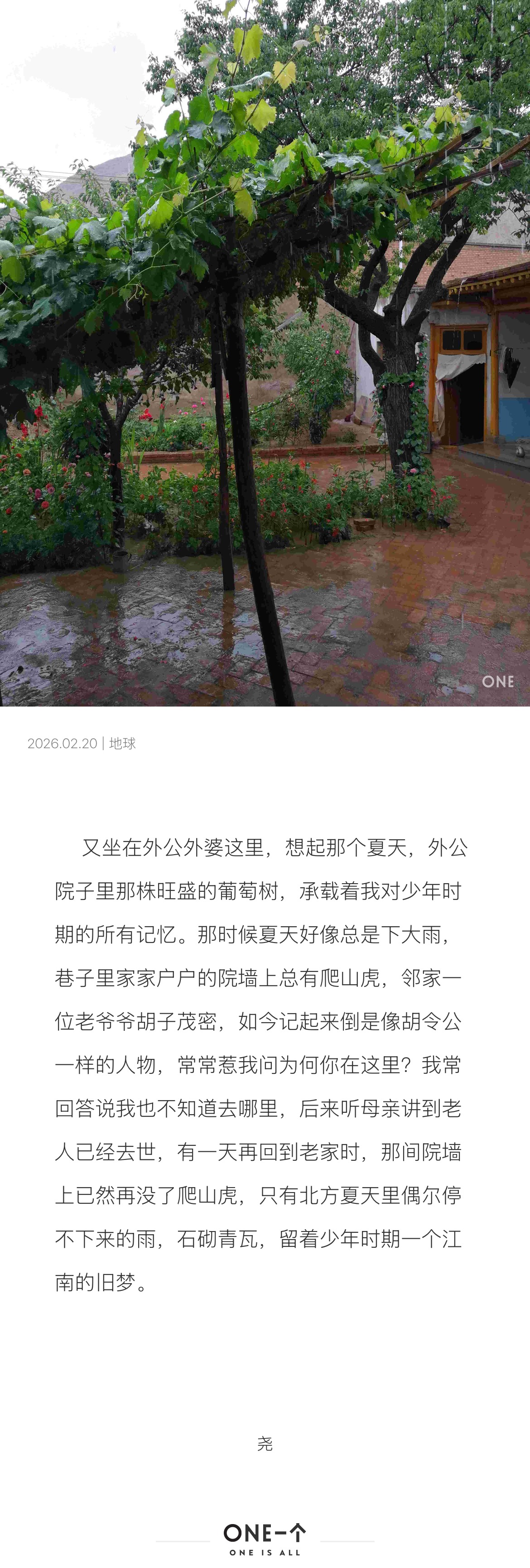

因为长身体,那段时间我总觉得饿,下了晚自习还得吃顿饭才行。我常去离学校最近的一家面馆吃麻辣面,一小碗刚合适,连汤喝完,不多也不少。有天去面馆,几个同学也在,其中有X。我是易出汗体质,又是初夏,面快吃完时,汗水就顺着鼻梁、发尖往下掉。X可能没见过这么能流汗的人,隔天带了条手绢给我。说拿餐巾纸擦汗,满脸都是纸屑,手绢用起来比较文雅。也符合你黛玉的身份,她坏笑着说。

高三国庆节,只有三天假。我妈夏天担水扭了腰,家里秋收缺人手,虽然他们一再强调不用我操心,我还是在放假当晚赶了回去。第二天中午在地里正忙,听见有人喊黛玉,回头见五个同学嘻嘻哈哈在田埂上站着。其中有X和校花。

他们要去金水河,大清早从市里出发,骑车过来。只知道金水河在县里的这个方向,不知道具体位置,问了好几个人,指的路各不相同。几个人商量着先停下吃饭,吃完继续。找饭馆时看到村牌路标。之前会考报资料,X看过我填家庭地址,我笔下的村名和眼前路标对上了,便向大家提议可以找我带路。几个人吃完饭,一路问到我家,我妈又给指到地里来。

金水河是我们县西南角的水库。水库依山而建,植被丰富。日出之后正午之前,金色阳光洒向水库以及水库下游河流,像融化了的金子在土地上流淌,由此得名金水河。X说这是他们高考前最后一次放纵。别人也许是,她我表示怀疑。她随时随地都挺放纵,都高三了,不爱上的课还敢戴耳机听歌。

同学需要我,我爸也让我去陪同学,我有点犹豫,地里活其实不多,但我做不到爸妈忙前忙后,而我心无挂碍地出去玩。我犹豫时,X就在我面前,像看透了我似的,号召大家:反正也晚了,大家搭手帮鸣儿弄完,今晚让他带咱去看日出,怎么样?

我有点吃惊,随后是胆怯。好像大家必须做些什么才能换得我的帮助,我怕他们心里不愿意,出于道德的考虑,嘴上也不敢说,因此没有太多拒绝的余地。我不喜欢这样。但显然X比我更了解这帮人,话音落地,男孩C就学着漫画里的语气大喊,哈哈,让我们来大展拳脚吧。好像我家地里有宝藏,而他们的任务是寻宝。

大展拳脚之前,先带他们去家换我爸妈的旧衣服。时间往前推十分钟我都会想东想西,怕他们嫌弃。这时心里却透亮,相信他们都单纯。

地里只剩些耗时不耗力的杂活,五个生手,活干得毛糙。但人多毕竟力量大,玩着闹着,不知不觉就收拾个七七八八。时不时有路过的乡邻站地头招呼,鸣娃子带你城里同学来家帮忙啦?每每这个时候,我爸脸上就会闪过一丝不易察觉的自豪。

如果有人来问我,最想要回到人生的哪个阶段。我会跟他讲一讲这个下午。我爸有我爸的收成,我有我的收成。我爸辛苦了十几年和一整个春天,才换来这个下午。而我什么都没做,仅仅只是运气好,也收获了这样一个下午。

晚饭我妈弄得很丰盛,还有酒。每个人都喝了点。吃过饭,简单清洗一番,打会儿牌,横七竖八睡了。凌晨三点,我还没叫,大家陆续起来,出发去金水河。

去的路上,一切都还很正常。X唱歌很好听,我喜欢听她唱《南海姑娘》那种清新歌曲,可她大多数时候都在吼摇滚,有次把一只狗吵醒了,追我们自行车追了半里地。她吼的摇滚大家都能跟上,包括校花。只有我是第一次听。

到金水河,天还麻麻黑。我们在新建的,不知道做什么用途的栈桥口停驻。四下无人,自行车不用锁,放在一边。忘了当时我们几个男生在干嘛,可能就只是坐着休息发呆吧。校花往栈桥深处走去,X本来坐下了,见校花离开,起身跟着她。

那件事发生得很突然,听到入水声,我们四处张望,C问是不是什么东西掉水里了。大家毛骨悚然,刚起身,X的呼救声便传了过来。

X说刚才校花突然看着她,说了一句咱们来游泳吧,就跳了下去。X不会游泳,她以为校花学过,观察了一会儿发现校花也不会……

一起去的人里,只有我会游泳。

有惊无险。男孩们脱掉外套给校花和我换上。校花嘴唇冻得发青,头脑却清醒,叮嘱我们此事保密。她能出来,费了不少心机和唇舌。若被父母知道出过意外,对她的管束会变本加厉。就是那时候,太阳跳出地平线。一切都被镀上一层红金色。我在X身边站着,想立刻打道回府换上干爽的衣裤,却被X那一刻的沉默震动。她面朝东方,脸上有悲悯和震撼的神色。震撼我当时就懂,第一次看金水河日出,没人能无动于衷。至于悲悯,挺长时间之后我才明白是为什么。

收假回校后我就感冒了,很严重。有天晚上发烧到40度。怕父母担心,没敢给说。打针那几天,X替我抄了每一门课的笔记。感冒刚好转,鼻血又流得止不住。治疗时,医生叮嘱吃清淡、软烂的饭。学校食堂满足不了这个条件,天天去饭馆又不现实。X让我去她家吃。我没推辞。我已经很了解她,她能开口就不是客气。去她家吃了一个多星期,她母亲非常体贴好客,换着花样熬粥,给我吃的菜总是多在锅里留一会儿。病彻底好了我才给我妈说,过几天我妈提了一筐自家鸡下的蛋和两双腊肉到学校,硬塞给X。她对X印象深刻,说这姑娘笑起来很痛快,全天下的烦恼都能被她的笑声吓跑。收下鸡蛋后,X每天拿两个煮鸡蛋到学校。我俩一人一个,吃之前要碰一下,别人干杯,她要干蛋,干蛋前要先说吉利话祝福对方。那段日子我们每天早上送出祝福,又收到祝福,感觉很幸福。

这是事情的一面。事情的另一面是,我和X被孤立了。

校花受寒生病,她父母敏锐地觉察到生病和金水河之行有关。校花缄口不言,她父亲向学校施压,学校挨个找我们了解情况,落水的事随即败露。面对父母的诘问,校花说落水是因为X跟她玩闹,力道没掌握好……

X之前的说辞立刻变得漏洞百出——金水河秋天的早上很冷,一个不会游泳的人为什么要跳进水里?X为了给自己开脱,不惜抹黑校花,和校花为了维护X三缄其口相比,人品高下立判。没人相信X。她父母劝她道歉认错:又不是存心的,人救起来了也没事,又不会追责,事情都明摆着,道个歉就完了你干嘛非要死扛?

X说她不会为没做过的事情道歉。

我相信X。有人说是因为我吃她的嘴短。X也问我,为什么选择相信她而不是校花。我跟她说我没有选。我知道她,她做过的事情,从不躲避。和勇敢、诚实之类的品质无关。她本质是这样的人。这一点我想大家都明白。然而我的相信却是唯一的相信。这让我感觉很好。因为她,我看到了自己身上所具备的一些别人没有的能力。比如看透、坚定和相信。

偶尔在操场或走廊,我感到被目光围剿,像被审视的嫌疑犯。进而想,X受到的围剿更猛烈。但她说没留意。高三的学生,高考是主旨,其余都次要。她说,我和你,包括校花,我们做过什么,在大家眼里都是次要的。事实的确如她所说,但飞短流长也确实像过了时节的柳絮,空气中偶尔飘出那么一两缕。她看上去浮躁,实则心态比我稳,我学她慢慢静下来,只管我们自己。

X整体成绩中上,胜在语文、英语。英语她帮了我不少。我给她的帮助是理化两科。有时晚自习后半段做题做得疲累,她会拿出耳机,分我一个。耳机里都有过谁,记不清了。但知道了张楚,他用诗的方式吟诵人们长大后就再也看不见的蚂蚁:蚂蚁蚂蚁蝗虫的大腿;蚂蚁蚂蚁蜻蜓的耳朵;蚂蚁蚂蚁蝴蝶的翅膀;蚂蚁蚂蚁,蚂蚁没问题。

我们没问题!

我没留意X的短发哪天起变成了长发,她总是抢她送我的手绢去绑头发。有天拿走后不再还我,隔天送我条新的。也没留意从哪天开始,她叫我征鸣,黛玉成了她威胁我或向我撒娇时的专用称呼。

高考前两个月,校花有一周没来学校。不久后听说她住院了。有人传她住院是因为割腕。

这时,我才理解金水河日出时,X脸上的悲悯。

校花出事后,反应过来的不只是我。老师和同学们的善意也逐渐回归。半年多以来将我俩与大家隔离开的那道社交屏障不复存在,封闭的日子就此结束。高考将至而产生的紧张、不安和兴奋的气息扑面而来,席卷了我和X。我不喜欢那种感觉,好像风暴正烈时,偏偏有人替我们开了窗。我怀念被大家孤立到只有我们两个人的世界。我喜欢他们筑起的那道屏障。它本意是伤害,却带给我们安全和宁静。在屏障圈起来的世界里,我只看得见她,她只看得见我。

我感谢X见我之前先梦到了我,感谢她的莽撞和直率。爱情在那时候就写定了。虽然我还年轻,未来的路还很漫长,会遇见很多人、很多事,却已经认定了她是我爱情的结局。我不擅长适应别人,不擅长融入复杂的环境。当然我能做得很好,但同时会感到疲累。却在不知不觉中适应了她,融入了我曾经看不懂的她。并且感到舒畅和愉悦,好像我们天生就契合。我的确年轻,但判断力不差,知道这样的事哪怕是放进一生的长度去衡量,也很罕见。

高考后我没回家,和同学们到处疯玩。其实是想留在市里,多见见X。可她只出现过一次,兴致不高。我看得出来她耍宝、快乐只是为了不扫兴而做的配合。后来电话打去她家,也总是忙音。

到校领志愿表那天,我找到了和X单独相处的机会。我告诉她,关于未来,我做了打算。我们填一模一样的志愿,所有的志愿都在同一个城市。她若发挥正常,我们能上同一所大学;若发挥失常,也能在同一个城市。

我以为她心情不好是高考发挥失常,因此为我们的未来做了周密的考虑,万全的打算。可她只是耸耸肩,好像这件事情无关紧要。她说了很多话,我记不清了。只记得那句,不用太执着,我们早晚都会变成对彼此来说不重要的人。

我不这么想。哪怕将来有一天我们会走散、分离,或者更差,留在彼此身旁相互折磨,但拥有过高中这些日子,她在我这里就将永远重要。她也应该这么想。我无法接受她的“不重要理论”。不明白她为什么说这些,是在暗示什么吗?是说我们不会有将来?是让我早早死心?校花爸爸对B说的话,B关于乡下老鼠的形容一刹那涌上心头。X也是这么想,她心底其实也这么看我的?我不重要,对她来说谁重要?将要认识的家境良好的城里大学生吗?可见无论城里人多努力伪装,最终还是压抑不住瞧不起农村人的本性吧。

回教室后,我还和X一起研究了会儿志愿表,给要报考的学校和专业做记号。直到那时一切都还正常。然后隔壁班有人找我。接着X拿起志愿表匆匆走了。

没有说再见。

我说不出具体的时间点,在填报志愿之前、之后,还是暑假的哪一天,总之上大学之前,X在我的记忆里变成了不重要的人。像电影里的群演,照片里的背景,不承载任何故事、感情,和意义。她和有关她的一切变成了虚线,变成了没有温度的黑白影像。我记忆里有她,但我看不见她。那些故事都在,却被大脑当作不重要的事模糊处理掉了。

几年后平安夜的东大街,张楚的《蚂蚁》连起了所有虚线,背景被推到前台,模糊掉的影像重又清晰,眼前Y的脸填补了记忆里的X。我竟然真的是Q。我为自己感到羞愧。因为Y的讲述我知道了,高考结束后X情绪低迷是因为家中变故。在她最需要我的时候,我却被长久以来的偏见蒙蔽了认知和理智,然后从各个层面,在她的世界消失了。她没有怪我,她找到了我,还是像以前一样好好对我。还是像以前一样,我爱上了她。那一刻我很想知道,重逢后那么长时间我不认识她,她每天都在用什么样的心情和我相处。

4

看演出的人陆陆续续进场了。祁征鸣的故事还没结束,他看上去并不着急。我好奇这个故事要他怎么收尾。毫无疑问,故事里的X是我,Y也是我,但我的生命里没有过Q,没有过黛玉,没有过这样的爱情。我的爱情,总体来说都肤浅。虽然不甘心,但现实无法改变,只好在梦里放置一个可靠的人,去寄托我对深层的爱情的渴望。祁征鸣显然比我想象中更了解我。也许因为我喝醉的次数比他多,每次喝多都是他送我回家,我不确定跟他说了多少我的过往和心事。他倒是没白听,整合素材,编出这样一个能弥补我所有不甘心的故事。

我也希望这一切都是真的。我也希望这两段爱情都属于我。

后来呢,我问。

相爱过一阵之后,她离开了。

为什么?我很惊讶。

我也想知道。找到她的时候,她已经不认识我了。这种状况我再熟悉不过。那是崩裂或绝望的后果。一开始我执着于得到答案,我们明明相处得很好,为什么她还会受到伤害。

你不也一样,当初离开X,她肯定也莫名其妙,我替X打抱不平。又忍不住感慨,爱情就是这样啊,坚固起来,能抵御一切外界质疑;脆弱起来,也能被随便一句话摧毁。

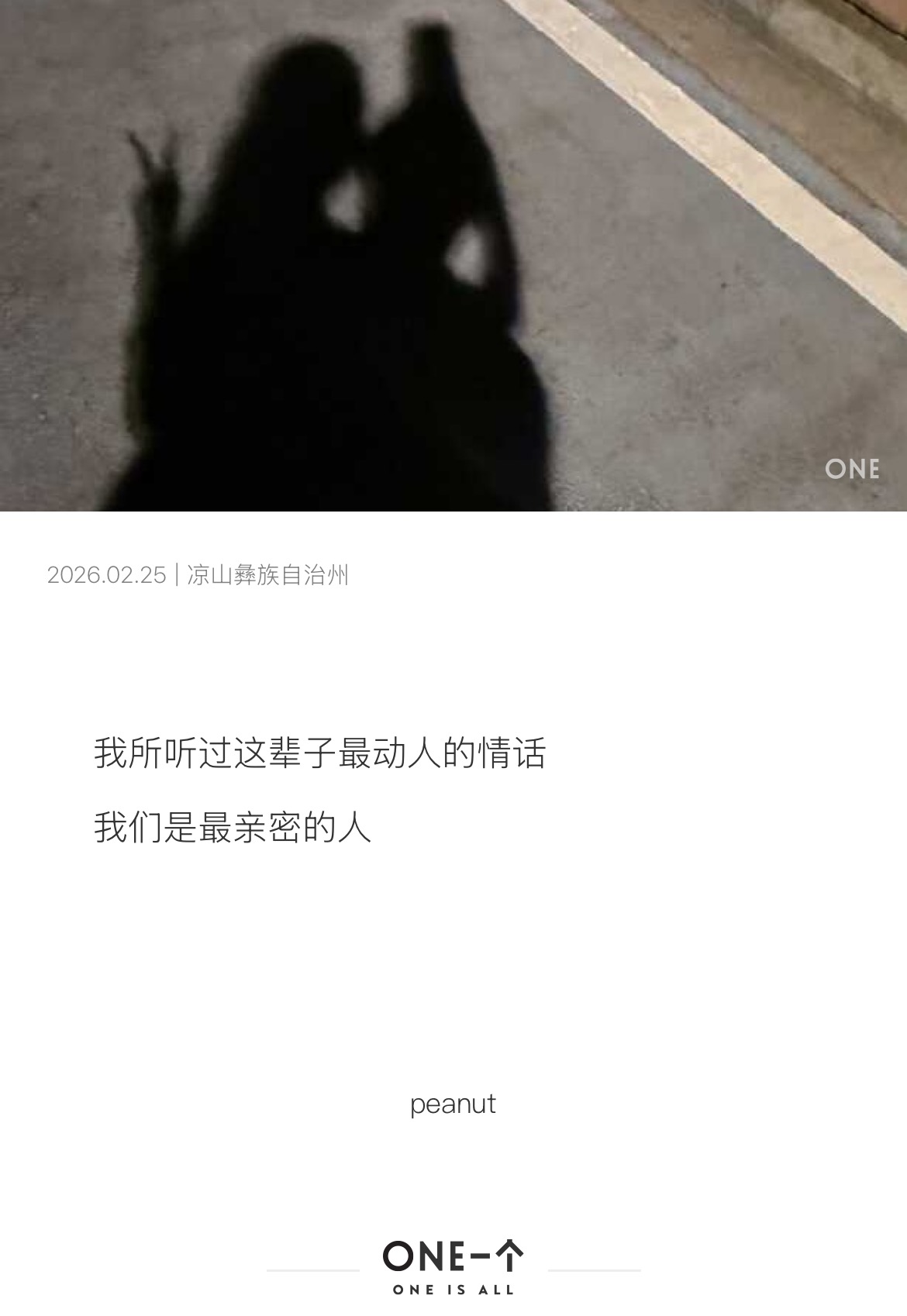

是啊,所以慢慢地,答案不再重要。重要的是我们总能找到消失的对方。只要找到了就一定会再次相爱。我们绝不会变成彼此生命中不重要的人。

嗯……然后呢?

没有了。

我遗憾地摇头,最后这一段不好,编得太潦草,是因为演出要开始了,还是因为素材用完了?

如果不是编的呢?他问。

那也太巧了,这个好了那个又病,还是一样的毛病。

这世界上巧合的事多了去了。他突然变得咄咄逼人。你想不到别的可能性吗?他问。

也有,但现实中存在的几率很小。

是什么?

爱情啊。如果是爱情的话,用情至纯的两个人坚固或脆弱起来,倒是没什么不可能。

那……你相信爱情吗?

我耸耸肩,我只相信我亲眼看到,亲耳听到,亲身经历的。

他微微低下头,夜的深蓝色遮下来。我看不到他的表情。

门外守候的乐迷早已入场。我起身背包,系在流苏上的旧手绢已经晾干。半暗的光线下看着,像给背包扎了一个马尾辫。

素材。现实。

不相信,就只是个故事;相信,就是爱情。

消防车鸣叫了好一阵,红色警报灯才终于闪烁着照过来。

除了亲眼看到,亲耳听到,亲身经历的……我对他说,我还相信你。

酒吧里传出音乐声,幸福大街的演出开始了。

|

点击 快速访问「ONE · 一个」 |

→添加到主屏幕

→添加到主屏幕