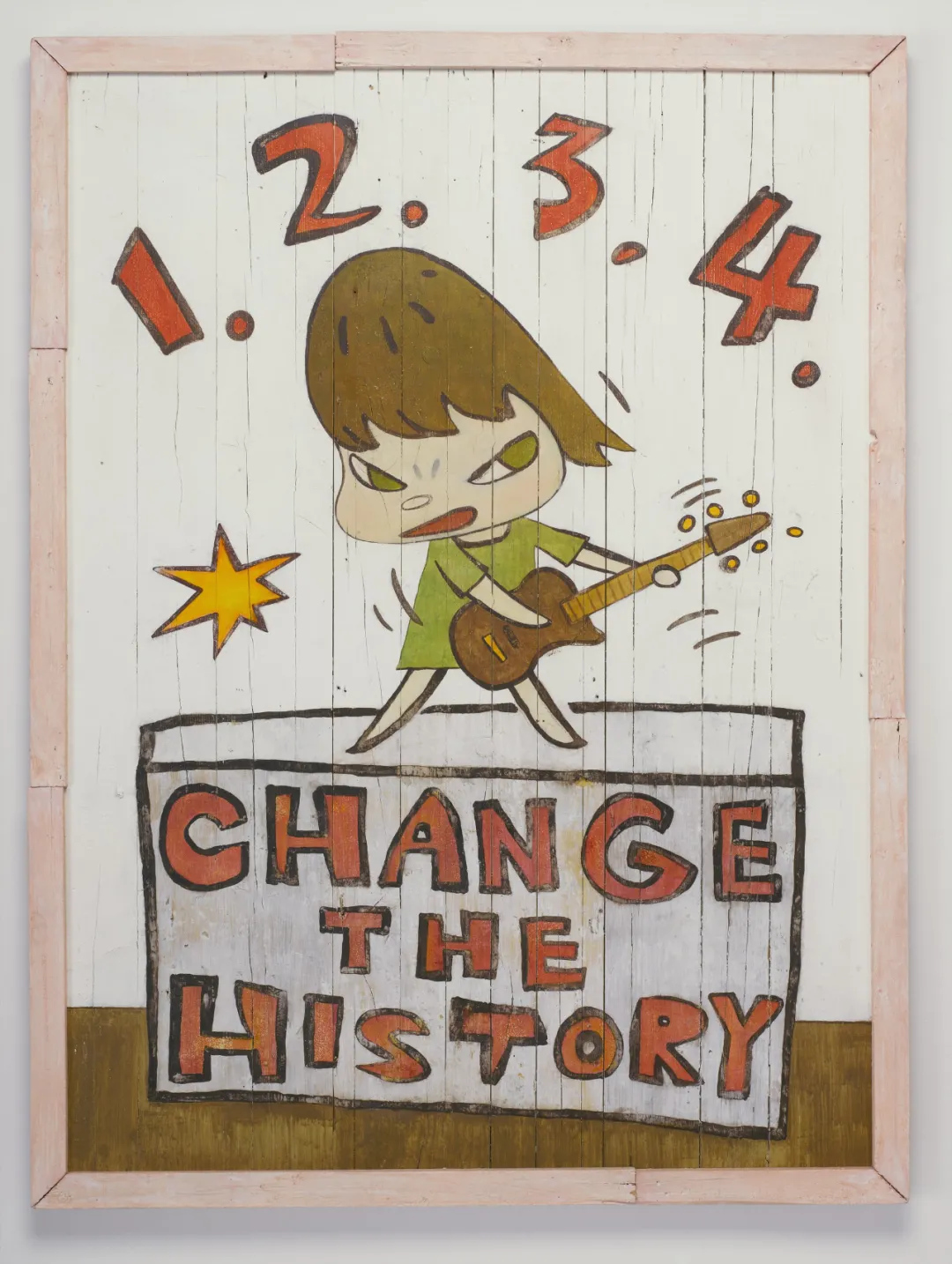

奈良美智对音乐,尤其是对朋克的喜爱众所周知,而他自身则以前所未有的作品风格引人注目,堪称“艺术界的朋克”。他从小学五年级开始收听夜间广播获取音乐信息,可以说是非常早熟的摇滚乐迷,并且至今仍然保持T恤衫搭配皮夹克这种乔伊。

据说在工作室画画时,他总是用很大的音量播放音乐。且不仅仅是朋克音乐,从六七十年代的民谣到白人根源音乐等,他涉猎广泛而专深。拥有许多如今已无法购得的珍贵唱片的奈良美智,在孕育那些安静而又充满热情的绘画作品的过程中,音乐的存在是绝对不可或缺的。

首先请您谈谈关于音乐最初的体验。

最早购买的单曲唱片是Takeshi Terauchi and The Bunnys1的《太阳野郎》这是以北海道的牧场为舞台的青春剧的主题歌,有趣的情节抓住了孩子们的心,电音效果则让身体有了直接的感受。它让我知道了这种音乐的存在。这差不多是我小学二年级的时候。

虽然我有两个哥哥,但我们岁数相差很大,回到家也通常是我一个人待着。那时我会打开收音机,收听那些只放音乐的频道,里面经常传出电吉他的音乐。小学低年级的时候,我一直听着那些乐曲画画。边听音乐边画画的习惯就是那时养成的。到了小学五年级的时候,手工制作的矿石收音机非常流行,我也做了一个。这种收音机无须通电流,使用矿石的能量就能发声,没有音箱,只能使用单耳耳机收听。有一天晚上,我就这样戴着耳机睡着了,睡到半夜突然醒过来,吃惊地发现它还在播放音乐。面向年轻人的音乐、听众的留言等,那些经验故事和对人生的探讨都很有趣,于是我开始收听深夜节目,同时也了解到很多最新的音乐资讯。

也是从那个时候开始购买黑胶唱片的?

进入中学之前,我并没有收藏很多黑胶唱片。西洋音乐有比吉斯乐队(Bee Gees)的《马萨诸塞州》(Massachusetts)和芝加哥乐队(Chicago)的《问题67&68》(Questions 67&68)等热门歌曲,还有日本动漫歌曲《喵了咪之歌》2等。升入中学之后,我开始逛唱片店,会向店主询问小时候听过的音乐,觉得好的就会买下收藏。

中学时期应该有很多人开始听重摇滚音乐吧?

自我意识开始萌芽的时候,的确会无法继续听流行音乐。大家会听血腥国王(King Crimson)、 平克·弗洛伊德(Pink Floyd) 的音乐,还有一些前卫摇滚,我也尝试听了一 些,但那种感觉就像学习成绩好的学生爱听的古典乐一般,于是开始远离那些音乐。重摇滚也是如此,我尝试听了一下,但还是无法融入那种狂放青春的感觉。想来大概因为我还是个孩子吧。(笑)

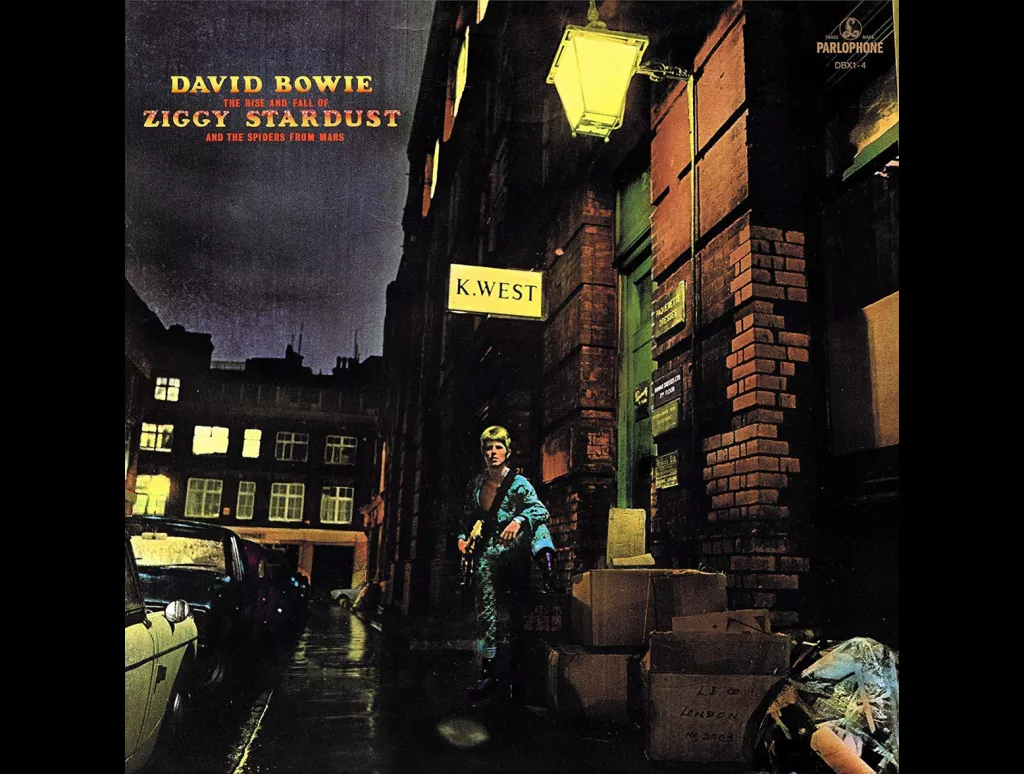

那时候喜欢的是大卫·鲍伊(David Bowie)。更确切地说是《Z 宇宙尘》(Ziggy Stardust)这张专辑。那种挑衅的感觉非同一般,在视觉上也有强大的冲击力。在那之前,我一直是在收音机里听这张专辑,在《音乐人生》3(Music Life)最初看到专辑的视觉设计时,我不禁惊叹:“这是什么?!”第一次让我感受到音乐与视觉合二为一的专辑就是《Z宇宙尘》,那时的音乐人大多是长发配络腮胡,所以那张专辑封面上将刘海剪短而后面的头发留长、化妆、穿着女装一般的打扮真的让人感觉是从太空来的人。

从那之后便越来越偏离主流音乐了吧?

在专辑《Z宇宙尘》中,有一首曲子并非大卫,鲍伊的原创曲目,我找到原曲并且购买了唱片。原唱是罗恩·戴维斯(Ron Davies)是一个并不那么出名的词曲创作者。从他到尼克·德雷克(Nick Drake)等,我开始逐渐被拥有独特世界观的乐手吸引。就这样,在寻找自己喜欢的音乐的过程中,我开始脱离主流,对音乐的热爱也变得更为狂热。打工赚的钱用来买唱片,在本地找不到的话,就向东京的唱片店订购,并且日渐倾向小众。

那时候也开始热衷调查自己喜欢的音乐人的喜好,首先开始研究鲍勃·迪伦喜欢的白人根源音乐。这样不断深入下去,让人非常享受,当然黑胶唱片的数量也开始无限制地增加了。到了高中二年级的时候,我开始与相差十几岁的中学学长一起,运营车库改造的摇滚咖啡店。我在店里主要负责挑选唱片,面对那些大学生,自己俨然成了老师。

在那之后就开始听朋克了,是吗?

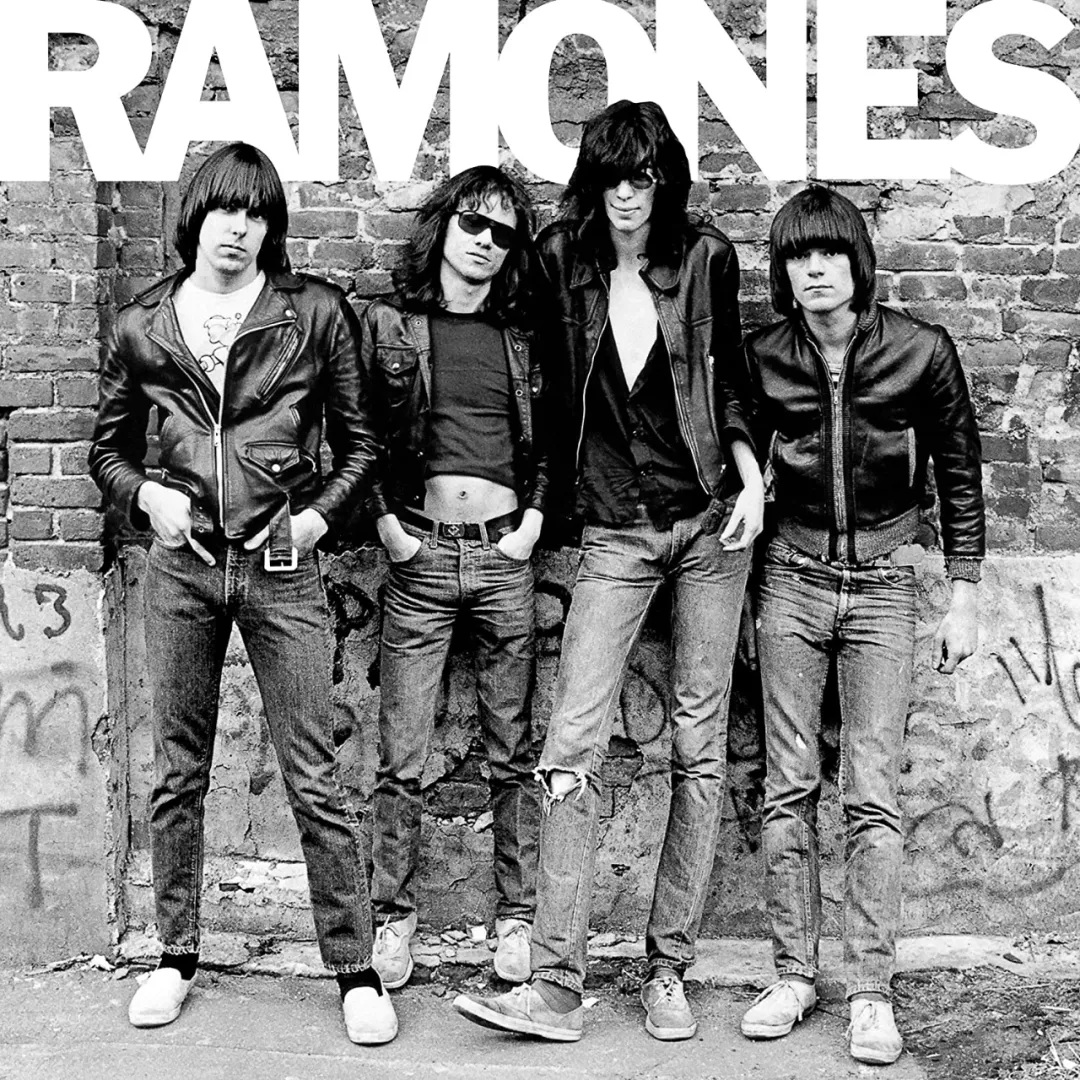

是的。那时,我变成了像音乐评论家一样的奇怪高中生。在我刚刚进入高三的时候,雷蒙斯的首张专辑发行了。那是我初次遇!到的对自己来说真实、毫无伪装的音乐。不过最初还是羞于启齿。因为,在那之前,我听的都是老派词曲创作者的音乐、美洲南部摇滚以及白人根源音乐等,但是这张专辑给我的感觉就是“这是真正的现在的我”。当时,性手枪(Sex Pistols)和冲撞乐队等也出道了,周围的人都觉得“这简直称不上是音乐”,我也只好附和“嗯,是啊”,内心却很苦闷。我真的很喜欢雷蒙斯。

鲍勃·迪伦等人的抗议歌曲是否也对您产生了影响?当时的音乐环境正是所谓的反主流文化,也正因为有这样的文化积累才会喜欢雷蒙斯吧?

当时的我可以说是发烧友的状态。我还在二手书店买了晶文社出版的《鲍勃·迪伦全诗集》,读下来觉得非常有趣。其中有歌颂爱与和平的歌曲、反对越战的歌曲,实际上那些歌词都非常激进,与朋克所给予的刺激感是不同的。必须战斗,一旦被攻击就要战斗,绝对不认输,就是这样一 种感觉。还有很多体谅歌唱对象的歌曲,比如向士兵问话“这样真的好吗”。虽然是些温柔的歌曲,却明确主张“不能如此”。当时的我能感受到这些。

那段时期,科技舞曲(techno)之类的也开始发展了吧?

在朋克出现之后,随着乐器和录音条件的进一步发展,科技舞曲开始兴盛起来。但是,我对大多数电子音乐都兴味索然,对重金属摇滚乐也很难融入其中。重金属摇滚乐跟激进音乐一样,其艺术性和形式美都跟古典音乐类似。对我而言,那些打破形式传达信息的音乐,或是不装模作样、即便技术不高也想要真诚诉说的音乐也许更好。简而言之,质朴的信息传达能力比娱乐性更为重要。因此,在日本音乐中,我也开始专注于独立音乐了。

来到东京之后,我顺着朋克这一类别看了很多日本独立乐队的现场演出,Rockers、Roosters、MODS、Totsuzen Danball、JAGATARA、INU、THESTALIN等,基本上都看过了。石井聪亘4的《爆裂都市》就像是在日本这个地方有个独立音乐高中,在学校庆典上播放着大家一起制作的电影一般,令人感觉身临其境。与普通的电影不同,这种感受只有爱好相同的人才能体会。在演出的现场,也能感受到大家都有同样的目标。尽管不会产生实际的言语交流,但能清楚地明白,去那里就会遇到同伴。

如果没有音乐,奈良美智的作品也不会诞生。

的确不会诞生。另外,在德国的时候,涅盤乐队进入了我的精神世界。科特·柯本听过的那些以前的摇滚乐,跟我听过的差不多。还有一次,我偶然听到冲撞乐队的乔·斯特拉莫(Joe Strummer) 在广播节目中介绍民谣歌手蒂姆·哈丁(Tim Hardin)的歌曲《黑绵羊少年》(Black Sheep Boy),觉得“什么嘛,这不是和我听的音乐一样吗”,进而有了“是的,应该不会突然转向朋克,正是因为喜欢这样的歌曲,才会写出那样的歌词吧”这样的认同感。那真的是一首非常温柔的民谣。

另外,让我觉得去了德国真好的事情是滚石的现场演出只要4000日元左右就能看到,普通乐队是1000日元左右,所以我看了很多现场演出。痉挛乐队(The Cramps)的一段宣传视频拍摄了他们在德国演出的现场,我也入镜了。因为我站在第一排,而且就我一个东方人,显得特别突出。成名前的烈焰红唇乐队(The Flaming Lips)、迷幻皮草(ThePsychedelic Furs)、阿兹特克照相机(AztecCamera)等,在德国轻轻松松就能看到他们的现场演出,真是太好了。

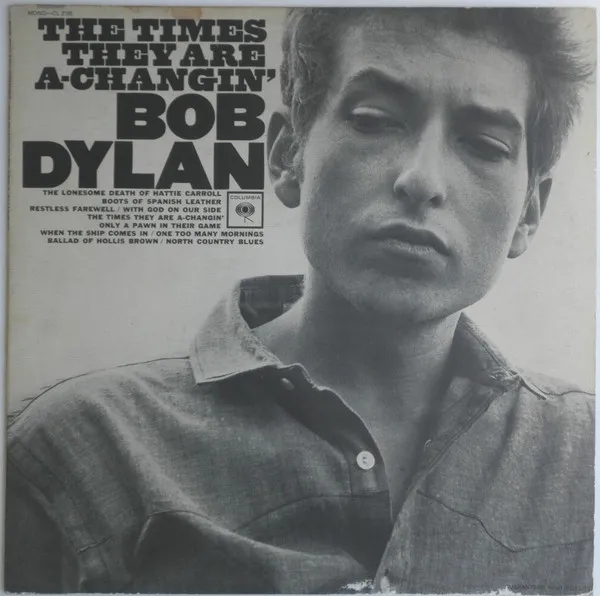

到东京学习艺术之后,我也开始了解到一些摄影家的作品。比如电视乐队(Television)和帕蒂,史密斯(Patti Smith)的那些很酷的唱片封面都是摄影家梅普尔索普的拍摄的,詹尼斯·乔普林(Janis Joplin)的《珍珠》(Pear)和鲍勃·迪伦的《时代正在改变》(The Times They Are a-Changin')等唱片封面,则是摄影家巴里·费恩斯坦(Barry Feinstein)的作品,他拍摄了许多摇滚音乐的唱片封面,地下丝绒乐队(Velvet Underground) 那张香蕉的唱片封面则是安迪·沃霍尔的杰作。当初买下的时候完全没有想过会有这些新发现,这着实让人觉得有趣。

音乐始终与艺术创作相伴,而其根源正是六七十年代。

在学习新事物之前,个人已知的信息就是感性生成的源头。进入中学之后,学习、被教授的东西会越来越多。但我总觉得,在那之前的纯粹的自己就很好。不仅音乐,还有风景之类的,都是实实在在的自己的东西。比如六七十年代富有人文情怀的词曲创作歌手等,现在我会经常回顾这些。

纯粹的作品是有力量的作品,音乐亦是如此。之前在电视上,您曾经说过朋克能鼓舞您。

是的。我的个人主题曲或许是像摔跤手入场曲一般的曲子。即便到了现在,我只要一听雷蒙斯的《闪电战》(Blitzkrieg Bop),情绪还是会一下子高涨起来。这是让我恢复精神的东西。因为我总是独自创作,所以无论什么样的歌词响起我都不会觉得不好意思。我总是将音量开得很大,尽管不是巴甫洛夫的狗,但随着身体摇摆,我会进入某种情绪。音量虽然很大,却会完全没意识到歌曲已经结束,持续画画,这就是状态非常好的时候。

想要冷静地看待作品时,我会播放一些唱作型歌手的安静的歌曲。不仅需要富有激情的歌曲,也需要能抑制激情的其他情感。它们都是真实的情感。停止哭泣奋勇向前,或者是一边哭泣一边奔跑,大概类似于这两种状态吧。(笑)

就好像站上了擂台一般呢。

有种战斗着的感觉。就好像职业摔跤手一样。

注释:

1.Takeshi Terauchi and The Bunnys,结成于1966年,解散于1971年,是以吉他为主、由数人组成的摇滚乐队(Group Sounds)。乐队名称取自核心成员寺内Takeshi的生肖“兔”。主要活跃于20世纪60年代、被称为“电音之神”的日本吉他手寺内Takeshi,于1939年出生在茨木县,曾与切特,阿特金斯(Chet Atkins)、莱斯,保罗(Les Paul)一起被美国音乐杂志选为“世界三大吉他手”。

2.《喵了咪之歌》,日本漫画家赤塚不二夫的作品《猛烈阿太郎》中的歌曲。“喵了咪”是赤塚不二夫作品中的猫角色,两足行走且会说人话。

3.《音乐人生》,1946年开始发行的日本音乐杂志。1961年起改为流行、摇滚专业杂志,是20世纪六七十年代发行量最多的欧美音乐杂志。于1998年休刊。

4.石井聪亘,1957年出生于日本福冈县。入学日本大学艺术学部后,立刻成立了由学生主导的电影团体。以8毫米胶片电影作品《高中大恐慌》出道,是日本第一代独立电影导演。《爆裂都市》(Burst City)是上映于1982年的近未来动作电影,当年活跃于音乐界的朋克-摇滚、新浪潮音乐人多数都有参演。1984年,电影作品《逆喷射家庭》获第八届意大利萨卢索电影节最高奖。之后也发表了多部MV作品及实验电影。2010年起以石井岳龙之名活动。