「后台谈话」是由「ONE一个」发起的作家访谈类专栏。我们相信,不管文学场如何人声鼎沸,「后台」始终是那些在写作这条道路上艰难求索的作家,和他们的心灵内史。

谈话者:

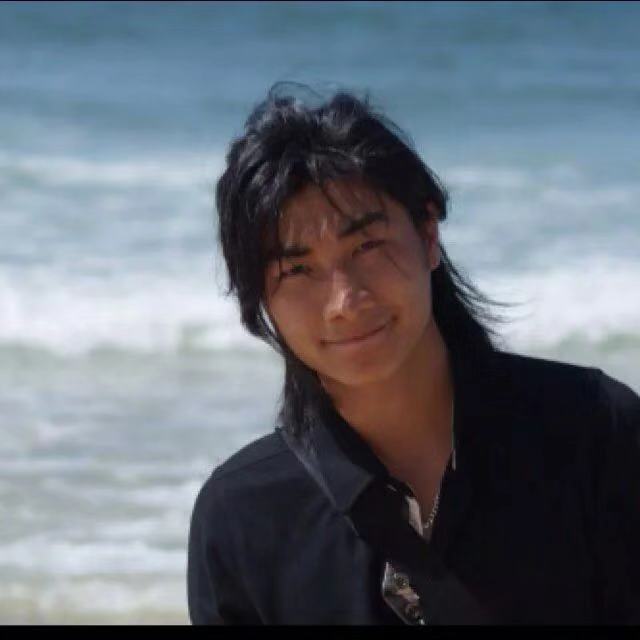

陈齐云,1985年生,福建福清人,毕业于福建工程学院,旅居澳洲,部分作品发布于ONE、网易人间等处,曾获ONE故事大爆炸征文大赛第一届二等奖、第二届二等奖,第四十七届香港青年文学奖小说高级组优异奖。

小饭,自由职业者。

注:陈齐云短篇小说《万寿塔》获「故事大爆炸2022」征文大赛年度二奖。

小饭:陈齐云,你好。恭喜你获奖。这是不是你第一次获得文学写作上的奖励?如果不是,你是否能记得第一次被文学奖励的时刻?是开始写作多久之后发生的事?

陈齐云:小饭老师好,谢谢你们把奖给一个寂寂无名的人。我在2020年得过首届故事大爆炸的二等奖,然后我的自信心也毫无意外地大爆炸了,那一年疯狂参加各种比赛,当然也各种吃瘪。好像获奖这事就跟撸奶猫一样,你想抱着好好撸,奶猫就跑远远的,而当你想着给撸就撸,不给拉到的心忙自己的事,奶猫又会悄咪咪地溜过来,瞪大眼睛看着你蹭裤脚。故事大爆炸是个正直的奶猫,如果以众人皆知为文学奖励的标准,我第一次撸到他的情况是这样的:那时我花完了带回国的积蓄,儿子刚四个月大,我得重新回澳洲干工地。正隔离着,得奖的消息就来了。我能做的就是发一个朋友圈,然后在那数谁给我点赞了。网络很差,我必须要一直刷新才能在第一时间看到点赞的人是谁。我一个人隔离在一所大房子里,不能出门买点好吃的犒劳自己,就一根一根地卷烟抽。房子是我之前老板的,他让我在隔离的时候给他的踢脚线打玻璃胶,我一边打玻璃胶一边幻想我出第一本书的情景。澳大利亚的夏末,草地里的蟋蟀叫得响亮。于是我丢下胶枪,找了个空瓶子,在朦朦胧胧的路灯下抓起了蟋蟀。这就是我第一次得奖的情景,从我系统写作算起,大概是第十年。

小饭:据我所知ONE这个比赛的评审过程非常公开公正,是你写出的作品厉害,在万千来稿中脱颖而出。那这些年来你的写作是连续的吗?我很想了解,在获得“奖励”的十年前,你是如何开始尝试写作的?十年坚持,是什么让你认为自己可以继续这一份工作或者事业?

陈齐云:我07年毕业,几乎没怎么过渡就来澳洲了,当时是抱着当几年黑民,赚点钱回去拉倒的想法。这期间生活的鸡零狗碎把文学梦打得七零八落,三年时间应该就创作了一篇《娘们是动物》,后来被骂不尊重女性,又把名字改成了《低俗小说》——我很喜欢这个电影,后来也尝试创作了许多非线性叙事的故事。我的第二个女朋友是个文艺青年,会写点文艺腔的QQ空间,当时我痴迷于贝爷的荒野求生,她马屁一拍我头脑一热,就开始写以荒野求生为主题的长篇小说《常生》,这大概是10年,几乎没有任何创作小说的技巧与能力的我准备干一票大的。那阵子写《常生》是没有任何读者的,每周六晚上用大啤酒杯泡一大杯浓到苦涩的铁观音,从晚上十来点写到凌晨,能写个两三千字。应该是写了两三年才写完,后来知乎兴起,朋友帮我申请了一个专栏,我给它起了一个名字,叫做“世界是一张戴着牙套的脸”,常在上面写点有的没的,还加入了知乎的故事贩卖机,在里头认识了很多写作的朋友。这几年是我尝试理解文学创作的阶段,很大程度上奠定了我写作的基调。17年,我在工地上的工作有了飞跃,新老板答应把余下的四五百套活包给我做,现在算算,如果一套能赚1000澳币的话,就是50万,够三四个house的首付。但在要接手的前夕,我和另一个他手下的小老板吵了起来。我记得那会我车刚坏,一赌气,直接走着回家。那段路我大概走了三四个小时,我重新审视自己的人生,我不想过一眼望得到头的生活,去你妈的,我头脑再一次一热,决定回国,以写小说为生。我记得那天天气格外好,阳光猛烈,哪里都亮得晃眼,我边走边歇,坐在河边把带去工地的便当拿来喂鸟。如果时光可以倒回,现在一套房子也买不起的我会站在那个喂鸟的三十二岁青年人后面,对他说,谢谢。

小饭:你觉得《万寿塔》之所以受欢迎,受到读者和评委的青睐,乃至获奖,故事的张力,叙述的力量,人物的弧光——其中最重要的点是什么?你以后会强化这个方向的写作尝试吗?

陈齐云:《万寿塔》的人物转变其实并不是剧烈的,除了疯和尚,其余的基本上沿袭最初的性格设定从头走到尾。故事张力和叙述的力量我觉得一半一半吧,以及意象的设置,文字的氛围感,共同传递了文本的内核。我觉得内核清晰地传递,以及引起共鸣,可能是《万寿塔》受到青睐的最重要的原因。在我看来,每一个作品如果有可能,尽量用最契合它气质的文字以及叙述方式来书写,《万寿塔》的故事背景是民国,鞭挞的也是传统礼教。所以我会用更民国味的文字去编织,故事的气质也决定了我会用更四平八稳的叙述来呈现。我的下一个故事,当然如果有时间写的话,是一个一次车祸引发的连锁反应,故事发生在当代,所以我会用更凌厉的文字搭配短句,叙述方式会更跳脱。

小饭:在《万寿塔》的故事中,我想你对中国近现代历史有一些兴趣,甚至从中找到了自己的写作基点。以这篇为例,“旧社会”之丑陋是如何让你产生表达欲的?其中是不是包含了你对人性的某种理解,以及你对历史的某种解读?为什么会写这样一个故事?

陈齐云:不论社会与历史,其本质都是人,人在推着他们前进或者倒退,所以在我的理解中:旧社会与新社会,古早与当下,问题归结起来其实都是人在起着作用,只要人性不变,所有问题都没有办法从根本上解决。旧社会裹脚的风俗,你细细去想,其实现在也存在,只是换一个皮壳罢了。因为粮食短缺的易子而食,如果今天食物再一次短缺到那个地步,我很难保证现代人会做得比旧社会的人更好。《万寿塔》的写作的基点有一部分是基于某种现状,小说里的男女不平等直到现在也是一个不容忽视的问题,我深刻意识到这一点是19年年末我儿子出生,要去给那些没生过男孩的已婚夫妻分茶壶面,对,读者们认为的旧社会带着魔幻色彩的茶壶面其实现在还在我的老家盛行——不能说盛行,是生了男孩必须要做的一个事情。这是创作《万寿塔》的第一个火种,第二个是我的一个晚辈结婚,婚礼前夜有一个移床的风俗,是一群妻子生过男孩的男人,要把婚床搬动一下再搬回去,以此附加某种魔力。当时一个婚礼全程策划帮忙的晚辈的至亲,因为没有生出男孩,在这个仪式执行的时候,落寞而凄凉地背着手站在我们身后,鞭炮声响起,他转过头走出婚房,这是《万寿塔》的第二颗火种。最后是家族里的一些女性,嫁的夫家两代单传,已经破腹产生了两个女儿,家里却还在给压力。而万一第三个再要剖腹产,她将面临生命危险。我能感知到她的纠结和焦虑,这种感知,是《万寿塔》的第三颗火种。

小饭:很多作家会在“历史”中寻找写作的灵感。一位擅长写历史的作家说“历史的记载是残缺不全的”,那你觉得其中残缺的主要是指什么?这是否能成为你写作的灵感来源?但也有人说一切历史都是当代史,从这个角度来看,那就没有残缺不全这种说法。这两句话当中的主要矛盾是什么?

陈齐云:我努力思考了很久,感觉这两句话说的不是一回事,我理解的历史记载的残缺是写史书的人的回避与粉饰,与另外一句“历史是任人打扮的小姑娘”有不谋而合的地方,而一切历史都是当代史说的是宏观历史中的革命,叛变,谋权,经济的繁荣衰亡,在过去,在当下,在未来,都在遵循着某种规律发展着。如果硬要在这两句话里寻找异同,我反而觉得,对历史的回避与粉饰也是某种历史规律。

小饭:作为一个多产的作者,我想象中,你是不是每天都执行着打卡上班形式的写作状态(你自称的规律写作),那你是否向往过闲云野鹤一般的写作状态?是否认为那种状态已经是一种落后的写作状态?

陈齐云:哈哈,我不算多产,十多年写几十万字,平均一年下来,十万字不到,一天也就三百来字。上一次写点东西,应该是八月末。因为要照顾孩子,要工作,闲暇时间售卖古玩赚点外快,能留给写作的安静时间非常少了。打卡上班式的写作好处在于产出稳定,如果有长篇计划的话,这是最好的,连续的写作更容易保持语感和叙述节奏,也不容易出现上下文人物设定与情节对不上的情况。但闲云野鹤的写作状态更容易有超出大纲之外的灵感,以及一些叙述上的神来之笔。

小饭:我注意到你的签名档中有一句话,“想把故事扭成麻花”。挺直观的,这是不是你的创作观之一?生活中你是一个爱讲故事的人吗?

陈齐云:算创作观之一吧。我始终认为,作者应该掌握尽可能多的叙述方式,扭成麻花是一种,天女散花是一种,四平八稳是一种。不同的故事,用不同的叙述方式去书写,这样更能准确地展示作品气质,也给读者更多样的阅读体验。生活中我其实不是个爱讲故事的人,倒是很爱听故事。我写过一个叫《洪水冲垮动物园的那一夜》的故事,里面李安阳送鹿子回动物园的情节就是听我父亲说的,原版是这样的:山里发洪水,一只鹿子(也可能是麂子)被冲到滩涂上,我们村的渔民铁碗抓到了,他想送到动物园领点赏钱,但车不给载,他只能一路走,走到半路,鹿子死掉了,于是他背着死鹿,一路骂骂咧咧地回来了。讲故事的话,我会给我三岁的儿子讲。他给我的反馈让我非常受用,比如他喜欢挖掘机,恐龙,魔鬼鱼和海龟,然后我就必须把这些因素整合到一个故事里。只要他喜欢的因素出现,他就要哇一声,然后说,爸爸好棒。他喜欢的故事类型也很简单,比如谁遇到困难,谁来帮助,然后一起高高兴兴回家,或者大家一起去寻宝,寻到宝藏再一起去打怪兽。不需要任何逻辑和技巧,讲这种故事对我自己是个放松的过程。

小饭:你也写过一些非虚构作品,你觉得哪一种写作能让你感觉到自由?在资料里,我看到你是一个无论题材还是体裁上都涉猎非常广泛的作者(现在当我知道你还兼职为自己的孩子创造童话故事,更广泛了……),我想知道在你心里,你更偏爱哪一种类型的写作?

陈齐云:写非虚构有一个很重要的原因是给的稿费很高,我当时需要钱,身上也确实发生了一些值得书写的事。自由的话,还是小说自由,只要逻辑自洽,怎么写都是成立的。但非虚构不一样,我必须非常严谨地回忆与书写,记得我在《福清湾》里写到我的父亲说现在的带鱼都是养殖的,味道大不如前,文章发布之后,有读者说,带鱼不能养殖,主编便马上联系我,要我与父亲求证。同时,非虚构写作很难持续输出,在我看来,生活并没有那么多值得书写的事,所以相较而言,我觉得虚构作品可持续的空间更大,我也更习惯于天马行空地写。

小饭:从我的阅读体会来说,你确实很多面,很“天马行空”,而且尝试过类似实验小说的写法。你说你对“好小说”的理解有过变化,我就想知道你前后的理解分别都是什么?是什么让你发生这种观念上的变化?这种变化在你自身的写作活动中都得到了体现吗?

陈齐云:说变化,可能拓宽更为确切些。我很喜欢昆丁的《低俗小说》,曾经痴迷于类似的非线性叙事,觉得用这种方式写作简直酷到没朋友。但后来发现一部分读者在理解这类作品其实是很艰难的,一直这么写真的会没朋友。后来我就重归起承转合式的四平八稳的叙事。我得出的结论就是叙事方式应该根据故事的气质来决定,这种认知上的变化似乎没有非常明显的转折点,跟小孩长个一样,是缓慢,隐秘的。《万寿塔》就是一个很简单的按时间顺序写的单线叙事,包括一些未发布的小说,《海释迦》,《北极猴子》等等,都是如此,而在17年之前,中篇小说集《长满藤壶的鸟》,《青龙卷水过临安》,《树鬼》等,都是几个故事凑成的非线性叙事。如果这么算的话,标的物是没有,但时间节点似乎可以找出来,就是我回国写作的那一年。

小饭:你的小说多内容灰暗,包括《万寿塔》。我有一个观察,有这一类倾向的作者,童年似乎都不是最“轻松愉快”的。想知道你最早的一些成长印记。和现在待在国外写作的生活相比,这两种生活经历对你来说,哪一种更值得“审视”?

陈齐云:我有个狭隘的观点:书写光明远没有书写灰暗来得更有意义。夜晚的光总是比白天的要亮,我可以书写光明,但必须要用黑暗来铺垫,否则故事的纹理与层次就显得非常单薄。我的成长经历其实没有那么不愉快——也可能我对痛苦的耐受能力比常人高些。我出生在讨海人的家庭,父亲母亲都是很好的人。我没有见过我的爷爷,但听说是个天才,拿本字典自己学识字,学完看《水浒传》,《三国演义》,把邻居们忽悠到家里来,割地里的韭菜让他们帮忙择,工钱就是说书上的故事给他们听。我爷爷天性浪漫,去滩涂里种蛏子,干了一会就不愿意干,折一条篮子上的竹篾,用江里的黏土雕十八罗汉玩。他还会点武功,能一杖点地越过四五米的江沟。爷爷留下一个石砚,现在由我保管着。没有见过爷爷,可能是我人生中最大的遗憾之一吧,我父亲小时候会给我说许多故事,他也是从爷爷那里听来的,是我们家乡的传说,叫做“七巧三奇特”,十个故事。我怀疑我对于写作的热情,就是儿时父亲给我讲故事给予的。不知道你发现了没有,在我的所有小说里面,几乎没有书写过海外生活,我的根还是在那个南方潮湿的小镇。澳洲给予我很多东西,安稳的生活,适宜的居住环境,面面俱到的福利,但很遗憾,我从来没有爱过他——听起来像个该死的渣男,但事实确是如此,我在这里没有归属感。

小饭:有读者在你的作品后评论,认为你有沈从文的“遗韵”——这个词其实不太好理解。我想知道的是你从哪些作家中汲取的营养是最多的?最近又迷恋哪些作家或者作品?平时都爱看什么书?

陈齐云:我喜欢王小波,他的作品里呈现的那种放松的状态让人痴迷,余华我也喜欢——听起来像是拍马屁,我也喜欢韩寒,最开始写作,某些方面也是受他的激励。语言方面我喜欢汪曾祺,老舍,沈从文。海外的话,卡尔维诺,马尔克斯,加缪,有些应该看过,但名字记不起来了。我这几年真正的纸质书其实没看几本,绝大多数都是用听书软件听。因为平时工作环境嘈杂,需要佩戴隔音耳罩,我就把无线耳机藏在耳罩里听,做不用过脑的活的时候,基本上两三天能听一本,但要过脑的活就不敢这么摸鱼,怕出错。

小饭:说实话,刚看到《万寿塔》这个标题的时候我就想到了你可能曾经是王小波的读者……那这些作家分别给你带来了什么?你自己能体察到他们在你身上种下的种子吗?

陈齐云:大多数作家对我的影响其实是很难察觉的,再次套用那个比喻,就好像小孩长个,我很难指出这块肉是吃了这家的玉米长的,那块肉是吃了那家的土豆长的。但有几个作家我觉得需要特别致谢:我最开始阅读韩寒的作品是在初中的时候,你想,那时我十几岁,忽然有个高中生说,读书,读个屁,看我写小说也能出书赚钱。这对于当时的文学少年简直是颠覆三观。如果写一个小说是一次漫长的登山,韩寒是告诉我这座山谁都可以登,出发,在你想要出发的时候就出发(太像拍马屁了),王小波告诉我的是,别着急登到山顶,来,我们跳个舞,配即兴的爵士乐,想怎么跳怎么跳,放松,对,就是这样。昆丁告诉我:可以不用走直线,往林子里钻,跳过山麓,掉到崖洞里也不要紧,你从里面爬出来,其实就已经快到了。马尔克斯告诉我,你怎么用脚走路?你的家族有鸟人的血统,来,长个翅膀出来,飞一段,飞一段。

小饭:最后想问一个技术问题:在创作之初,在你身上发生的第一步是什么?有些人是先有人物,有些人是对故事着迷,有些人是某个场景,或者某种意象触发——比如福克纳在写《八月之光》的时候,他脑子里第一个出现的是一个所谓的意象:一位名叫莉娜的年轻女孩怀着身孕决定“赤手空拳”去寻找他的男人。在这第一步出现之后,你会怎么做?

陈齐云:可能是我没有经过专业训练的缘故,我感觉我每一个小说开始的第一步都不太一样。有时候是一个好玩的新闻,比如一个放风筝的节日,一个小孩被风筝带到天上去。闽台神像坐飞机去外地接受朝拜是要买飞机票,他们甚至还有自己的身份证。荷兰一个科学家做了一种可以在沙滩上走的,靠着风力驱动的木制怪兽。有时候是一个有趣的想法:一个在中国死掉的外国人,他会变成吸血鬼吗?我们中国鬼会不会歧视他们呢?要是人长出尾巴会怎么样?如果世界只剩下我一个人会是什么样的呢?甚至是一个做过的梦,我就梦见学校考试,在我家丝瓜藤下答题,然后老师布置了一个作文题,叫做“辞香”,我觉得这个名字很酷,就写了一个《辞香》的小说。一般来说,我有了一个想法,接着会开始想一个故事——如果这么说,我的确是故事先行的那一部分作者。然后开始各种踱步,放空,让自己钻进设置好的场景里,一步一步往下推。等故事走到尽头,就开始把人物一个一个写下来,再让自己钻到他们的身体里,他是个什么样的人,为什么会是这样一个人,他之前发生过什么,他面对这个困境会怎么处理,这一步有可能因为偷懒跳掉,因为有时候人物会在作品里自己成熟。然后是等待最开头的句子,我总觉得开头的句子要灵感来引导,不能瞎来。这种等待有时候几天,有时候半个月,都有可能。有些小说,我希望用人物的情绪去推动,通常不是很注重情节发展,我就不写大纲,任由他们自己流淌。《北极猴子》就是这么一个尝试。写完小说,通常我都会放一阵子,等脑子凉下来再进行修改。大概都会改2-3稿。接着放着,等合适的机会给合适的人。

小饭:刚刚说到是最后一个问题,我反悔了。我还有一个问题:带鱼到底能不能养殖?

陈齐云:我爹都说了,能养殖。对了,如果你能联系到韩寒,能帮我问个问题吗?马自达CX7发动机警示灯老亮是怎么回事?