渡边彩英

妈妈告诉我,必须好好学习,才能出人头地。我如果不做完作业就跑出去玩,回家后等待我的就是无尽的眼泪,她一直哭,哭得我心里都发毛。

“连你也不听我的话,我真不想活了。”

暗黄的灯光下,妈妈泪眼婆娑。那时爸爸已经搬出去和别人结婚了。

有时候我正在做作业,妈妈会在一边一直看着我。

“要是你爸爸在,他就会让你挺直腰板。”

“你不要说话好不好,我没法集中精神做作业了。”

“好好,我出去。”

等妈妈出去,我才感觉轻松。我怕她看着我的眼神随时可能变得悲伤,或者变得愤怒。我不记得那具体是什么时候了,总之有一段时间她特别奇怪。像过山车,情绪不稳定。好的时候很好,但生气起来吓人得很。

“你为什么不听我的话?”

“我没有!”

“我让你不要跟小梅在一起玩,她不是好孩子……”妈妈总是要扯一些不沾边的理由来限制我。

小梅没有任何问题,就像我也没有任何问题。我们偷偷地在大院里摘一种不知名的红色的花,挤出红色的汁液染指甲,对着阳光看。小梅的发卡经常变化,只有一根橡皮筋的我好羡慕她。有天她还带来了她妈妈的淡粉色唇膏。

“这个颜色最浅,不会被发现的。”

我们争先恐后地往自己嘴上抹唇膏,看着彼此的脸哈哈大笑。

“我好看吗?”小梅说。

“好看。”我发自内心地说。她那么自信能问出这样的问题,本身就是一种得天独厚的能力。而我呢?我甚至不敢开口问这个问题。因为答案我已经知道了。

我记得那是一个周末,我无意在衣柜的深处发现了一件淡蓝色的连衣裙。家里没人,我把门反锁,把连衣裙套在自己身上对着镜子欣赏。

连衣裙很宽松,我抓过妈妈的皮带系在自己腰上,微微隆起的胸部和细腰就这样清楚地显现出来。我试着把头发绑高,露出白白的脖颈。一切都是美好而又安静的。

突然间一阵拍门声,妈妈在外面大叫我的名字,那叫声尖利到可怕。我来不及把连衣裙脱掉就去开门,妈妈的脸色都变了:“你在干什么!”她过来摇我的肩膀,瞪着眼睛确认我的呼吸,好像我是个鬼魂。

她把我抱在怀里,紧紧地,那么怕失去我。一股幸福感围绕了我,我们从没这样交流过感情。但不过几十秒后她就把我放开。

“你穿成这样,以为很好看吗?”她的眉头皱紧,盯着我的身体。

“我告诉你吧,一点都不好看!以后不许锁门!”她好像在后悔刚才给我了那一点点温情,报复性地要从我这里拿走更多。

我哭了。

现在,已经没有事情能让我哭。再难的事情都会过去,一个人在异国他乡生活、孤独、丈夫出轨。再难的事情,都可以被解决,只要够努力。“接受不能被改变的”,是我常想起的一句话。它教我保持宽容和开放,把自己改变成适应环境的样子。凭着这样的信念我才走到今天,不然我要怎么办?

如果像妈妈一样抱怨、易怒、情绪不稳定,身边的人只会渐渐离她远去。爸爸就离开了她,多年之后,我也离开了她。我尽孝道,花钱送礼,定时回去看她,但事实上我还是离开了她。

“子女本来就应该独立。”渡边说过。我想他说得对。他还说过夫妻也应该独立,所以我们一直在分摊生活开销和房租。

“这个月的水费是三千五百七十日元,你给我一千七百日元就好了。”渡边对数字很擅长,他把这个数字写在玄关的小黑板上以免我忘记。

“为什么你要出一半?”妈妈用中文问我。

“因为我们说好了要分摊……”我知道妈妈很难理解这种相处模式。

“我的意思是你并不泡澡,是他每天在泡澡啊。那个用水最多。”妈妈说。

我这才想起我没有泡澡的习惯,是渡边每天泡澡,这个水费确实应该他多出。

“孩子生下来,尿布又算谁的钱?”妈妈继续问。

“我想应该是分摊吧。”

“你要全天照顾孩子,收入从哪里来?”

我的心咯噔一下,妈妈再次戳中我的谎言。我说怀孕时翻译做个纪念其实也是因为需要钱来生活,没有安全感。

“她在说什么?”渡边用日语问我。我只能骗他是一些无关紧要的事。

那天晚些时候,渡边出了门。妈妈跟我说:“你要提出你的要求。”我立即就明白她指的是我和渡边的生活花销问题。

“我又不是为了钱和他在一起的。”

“你要想想你要的是什么。”

我想要什么?我想要尊重,也要想要爱,想被照顾。但我不好意思说出口。

“他连张书桌都不买给你。”

我的脸红到耳根。妈妈怎么能把这么大的罪名这么轻易地说出口?“你根本不好看”、“他都不愿意为你学中文”、“他连张书桌都不买给你”,一直以来妈妈眼里的我都是如此,不好,不值得被珍惜。

“你只是想要我跟你一起骂人而已!只想说自己被人怠慢、被人伤害,只想自怜而已!”我的声音颤抖,自己听起来都很陌生。这的确是很久以来我的真实想法,只不过我第一次把它说了出来。

“你是要当妈妈的人了,你必须提出你的要求。”妈妈说完轻轻摇摇头:“你想要静静,对吧?我去超市逛逛,过会回来。”

我曾经跟妈妈说我不喜欢争执,和渡边偶尔吵架的时候只希望两个人在空间上暂时分开,彼此冷静一下。没想到妈妈记得。也许是年纪大了,也许是考虑我在怀孕,这次她来东京,对我明显变得宽容了很多,很容易就会被我说服,还愿意尝试一些新事物。比如我跟她说我晚饭不要吃白米饭了,因为容易胖,而婴儿的营养主要来自蛋白质,我晚饭只吃青菜和肉类,对此她没有追问就答应了。再比如她最近不再去超市立即回家,而是“在附近转转”。据她说她发现了几个小公园,乘凉很舒服。

妈妈走后,客厅里只留我一个人,我又想起来那些小时候的日子,害怕、孤独,从来没有离开过我。我这样的人,不好看,小地方出身,只会学习的书呆子,也可以跟男人提出自己的要求吗?如果我连提出自己的要求都不敢,或者甚至我不知道自己的要求是什么,我还能保护我的孩子吗?

天要黑了,渡边发来信息,说晚上会工作到很晚。我习惯性地回复了个“好”之后,突然发觉距离妈妈出去已经两个多小时了。往常她多则一个多小时就会回来的。我有种不好的感觉,拿了外套和钱包就出去找她。

在家附近的超市找了一圈,没有她的影子。我心里焦急,表面镇定地捂着肚子在周围的几个小公园继续找。在离家走路大概十五分钟的一个小公园,我远远就看到了她。天已经黑了大半,她坐在路灯下的长凳上,背对着我,但我一眼就看出是她,因为她穿着“中国人会穿的那种衣服”,和我在日本买的都不一样的那种。我看到她的双手抱着额头,像是一场消除头痛的仪式似的。我想起她曾经在我小时候给我说的那些风水故事,被下咒语的老婆婆,奇怪的房子,但只有零星碎片,想不起内容了。当我自己可以看懂文学名著后,我早把那些扔到破角落里了。

我想过去,质问她怎么还不回家,但我始终迈不出那一步。

我只是远远地看着她,直到我发现天完全黑了,她的身影轮廓在光影中清晰可见,我这才注意到她在哭。她的肩膀在抽动。她的双手捂着自己的双眼。

我感到一阵难过,因为我和她血肉相连。随即,我想起一件关于自己的事。

那是十年前,我刚到东京没几天。说是东京,其实房子租在东京都之外的琦玉县,那里相对房租便宜,交通也算方便。我在一个中国人房屋中介那里找的房子,因为我那时我几乎不会任何日语。我还在中介那买了一辆二手自行车。

我兴奋地骑着自行车在家附近探险,哪里有便利店,哪里有公车站,我都想搞清楚。骑车在附近转了几天后,那天我又骑车出去,只不过出门时已经是傍晚。我顺着已经熟悉的小路骑,但十分钟后我傻眼了,天黑了,我记得的路标都不见了。硬着头皮继续骑,却感觉越来越陌生,我不禁想到自己是不是骑到了一条从没来过的路。

那时我的手机还没办好,没有网络,查不了地图。

我不敢停下来,怕别人像看可疑分子一样看我,我在心里安慰自己:再骑到下个路口看看,说不定就认识了。但理智告诉我,这样只会离家越来越远。

那里不是繁华的东京,住宅区里没有亮灯的店铺。我昂着头骑着那辆二手自行车,眼泪迎风从嘴边滑落。那是我第一次意识到:这里不是我的家,我想要生活下去注定要吃很多苦。

最后我骑到了一个警察岗,把我的住址写在纸上给他看——我不会说日语,就像个哑巴。

我不知道妈妈是不是因为迷路了才在小公园里哭的。而如果我错过了现在,就代表我们以后都不会有机会再谈起这件事了。

明明有太多事情我们应该谈,但我们都在回避。

比如她给我的伤害,她知道吗?因为她在我的印象里总是挑剔、总是消极、总是抱怨,所以我不擅长和人相处,也害怕和人亲密。正是在我怀孕后,我开始感觉到自己在孕育一个生命之后,我才开始想妈妈到底应该怎么做。

我也想问问她,如果我的丈夫在我怀孕时再次出轨,我该怎么办。

“都七点了。”我尽量表现得不动声色,出现在妈妈面前。路灯下我看不清她的表情。

“我在乘凉呢,这儿真舒服。”

“渡边说他有案子,要很晚回来。”我在她身边坐下了。妈妈没来照顾我时,我也经常一个人坐在这里发呆,想着我的孩子会是什么样子。

“哦。”

我以为妈妈会说渡边的坏话,没想到她只是轻轻发出了一点声音,表示她听到了。

“渡边太忙了。下个月还要去外地出差,不知道我生那天他能不能到产房陪我。”这个是我最担心的事。他出差的日子刚好是我预产期那一周,万一他不在,我该怎么办?

“你可以要求他不要去出差。”

说实话,我没想过这个可能,因为我默认他的工作是很重要的,虽然他没有说,但我可以理解:不管是跟客户见面还是出庭,时间都不是他能控制的。更不要说也许那个客户的后半生都掌握在渡边的手里,我怎么忍心去打破他的客户的期待呢?

“出差不是他能决定的。难道他故意要在老婆生孩子的时候出差吗?”

“怎么不是他能决定的?他当然可以推脱掉。”

“你为什么不能把他往好处想想呢?渡边你不满意,小赵你也不满意。”

“我根本不在乎小赵或者渡边,我在乎的是你满不满意、开不开心。”

我愣住了,原来妈妈看到的小赵和渡边,是透过我的眼睛看到的。不满意、不开心的那个人是我。

“唉,你处处为他着想。”妈妈把她的手放在我的大腿上,这是我们之间最亲密的举动了。“你从小就是好孩子,为人着想。你还记得吗?你让我抱你,我说我怀着弟弟呢,抱不动你。你就懂了,很乖地自己走。”

弟弟,像是上辈子的事。我只依稀记得有一阵妈妈和我很开心,准备迎接弟弟到来,那时我们不住楼房,家附近有农田,那到底是哪儿啊?我的弟弟去哪儿了?

“我怕他不在。”我一阵悲伤。

“就算他不在,也不要害怕。”妈妈温柔地说。

“我怕我听不懂日语,生孩子的术语语言学校没教过。”

“你日语已经很好了。你去超市什么都懂。不要害怕。”

我的眼泪在眼眶打转,我想我不仅是怕渡边不在,我也害怕渡边这个人。

我一直没有跟任何人说过一件事。

妈妈来东京照顾我之前,我和渡边吵过一架。吵架内容并不严重,甚至可以说无关紧要,因为我已经忘记了,大概就是谁忘记按日子扔垃圾这种小事。

我记得本来一切都已经平静了,他却突然以一种轻松的语气说道:“你知道吗?夫妻离婚,有一成的孩子会归爸爸抚养。”

我一瞬间没明白他的意思是“只有一成的孩子归爸爸,绝大多数是归妈妈”还是“有一成的孩子都归爸爸,很多吧?”他经常告诉我一些法律小常识和数据,我也都是兴致勃勃地听,但离婚和孩子分给谁这个话题还是让我吓一跳。也许他最近在跟进的是离婚案件吧,我想。

“看来日本也是优先把抚养权给妈妈啊。”我想说的是在中国应该也是如此。

“一成。十个爸爸里只有一个爸爸能拿到抚养权。”他骄傲地看着我:“我肯定是那一成。”

我感觉一阵寒气从脚底升上来,我知道他说的是真的,以他的口才和人脉,一定能打赢官司,得到他想要的。我只是没想过有这种离婚的可能,但他想过了。

“为什么呢?我是说,法院判这种事都看什么?”我装作以往那样跟他请教法律小常识。

“日本的法律虽然也是讲究‘以母性为先’,但最终还是要看孩子跟谁生活会比较幸福。”

“经济能力什么的?”

“经济能力当然很重要啦,还有居住环境,父母一方有没有过失等等。”

我想起刚开始约会时渡边跟我说过的一个案子,一个失职的妈妈被判定没有抚养能力,孩子被带到了福利机构。

“她自己没有收入,住福利房、打零工,把女儿锁家里出去陪酒。那个女儿真是太可怜了。

“这些案子太简单了,拍几张那个妈妈和‘男朋友’在一起的照片,水电费欠费证明,就够证明她多荒唐了。

“这种情况下如果爸爸愿意抚养,就归爸爸。可惜爸爸也不愿意出面……”

我记得当时我眨巴着贴着假睫毛的眼睛,学着刚从日本杂志上学到的无辜表情看着他滔滔不绝,他西装革履,谈吐非凡,还照顾我这个中国人,隔几句就问我懂不懂他的意思。

我尝试为那个妈妈说话:“她去陪酒可能真是生计问题,毕竟要养孩子……”

“她应该做的是请个好律师,把不付抚养费的孩子爸爸告上法庭。日本法律规定每月要给抚养费的。”

“也许她不想再和那个爸爸有任何牵扯了。”

“也许吧。”

他笑笑地看着我,像是不屑与我争。他对他的专业有绝对的自信,我一直都知道。

如果我们离婚,孩子他一定会得到。渡边清晰地告诉了我这点,听到的时候我虽然怕得要命,但还是佯装镇定和温柔,在心里劝自己,我们是不会离婚的,既然不会离婚就不会发生孩子属于谁的闹剧,我不用瞎担心。

可那个标准——孩子跟谁会比较幸福的标准——却一直萦绕在我心头。我时不时要问自己:我真的能当一个好妈妈吗?毫无疑问地,渡边摧毁了我的一部分天然的信心。我因为他的坚强独立而爱上他,同时被他骨子里某处的冷漠所伤害。他讲道理,看证据,他善辩,用语言来捍卫自己的论点、抨击别人的弱点,这是他的工作、他的天职。

我突然明白了为什么我没有把发现他出轨的事情摊开来,不是因为我想保护这段关系,也不是因为我没有把握,而是我知道争论起来我一定会输。

他会说:“你翻我的口袋是不信任我。”

他会说:“你怎么证明那个照片里的手机是我的?”

他会说:“你没有证据。你疯了。”

我听过太多这种话了,虽然不是对我说,而是他对电视里的情节、他接手的案子的评论。对象换成我,他也不会口下留情的。

刚吃过晚饭的孩子们陆陆续续来公园玩,我和妈妈依旧保持着并排坐的姿势,她的手放在我的大腿上。

“我怕我还没准备好当妈妈。”我说。

“你已经准备很久了。”

“啊?”

“孩子在你肚子里,和你朝夕相处了那么久了。”

是的,我们相处很久了。我感觉到她在我肚子里的动静,她的小脚会踢我,产检时我还听过她的心跳声,那么强壮。她每天跟着我一起活动,吸收我吃下的营养,如果我剧烈运动她会表示抗议。我所有的内心独白她都听得到,一个身体,两个心跳。

“告诉渡边你需要他在场,告诉他你的要求。能不能办到是他的事,与你无关了。”

我答应了。妈妈说得对,不能因为害怕答案不是自己想要的,就干脆不去问。

“对于一个孩子而言,这个世界遍地都是危险,她没有任何能力,不怕火不怕水,不知道什么是危险,完全依赖于你。作为一个妈妈,你不能再把精力放在一些无所谓的事上,不要去争没有意义的输赢,你要承担起责任。会有很多事情来分散你的注意力,干涉你,让你没有办法关注自己的孩子……你要时刻专注,要警惕,要坚强,只有这样才能保护你的孩子。”

像是在上幼儿园的孩子们在滑滑梯上你追我赶,哈哈大笑。我转过头看妈妈,路灯下的她比我印象中更瘦小、坚强,像一座小山。

“然后有天她会离开你,你就知道,她长大了。”她露出了灿烂的笑容,泪水闪闪发亮。

任蓉蓉

看到毛毛的厨房时我的心一阵绞痛,简直喘不上气来。一直以来我以为她一定早都忘记的事,看来她还记得。我后悔,我后悔的事太多了。

我和川川在舅舅家的偏房生活了快半年,时间慢得像是在坐牢——说坐牢可能还挺准确的——产后我恢复得不好,很少下床,更少出门。一天舅母高兴地跟我说,她去找熟人打听了,回城的户口就快开放了,最多还要三个月。

我记得舅母粗糙的手拉着我的手,我们俩一起放声大哭。她还跑去佛像前面磕了几个响头。那真是有了盼头,三个月,有了这个具体的时间,我就有了盼头。

但是风向在一个月后再次改变,妇联派人来通知我们:把孩子都带到红房子去,统计人数。

我不知道他们说的“统计人数”是什么意思,我第一次被手推车推到红房子的时候是个临盆的孕妇,那时他们也是说“统计人数”,统计什么人数?做什么用?为什么不能在自己家?那时候根本没人想到要问这些问题,只能默默地照做,争取“好的表现”。

舅母抱着川川,我跟在后面,我们又来到了红房子。一切都没有变,芬如被刮宫的那个病房早都空了,我还是不敢多看一眼。再往里走,有人声了,有三个和我一样的母亲,都是以前做孕妇时就认识的人,但氛围却很紧张,没人聊闲话,更没人提芬如的事,大家都紧紧抱着自己的孩子,皱着眉头。屋里只有一张大床,铺着薄薄的棉被,象征性地放着一个枕头。

舅母陪我等到天黑,主任“去县城开会听报告回不来了”,妇联的人让我们先回去。

我和其他几个母亲准备走的时候,有个人说:“你们大人回去,孩子留下来。”

大家都不愿意。

“怕什么?妇联就是管妇女儿童的。明天要统计人数。”

川川当时才六个月,还没断奶。我跟妇联的人商量能不能明早再送他来,得到的答案是“不搞特殊,必须留下来。”

写下这些,我已经太累了。退休之后,我已经很久没提笔写字了,更别说是这么长的信,上次写这么长的信还是跟光辉通信的时候吧。

因为生病,我现在左眼视力几乎为零,看不清纸张。在家看电视的时候,我把两张创可贴交互贴在左眼上——像是给左眼打了个“叉”,全靠右眼才能看清楚,反正家里只有我一个人,不用担心会吓到谁。来东京之后我不再看电视了,因为听不懂日语,毛毛工作的时候我一个人在公园一坐就是一个小时。

我发现我的记忆力越来越差,总害怕把这些事忘记,那就彻底没有机会跟毛毛说了。于是我在超市买了这个笔记本,在腿上摊开,开始尝试把还记得的事情写下来。

有时候我想象着舅母的脑子里长的那个瘤子,越来越大,先是压迫视神经,再压迫脑子——就像那些回忆,压迫我的生命,把我的生命挤得乱七八糟,没法再喘一口气。我知道它有天会大到变形,挤爆所有东西,从我的一部分变成超越我的存在,但目前我依然和它和平共处着。

我把川川留在了红房子,我能怎么办呢?我没有选择。

还有其他三个孩子也留在了红房子,并排被放在屋里的大床中央,枕头没用处,被扔在一边。

我们每个母亲出去没有不掉眼泪的,但掉眼泪在当时实在是太平常了,自己抬起衣袖擦擦就行了,不值一提。

第二天,天没亮我就去红房子了,其他几个母亲也一样。孩子们饿了一夜,哭得响,但各自的母亲一来,喂上奶,全都安静地睡着了。我还是高兴的,因为妇联的人还给我们每人发了一个香菇包子当早饭:“大家配合工作,工作就顺利,大家都能早回家。”

我注意到妇联的人说“早回家”,我想她应该说的是回城里自己的家,这也正好印证了舅母的消息:快了,快到回家的日子了。离舅母说的话已经过去一个月了,也就是说回家只剩两个月了。我想想毛毛,光辉,我们在城里的家,再看看川川,真是感觉好运要来了。

现在想起这些事,我只后悔我那么蠢。就因为一点点希望,就因为一个香菇包子,我就忘记把牙关咬紧,要是把嘴咬出血来我就不会掉以轻心了。我真是该死,怎么能像个橡皮筋一样反反复复呢?我忘了我的脖子伸得长长的,随时都在等着路过的风来决定我的命运啊。

妇联主任虽然回村了,但据说政策还没有定,“在等上头通知。”她说。

“我们稍安毋躁,再等一等。”她说。

“母亲们回家睡觉,早上来看孩子,喂奶,都是可以的。白天可以在红房子里跟孩子玩。”她说。

妇联的老张负责夜里看孩子,说是看孩子,也就是把他们放在床上不管不问,任凭他们哭。

“孩子一整夜没有奶喝,是真的饿。”

“还那么小呢。”

我们几个母亲都觉得孩子可怜,跟妇联主任商量能不能夜里留宿。

“就一张床,哪能睡下大人?你们多配合吧!难道我想干这个?夜里四个孩子一起哭,脑子都要炸了,一夜合不了眼。”老张埋怨道。大家都不吭声了。

“后天就能接通知。”妇联主任信誓旦旦地说,她跟我们挤眉弄眼,言下之意就是通知一下,我们就能回城了。

“大家都辛苦了,配合我们工作,感谢。”她说。

川川在红房子一个人过了三个夜晚,没有一个母亲愿意这样做,但我们做了。

第四天早上,我跟平常一样天没亮就出门了,一看到红房子,就听到婴儿们此起彼伏的哭声,但我知道出事了,哭声里没有川川的声音。做妈妈的怎么会分不清自己的孩子的声音?我跑起来,身体在哆嗦,我感觉要摔跤,但奇迹似的没有。

我疯了一样跑到最里面那个屋子,放着婴儿们的大床上躺着我的川川,但他是脸朝下趴着的,他的脸埋在那个多余的枕头里。我把他抱起来,他已经没有呼吸了。

我在那个时候也死了,后面的事情只记得一些碎片。我的身体还在,但我的心漏了一个孔,风从那里来去自如。

他们给我的解释不过是川川自己脸朝下睡着了,没人注意到他悄悄地不再呼吸。老张没有义务半夜去一个个检查婴儿们,他听到婴儿们的哭声,不可能知道少了一个婴儿。他们义正辞严,就像在杀死芬如肚子里的孩子时说的那样有理有据,好像接受这些随机的灾难就是我们的命运。

他们说可惜,就要回城了,出了这种事。他们说,不要声张,说出去对谁都没有好处,其他三个婴儿也难回城了。他们说,任蓉蓉你想开一点。甚至有个妇联的人跟我说:你还年轻,再生一个,到时候说不定就没名额限制了,你也不用躲来躲去。

“说不定”。他是让我再把自己的脖子伸长,感受那种彻骨的恐惧吗?我想我就是从那时候开始变得神经质的。他们描述我的那个词,就是神经质吧?我想要一个肯定的结果,而不是“可能”、“也许”、“说不定”。这样的词我已经听得太多,也信得太多了,如果我心地坚硬地抱紧川川,不配合妇联的工作,不让川川一个人呆在红房子里,我就不会失去他,不会有一个母亲会注意不到孩子翻身朝下睡着。我无数次地回想,如果我不是那么心存希望,就不会发生这种事。是我的错啊。

我回到城里的家,大家都帮我撒谎,说我得了一场大病,变得“神经质”。我想自己应该在那时就放弃一切,但光辉劝我:“都会好起来的。”

我只能对他笑笑。光辉是没有吃过苦的人,出生在一个传统的重男轻女的家庭,他作为唯一的儿子从小用的吃的都是家里最好的。他的大度和乐观曾经是我向往的,去萧岗村之前,我们在一起总是欢声笑语。

“我们就当川川是流产了,日子还要过。”在我闭门不出的日子里他这样劝我。

“是的。”我知道他说得对,只要我还活着,就有我的责任。

“这样下去也不是办法。”他是指我完全丧失了生活能力,工作和家务都放置一边,这样的状态不能再继续下去了。

“是的。”

“我也不多说了,你自己好好想想。”

一开始,我感觉到他在支持我。但后来我意识到他想摆脱我,当我偶尔提到萧岗村的事他的脸色就变得很难看,他希望我别提,别去影响他的心情,自己一个人承担就好。他的言语之中甚至有意无意地在指责我:对于毛毛而言,我也不是一个称职的妈妈。

他说得很隐晦,因为他知道指责一个濒死的人为什么不干活是不道德的。但他还是说了,“你还是毛毛的妈妈,毛毛怎么办?”

其实不用他说,对于毛毛,我已经很自责了。有次我蓬头垢面去学校接她,看她远远跑开了,像个受了惊吓的小鸟,我不敢去追,怕别人看到了笑话她。

有时候我费劲力气坐在镜子前把自己收拾得干净整洁,但因为一点点小事又会低落万分,卧床不起。

光辉不会懂我的感受,他已经当川川是流产了,积极面对接下来的生活,也许他在我不知道的时候是很难过的,但他至少表面上做到了。

我呢?川川在我的肚子里呆了十个月,出生后和我寸步不离地生活了半年,我记得关于他的一切生动的细节、触感、气味,我怎么能当他是流产了呢?

除了我,没人记得川川短短地在这个世界上活过,我不想连这个痕迹也抹去了。我如何带着这样的悲伤做一个好老婆、另一个孩子的好妈妈?

好几次我实在承受不了这种拉扯,想死。

最严重的那次,我被拉到医院洗胃。从医院回来,光辉收拾了行李,说受不了这样的日子了,要开始新生活。我这才意识到我的眼泪有毒,让人害怕。我哭着求他,我不会再发脾气了,不会再哭了。他却说:“你现在不就是在哭吗?”

也许是毛毛和我一起哭让他心软了,那次他没有真的走。“为了毛毛,我们再努力努力吧。”他说。

我理应把握好机会的,但我只是一再挥霍它。我无法形容那种快感,把珍贵的东西一再打破的快感,事后我会因为自己又发了莫名其妙的脾气而感到羞愧和后悔,但再来一次我还是会做同样的事。为什么?因为我恨他那么积极地生活,川川死了,他怎么能像个没事人一样出去应酬,看电视还笑出声?当我无意中说到川川的某个习惯时,他怎么能露出那样冷酷的神情?

我们曾经无话不谈,他在外地进修,我们坚持通信,事无巨细地汇报彼此的生活,新看的书。我怀孕孕吐很严重,他把攒下来的钞票夹在厚厚的信里寄给我,让我买吃的,我舍不得,等他回家时把满满一信封零散的钞票再递给他。他哭了,把我抱得紧紧的。“我会让咱们过上好日子的。”他说。更不用说在萧岗村我们之间的通信曾是我的心灵寄托,陪我度过最孤独的日子。

他为人正直,天资聪颖,通过进修和考级在三十岁就成了市重点中学的年级主任,他给我们买了新的楼房,新家电家具,他已经为我们做了很多了。川川死后,我仍希望他和我共享一份记忆,他说做不到,让我也别那样,这一直让我发狂。有天我突然想起小时候我妈妈曾经说过的一句话:“爸爸是一夜成为爸爸的,而妈妈要花更久时间才能成为妈妈。”当时我完全不懂她的意思,以为她在说绕口令。几十年后我才明白她的意思:孩子出生的那个瞬间,男人随即成为爸爸。而女人要在肚子里孕育许久、经历分娩阵痛之后才可能成为妈妈。失去一个孩子,爸爸的痛苦一定很深,但妈妈的痛苦只会更深。对光辉而言川川是个包袱,会威胁到日常生活秩序,而我永远不可能放弃川川,我会一再想起来他,并且因为想起他而感到幸福。

想明白这点后,我认清了我和光辉已经走散的事实,我再哭喊发疯也没用。就像那个年代的其他夫妻一样,我和光辉害羞到从没有说过“爱”这个字,分开也应该和“恨”无关,我们是因为一些比“爱恨”更大的东西而分开的。

我梦到我一个人在海中央,用力地按着一个树桩,树桩因为反作用力一直浮起来,我却吃力地想把它抱在怀里。不知道过了多久,突然我感觉精疲力尽,睡魔向我袭来,只轻轻一抬手,树桩就漂远了。我看着它自由了,竟然没有生气,甚至没有意外,反而松了一口气,咬紧的后槽牙放松了。我任凭四肢舒展开来,漂在海面摆成一个大字型。

那个梦的第二天,我跟光辉说:你走吧。

毛毛和川川有一样的眼睛,一样的轮廓。有时候我把毛毛看成川川,然后我会回想起川川在我怀里已经停止呼吸的样子,像一幅画,冷冰冰。毛毛笑的时候,哭的时候,吃饭的时候,写作业的时候,我要很费力才能让自己不要去想川川永远没有这个机会,毛毛就是我的全部。

无论什么样的痛苦,都会随着时间慢慢变淡。但在一些奇妙的瞬间它会展现它的威力,挑衅似的宣战:不要以为我会消失。

我发现工作时我会很少想起过去的事。集中精力面对眼前的问题让我好受很多,我总是办公室里最后一个走的人。相反,当学校放寒暑假时我会很恐慌,因为这代表有大把时间我要独处,过去的事又会一点点复苏,我就那么一个人坐着,忘记了给毛毛做饭。

那一次我真的决定和毛毛同归于尽。她在看电视,说饿了,我这才意识到她的存在。我把毛毛拉到厨房里,因为那是家最里面的屋子,不会那么快被人听见。她坐在灶台前的地上,我蹲在她面前,一只手按住她的肩膀,一只手把一把尖利的水果刀架在她的脖子上,我看到她的皮肤薄得近乎透明,她却完全不知道要发生什么事,还在跟我笑。她咯咯笑的时候,皮肤蹭到刀刃,如果她动作再大一点,或者我手一挥,我就能彻底去死。

“妈妈,我吃饭。”毛毛突然说。

我吓了一跳,因为我想到这不就是我自己吗?我天真地把脖子伸得长长的,等着命运给我致命的一刀,我的女儿也是这样。我发呆的同时她突然乱动,脖颈立即出了一点血。她好像突然意识到什么似的哇哇大哭。我回过神来,把刀子扔一边,把她抱起来。她一直哭,怎么哄都不停,我反复检查那个伤口,没什么事,她为什么会一直哭?是我的表情吓到她了吗?她知道我要做什么吗?我对此没有任何解释,觉得她肯定不会记得,毕竟从头到尾我一句话都没有说,她也没有受任何伤。

后来偶然一次,我让她帮我端个菜出去,她却停在厨房门口,瞪着眼睛看着我,充满戒备。我突然想起厨房里发生的那件事,也突然想到她从那天之后一次都没有进过厨房,但那时我还抱有一丝幻想,以为这个共同的秘密总会被她忘掉,当时她才那么小,但看到她东京的家之后我才知道她一直都记得,她会一生害怕厨房,一生恨我。

我不会为自己辩解,因为我是那么失败的、无能的妈妈。

我对我的女儿只有一个愿望,就是她能开心。为了这个,我逼她读书,出人头地,过上好日子。但我一直想不通的是,我自己不开心,又如何能教她开心。

我哭了太多,眼睛都要瞎掉了。毛毛从日本给我带来了眼药水,说滴在眼睛里很舒服。她以为是我工作改卷子太疲劳了,她怎么能懂那是因为我哭到心碎了呢?多少次,几百次?几千次?我想跟她说以前的事,但从哪说起呢?你曾经有过一个弟弟?还是,我真的绝望了?直到最近,我才尝试把那些事写下来。

也许她会说:“不要抱怨那些无力改变的事。”“人必须首先对自己好。”“那不是你的错,你要放过自己。”她读书多,见识多,经常用这些话来劝我想开点。

她说得都对。可对于我来说这些都已经太晚了。最痛苦的时候已经过去,而最痛苦的时候已经改变了我,我已经被折磨成了一个怪样子——这么多年我一直这样想。

直到毛毛告诉我她怀孕了,是个女儿。我立即把头发梳得整整齐齐、衣服熨得服服帖帖,做好了去找她的准备。虽然我不知道应该怎么坐飞机,也不知道她住在哪儿。我从没这么清楚地感觉到:我要好起来了。

王彩英

提着待产包入院的时候,我在前台一笔一画写下我原本的名字:王彩英。

渡边曾经有意无意地告诉我,在外面报日本名字会比较好。我没有问为什么,因为我知道他是指不会被人特殊对待。他太希望我融入日本社会了,就像希望我融入他的家庭,变成他的妻子,他的孩子的妈妈。这当然没有错,但我始终无法发出像日本人一样纯正的音调,在外面报出“渡边彩英”的名字之后不出三句话对方就会察觉我不是日本人,我没有得到特殊对待,但有时候我需要特殊对待,比如多为我解释几遍我才听得懂,比如我的思维方式一直很中国,需要时间来转换到日本思维,如果有特殊对待我会比较容易生活。

妈妈紧紧跟在我身后,离我一步远的位置。这样她既不会撞到我,也可以随时扶住我。她穿着来的时候那件淡黄色毛衣,毛衣松松垮垮地挂在她瘦弱的身体上。黑色宽松裤子,红色运动鞋。她的全身上下包括那个棕色斜挎包都是我给她买的,大概五年前回中国的时候。

她的眉头皱得很紧,嘴角又绷直了。我甚至感觉她的头皮都绷紧了,在这种陌生又安静的环境里她一定很紧张。她看着我一笔一画填写个人信息。

“我知道,这是住址的意思。”她指着表格上的日语“住所”一词,就像一个热衷于猜谜的孩子一样笑了。

“没错!那这个呢?”我指着日语“名字”那栏。

“名字!”

“这你都知道?”

“因为你在后面写了王彩英嘛。”妈妈简直笑成一朵花。

我也笑了。护士微笑着看着我们,我知道那代表让我们小点声。但这时候就是该使用我中国人特权的时候,妈妈笑的时候,天塌下来我都不会打断她。

“陪产家属……只有外婆一个人吗?”护士用日语问我,她一定是想问孩子爸爸会不会来,但又觉得直接问的话太冒犯了吧。

“是的。”我自然用日语回答。妈妈的目光紧紧盯住我的嘴,好像是能破译我们的语言一样。没几秒后她还是忍不住问我,护士说了什么?现在要做什么?什么时候轮到我们?

“护士想知道孩子爸爸会不会来。”

“你怎么说的?”

“我说不会。”

“她肯定以为你是单亲妈妈了。”

“我才不在乎她怎么想。”

“我也不在乎。”

“那你就不要问我们在说什么了,为什么什么事你都想知道?”

“我听不懂当然想知道,如果我能听懂我当然不会问你了。”

妈妈的答案无懈可击。

当晚,我生下了女儿小花。阵痛断断续续有三个小时,妈妈一直在我身边陪着我,我抓着妈妈的手,生完才发现她的手都被我捏青了。

小花被塞在我怀里,那么小,那么软,她完全依赖于我,我要保持专注、警惕、坚强……

我嚎啕大哭。花田助产士问我要不要照个合影。我抹把眼泪,请她给我们照相。

“很好,请再笑一笑……”

她连续咔嚓了很多声快门。

妈妈说:“这个护士人真好。给我们照相,刚才还给了我一瓶矿泉水。”

我也觉得花田助产士人真好。在我分娩的时候,她一直用最简单的日语告诉我如何用力和呼吸,因为她知道我是外国人。

产院推崇母子同室,所以当我被推回病房后小花立即被送了进来。妈妈忙前忙后,把小花捧在手心,我的恢复情况良好,不出几天就能顺利出院,我们三个人一起回家。

家,是两周前搬好的新家。离最近的车站要走路二十分钟,但沿途有两个大公园,一个图书馆,还有一个儿童乐园。我和妈妈一起去看房,对那儿一见钟情,觉得是适合育儿的好地方。

离开渡边的那天,我第一次看到他那么激动的样子,也许他知道这场重要官司他已经不占上风了。他站在厨房,压低声音用日语问我:“是因为你妈妈不喜欢我?”

我摇头。

“你自己说过中国人的亲情太粘稠,父母和子女不独立的!你现在还要做这样的事?”看来他坚信是妈妈煽动了我,即便我否认。

“我不想跟你吵架。”

“是因为古井纯子?我立即就跟她断掉,保证再不联系。如果再联系……”他搜索着合适的惩罚,“再联系我就净身出户。”他一定认为自己说出了重量级的承诺,脸上甚至露出了一点得意。

“我已经找好房子了,还有工作。”

“怎么可能?你还要工作?”

“我要把博士学位修完,在这之前在大学做教授的助手。”

“你这样对肚子里的孩子好吗?”他已经筹码将尽,我知道。

“正是因为肚子里的孩子,我才想这样做。”

“你不热爱生活,总是不开心,你以为除了我,还有谁能忍得了你?”渡边终于暴露出可怕的一面,我隐隐约约意识到,但一直在回避面对的那一面。

“也许就是因为住在这里我才会不热爱生活,不开心。”在这一场短暂的辩论里,我的手一直放在肚子上,感受着随着我的情绪起伏而胎动的小花。我要坚强,因为我要保护你,我在心里默默说。

“你是孩子的爸爸,我不会拦你和孩子见面,你愿意的话这些细节我们都可以慢慢商量。我只是不再爱你了。现在我要走了。”

渡边不可置信地看着我,像受到了重击的伤患。

曾经,他认识的我是一片羽毛,美丽而软弱,随风吹动。而他不知道的是,现在我和妈妈一样,也成了一座不起眼的、坚强的小山。

全文完

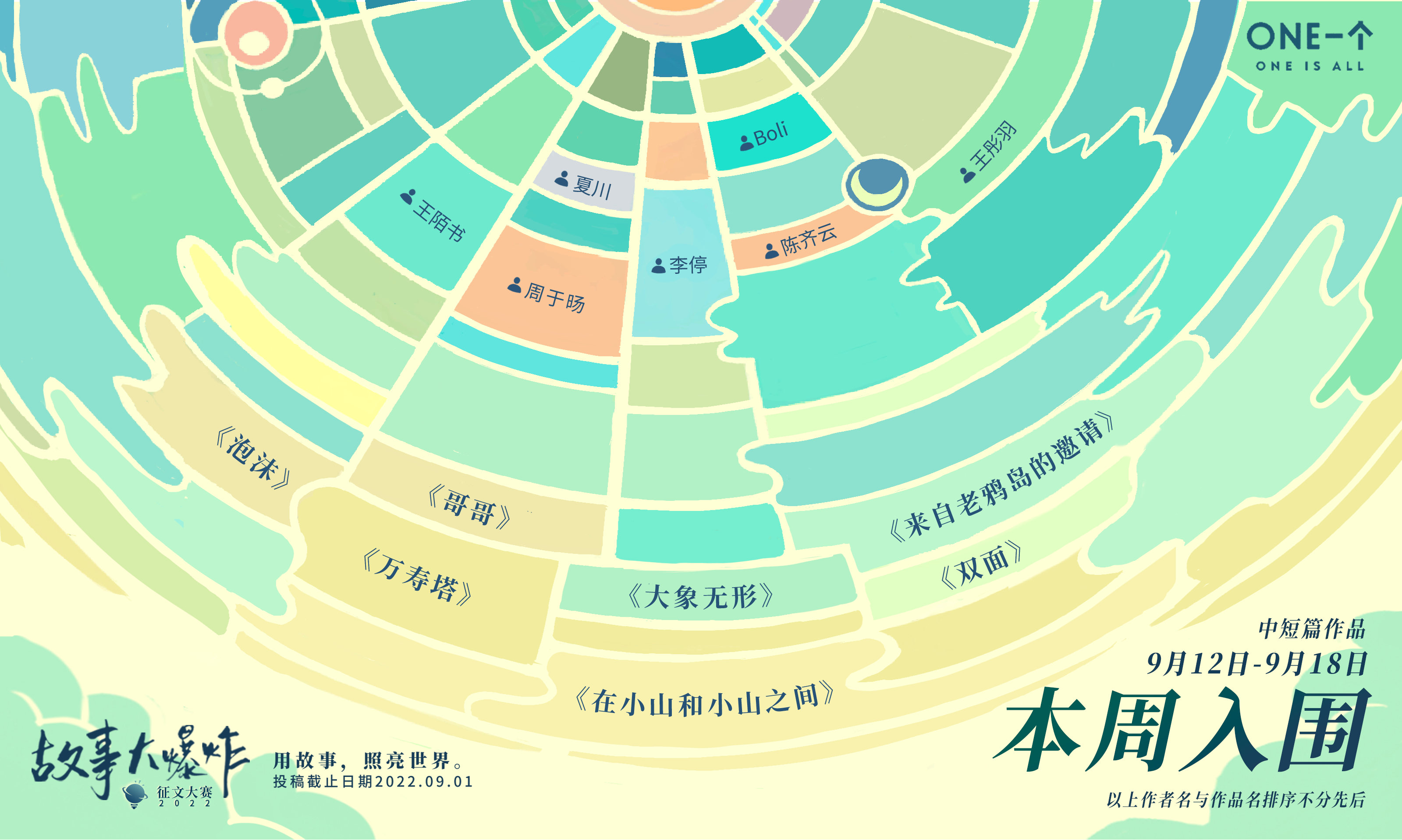

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品48号。