哥哥瘦了,再次见他甚至有些认不出来,之前听说强直性脊柱炎会使人浮肿,这些年他反倒愈发消瘦。套一件松松垮垮的卫衣倚靠在门边,头发长了,两鬓下垂,像一只被雨淋湿的鸟。

但至少身体正在恢复健康。上一次离别时,他走路还要用手扶住右腿的膝盖,从客厅走到院门口要五分钟。现在他甚至能跑能跳了,除了动作有些僵硬,腰还是不太能弯。他挥挥手让我跟他去卧室,我走在他后面,他走起路来有点脖子前倾,甩臂摇胯,跟在电视上看到的张嘉益一样。

妈妈没有想到我会在哥哥之前结婚,当初黄金价格低的时候,在银行买了四根金条,一套限量版熊猫金币,想着结婚的时候送给哥哥。现在倒是变成了我的嫁妆,用红布包着,给我压箱底。

哥哥初中以来就是学校的名人,他总爱做一些常人难以理解的行为,现在来看可以叫行为艺术,先锋派。比如冬天穿T恤来上课,夏天穿羽绒服,外面下暴雨,人家都往教室躲,他偏往外面冲,跑到国旗台下仰面淋雨。更抽象者还有徒手爬教室走廊尽头的不锈钢柱子,爬上去再滑下来,再爬上去。以及在充饭卡的地方把自己肥胖滚圆的身体卡在不锈钢三辊闸机里,屁股朝上,身体与地面平行,一边蠕动一边把头往前伸,像马戏表演。

妈妈说,他只是贪玩。

哥哥成绩好,所以无论做什么都只是贪玩。

高中时他迷恋上魔术表演,但从小他就四肢不协调,体态笨拙,双手也不例外。魔术表演技巧是其次,主要看速度。别人几天就能学会的基础纸牌魔术和硬币魔术,他要学几个星期甚至几个月,才能堪堪在同学们面前展示。常常出糗,博得众人大笑比赞叹的次数多。哥哥与他人一同沉溺在这种略带嘲笑的愉悦氛围中,从不觉难堪。

他第一次给我表演小刀穿手指的魔术,用腿夹住小刀的刀柄,刀尖朝上,用一张纸片包住左手中指,然后将中指对准刀尖用力下压。理想效果刀尖从下往上刺穿纸片,给观众营造出截断手指的错觉。但他急于用速度掩饰动作上的漏洞,结果适得其反。刀尖实打实刺破手指,血流了很多,还弄到了白色校服的袖子上。他第一反应却是捂住我的嘴,对我说,不要叫,没关系,不要叫。

哥哥从大学三年级被勒令退学,因为频繁缺课和挂科太多。他当年以优异成绩考上本省的211,计算机专业也是他自己选的。没人知道他在大学里为何“堕落”至此。为此,爸爸有将近半年的时间不愿同他联系。辍学之后的这些年,他做过许多份工作,都不稳定,风雨飘摇。有时候是婚礼主持,有时候是三流酒吧里一站站一夜的调酒师,有时候是超市收银员,也进过厂,吃不了那苦,干几天就偷跑出来。有时候还是拙劣的魔术师——他在酒吧给人变过魔术,但酒吧里的魔术以近景互动为主,哥哥的三脚猫功夫很快露馅,屡次被客人拆穿。老板挂不住面子,给了哥哥一百块钱打发出去。

最穷的时候,哥哥一天只吃了最后的半袋方便面,添很多水,煮一大锅。晚上在潮湿的出租房的床上饿得打滚。想起之前看的广告,下载某视频软件能提现,极速到账,童叟无欺。结果一试,真到账了两块钱,兴冲冲跑去楼下超市买了两个馒头。哥哥跟我回想起这些时眉飞色舞,说尽管如此,他仍觉得那是他一生的黄金时代。

2019年6月,哥哥29岁,检查出强直性脊柱炎。

后来据哥哥说,确诊过程很曲折。一个人辗转了两个省份五六家医院,起初诊断为滑膜炎,后来又说是骨质增生,开药,吃药,短暂性止痛,复发,最后才确诊的强直。那时候哥哥已经疼得受不了了,整夜整夜地睡不着。29岁生日是在去长沙医院的火车上度过的,他买的硬座,到达长沙站的时候,他想站,但站不起来。他坐在靠走廊的座位,里面还有两个人,他就只能用手把两条腿一条一条搬到一侧,腾出空来,对里面的人说,你们先出去,我腿麻了,缓缓。一边说一边露出抱歉的笑。当然,后面的笑是我想象出来的。

之后他用了近十分钟的时间,才完成了从座位上站起来的动作。十分钟内他许了一个生日愿望,上天保佑能赶在火车启动之前下车。

这也是他唯一一次成真的愿望。

听起来多多少少有些凄苦,但我想也不能完全责怪命运无情。29岁之前,他的愿望还停留在瞬移术、时间静止术、飞行术,中五百万彩票、激吻长泽雅美等不切实际的幻想中。我以为他用了29年的时间,终于明白了包括生日愿望在内的一切愿望的许愿真谛,但他不以为意。之后过去多年,回想起自己29岁生日的那天,他说后悔没把愿望换成中五百万彩票后飞去日本激吻长泽雅美。至于瞬移术及其他,哥哥承认的确有点遥远。

他还是很幽默,只不过是带一点伤痛的那种。

从我能够进行初步的抽象思维之时,就不能理解哥哥这种“对一切都充满热情,又好像对一切都毫不在意”的人生态度。生活对于他来说是玩票性质的,像他手里的魔术把戏,成功与否并不重要,重要的是嬉闹愉悦的氛围。而对于我来说,活着更像是义务。三岛君在他的《天人五衰》中做出很贴切的描述:“……总之,我人生的一切都是义务,就像新来的呆头呆脑的水手。对我来说,不是义务的,只有晕船,也就是呕吐。世上所有称为爱的东西,在我看来都是呕吐。”

我之前常想,哥哥离开家乡,读大学,工作,那我就必须要留在这里,结婚,生子。我和哥哥两个人,总有一个要留下。确诊强直之后,哥哥迫切地想回到老家,于无形中,义务从我身上卸了下来。他说,从疼痛开始持续蔓延一整夜,他直挺挺地躺在床上睡不着的时候,就开始频繁想念妈妈。我不知道想念妈妈这件事对他来说,算不算他生命里为数不多的呕吐。

疼痛把哥哥拉回了那条吃水线总保持在海面以上的平稳之船,或者说是河面。无论如何,他还是回来了。

落叶归根,他说。

说来也巧,哥哥刚好赶在疫情爆发之前从武汉回了河南老家,2019年年底确定病毒有人传人现象,次年1月武汉封城。哥哥说,如果当初没回来,以他当时的身体状况,肯定熬不过那个冬天。

哥哥的病不会危及生命,但会使髋关节受累、损害,一旦髋关节功能丧失,便只能终身借助轮椅行动。他用了许多个夜晚进行内心鏖战,终于认为自己做好了下半辈子在轮椅中度过的准备。医生建议自律,一边治疗,一边坚持锻炼,尽量把整个病带来的影响降到最低。哥哥开始晨起散步,但走不快,也走不远,刚开始就绕着客厅、家里的小院,后来慢慢好一些,可以从家走到街口的诊所,再折返回来。遇到熟人就打声招呼,有时候也停下来聊几句,听人唏嘘:年纪轻轻怎么就……强直让哥哥变得怕冷,夏天还穿着厚牛仔裤,长T恤。哥哥好像提前进入了养老生活,每天饮热茶,散步,跟着0.5倍速的视频做瑜伽,睡硬板床,规律作息。妈妈还给家里马桶旁的墙上装了把手,方便哥哥上完厕所扶着起来。

以前哥哥带我去地下电玩城,每次用身上的钱换四小筐游戏币,一人两筐。玩跳舞机时,他动作特别笨拙,屁股一扭一扭十分滑稽,每次都输给我。后来他得了强直,身体前倾,脊背僵硬,起身走路也是笨笨的,好像活了那么久还是没办法很好地适应这个世界。

好在命运对他还不算太糟,病症从三十三岁开始有好转的迹象,三十四岁开始稳定。

医生说,恢复得比想象中要好,如果注意锻炼,按时吃药,病情在中年后基本不会继续发展。但此时哥哥好像已经变得脆弱,变得保守,变成一个向内收缩的蟹子。规避疼痛和死亡对他来说变成了一件小心翼翼的事情。

哥哥从抽屉里拿出一个印着百年好合的红包,递给我,说新婚快乐。我说,给我干啥呀,直接给妈。我们这边的习俗是把礼金给父母,由父母置办结婚事宜。哥哥说,你拿着,妈的那份早就给过了,这份是专门给你的。我推脱了几次,才从哥哥手里接过,不厚,但也有分量。突然意识到成年之后,怎么我们变得这么客气。

他在武汉四处工作的那些年,后来也陆陆续续挣到了一些钱,也开始给我买生日礼物。哥哥24岁时才给我买了第一件生日礼物,一块玫金镶钻的格玛士手表,一千多块钱,但给爸妈说的是一百块。之前我戴的手表都不超过20块,总觉得戴一千多的和我不协调,就揣校服裤子里,看时间的时候才掏出来。后来被我妈不小心扔洗衣机里洗了,从洗衣机里拿出来,表面都是划痕,指针也不走了。妈妈心疼洗衣机,我心疼手表。妈妈说一个破表而已,真没出息,哪天去市场再带我买个新的,不比这一百块的差。我把自己关进屋里,又委屈又气。

哥哥懂很多东西,这是毋庸置疑的。什么都会一点,什么都有兴致,但又什么都不精。大学里他自学了贝斯,组了个叫Blue Bandage的队玩,简称BBD,蓝色绷带,听着挺洋气。但除了内蒙古来的鼓手老哥自幼苦练架子鼓,乐队里其他人都是半路出家,基本乐理都搞不清。至于实操技术,照哥哥的话说,“比暑假速成班出来的好一点”,当然也是自嘲。乐队的自我定位是英伦摇滚,模仿Oasis,主唱被拉过来之前,唱的都是些校园民谣和粤语情歌。哥哥说那时他也不懂,还爱出风头,一排练就跟主音吉他抢节奏。后来学校音乐节正式演出,演出完的当晚他们去学校门口吃烧烤,酒还没喝,吉他手就把他给揍了,第二天半张脸肿得像个球。大三哥哥辍学,乐队解散,唯一掉眼泪的也是吉他手。

辍学后没多久,哥哥就把当初从熟人手里买的二手贝斯给出了,花一千二买的,出的时候卖给了一个更不懂行的,一千五成交。2019年暑假我们一起在电视上看《乐队的夏天》,每新出场一个乐队,哥哥都要激情点评一番,中场广告时就开始追忆自己组乐队的青葱岁月,哥哥问我,你知道什么样的乐队最有意思、最迷人?我说,新裤子那种吗?其实我心里想的是Click#15,因为Ricky和崔竣真够帅,但我知道新裤子更老牌。哥哥摇头,说,舞台上的这些乐队,都差点意思,不是说技术不行,也不是风格问题,就这么跟你说吧,那些今天演完明天可能就解散了的乐队,最有意思。我说,狗屁嘞。

哥哥回家之后,关起卧室门来大哭了一场。是我印象里唯一一次听见哥哥哭,好像是把头埋进了被子里,声音像受伤的野兽。我和妈妈都不敢敲门,爸爸也是。爸爸在门外尴尬地站了一会儿,然后走到客厅外面的小院里抽烟,一根接一根。哭够了,哥哥就打开房间门,好像什么都没发生,只是眼睛红肿,问我“高考考得怎么样”,还说我“怎么还留着又厚又丑的齐刘海,一看就是学生妹,牙套怎么还没摘,该摘了,摘了才好看”。高中三年我埋头学习(但成绩并无起色),他四处打工,我们见面的机会很少,再见面有几分生疏,他打趣的方式反倒让我别扭,与其说是学生妹,总觉得他是调侃我是乡下妹。那时候我还不知道哥哥的病有多严重,只知道他腿疼,还有想家。

高中,哥哥熟读《资本论》《国富论》《共产党宣言》和《毛选》的第一卷(后三卷半途而废),常常引用马克思、亚当·斯密和毛主席的话论证他为人处世的道理,QQ头像用的是切·格瓦拉(当时我根本不认识这人是谁,只觉得大胡子好玩,好奇怪,印象很深)。有那么半年多的时间,他自诩激进左翼分子,一心想为共产主义事业添砖加瓦,甚至扬言不惜为此付出生命。没多久哥哥和一个叫孙甘露的姑娘谈恋爱,坐他右手边,隔一个过道,是英语课代表。坠入爱河之后,哥哥的左翼共产主义立场即刻被抛到脑后,心里盛满对孙甘露同志的柔情,不再想理会什么主义。

我一直奇怪那个叫孙甘露的姑娘怎么会看上哥哥,那时候哥哥还是个一百五十多斤的小胖子,个子不高也不好看,头发微卷,还是个怪人,开学第一个星期就在学校出了名,因为一个班里只有哥哥走正步时顺拐。教官罚他围着操场走正步走三圈,于是那天下午,全校人都看到哥哥围着操场一圈又一圈顺拐,想想就十分滑稽。他还承袭了初中时夏天穿棉袄冬天穿T恤的基本操作,隔三差五这么干一次,引得数人围观。最广为流传的是在一次冬天的大课间,哥哥在众人睽睽目光下,脱掉羽绒服,脱掉校服裤子,只穿一件绿色T恤和一件运动短裤,大叫一声,扑进了花坛厚厚的积雪里。够抽象,够艺术,够震撼。

教导主任请他去办公室喝茶,严厉批评,说这种行为给学校造成不良影响,恶劣至极,罚他写万字检讨。哥哥说,他既没违反学校规章秩序,也没违法犯罪,怎么就恶劣至极。

总之,哥哥的恋情正印证了那句俗语,萝卜青菜各有所爱。说不定孙甘露就觉得这些所作所为很可爱,让她着迷,这事儿谁也说不清。

哥哥的抽象行为到了大学才有所收敛,可能也觉得不好意思,少了点支楞,多了点爱面子。但还是喜欢淋雨走路。哥哥说这很治愈。还说,人在淋雨的时候如果很开心,相当于没有被淋雨,有科学依据的。我不知是真是假,只是疑惑,人淋雨怎么会开心,从头湿到脚,鞋子灌满水,多委屈。

哥哥总共谈过两段恋爱,一段是和孙甘露,一段是大学辍学之后,和水果店老板的女儿,那女孩是广东人,后来一家人来武汉开了家水果店。哥哥给我看过一次她的照片,就是他当时的手机锁屏,短头发鹅蛋脸,笑起来有梨涡,十分甜美。他和课代表在一起一年,和水果店老板女儿在一起两年。具体细节从没跟我聊过。我一直以为哥哥的第二段感情谈了很久,以为哥哥回老家之后,两人才分开。误会的原因很简单,和水果店老板的女儿分手之后,哥哥还用着和她的合照当头像,微信和QQ都一样,两个背影,手拉手,只不过是黑白的。黑白的也没人多想,你见过有谁分手了还用和前女友的合照?一用一年多。我反正没见过,我哥是第一人。

哥哥回老家后没多久,把两个社交软件的头像都换成了罗小黑,就是那只通体漆黑的动漫小猫。我为他愤愤不平,以为他得了病,女友就立刻弃他而去,实在是小人行为。哥哥哭笑不得,解释道,两个人一年前就分开了,是他不要脸,合照舍不得删,头像也舍不得换。我觉得不可思议,说,你动真情了?哥哥说,难不成还有假。我实在想象不出来他多深情的样子,听他这么说,多少还有点不满。想起来我六七岁的时候,哥哥读初中,寄宿制,周末在家待两天,每周日晚上我都特别难过,要连着五天见不到他,就想和他多呆一会儿,一块儿看加菲猫也好,下跳棋也行,但他只顾着在屋里打游戏,和人联机玩红警,嫌我烦,把我锁外头。

我又问,那你现在还爱她不?哥哥说,什么爱不爱的,现在聊这个早就过时啦。

我有时候觉得,有一点也许哥哥和我一样,那就是都挺能装的。不是装逼的装。

哥哥生病回家的那一年,刚好是我高考完的那一年。他每天吃十几种我听都没听说过的药,配合拔罐和针灸治疗,中西结合,双管齐下嘛。针灸专门去中医院,每次都扎上几百针,正面扎完反面扎,哥哥开玩笑说他迟早会变成个筛子。拔罐由妈妈自己来,为此她专门买了一套拔罐工具,还在网上自学了拔火罐的技法,一周给哥哥拔三次,据说能化瘀通络、行气止痛。我也想学,一是想帮妈妈分担一点劳累,二是觉得好玩。结果第一次上手,操作失误,差点把他后背烫伤。妈妈责骂我,哥哥反倒替我求情,一直说不疼,平时都疼习惯了,这点不算什么。本来我只是受到惊吓,他这么一说,倒是鼻子一酸,眼泪没忍住,转头,抹掉。

那段时间,每天早上哥哥起床,都需要我和妈妈两个人扶。早晨哥哥的背最疼最僵,通常要在床上先躺十几分钟缓一缓,然后喊我和妈妈过去,两个人一左一右架着他的胳膊起来,每次起床他都疼得龇牙咧嘴。疼痛最严重的时候,哥哥甚至不能躺下,就靠在床头,背后垫两个枕头,坐着睡觉,半夜醒好几次,连呼吸都疼。我有时候偷偷在门缝看,隐约看到黑漆漆房间里哥哥的轮廓,盖一层薄毯,一动不动,显得又瘦小又无助。我想起来小时候我刚学会走路,走几步就被他揪着领子提溜起来,那时候哥哥好高大,把太阳都挡住,跑得好快,风在耳边吹。

我常常会想,如果不是因为生了这场病,哥哥现在是不是还在陌生的大城市漂泊,也许已经混得游刃有余。他从小就独立,好像从没仔细品尝过寂寞的滋味,患病之前,一个月也想不起来给家里打一通电话,走投无路时,发微信向妈要钱,也不通电话。如果不是因为生这场病,哥哥还会不会在某个深夜突然打电话给妈妈,露出脆弱的马脚,说最近过得不是太开心,想回家。

这次我回老家,没有和未婚夫一起,他工作忙。我和爸妈商量婚礼的事情,哥哥坐在一旁,有时候看他想插几嘴,但也说不上什么话。我们好像有默契一般,闭口不谈哥哥的婚事。之前听妈妈在电话里说,年前哥哥病情好转,就找这边的媒人帮哥哥说媒,找了三四个姑娘,那边一听哥哥有强直性脊柱炎,都找借口推脱。

哥哥之前是说,结婚什么的都行,到时候相亲看看。后来又说,还是算了吧,老中医说,他这个病的病根在于肾虚,纵欲过度损伤肾气,得避免。妈妈总觉得是相亲受挫,让哥哥变得敏感自卑。

但我想哥哥也许只是贪玩,和以前一样。

十几天后我就要结婚,我和哥哥在他的小房间里,最后以各自清白的身份,拘谨,端坐,谈论过往。我问哥哥当初怎么做了这么多傻事(以至于小时候有那么一段时间,我真以为哥哥和别人口中说的一样,是个傻子,只不过是那种医学上罕见的学习好的傻子)。哥哥说,那时小,爱出洋相,这是其一,其二呢,是为了遵循主席遗训,文明其精神,野蛮其体魄。

聊到后面我们还惊讶地发现,我对哥哥的回忆与他对自己的回忆,有很多明显的出入与错位。比如零八年,汶川地震那一年,也是他高中毕业那年,记忆里他常和朋友们出去耍,三过家门而不入,唯一一次带上我,是去水上乐园,我还呛了水,耳朵里进了一只淹死的苍蝇,被他嘲笑,我哭。回去的路上为了补偿我,哥哥给我买了雪莲,雪莲好凉。太阳又大又晒,他和我一前一后走在明晃晃的、用小石子铺成的路上,影子都被太阳蒸发了。但在哥哥的记忆里,那个暑假他很忧郁,雨水很多,晴天很少,他常常把自己反锁在卧室,思考生命、人生和一切伟大魔术的本质。再比如,哥哥坚决不承认当初给我表演小刀穿手指时流了很多血,因为当时他根本没用小刀,用的是圆珠笔,红圆珠笔,滚珠刺不破手指。我们各自怀疑对方的记忆。外面的天逐渐暗下来。

之前看电视时听人说,大脑皮层里的回忆和想象好像是在同一个区域。我想,也许我就是在这样的混沌中,坐在他的床上,当着他的面,模糊构建着过去的他。而哥哥也是同样在他的回忆与想象中,堆叠成现在的样子,带着一点幽默和伤痛坐在我面前。无论双方偷梁换柱的成分有多少,唯一达成共识的是,不知怎么的,我们早都长成大人了。

全文完

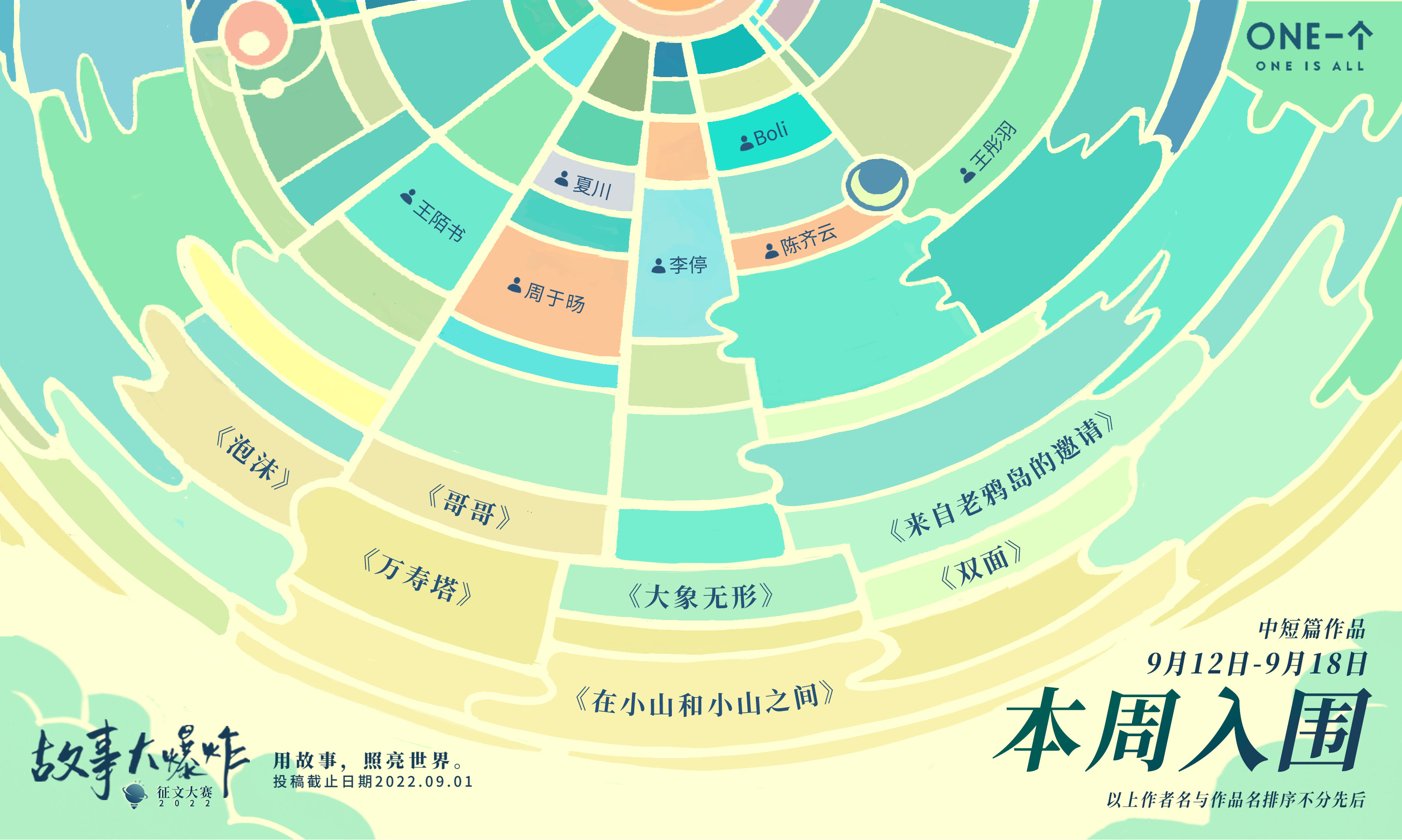

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品47号。