Apr 2, 2025

职业病预防|工作中的保命技巧

不是医生,不是健康学专家,别的职业我了解得不多,因此只能从个人经验,和长期伏案的工作群体分享一点职业病预防的小技巧。

都是老生常谈。细微,但管用!

1.珍惜每一个离开电脑椅的机会

珍惜每个能让肌肉、关节或器官缓解疲劳的机会。如果没有,自己去创造。比如多喝水,但一次不往水杯接太多水,这样有助于勤起身。如果工作太忙总想不起喝水,可以上个半小时一次的闹铃。不要怕麻烦!不要怕闹铃会妨碍工作,你的身体比工作重要!水喝多了就要上厕所。走向饮水机,走向厕所,就是你为自己制造的离开电脑椅的机会,不但减缓在电脑前久坐不动的姿势带给肩颈、腰椎的压力,也能缓解长久盯着电脑屏幕带来的眼疲劳。

如果有条件,喝水时可以眺望窗外远方。没有条件,往尽量远的地方看。上下左右转动眼球对缓解眼疲劳也有帮助。

建立新文档时,记得选用护眼模式。屏幕背景尽量选择绿色。绿色是对眼睛最友好的颜色。

另外,鼠标可以换到左手边。一开始可能会有点不适应,很快你会发现左手点鼠标并不比右手差。可以预防腱鞘炎,右手手指、手腕和肩膀因为长期劳作引起的肌肉或经脉紧张也能得到缓解。

2.创造运动的条件

运动对身体的好处不必赘述,如果能每天保持半小时或以上的中强度运动当然最好。大多数人恐怕挤不出这个时间,挤出时间也不一定有余力去做。但如果把运动改成随便动一动,事情就会简单很多。

首先要做的是珍惜每一个从座位上起来的机会。

同事来找,喜不喜欢的,都起身相迎,站着对话。如果是隔空喊话,借机站起来走几步。这里我们原本不为展示礼貌或风度,实际上收获的却不仅仅是展示了礼貌和风度。当然这点动静说是活动都勉强,但你的身体会很高兴你终于不是良久保持一个姿势僵坐在那里。

找资料,帮同事跑腿,搬东西之类的小事,有机会做就主动去做。除了让身体高兴,手勤、脚勤也会给人留下做事积极的好印象。同样一举两得。

不要放过任何一次走路的机会。走路预防心脏病,还提升睡眠质量。

我以前外出办事,不是特别着急的工作,距离不十分远比如三四站路之内,我都会选择步行。戴上耳机,快走相当于锻炼,慢走相当于散步。有时一天下来也能有一万多步。

饭后站半小时。

吃完饭血糖升高,血液涌向胃部帮助消化,脑子犯困,身体发懒,会自然而然选择坐下或躺下。因此我们需要一点抵抗自身惰性的方法。

我的应对方式是不能干站着等时间,做点什么把这半小时填上。工作忙的时候,我会把需要站着完成的比如复印、打印,整理、装订资料之类的工作留在饭后半小时做。不忙的时候,我会在走廊或比较空的地方,拿着手机边看公众号内容边绕圈,正着走,倒着走。还有一些有时候,和同事们聚一起聊天(站着),时间过得也非常快。

3.睡眠

长期睡眠不足,会引发各种疾病。这个常识大家应该都知道。另外,充足的睡眠让你的身体能够调节瘦素和胃饥饿素的分泌水平。这句话简单来说就是:睡不够容易饿。

而睡眠不足不仅仅是没精神,对情绪的影响也非常大。感到没耐心、莫名烦躁、焦虑倍增的时候,你要问问自己是没吃好,还是没睡饱。

除了正常睡眠,尽量为自己创造午休的条件,哪怕打个盹。但不要趴着睡。趴着睡对脊椎和心脏都不友好。当然,万事没有那么苛刻,偶尔趴着睡一次也不会怎样。无论如何都比不睡强。

4.精神关爱

不要被i人e人的说法捆绑,无论哪种人,只要在职场中,社交就是重要的。

除了公司的硬件设施,职场社交的质量,实际上是你为自己创造的工作环境,打造的工作氛围。工作环境和工作氛围的好坏,会直接影响情绪愉悦度。一个人如果工作压力大,又长期身处糟糕的工作氛围中,不断聚集情绪垃圾,导致心理健康出问题,并进步一造成生理疾病是早晚的事。

单打独斗去工作,和有伙伴环绕作支撑的工作氛围相比,一定是后者更让人感到轻松。聊天是最简单也最直接的和他人建立关系的方式。不擅长聊天和社交没关系,可以只当听众或观众,但出席和在场很重要。

我讲的重要,不指人脉的累积或其他,是指个人与工作群体的黏性。你可以不喜欢职场,不喜欢工作,但你需要喜欢自己。良好的人际关系会提升你的自信,有益于心理健康。因此不必带着负担去看待职场社交。实在内向的人,可以把社交看作是去为自己打造更轻松愉悦的工作环境,而后抱着开放的心态加入,会让事情变得容易一些,心态的转变也能让社交更顺畅一些。

当然,工作中的有些麻烦正是人际关系引起的。这很正常——世界上有哪件事完全没有副作用呢?我们不应该因为恐惧副作用,就全盘否定某事带来的益处。

另外,一个全面的年度体检当然是非常重要的。

最最后:当我们要求他人爱自己,我们会说:不要听他怎么说,要看他怎么做。因此我们爱自己也应该遵照这个原则。上面这些小技巧实施起来都不难,重点在坚持。无论是我提到的这些小技巧,还是你有适合自己的方法,请坚持,把它们变成习惯很重要。犯懒或回避的时候,你可以提醒自己:克服这点麻烦和障碍去保养身体,正是我爱自己所采取的具体行动。

Apr 1, 2025

生活阅历的不足可以靠读书弥补吗?

我是一个自幼年时代便嗜书如命的人。幼儿园时,因经常感冒发烧,我总是会被父母带到儿童医院挂水。吊针一打就是四五个钟头,这期间,没有手机,没有电视,没有娱乐设备,我唯一能做的事情就是看书。巧合的是,医院对面便是一家书店,仿佛冥冥之中指引了我未来的人生方向。

最开始看的书是拼音标注版的《格林童话》,这些王子、公主、魔法师、骑士的故事颇为吸引我,时间久了,我在自己的脑海中虚构了一个不存在的西方幻想世界。再后来,年岁渐长,我开始从租书店里租来武侠小说。我把金庸、古龙、梁羽生,看了个遍,那些江湖儿女快意恩仇的故事也把我迷得不行,让小小年纪的我沉迷于做梦,总是想象自己在某日成为一名仗剑天涯的大侠。

看到这里,你发现问题了吗?喜欢读书的人其实都是现实感非常薄弱的人,书里的世界多半是虚构出来的,之所以被称之为虚构,那就是和真实的世界有壁垒。带着故事里的情绪做事,我们往往会发现事与愿违。

曾经我无比笃信知识可以改变命运,只要我读的书越多,我就对这个世界了解得越多,但事实真的如此吗?

《天龙八部》里有一个人物叫王语嫣,她熟读各种武功典籍,但自己并不会功夫。我想,她大概是武侠世界里的“纸上谈兵”的典型人物,不过王姑娘志不在此,并不想要做一个武功高手。南宋诗人陆游在冬夜读书时有感而发,给自己的小儿子写了《冬夜读书示子聿》一诗,里面有句话是——“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”

二十五岁左右时,我一度认为读书读多了并没有给我带来任何的好处,我甚至把“仗义每多屠狗辈,负心多是读书人”这句话反复挂在嘴边。在这个人生阶段,我觉得生活阅历的不足完全无法靠读书弥补,人反而会因为读书读得太多,变得迂腐,同时也减弱了自己的行动力。

感觉读书对人生产生了负面作用后,我开始做一些别的尝试,比如走出“闭门造车”的窘境,多出门参加社交活动,多体验不同的人生。我希望“实践出真知”,可以真正从现实生活里汲取经验和养分,丰富自己的阅历,从而提高自己的智慧,增长自己的创作力。

结果呢?

结果我并没有因为丰富的现实生活而得到更多的智慧,相反,由于频繁地出入各种过于喧闹的场合,我感觉自己无比疲惫,有点想回到那个安静的的书房。我开始怀念读书的静谧,开始渴望从书中汲取智慧,去书里寻找我真正喜欢的“英雄人物”。

这些年,很多网络大V都会说,人生只有两件事不会辜负自己,一个是“运动”,一个是“读书”。对于深受儒家文化熏陶的我们而言,从小到大接受的教育其实就是读书对我们百利而无一害。但在现实生活里,我却时常看到读书人的无奈与软弱,毕竟如今是一个“唯金钱论”的时代。

对于很多人而言,读书是一件非常功利的事情,比如过去的很多读书人疯狂读书是为了走仕途,光宗耀祖,而现代人沉迷于理财工具书还有鸡汤文,是为了解决自己的金钱焦虑与情绪焦虑。

在我看来,生活阅历的不足在某些特殊情况是可以靠读书弥补的,比如一些运动康复书啊,旅游书啊,它不能给你一个完美的答案,但能让你对一件事有一个大概的了解。说得更宽泛一些,其实“读书”对应的是“知识”,我们应该把问题细化为“生活阅历的不足可以靠知识弥补吗?”

在这个deepseek大行其道的年代,我们获取知识的成本其实大大地降低了,跟AI对话何尝不是一种新的读书方式呢?但是不是有了人工智能,我们就可以一劳永逸,成为全知全能的人?

不可能。

生活的阅历与知识其实是一种相辅相成的关系,它们谁也离不开谁。我们必须通过阅读获得知识,但要了解这个知识对不对,有没有用,还是得亲身实践。

有时候我想,AI掌握着大数据模型,其实看起来就是一个最博学多才的人,它知晓太多太多的知识,被喂了太多太多本书。但它没有生活,所以它并不能真的给我们每个人的人生十全十美的解决方案。

作为一个有血有肉的人类,如果还有什么引以为傲的东西,我想那就是我们每个人的人生阅历,我们阅读先贤留下来的智慧,但每个人又投入各自独特的生活中,开出不同的花,结出不同的果。

有时候,不完美也是一种美。正因为我们的人生有所残缺,阅历有所限,才越发需要在书本的虚拟世界中去寻找一些辅助。然而,生活是生活,读书是读书,书本并非秘籍。累了,倦了,我们可以看看书,开卷有益,总能找到一点开阔思路的办法,但书本不是万能灵药,要真正地丰富我们的阅历,还是得勇敢地投入生活的洪流之中。

Mar 31, 2025

亲人用自己的名义借贷怎么办?

一、当亲情遇上借贷:一场微妙的拉扯

“哥,能不能用你的名字帮我贷个款?公司资金链断了,实在是走投无路了……”

深夜接到表弟的求助电话,林先生盯着窗外的路灯发了很久的呆。他想起半年前朋友帮忙担保借款,结果对方跑路,朋友被迫背上30万债务,如今还在和银行打官司,“光律师费就花了五万,折腾了两年还没结案”。

生活中,这样的亲情“考题”总让人进退两难。答应,怕被拖入债务泥潭;拒绝,又怕被扣上“冷血”的帽子。但比情感压力更现实的,是那些藏在“帮忙”背后的法律风险——它可能让你的生活天翻地覆。

二、答应之前,请先看清这些“隐形代价”

1、诉讼成本:一场耗不起的“马拉松”

一旦亲人逾期还款,银行只会盯着名义借款人追债。若想起诉实际用款人,光是收集证据就能把人逼疯:

要证明钱是对方用的,得翻出几年前的转账记录、聊天截图,甚至得跑银行打印流水;最致命的是:很多人出于信任,借钱时没签书面协议,甚至用现金交付——没有转账记录、没有借条,到了法庭上,法官一句“证据不足”就能让你血本无归。

更扎心的是现实:写起诉状、整理证据链这些专业操作,普通人根本玩不转,律师费起步就是一两万,便宜的律师要么是刚入行的新手,要么全程微信“已读不回”;而且就算赢了官司,对方账户可能早空了,或者根本就是没有钱,最后往往是“赢了官司输了钱”。就像上海李女士的遭遇:帮侄子贷款50万后对方失联,她咬牙花3万请律师打官司,结果执行时发现侄子名下只剩一辆价值3000元的二手电动车,“律师费都够买十辆电动车了”。

除此之外,时间成本也不可小觑:从立案、调解、开庭、判决,到一审、二审、执行,即便是在案件量较少的基层人民法院,往往也要耗时6个月起步,时间成本巨大不说,收益也并不是完全成正比的。

2、帮信罪风险:亲情可能变成“铁窗泪”

2023年最高人民法院数据显示,帮信罪已成为刑事案件数量第三的罪名,超八成案件涉及出借银行卡、手机卡。2023年广东某案例中,女儿用父亲银行卡“走账”被查,因账户涉及诈骗资金流水87万元,父亲被判帮信罪获刑10个月。法律明确规定:即便不知情,出借银行卡给他人用于非法用途(如洗钱、诈骗),就可能构成犯罪。

3、亲情破碎,往往始于“钱”

“当初说好三个月就还,现在两年了电话都不接!”类似抱怨在民间借贷纠纷中屡见不鲜。钱没还清前,对方躲着你,你忍着怨,一顿年夜饭都能吃出鸿门宴的滋味。

三、拒绝≠无情,三步守住底线

第一步:把问题“还给对方”

当对方开口时,别急着回应。用提问代替表态:

“这笔钱具体用来做什么?有没有其他筹款计划?”

“如果暂时还不上,你打算怎么处理?”

温和而坚定地追问,既能了解风险,也暗示对方“这是你的责任”。

第二步:提供“替代方案”

拒绝直接借贷,但可以帮忙出主意:

推荐正规贷款渠道,陪同对方咨询银行;

协助制定还款计划,甚至介绍兼职机会;

量力而行支援一小笔无需归还的“心意金”。

“我不是不愿帮,而是换一种更安全的方式帮。”

第三步:设立“情感防火墙”

若对方以亲情施压:“你是不是信不过我?”,可以回应:

“正因为在乎你,才不想让钱毁了我们的关系。”

“如果我随便答应,才是对你不负责。”

真正的亲情,经得起坦诚的碰撞。

四、若已陷入困局,如何自救?

1、保留证据,及时止损

补签借款协议,明确金额、期限、用途、转账方式及时间(哪怕事后补签);

收集转账记录、聊天截图等证明资金流向;

若对方失联,立即联系银行协商还款方案,避免征信恶化。

2、寻求“外部支援”

召集家族中有威望的长辈主持调解;

咨询律师,了解法律追偿途径。

3、重建心理边界

自责、愤怒、委屈都是正常情绪,但不必用别人的错误惩罚自己。可以试着告诉自己:

“我当初的选择出于善意,如今的结果不是我一个人的责任。”

五、写在最后:亲情需要温度,也需要理性

电影《寄生虫》里有句台词:“钱像熨斗,能把一切褶皱烫平。”但现实中的金钱纠纷,往往让亲情千疮百孔。

真正爱你的人,不会把你推向火坑;而值得你珍惜的关系,也绝不会因为一次拒绝就分崩离析。

你可以珍视那份血脉相连的温情,但别忘了,先护住自己的人生。

这并非自私,而是对彼此更长远的负责。

愿我们都能在感性与理性间,找到那份温暖的平衡。

Mar 30, 2025

陪你走过青春的音乐人都有谁?

必须是周杰伦,小学英语作业用favorite造句,我写“My favorite singer is Jay Chou”,结果抄我作业的同学不喜欢,看到这句说我喜欢周杰伦那他就不抄了!于是我一把拿回!早就忘了这位同学是谁了,但这件事一直记着,高中写作文也写过周杰伦,工作后还参与了他的超话破亿项目哈哈。

@智慧爱吃鸡翅

朴树呀,大学失眠的晚上,戴上耳机会单曲循环《清白之年》。

@高婧

台湾的周杰伦、S.H.E、五月天、张韶涵、蔡依林、南拳妈妈……香港的方大同、邓紫棋……新加坡的林俊杰、孙燕姿……马来西亚的梁静茹……内地的许嵩、后弦、汪苏泷、徐良、金莎、胡彦斌……那是我们最青涩的时光,也是华语乐坛最美的年代!

@为你i翘课的那一天

披头士,因为喜欢村上的小说,然后喜欢上披头士,不过最爱的不是《挪威的森林》,是《昨日》。

@风和雪

非汪苏泷莫属。从他的青春到我的青春,兜兜转转这么多年,还是喜欢他的歌。《年轮》和《那个男孩》我至今还时不时单曲循环。

@十辦月亮

超爱任贤齐,去年买了任贤齐演唱会,买完后才知道那场是他生日场,缘分就是这么奇妙。

@小胖妞

罗大佑,很多歌手只能陪我一段时间,过了那段时间就不喜欢了。只有罗大佑一直陪我到现在,年少时听《童年》《光阴的日子》,青春期听《鹿港小镇》《恋曲1990》,成年后还听《爱人同志》《追梦人》。

@多风天气

范晓萱,小时候听她的儿歌,叛逆期听她的摇滚,跟着她的脚步长大,学着她的样子组乐队。虽然她现在已鲜有新作,还在给孩子们听她的儿歌,在KTV唱她的《主人》,告诉自己,无论几岁都要像她一样永葆赤子之心。

@潇

许嵩,从09年高中开始入坑嵩哥的歌,特别佩服他的创作,词曲制作后期全包。记得高中的时候住校,为了能够看着歌词听歌,还特意去校园里的打印店打印歌词,后来暑假在家自己手写歌词本。再后来上了大学有点闲钱买专辑了,更幸运的一次,买专辑随机买到了亲笔签名的专辑。转眼十六七年过去了,嵩哥年近四十,我们第一批粉丝也都三十多岁了,但还好,这一路走来,能有一个自己一直喜爱的歌手陪伴着,青春也算没有太多遗憾了。

@浮生

Bread乐队的《IF》,起初是在家里的收音机电台节目听到的,后来想找怎么也找不到这首歌,2019年6月终于在网易云音乐随机播放听到,截至目前已经听了350遍,每当我焦虑不安的时候听它,内心就会变得平静,后来开心也听它,睡不着也听它,它真的是我的宝藏歌曲,谢谢Bread乐队。

@小陈同学

周杰伦。那会上学条件不太好,看到同学买的正版磁带好生羡慕,屁颠屁颠地借回来,然后把家里的老式磁带用录音机清洗掉,又拿着正版磁带,这边放那边录。最后听着带着杂音的《以父之名》,心里感觉美滋滋的,现在回想起来,发现小时候的快乐真的是无法替代的。

@古月风吟

小刚老师,高中三年,晚自习前的校园广播铃都是他的《冬天的秘密》,所以这首成了我那三年喜怒哀乐的BGM,留在记忆里的印象太深太深。

@无异客

维克多·崔,一首《血液型》足以让我铭记他一辈子。

@波兰来客

小学时就喜欢张杰,初中军训时有一天广播还放了张杰的歌,高中元旦晚会唱了张杰的《这,就是爱》,大学暑假去看了张杰演唱会,大学毕业后一个人坐火车去北京鸟巢看了张杰演唱会。看着喜欢的歌手从电视屏幕里到现场开唱,过往的美好画面也在脑海里像演电影一般闪过,在多年后给年少时的自己圆了一个又一个梦,真好。

@春风吹又生

一直觉得孙燕姿是一个特别美好的存在。学生时代听的歌被她承包。觉得燕姿就像白开水。不甜美不矫情,就是生活的最常态,却也是最真最重要的所在。每次难过、失落听燕姿的歌,都会找到力量感。二十多年了,燕姿还在,真好。

@含笑半步癫

Mar 27, 2025

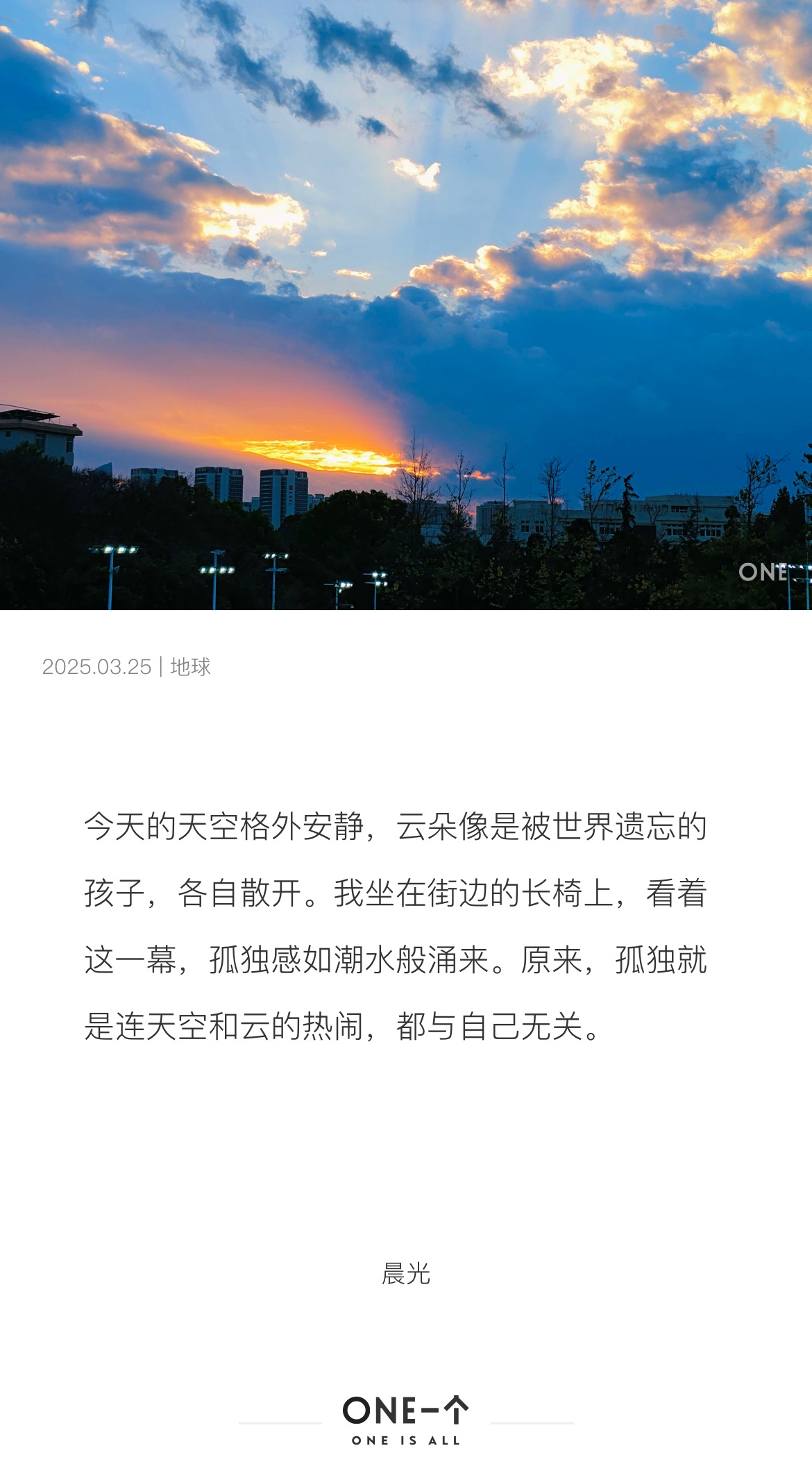

社交媒体会让人更孤独吗?

绕绕圈子吧。这里有两个概念,社交媒体和孤独,其实孤独不是个什么贬义词,甚至是一种大师向的心境,很多成功人士都在谈论孤独,仿佛苦行是必须的,与他人断绝联系的个人状态也是某种达成理想的必经之路。随便逮个类似的大师过来,问问,总能听出什么训教的言辞,但难以效仿。再谈社交媒体,记得我小时候,在九〇年代,连手机也没有,电脑也是单机运行,社交媒体是完全的空白,人与人之间如果想交流,只能线下,你看着我,我看着你,语言是极其短距离的桥,还可以有肢体接触,给交流增加实感。事儿也是尽量当机立断的,因为过后不好联络,情绪也是,如果把情绪比喻成拳头,那就是有来有回,拳拳到肉,酣畅淋漓的。

我上初中那会,大概是九八年,电脑开始接通网络,可以用电话线拨号上网,速度超级慢,我们家有个亲戚是在附近开网吧的,于是我爸和他商量,拉了一根超级长的网线,跨过六楼房顶,下探到我家五楼的窗户,钻个眼,穿进来,插到从省会城市买回来的主机上,就可以高速上网,畅游世界了。我也是那会开始接触社交媒体,玩网络游戏,打一款叫做《魔力宝贝》的网游,用QQ疯狂与陌生人聊天,第一次体会到屏幕里跳动的实时文字所能够带来的几乎无延迟的交流,这背后隐去的自我形象,给了幼小的我充足的安全感,我所打出的文字无惧好坏,也不论是否被接收,只是输出而已,发泄而已。这是远古社交媒体给我的印象,在那个极其非主流的年代里,网络的突然涌现拉近了你我的距离,这是见过最多的一句话,好像确实为很多人解决了内心孤独的隐疾,因为你的情绪不再是一对一的倾诉,可以一对多地发散,可以贴上你的状态,可以发表帖子,可以收获更多的关注和看似善意的一个个温暖的句子。

现如今的社交媒体就五花八门了,不仅仅局限于打字聊天,直播、论坛、配对、倾诉,各种平台都很成熟地想方设法让人和人更近,更没有束缚,更容易得到满足。它们的目的是解决孤独的吗?是让一个宅佬可以不用走出家门便肆意获得友谊、爱情,甚至亲情的吗?我觉得不是,它们的目的就是单纯的盈利而已,附加而捎带的社会责任感是有,也不否认,但人会因此而变得如愿吗?

我是一个特别喜欢聊天的人,喜欢与任何人聊天,当然是用手机,线上是有安全感的,线下其实是很社恐的,会担心在交流内容以外对我的其他评价,用得最多的字是哈哈哈,这种皮笑肉不笑的虚假感为我塑造了极其鲜活的网络性格。我也曾经在平台上发布类似心情的帖子,求助于任何可以救命的稻草,摆脱自身无聊和身体短暂疾病时的苦楚。时间久了,会有一种麻痹感,小窗口下的繁杂射光文字都是来自同一个方向,似乎与我交流的只是某种高级AI,在扮演不同朋友角色时发出的不同反应,可以高效而精准地击中我的软肋,使我在线上贩卖自我矫情时得到缕缕宽慰。破碎感也是随即而来的,当手机从手中撤离,无比的慌乱是社交媒体依赖的后遗症,时不时总想瞅两眼,去刷极快的短视频,去搜索自我敏感的字眼,去拓展和参与,奶头乐的说法是有道理,满足后可以暂且摆脱孤独,好像有一群人在这儿,作为某种背景板,在你身后陪你。

但真实情况是这样的。冰箱里仅剩的两颗鸡蛋昨天已经吃完了。面包还有,吃了一半忘记封口,已经发硬。楼下的大妈一早就开始晨练,往往会喊出恼人的口号。楼上的下水道坏了好几天,总能听到轻微的滴水声,像滴在耳垂上。翻来覆去睡不着才想起洗过的衣服没晾,去操作洗衣机时,发现地上都是水,猫把排水管又扒歪了。上班时间是早上九点,车程很近,十分钟足够了,办公室里敲敲打打,聊着昨天新闻上的热点事件,泡杯咖啡试着回应几句,能看到他们嘴角还有早饭的食渣,眼角没有抹匀的乳霜,新换的眼镜,跷起二郎腿时上下颠荡的脚后跟。有一堵墙,像是在隔绝这些能看到的真实,更愿意低头去看一个个框,点击多次不同的按钮,像往海里扔鱼饵,不停地撒,漫无目的,情绪变得异常廉价,可以出现在任何奇奇怪怪的场景下,也不再是句句都有回应,好像大家都适应了交流的单向性和自我中心的世界观。孤独就像一个下垂而尖尖的凿,人在网络中走得多远,它就会凹陷得多深。

这里的孤独就不再表示大师的心境,常人情感的闭合是内扣的抑郁状态,社交媒体的多渠道探索可以浅尝辄止,线下的肌肤之亲和大自然的拥抱,是万物发展的规律,也是内心平和,享受孤独的绝佳方案,没有之一。

Mar 26, 2025

“仪式感”是生活的解药,还是新型消费陷阱?

要回答这个问题,我想得先弄清楚我们是人还是牛马。如果是人,仪式感当然是生活中必不可少的一部分。如果是牛马,吃草干活就好了,别说仪式感了,一切凑合活着之外的消费,都是陷阱。

我就这个问题问过身边的人,女生大都觉得生活需要仪式感,男生大都觉得仪式感是新型消费主义陷阱。

当然也有例外,有个男生觉得凡事因人而异,弱者觉得生活处处是陷阱,强者觉得仪式感是一种生活的奖赏。夹在强者和弱者之间的普通人,只能把仪式感当作“解药”,解除庸碌生活带来的疲惫感。

就我自己的个人体验来说,千篇一律的日子里如果没有一些不同的闪光的时刻,那真的就是坐牢,只是牢笼大小不同罢了。

多一些仪式感,会让我对活着这件事有着更清醒的体会,不容易变得麻木,回顾过去的时候,也不会浑浑噩噩地觉得自己似乎啥也没干突然就老了。

其实人就是一种喜欢沉浸在期待中的动物,只不过有些女生的期待比较细小,例如一束花,一支口红,一顿犒劳自己的美食,一次漫无目的旅行。

而有些男生的期待比较粗犷,通常是一辆车,一套房,一份引以为傲的事业等等,有些甚至粗犷得一点儿也不具体,只是一个模糊的方向。

作为女生,我无法想象跳过过程,跳过细节,直奔目的地生活。

因为生活中充满不确定性,所以其实所有的目的地,都不一定真的能够通过努力到达。

节俭甚至抠门并不一定能够变得富足。时不时买个东西犒劳自己,也并不意味着就会变穷,通常还可以激励自己更加富有激情地去生活。

当然物以类聚人以群分,有的人去旅行就喜欢做攻略搜索美食然后花费很长的时间拍照修图。有的人压根不旅行,即便出门也是走马观花。有的人喜欢吃甜豆腐脑,有的人喜欢咸粽子,有的人喜欢两掺。

每个人都被自己生存的环境所影响,重要的似乎不是谁对谁错,重要的应该是选择和观念一致的人在一起生活。

认为生活需要仪式感的人,和观点一致的人结婚就会变得幸福。认为生活中太多消费主义陷阱的人,和持同样观点的人结合,也会过得很快乐。

最怕观念完全不同的人在一起,那就真的是牛马与人结婚,最后不是人疯了,就是牛马死了。

你认为生活需要“仪式感”吗?

Mar 25, 2025

为什么综艺上能见到很多奇葩?

综艺制作团队:博取节目流量,是你死我亡的生存战

综艺的衰落是不可能逆的。

早在2016年前后,综艺招商这件事还很轻松。我们有了一个好的创意,就会熬几个大夜做成PPT,盘上一批有流量,扛招商的艺人,让负责商务的同事们去兜售。那会儿,一个PPT招到上亿的商务,也不是不可能的事。

2019年后,复杂的外部因素和短视频的冲击,综艺的招商已经很艰难。各路负责商务投放的金主们也变得很鸡贼,评估完综艺的项目,还要看你的制作团队,以及播出两到三集的数据,再决定投不投钱。以至于,很多的项目从立项到播出,都是裸奔的。

这就意味着,综艺团队为了博取节目的流量,已经进入了一个你死我亡的状态。

素人综艺其实早五六年就开始了,只不过那会的娱乐圈还是一个新人井喷,idol辈出的气象,素人的可看度多少有些乏味。不像现在,内娱一潭死水,急需要新面孔,新话术,新方式来刺激大众的眼球。

素人上节目的优点,是非常显而易见的。他们没有被规训过,也没有艺人的包袱,在节目里的表达天然又直接,会发生很多综艺编剧写都写不出来的高光时段。所以近两年,素人类真人秀,频频出街,屠杀式占据热搜榜,也代表了受众的态度,要新鲜的,要自己有共鸣,能吐槽个一两句的。

行业外的朋友,经常会问我一个问题:综艺有剧本吗?综艺当然是有剧本的。但是它的剧本跟影视行业的完全不同,尤其是真人秀的剧本,它更像是一个小说的大纲,一期节目大概就寥寥三四页,在哪里录制,主题是什么,准备哪些道具。

一档真人秀好不好看,最多的时间,最大的功夫,都花在了选人上。最早之前,是节目组的导演带着实习生在网上搜罗。后来有点钱了,也会让casting团队参与选拔。但总归是有些隔靴搔痒,真正选到合适素人嘉宾,是要靠运气的。

现在不同了,节目组也进化了。在筹备阶段的时候,会花钱找心理学、人类学的大佬来咨询协助。研究好时代的议题,社会的热点,大众的特点,再针对性寻找嘉宾,根据他们的性格,给予一些条件刺激,看嘉宾的反应。

比如说之前那档十分火爆的离婚综艺,如果你仔细看完它的四季,你会发现节目组在挑嘉宾的手法上,越来越纯熟,越来越爱挑非正常状态的素人。

至于说,素人被送到大众面前,受到那种如雪山崩塌式的谩骂。我心疼当事人的遭遇,但我无法去评价他们的对错。真人秀毕竟只是一个节目,节目组会有选择地截取自己想要的素材,节目上的人物并不是真实的人物。他们可能比观众想的要善良,也可能更加地恶劣。

我接触过很多想上综艺的素人,他们想上综艺,渴望曝光,都有各自幽暗的原因,是无法坦坦荡荡告诉别人的。用隐私,用人设,或者用挨骂换流量,归根到底也只是一场交易,一个选择而已。

Mar 24, 2025

身边有人说话总要压人一头怎么办?

看到这个问题,认真在脑海里搜索了一阵子,没想到谁符合这个标准。可说话被压制,又是切切实实存在过的感受。

就是说我遇到过说话被压制的情况,但没有遇到过说话“总要”压人一头的人。

我想大多数人跟我一样,身边来来去去的人,逞强有时,认怂有时。不会只体现出一种面貌。

比如话题到了某人的专业区,他自认为更有权威,因此不接受任何形式的质疑和挑战。这时候他的盛气凌人出于自负。

或者话题到了某人的敏感区,他做出激烈的反应去掩盖令自己尴尬的事实,任何人的迟疑和打断都会让他不安,于是越说越多,越说越有攻击性。这时候的强势出于焦虑。

再比如氛围烘托——新上任的领导在公众场合被不止一个下属质疑能力,他就只好采取毋庸置疑的上位者气势压下众人的质疑。这时候的霸道出于自我保护。

这世界不存在通才,学识再渊博,头脑拥有再多智慧,把人生活得再通透,当领导当得再有心得,总有一些领域是个人短板,总有一些时候需要谦虚低头,去倾听。

因此无论什么场景下,说话都要压人一头,想展现的恐怕不是道理或知识,而是个人妄念中绝对的权威。

无法忍受失去话语权,应该是控制欲、胜负欲、权力欲都很强,并且对失控充满恐惧的人。

通常我们会认为内心恐惧的人大都活得战战兢兢。这是刻板印象。

内心充满恐惧的人,还有一种表现方式:好斗,好胜,好掌控。哪怕只是交谈,只是语言,也不能逃出自己划定的范围,不能和自己理解的世界有丝毫偏差。这种心态的本质是掩盖恐惧——对失控可能带来的后果的恐惧。

这样的人,实际上是脆弱的。

这是我的看法。

该如何对待他们?

认怂!

认怂不是怕,是如果对方打定主意掌握话语权,并表现出压制他人的意图,那么硬碰硬绝对是最下策的选择。

理智的讨论,只在两人轮流掌握话语权的情况下才会发生。前面已经讲过,说话“总要”压人一头的人,绝不会交出话语权。这种情况下,若两不相让,到最后一定是情绪的交锋,而非理智的讨论。任何形式和内容的交谈,一旦走到情绪对立,两败俱伤是必然结局。

不如退一步,认可他,让他赢。

我也有说话压人一头的时候。从说话变成吵架,就是因为在我情绪最激烈的时候,总有人往上浇油。吵架过后,不只我心里不舒服,对方也不见得好受。

也曾被让过。对方诚挚地眼神看过来,对,你说得对。其余大多数时候只是沉默地听。我脑子里杂音越来越少,声音随之平和,想要争辩的事变得越来越无味。话题结束后,会陷入自责:一开始干嘛咄咄逼人?

明明赢了,体验的却是输家的感受。

这算是被温柔对待的。也有残忍的方式。

对面的人带着一副“你说什么都对,你说什么都好的”敷衍的神情频频点头,或带着明显不屑的“跟你有什么好说”的神情,不作出任何有效回应。会让我顿时陷入一种进退两难的尴尬境地,只好草草结束话题。

虽然只是我的个人经验。但我想普通人的情感走势大抵类似。至于选择温柔还是残忍的方式对待这样的人……It's up to you。