伤心之日

普伊格的小说《伤心探戈》围绕胡安·卡洛斯·埃切帕尔(Juan Carlos Etchepare)展开,这个异常俊美的男人,在他的家乡巴列霍斯(Vallejos)轻而易举地赢得了数名女子的芳心,包括一个金发女子内妮(Nené)和一个黑发女子梅布尔(Mabel)。但是,胡安·卡洛斯患有肺病。小说开头,年仅29岁的主人公在1947年4月18日死去,当年与他青梅竹马的内妮则在忏悔。通过写给胡安·卡洛斯母亲的悼念信,我们得知,内妮虽已为人妇,但一直对胡安·卡洛斯念念不忘。故事随着时间的流逝继续发展,一段一段地讲述胡安·卡洛斯在疗养院治疗期间与内妮(她在一家廉价商店当包装工)、梅布尔(一个教师)、埃尔莎(Elsa,一个寡妇)、他的妈妈和占有欲极强的妹妹塞丽娜(Celina)之间的关系,以及他与印第安人潘乔(Pancho)的友谊,后者是一个曾做过砖瓦匠的警察,在令女仆怀孕之后又引诱了梅布尔。

在以意识流的方式表现人物思想方面,《阿飞正传》与《伤心探戈》一样,都是颇具实验性而又细致入微的。胡安·卡洛斯就是张国荣饰演的旭仔的原型,内妮和梅布尔的影子分别体现在苏丽珍和露露身上。尽管在普伊格的小说中,由砖瓦匠改做警察的潘乔是个更加浮夸的人物,他在《阿飞正传》中化身为刘德华和张学友饰演的人物——二者都更加低调,而非小说中所描绘的那个“女性杀手”。最后,胡安·卡洛斯的妈妈和妹妹塞丽娜被合并为潘迪华饰演的继母,她的话透露出一种介于母性关怀和恶毒占有欲之间的人格分裂(“我不会讲给你听的,因为不值得”),此外,这个人物与一个小白脸的关系,有点类似于寡妇埃尔莎与胡安·卡洛斯的关系。影片亦捕捉到了某些对巴列霍斯日常生活的描述(尽管在细节上略有不同):夜晚街头的漫步、人行道、有轨电车、酒吧和卧室。但真正让影片与这部小说联系在一起的,还是张国荣饰演的角色。在一封信中,内妮提及她的孩子不断纠缠她的问题:

“妈妈,在这个世界上,你最爱的是什么?”我立刻想到一件事,但我当然不能说出来,那就是胡安·卡洛斯的脸。因为在我这一生中,还从没看到有什么东西像他的脸那么可爱,愿他安息![18]

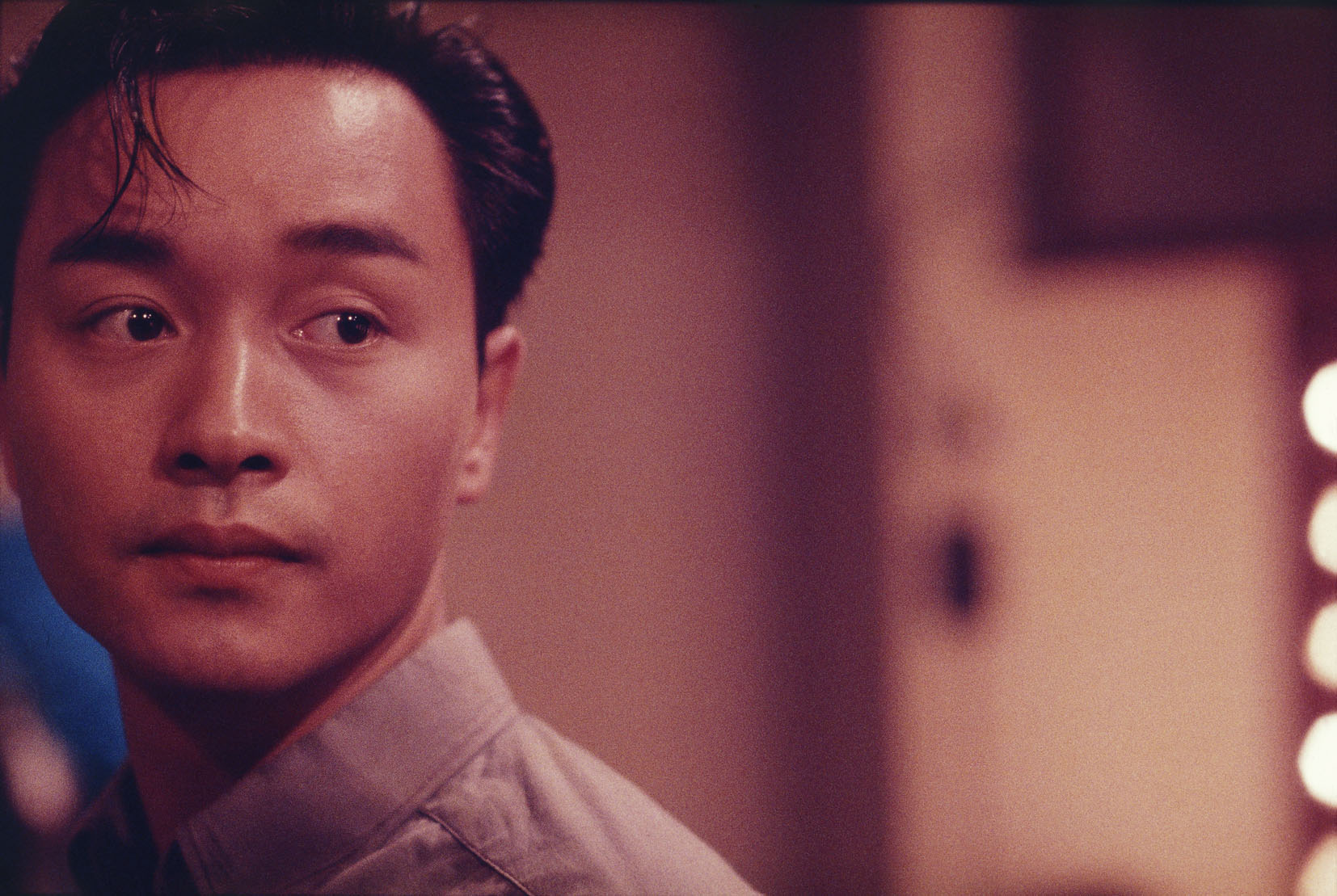

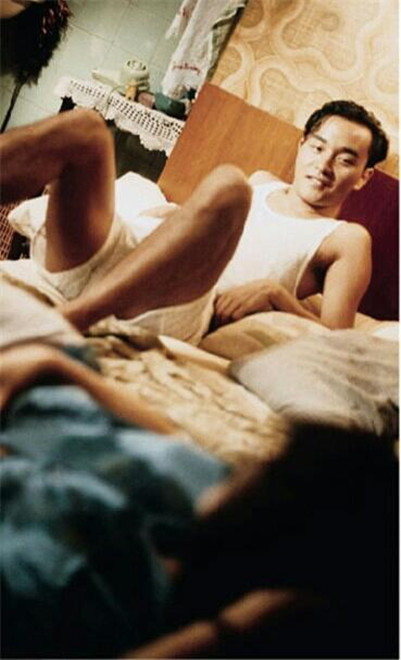

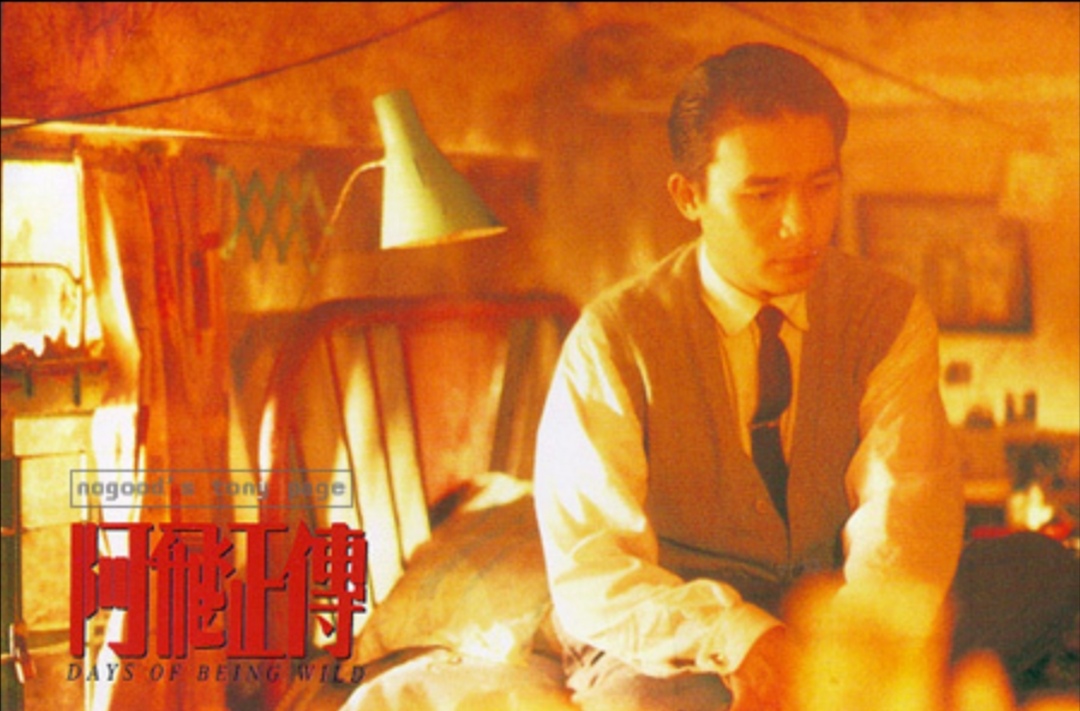

王家卫不仅在很多场景中以特写或中特写呈现张国荣的脸,而且有一两场戏,张国荣/旭仔在梳理油光铮亮的头发时,还要对着镜子凝视自己漂亮的面庞,让人联想起普伊格在其第一部小说《丽塔·海华斯的背叛》(Betrayed by Rita Hayworth)中描写过的一个年轻人:“在巴列霍斯,他的头发比任何人都长,他会花一个小时在镜子前面梳理每一绺卷发。”[19]张国荣/旭仔的头发或许更直、更短,但他的自恋却与普伊格的描述如出一辙。

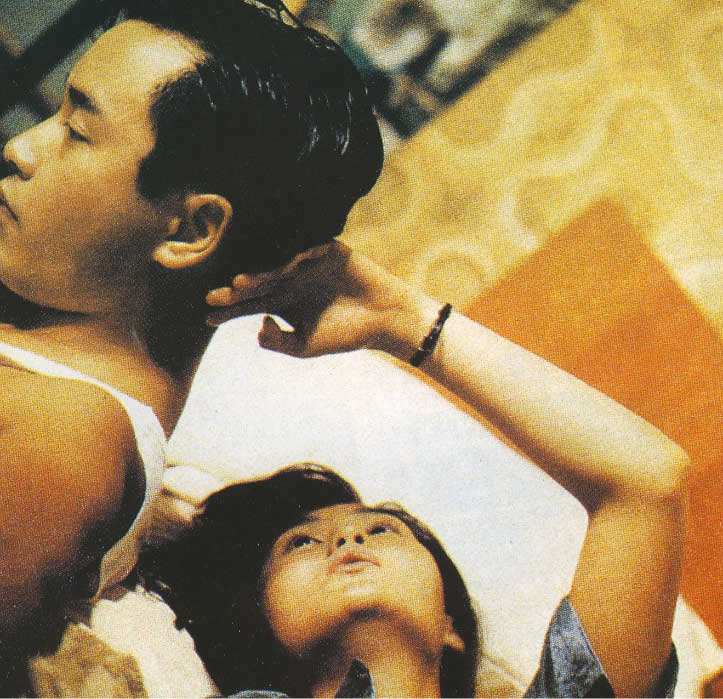

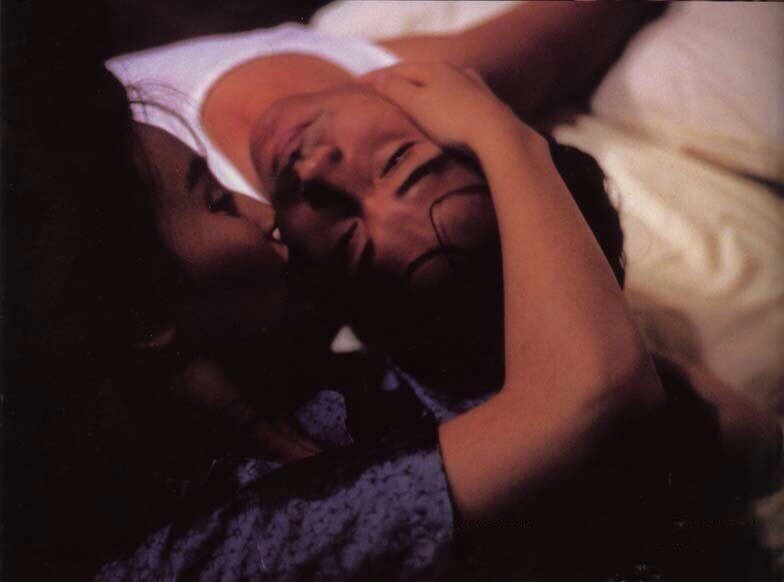

《阿飞正传》实在是张国荣的一场表演秀,他在片中宣泄般地展示着自己俊秀的面孔。事实上,这也是他主演的最令人难忘的一部影片。旭仔和露露首次肌肤之亲之后发生在卧室里的一场戏,充分强调了旭仔对自己美貌的意识。露露问道:“我们还会不会再见面?”然后给他留下自己的电话号码。看到旭仔对此无动于衷,露露佯怒,威胁要用硫酸泼他的脸。“别跟我讲这样的话!”旭仔答道,几乎要对她动粗。旭仔俊秀的面孔,犹如磁铁一般吸引女性向他靠近。内妮说胡安·卡洛斯“能让女人神魂颠倒,因为他长得漂亮”[20]。然而,和胡安·卡洛斯一样,旭仔也爱着自己。纳喀索斯(Narcissus)令女性魂不守舍,而他自己却身患重病——自恋便是病态自我的一种体现。“他终其一生都在追求女人。我想不明白的是,她们为什么不怕被传染。”[21]梅布尔驳斥道,她指的是胡安·卡洛斯的结核病。王家卫尽管并未将旭仔描绘成病人,但在那些香港场景中,旭仔的表现——永远躺在床上——几乎与肺病患者别无二致。胡安·卡洛斯真的身患致命病症,旭仔的病则是心理上的,并通过“自恋的自我”(narcissistic ego)表现出来。

德勒兹写道,这个自恋的自我“不仅与一种本质的创伤不可分割,而且与无处不在的伪装和移置不可分割,构成了自我的变异。这个自我是其他面具的面具,是隐藏在其他伪装之下的伪装”[22]。换言之,旭仔的自恋表现为遭受创伤的自我,它是一副面具,其下掩盖着另一副断裂的面具,其本质“不过是时间的纯粹和虚空的形式,与其内容相分离”[23]。旭仔遭受着由弗洛伊德式的俄狄浦斯情结(与生母取得联系的愿望)引发的身份危机之苦,在某种意义上,它正源自这种“时间的纯粹和虚空的形式”。德勒兹解释道:“时间的虚空和混乱,连同其严密的形式和凝滞的秩序、压倒式的一体性,及不可逆的序列,正是死亡本能。”[24]旭仔断裂的自我极好地体现于他不断讲述的那则无足鸟的寓言,它只能不停在风中飞,直到死去——事实却是,这只鸟飞不到任何地方,它一开头就已经死了。鉴于张国荣在2003年愚人节自杀,旭仔这个人物不断展示其自恋般的热情,便显得格外辛酸——如果我们认为这个角色就是张国荣的一副充满自恋的面具,那么,悖谬的是,它展示了张国荣混乱的自我,而非将其隐藏起来。

这就是王家卫作为擅长指导演员的导演(a director of actors)所使用的技巧,它令《阿飞正传》可以凭自身情感的动力自行发展,尽管他借用了《伤心探戈》的人物和情境。王家卫可能还借用了其他文学资源,最明显的当属日本作家村上春树,他的小说《挪威的森林》(Norwegian Wood)讲述了男主人公回忆青年时代与一个女子的恋情,这个女子有点类似张曼玉饰演的苏丽珍,她多愁善感,以致精神崩溃。小说的主人公搜寻自己的记忆,担心忘掉最重要的事情:“尽管这教人感到悲哀,但却是千真万确。最初只要五秒钟我便能想起来的,渐渐地变成十秒、三十秒,然后是一分钟。”[25]这句话,以及关于记忆和遗忘的幻想,都不由让人想起旭仔——他无法忘记他想忘记的,亦即他与苏丽珍之间的恋情,以及深深镌刻在他心中的“一分钟的朋友”。

王家卫根据演员的情感驱力重新诠释了《伤心探戈》。用一个比喻的说法就是,张国荣/旭仔和苏丽珍、露露跳了一支“伤心探戈”,就像胡安·卡洛斯与内妮、梅布尔共舞一样。这些女性总是被旭仔/胡安·卡洛斯吸引,但普伊格所设定的社会语境,将主人公放置在“一个爱说闲话的、令人作呕的恶毒的小城”,而王家卫的人物则形同行尸走肉,梦游般地穿梭于热带的都市景观,陷入由不忠的爱人带来的痛苦(就这一点而言,拉丁爵士乐《背叛》就是对这些女性的贴切颂歌)。苏丽珍和露露在追求爱情的过程中采用了近似巫术的方式,因为旭仔一开始就已经“死去”(活力四射的露露一度让他振作,但这不过是表面现象,因为他对露露根本没有兴趣)。一旦被抛弃,她们与旭仔的恋情就变成了精神恋爱。与胡安·卡洛斯一样,旭仔已经进入“崇高的领域”,但是胡安·卡洛斯或许可以安息,并且在那些深爱他的女人心中找到自己的位置,旭仔则得不到这样长眠的机会:“我不知道此生究竟爱过多少女人,直到临死之前都不知道自己最喜欢的是谁。”(此处插入的画外音乐《背叛》便成了一种反讽的个人哀叹。)

张国荣/旭仔与张学友、刘德华之间的关系,折射了胡安·卡洛斯与潘乔的友情,但是王家卫对这些关系进行了调整:刘德华和张学友的角色更能唤起观众的共鸣。张学友的表演源自内心深处,是纯粹情感性的,他的脸上铭刻着得不到爱情的痛苦和愁容。在影片结束后,张学友精彩的表演仍然久久留在观众心间。与刘德华相比,张学友的表演风格显然属于方法派。王家卫指导刘德华以布列松式的风格表演,他脸上没有任何表情,让情感在内心汇聚,而非让其爆发。刘德华的表演是私密的、内向的,而这正是影片总体基调的特征。

至于女演员,张曼玉和刘嘉玲完美地捕捉到了女人着迷于旭仔的自恋时的动人特质。张曼玉的表演更加细腻,由于她后来出演了《花样年华》中的同一角色,她的表演便更易让人回味。甚至所饰人物更浮夸的刘嘉玲也奉献了克制的表演,提示了一种人物的深度,而这一点尚未被其他导演发掘[区丁平是个例外,在他执导的《说谎的女人》(1989)中,刘嘉玲出色地饰演了一个情妇,其表演既浮夸又有深度]。或许除了张国荣/旭仔对童年创伤的执迷和死亡冲动(以后见之明观之,这一点更符合张国荣的心理状态),演员的表演都被纳入影片表现内心情感的总体基调之中,表明他们饰演的角色其实是王家卫的自我创造,而他们的性格正反映了王家卫羞怯的本性。

王家卫越来越善于拿捏普伊格小说结构中那些看上去不相关的元素之间的微妙关联。他做到这一点是通过对下述两点的结合,即独白式对话,以及允许人物在没有情节结构主线的情况下拥有自己的情感空间:

由于很少有人会注意故事讲述的方法,我想改变一下关于影片结构的观念,让观众猜不到接下来会发生什么。我觉得这种意外非常重要。[26]

当时还是一名年轻导演的王家卫,已有能力完成这样一部完全由人物而不是故事塑造的影片,并且在大牌明星的通力合作(标志着导演有能力对创作施加自己的影响)下,《阿飞正传》成为一部成就非凡的影片。影片的素材或许是薄弱的,但王家卫却依照其文化和美学的范式,拍出了这部出色的影片。普伊格以一种出人意料的反向作用影响着王家卫,因为他的小说是其热爱电影的产物,他的小说有很多地方指涉经典好莱坞电影,他构建人物对话的那种杂乱的、省略的方式,与其说是意识流,不如说更像电影跳切那种不连贯的节奏。

虽然王家卫是《阿飞正传》当仁不让的作者,但合作者的创造性投入亦不可忽略。与《旺角卡门》一样,张叔平作为美术设计发挥了关键性的作用。张叔平一丝不苟的设计凸显了1960年代的风貌(包括中国香港和菲律宾的场景),让这个年代如现实(或者接近王家卫或张叔平对这个年代的回忆)一般呈现在观众眼前。影片的美术设计与这部缺乏明晰情节线索的影片高度契合。这一次张叔平并未参与剪辑,这项荣誉被交给谭家明——王家卫以编剧身份加入电影界时的导师。据谭家明所说,最初张叔平剪了几场戏,但王家卫并不满意,并请谭家明来看一看。谭家明回忆道:“张叔平的剪辑对素材施加了某种风格或某些影响,但影片不会自然而然地从素材中生发出来。”[27]于是,谭家明继续剪辑该片,但他的贡献远不止于此:是他从影片的混乱无序中理出一条清晰的线索。[28]

谭家明说:“王家卫通常不喜欢预先将他的剧本分解成详细的镜头,不像阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)或布列松那样依此拍摄。他在拍摄现场可能没有预定的设计或场面调度。他喜欢即兴创作。”[29]这种工作风格特别适合杜可风,他正是由谭家明介绍给王家卫的。[30]《阿飞正传》是王家卫与杜可风的首度合作,但据谭家明的说法,王家卫最初对杜可风的方法非常恼火,并向谭家明抱怨道:“我控制不了他。”而谭家明答道,杜可风的摄影无懈可击。[31]在《阿飞正传》之后,王家卫再度邀请杜可风参与合作,两人步调一致,形成了延续下去的良好合作关系。

杜可风按照王家卫无剧本创作的方式,每场戏都会从不同的角度拍摄多次,累积了数万英尺的胶片素材。谭家明要做的,就是对其分类整理。在谭家明看来,他对影片的贡献在于开场和结尾的那些镜头。在没有拍摄台本,甚至没有完整剧本(谭家明仅靠一个故事大纲剪辑)的情况下,他要选出开场戏(摄影机跟拍旭仔走进体育场小卖部,与苏丽珍邂逅)的镜头:

旭仔是个粗鲁的人,精力充沛、活力十足。追求女孩子的时候,他会非常直接,单刀直入。因此,正如观众所看到的那样,从一开头就没有拐弯抹角。也就是说,我帮助他组织影片的结构,分解这些镜头。[32]

至于影片最后那个未经剪辑的长镜头,即梁朝伟坐在阁楼的床边修剪指甲,然后起身穿上外套,从桌子上拿起一沓钞票放进上衣内侧口袋,还把一副扑克塞进马甲的口袋,将手帕叠起来,最后梳头,关灯离开。谭家明说,这场戏最初的作用类似于预告片,表明梁朝伟将是担纲下集的明星。现在看来,这场戏已成为影片不可或缺的一部分,而这正是谭家明的主意。他解释道:

从结构的角度说,它改变了影片。这场戏与此前发生的内容均不相关,似乎所有的人物都是在为梁朝伟的出场做准备。他们的作用类似于序幕。这真是一个大胆的尝试,我必须说,我对这个创意非常满意。我为整个段落同步配上了沙维尔·库加的音乐,[33]效果完美。他(王家卫)喜欢这样,未提出任何异议。[34]

梁朝伟的出场或许并非影片意义的最终“显现”(epiphany),但它契合了影片的内在情绪和“阿飞症候”——一种沉溺于自我的症候。孤独的个体、迷人的魅力(有着铮亮的头发和俊秀的面孔),都让人想起普伊格小说中那些(通常在女人心中)作为飘忽不定的记忆的年轻俊男;或者他可能是旭仔在一部失落的博尔赫斯侦探推理小说中的二重身。无论如何,梁朝伟在《阿飞正传》中的存在是光彩夺目的,犹如一个散发出近乎神秘的光芒的灯塔。梁朝伟本人也认为这是他最出色的表演,很多人都同意这个观点。

梁朝伟在银幕上总共出现了三分钟,他尽其所能,让自己的表演伟大。他用自己的面部和身体表演:坐下,起身,把东西装进口袋,梳头,弹一下烟灰,离去。但是,我要说的是,这个场景的伟大之处或许源自这个人物所制造的潜能,这种潜能永远不会实现,而我们今天所拥有的、所看到的,必将被永远珍视下去。《阿飞正传》的下集是世界上失落的伟大影片之一,此中有着被永远铭刻在这最后一场戏的伤心。

[18] Manuel Puig, Heartbreak Tango, trans. Suzanne Jill Levine, London: Arena, 1987, p. 205.

[19] Manuel Puig, Betrayed by Rita Hayworth, trans. Suzanne Jill Levine, London: Arena, 1987, p. 65.

[20] Manuel Puig, Heartbreak Tango, trans. Suzanne Jill Levine, London: Arena, 1987, Heartbreak Tango, p. 183.

[21] Ibid.

[22] Gilles Deleuze, Difference and Repetition, trans. Paul Patton, London and New York: Continuum, 1994, p. 110.

[23] Ibid.

[24] Ibid., p. 111.

[25] Haruki Murakami, Norwegian Wood, trans. Jay Rubin, London: Vintage, 2000, p. 4.

[26] Jimmy Ngai,‘A Dialogue with Wong Kar-wai’, in Jean-Marc Lalanne, David Martinez, Ackbar Abbas and Jimmy Ngai, Wong Kar-wai, Paris: Dis Voir, 1997, p. 101.

[27] 与谭家明的访谈,2003年3月27日,香港。

[28] 尽管另一位剪辑师奚杰伟也有署名,但显然谭家明级别更高,是他负起了从剪辑台上建构影片的艺术责任。

[29] 与谭家明的访谈,2003年3月27日,香港。

[30] 杜可风曾在谭家明执导的两部影片中担任摄影师,即《雪在烧》(1988)和《杀手蝴蝶梦》(1989)。

[31] 与谭家明的访谈,2003年3月27日,香港。

[32] 同上。

[33] 此处的音乐由大型管弦乐队演奏,是以库加的风格演奏的埃内斯托·莱库奥纳(Ernesto Lecuona)的《丛林鼓乐》。

[34] 与谭家明的访谈,2003年3月27日,香港。