翅膀上的叛逆

在黑帮片与爱情片的类型混杂上,《阿飞正传》与《旺角卡门》一脉相承,该片可视作王家卫的三部曲之一,这三部曲讲述的是年轻人如何误入歧途,他们在人际关系上的困惑,以及其他方面的痛苦经历。这些都在《旺角卡门》中初现端倪(详见本书第一章)。《阿飞正传》原本打算拍成两集,下集可能会沿着影片结尾处出现的梁朝伟的角色向前发展。[1]本拟拍成两集的计划,及其在类型观念上与《旺角卡门》的联系,清楚地证明了王家卫自其职业生涯的开端,便对拍摄续集的做法情有独钟。这种可追溯至默片时代的创作实践根植于文学,反映了王家卫遵循真正的、可靠的故事讲述方法。

《阿飞正传》的续集自然没有拍成。取而代之的则是由《旺角卡门》转移过来的人物:阿华、阿娥和乌蝇就是旭仔(张国荣饰)、苏丽珍(张曼玉饰)、旭仔的朋友(张学友饰)的前身。阿华、阿娥和乌蝇回到过去,结果证明他们从未与当下产生关联。[2]上下集的线索并无关联,我们在影片结尾只发现一些自主的细节(autonomous shreds),但它们并非支离破碎,而是紧凑绵密。

《阿飞正传》的叙事明显是要超越它的框架,但结尾处的时间连续性,似乎是在延缓另一个尚未发生的故事,它传递了一种时间永恒无形的感觉,以及吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)在《差异与重复》(Difference and Repetition)中论述的对尼采式“永恒复归”(eternal return)的期待。[3]《阿飞正传》的故事超越了时间,看上去已经结束,但并未真的终了。相较之下,《旺角卡门》的结尾非常清晰,两个主要人物均死于非命,这个明白无误的结局正与“英雄片”类型中英雄必死的成规相契合。

在构成《阿飞正传》的诸多类型元素中,黑帮片的元素与《旺角卡门》中的“英雄片”元素略有不同。影片的背景设置在1960年代,彼时,我们今天所说的“英雄片”(包括当代的背景、持枪的黑帮分子,以及舞蹈般的暴力场面)尚不那么流行。倒不如说,在当时,黑帮片的变奏就是在粤语电影界大受欢迎的“阿飞片”,这类影片大多效仿好莱坞的青少年犯罪题材影片。詹姆斯·迪恩(James Dean)在尼古拉斯·雷(Nicholas Ray)执导的《无因的反叛》(Rebel Without a Cause,1955)中饰演主角而大获成功,对这类影片产生了深远影响。

在1950年代的“阿飞片”中,主人公模仿詹姆斯·迪恩的发型和做派,但他们并非都想成为英雄,就像性格演员麦基[4]所饰演的典型形象所代表的那样。“阿飞”在粤语中指的是小流氓或小混混,麦基正是“阿飞”反社会特征的人格化身。“飞”隐喻年轻人在羽翼丰满后展翅逃离父母的控制,而一旦飞走,便往往走向堕落,其行为为社会所不容。“阿飞”这个词有时代色彩,大致上通用于1950年代和1960年代。

|  |

最令人难忘的粤语“阿飞片”,例如龙刚的《飞女正传》、楚原的《冷暖青春》、陈云的《飞男飞女》(《阿飞正传》的监制邓光荣在该片中饰演主角之一),均出现于1969年,当时粤语片正在衰退,而这个类型也与粤语片一样,正在沦为明日黄花。这些影片起用一批奉献了精彩演出的年轻明星,追溯年轻人因父母的失败或社会问题而造成的异化,以此充分回应他们的心理和精神需求。因此,它们都支持这样的观点,即有凝聚力的家庭是社会的根基,法律和社会制度都是至关重要的。年轻人必须遵守法律和社会制度,否则将会遭到永久的边缘化,即便他们的乖张行为可以为电影观众提供娱乐的素材。社会教化是粤语片的特征之一,这最终使其落伍,被年轻人抛弃。当粤语片在1970年代初消失之际,“阿飞片”及这个术语也成为历史。到了1980年代和1990年代,它再次以“古惑仔片”的形式出现,《旺角卡门》即由此转世而来。

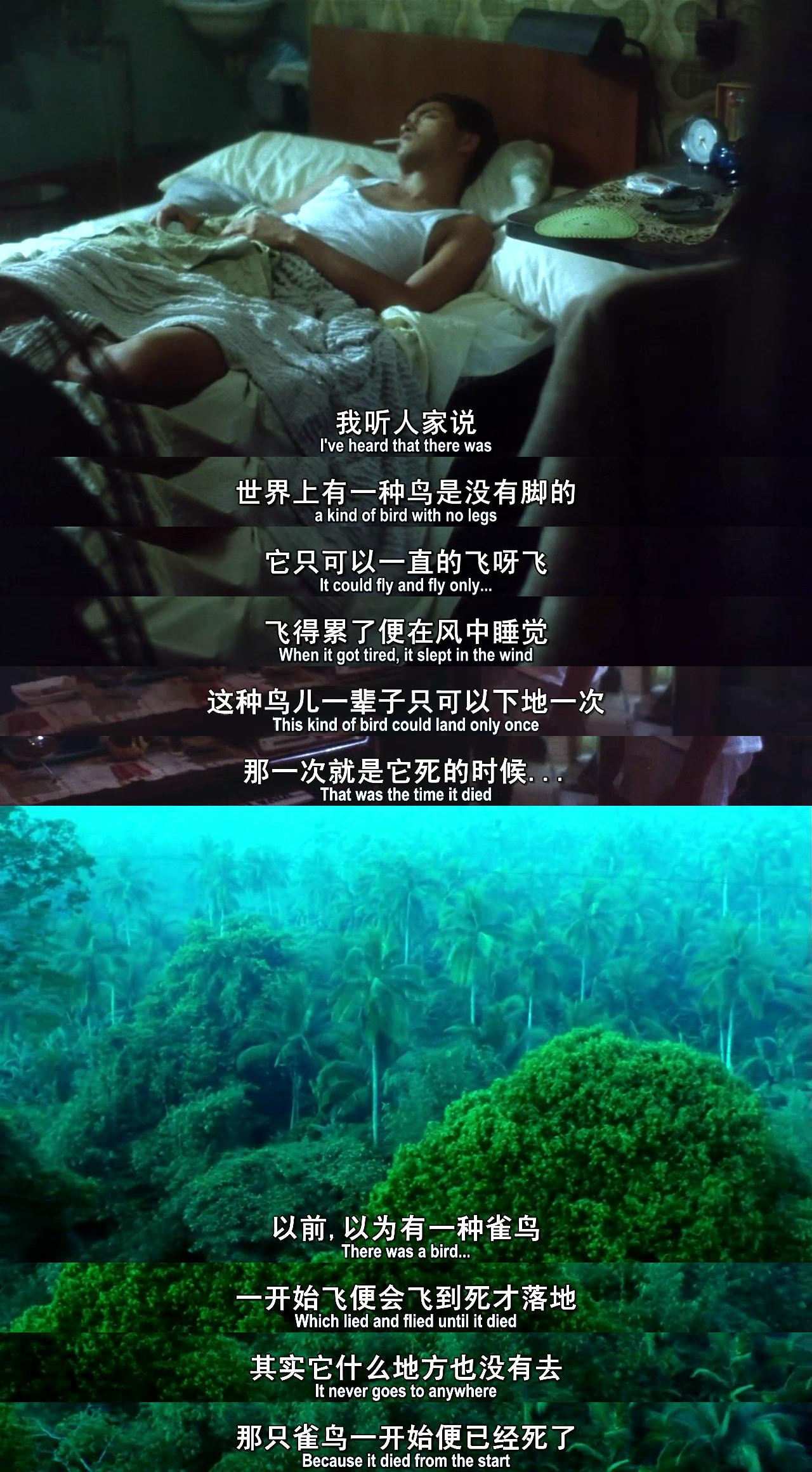

《阿飞正传》相当自觉地暗示了“阿飞片”类型:首先,该片的中文名恰与《无因的反叛》在香港公映时的中文译名一样。其次,在影片开头,旭仔在一段独白中以隐喻的方式指涉了阿飞:“我听人讲过,这个世界有种鸟是没有脚的,它只能一直飞啊飞,飞到累的时候就在风里睡觉。这种鸟一生只可以落地一次,那就是它死的时候。”鸟和飞行的比喻已然在“阿飞”的标签上得到暗示,旭仔显然对此颇为受用,阿飞的故事就是他的故事。无足鸟的寓言不禁让人想起豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)的短篇小说里的某些表述,它几乎就是最适合旭仔本人的一段墓志铭。[5]另一方面,“阿飞”的绰号就是那个时代的象征,恰如旭仔在上述那段喃喃自语的独白之后所跳的恰恰舞[和着《玛利亚·艾琳娜》(‘Maria Elena’)的曲调]。

王家卫拍摄阿飞故事的首要动机是与影片相关联的时代和社会因素,而非这一类型本身。尽管《阿飞正传》似乎并未引用那个时代的任何影片,但它的确唤起了年轻人“无因的反叛”的焦虑,在这个意义上说,该片更多的是在向《无因的反叛》而非香港的“阿飞片”致敬。观众无须借助想象的跳跃便可察觉,张国荣饰演的旭仔与詹姆斯·迪恩何其相似,张学友的角色让人想起萨尔·米涅奥[6],而张曼玉和刘嘉玲合在一起则是娜塔莉·伍德[7]所饰演的人物。在连故事大纲都没有的情况下,王家卫仅凭片名“阿飞正传”的回响,就把拍摄影片的想法丢给了他的一众明星。王家卫说:“当我提到‘阿飞正传’,每个人心中都会出现一个场景。”[8]“一提到詹姆斯·迪恩,立刻就能把你送回1950年代和1960年代。”[9]说到底,与其说《阿飞正传》是一部“阿飞片”,不如说它是在向那个“阿飞”大行其道,并在香港留下自身印记的时代和总体氛围致敬。

对于1963年迁居香港的王家卫而言,1960年代的香港特别“让人难忘,甚至阳光也似乎更灿烂”[10]。王家卫拍摄该片的灵感,便是他对1960年代的“特殊感情”。[11]王家卫煞费苦心,花了两年时间,并且花费巨额资金(2000万港币,这在当时是个惊人的数字)重塑那个年代。投入如此巨大的资源,难怪《阿飞正传》具有了一种神秘的力量,能立刻将我们送回1960年代及其社会规范之中。的确,在影片中,1960年代是一段纯粹的时光,聊举一例:一个清洁女工温柔地擦拭挂在旭仔公寓门廊上的挂钟,仿佛是在抚摸它,对流逝的时时时刻刻无比珍视。

王家卫对1960年代的记忆深深镌刻在他的脑海中。对他的批评者而言,这似乎不过是把这段记忆转化为胶片上的影像,徒费时间和金钱而已。[12]然而,《阿飞正传》远非对1960年代的印象或记忆所能涵盖。王家卫将时间转译为渴求。这个故事(在它可被当成独立故事的范围内)讲述的是对爱的渴求。片中有旭仔对母亲俄狄浦斯式的渴求,苏丽珍对旭仔爱的渴求,露露(刘嘉玲饰)对旭仔爱的渴求,歪仔(张学友饰)对露露(或咪咪,她在歪仔面前以“咪咪”自称)爱的渴求,警员(刘德华饰)对苏丽珍爱的渴求——所有这些渴求都得不到回报。

一旦生活中缺乏其他念想,单相思便会成为一种执迷。王家卫将爱情描绘成一种病症,“其破坏性效果可能持续很长一段时间”[13],他如此描述道。表现那些如无锚之船一般在生活中漂流的年轻人,正是影片的主题。但是,就连上了年纪的阿姨(潘迪华饰),即旭仔的养母,也在寻找爱情。渴求本身便引发了某种影片所要表现的生存状态,它被呈现为梦境般的倦怠,或是令主人公筋疲力尽的热带的感觉——炽热,令人大汗淋漓。在片中,这种热带的麻木状态几乎无所不在,开场与片名同时出现的菲律宾的椰林和棕榈林的镜头,正传达了这种感觉。这片浸透在鲜绿色基调中的热带雨林随风摆动,与之相伴的则是使人着迷的夏威夷吉他曲《永驻我心》(‘Always in My Heart’),该曲因巴西的印第安二人组合“红番吉他”(Los Indios Tabajaras)的演奏而为人熟知。

因此,《阿飞正传》实际上是王家卫首部表现人物情绪的影片,人物压倒了故事。这种情绪让人物漂流在忧郁之海,沉浸在精神倦怠之中。影片的大部分内容发生在夜晚,场景之一便是空荡荡的楼梯、门廊,以及被街灯投下清晰阴影的小巷。在一个安东尼奥尼式的场景中,苏丽珍和帮她指路的警员走过空寂的街头,脸上反射出夜车的灯光;一个犹如暗夜中的灯塔般发光的空电话亭,具有至关重要的作用(刘德华将在这里等候苏丽珍的电话)。主人公的时间都花在等待永远不会到来的恋人上。旭仔最喜欢的身姿,显示了他没有方向感的存在:要么斜靠在椅子上,要么倚在床上。即便是在同苏丽珍和露露卿卿我我的场景中,导演也没有展示他如何主动求欢,而是表现他在一番云雨之后俯卧在床上的样子。但是,这种温存的表象下面潜藏着暴力,例如旭仔痛打偷他养母耳环的小白脸那场戏。不过,这些动作的爆发几乎并没有导致什么结果(例如,他将寻回的耳环送给了他想引诱的露露)。刘德华饰演的警员改行做了海员,他曾告诉旭仔,自己想“去外面看看”;相较之下,旭仔只想漫无目的地游荡。

王家卫的影片描绘“精神荒原”的能力,堪与T.S.艾略特(T.S. Eliot)的诗歌和乔治·德·基里科[14]的艺术相提并论,这两位艺术家均擅长表现忧郁和空虚。基里科的超现实主义画作有着引人遐想的神秘标题,例如《离别的忧郁》(The Melancholy of Departure)、《无尽的乡愁》(The Nostalgia of the Infinite)、《诗人的不确定性》(The Uncertainty of the Poet)等。基里科创作了不少梦境般的画作,例如寂静的城市广场,其中遍布着各种建筑结构和大理石雕像,但就是没有人。与此相似,《阿飞正传》里除了皇后饭店的一场戏(后景中能看到一些人),在香港部分的场景中,每次镜头总是对准一至两个人物,最多三个,仿佛香港是一座空寂的城市。苏丽珍在华南体育会运动场(位于港岛大坑区)的小卖部当售货员,但是,除了旭仔之外,我们看不到任何其他顾客,唯一可见的证据便是他们留下的空可乐瓶。王家卫以这种方式强化了人物的社会孤立感。苏丽珍就是基里科笔下的阿里阿德涅(Ariadne)[15]——她也被爱人抛弃了。

《阿飞正传》描绘了人生有限的可能性之一。我们可以想象,苏丽珍在她的余生里收集可乐瓶子,给球票盖章,而我们只能以同情之心祝她过得更好一些。仿佛只有放弃她的爱人,以及想象中他所能提供的让内心更加充实的可能性,她才肯向视野日渐狭隘的生活低头,并且坠入生活的深渊。同样,露露也被囚禁在没有其他可能性的生活之中。露露在球场小卖部遭遇苏丽珍时,愤怒地抓着铁丝网。对观众来说,这两个女子显然都处在某种精神的监牢之中,和真的监牢一样沉闷、局促。

片中人物来自挣扎求生的阶层:小卖部的售货员、追求享乐的舞女、巡警、海员和扒手。他们受困于个人的和社会的环境之中,难以在正确的方向上振作前行,而时间的流逝让情况愈发糟糕。对挂钟和手表的强调,令影片与超现实主义的联系浮出水面。王家卫的“心理时钟”(mental clock)犹如萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)的画作《记忆的永恒》(The Persistence of Memory)中“柔软的钟表”的母题一般,执着而又具有象征意味,暗示了时间的可塑性。“一辈子不会太长的。”在菲律宾的一列不知开往何处的火车上,旭仔对刘德华说道。即使是一分钟,也会像一生那么漫长。在某些时候,钟表的嘀嗒声是我们唯一听到的音轨,唤起我们对日常存在的忧思。

王家卫把时间固定在下午三点钟,距离T.S.艾略特的诗句“烟雾缭乱的白天残留的烟蒂”(burnt-out ends of smoky days)[16]所说的六点钟还有三个小时;在夜幕降临之前,相思症变得敏感。影片开头便标示了三点钟,摄影机跟拍旭仔走下昏暗的走廊,他来到体育场小卖部的前厅挑逗苏丽珍。在时钟指向1960年4月16日下午三点之前的一分钟,旭仔和苏丽珍约定,要做一分钟的朋友。“因为你,我会记住这一分钟。”旭仔告诉苏丽珍,而后者因此遭到他的诱惑。苏丽珍在一段独白中说道:“我会永远记得他。”在旭仔的床上,一番云雨之后,她问旭仔:“我们认识多久了?”“很久了,不记得了。”旭仔答道。在菲律宾的冒险之旅即将结束时,刘德华的角色小心地试探着问旭仔,是否还记得在1960年4月16日下午做了什么,旭仔才承认他没有忘记,他告诉这个海员:“要记得的,我永远都会记得……将来你有机会再见到她的话,告诉她我什么都不记得了。这对大家都好一点。”

那些菲律宾的场景将“时间消耗在茫然状态中”这一观念强化为一种个体孤寂和精神干涸的体验——这又与热带的麻木和肮脏联系在一起,体现在下列镜头中:破烂不堪的旅馆和小餐馆、污秽的走廊和楼梯、妓女和醉汉。热带的感觉同样体现在香港的场景中:身着汗衫、慵懒地瘫在床上吹着风扇的旭仔,倾盆而下的大雨,塑料拖鞋与水泥地板摩擦的声响。菲律宾的场景展现了王家卫对那些深受西班牙影响的地方颇为着迷,这是他热爱曼努埃尔·普伊格的小说,以及一切与拉丁美洲有关的东西的结果。在《阿飞正传》中,我们能看到并且听到拉丁美洲的印记,例如“红番吉他”带着慵懒情调的吉他声[演奏曲目包括《永驻我心》、《你属我心》(‘You Belong to My Heart’)],以及沙维尔·库加(Xavier Cugat)的标志性作品[《童谣》(‘El Cumbanchero’)、《我的披肩》(‘My Shawl’)、《背叛》(‘Perfidia’)、《西波涅》(‘Siboney’)和《丛林鼓乐》(‘Jungle Drums’)],为中国香港和菲律宾平添了一种余音袅袅的氛围。普伊格的小说显然让王家卫产生了共鸣,值得一提的是,第一个将普伊格的《伤心探戈》(Heartbreak Tango)交给王家卫阅读的人正是谭家明。根据谭家明的说法,王家卫立刻被这本书吸引,并由此尝试“掌握这部小说的节奏”。[17]《阿飞正传》可被视为对《伤心探戈》的松散改编,这部随着时间推移而展开讲述的小说,通过十多个视角或人物,以书信、剪报、日记条目、警方报告、独白、对话,甚至一本相册的形式完成叙事。此后,王家卫将移师阿根廷拍摄《春光乍泄》——一部与普伊格的《布宜诺斯艾利斯情事》(The Buenos Aires Affairs)有着松散关联的影片。

注释:

[1] 《阿飞正传》公映前,王家卫在与魏绍恩的一次访谈中透露,他是按照一部单独的影片来构思该片的,但出于商业方面的考量,打算将它分为上下两集。王家卫提到,有可能将上下两集重新剪成一个3至4小时的版本,用于DVD发行,并称这个未来的DVD版本才是他理想的影片。参见魏绍恩:《All About〈阿飞正传〉:与王家卫对话》,《电影双周刊》第305期(1990年12月),第38页。

[2] 《阿飞正传》最初设定了三个时空:1930年代的渔村、1960年代的九龙,以及1966年的菲律宾。王家卫最终决定删掉了1930年代的段落。See Jimmy Ngai,‘A Dialogue with Wong Kar-wai’, in Jean-Marc Lalanne, David Martinez, Ackbar Abbas and Jimmy Ngai, Wong Kar-wai, Paris: Dis Voir, 1997, p. 101.

[3] See Gilles Deleuze, Difference and Repetition, trans. Paul Patton, London and New York: Continuum, 1994, p. 41.

[4] 麦基(1936——2014),原名区国亮,资深香港电影演员,曾在1960年代的多部影片中成功饰演“阿飞”的角色。——译者注

[5] 无足鸟的寓言及片名“阿飞正传”也显示了该片与鲁迅——20世纪中国最伟大的作家——的联系。无足鸟的寓言或许受到鲁迅《华盖集》(1925)(转下页)

[6] (接上页)前言中的一句话的影响,鲁迅写道:“我幼时虽曾梦想飞空,但至今还在地上。”而“阿飞正传”则让人联想到鲁迅最著名的短篇小说《阿Q正传》(1921)。

萨尔·米涅奥(Sal Mineo,1939——1976),美国演员,在《无因的反叛》中饰演普拉托。——译者注

[7] 娜塔莉·伍德(Natalie Wood,1938——1981),美国演员,在《无因的反叛》中饰演朱蒂。——译者注

[8] Jimmy Ngai,‘A Dialogue with Wong Kar-wai’, in Jean-Marc Lalanne, David Martinez, Ackbar Abbas and Jimmy Ngai, Wong Kar-wai, Paris: Dis Voir, 1997, p. 101.

[9] 天使:《The Days of Being Wild——菲律宾外景八日》,《电影双周刊》第306期(1990年1月),第36页。

[10] Jimmy Ngai,‘A Dialogue with Wong Kar-wai’, in Jean-Marc Lalanne, David Martinez, Ackbar Abbas and Jimmy Ngai, Wong Kar-wai, Paris: Dis Voir, 1997, p. 101.

[11] 参见天使:《The Days of Being Wild——菲律宾外景八日》,《电影双周刊》第306期(1990年1月),第36页。

[12] 例如,影评人及导演张志成在一篇评论中写道,王家卫“不过是个喜欢扰乱真实世界秩序的顽皮孩子,拍片全靠自己的幻想”。参见张志成:《〈阿飞正传〉:我感我思》,《电影双周刊》第308期(1991年1月),第119页。

[13] Jimmy Ngai,‘A Dialogue with Wong Kar-wai’, in Jean-Marc Lalanne, David Martinez, Ackbar Abbas and Jimmy Ngai, Wong Kar-wai, Paris: Dis Voir, 1997, p. 101.

[14] 乔治·德·基里科(Giorgio De Chirico,1888——1978),意大利画家,形而上学画派创始人之一,其作品以具有高度象征性的幻觉艺术著称。——译者注

[15] 阿里阿德涅是克里特岛国王米诺斯的女儿,她用一个金色的线团帮助忒修斯逃离弥诺陶洛斯的控制。忒修斯承诺要娶她,后来又将她遗弃在纳克索斯岛上。阿里阿德涅的神话对基里科来说具有象征意义,这一主题多次出现在他的画作中。

[16] From Eliot’s ‘Preludes, The Wasteland and Other Poems, London: Faber, 1972, p. 15.

[17] 与谭家明的访谈,2003年3月27日,香港。