幻想故事六则。

动诗设施

经文化部与财政部批准,首都在标志性广场建立了动诗设施。动诗设施长三百七十米,宽一百八十米,由四块巨大的屏幕拼接而成,中央位置显示动态词语,四个角落是贡献词语的视接码(一种古代链接装置)。任何来到首都广场的人,都可以通过视接码与动诗设施连接,在合适的位置贡献合适的词语。当同一位置出现多个词语的时候(几乎每时每刻都在发生),全国人民都应该在移动设备上进行投票(像呼吸一样每时每刻都在发生),动态票数最高的词语将出现在大屏幕上。所以本质地说,动诗设施呈现的就是一首流动的诗。有人称此设施为体育局的阴谋,因为许多人在投出足够多的票数之后终于感到厌倦,他们此生从未踏足首都,却无时无刻不在和动诗设施打交道,他们决定去首都献出自己的词语。即使铁路局给那些前往首都写诗的人提供极为低价的座位,他们也要像朝圣者一样一路腿过去。在全国各地通往首都的公路上,你都能见到那些一边在手机上紧张地投票一边赶路的人。

有些时候,诗歌在表层吐露出一种反逻辑的美,这种美不来自于文字本身,而来自于两个陌生人的相遇,他们将自己的一生凝聚成一个词语,在屏幕上公开而隐秘地约会。没人能解释“标题下的芯片吞吐伟大的门”是什么意思。也有一些时候,这些诗歌会排列成整齐的队列。比如在人类某个不起眼的时期,屏幕上曾短暂地出现过“我坐上首都到月球的铁路去求学,铁轨是父亲用青春铺陈的”。某个去首都省亲的北方高中生在脑机上建议把青春替换成肋骨,这个词在七秒内被四千多万人选为了更合适的词语,整句话又完整存在了三秒。之后,就又变成了别的句子。

有必要说明:动诗设施是在争吵声中建设起来的。反对者认为此设施无论是从成本,维护,社会专注乃至价值导向上都与一个科技文明背道而驰。毕竟,那时的人类还未克服自然:洪水,飓风,一枚铁钉就有可能带走一条年轻而健康的生命。支持者多是青年以及诗人以及青年诗人,他们的理由是诗意的:不知道为什么,就是要支持。一开始,这样的对话只在小范围内进行,可在动诗设施运行的七十六年间,参与的人越来越多,远远超出人们一开始的设想,也许和这期间的两次经济大萧条有关。目前,首都的流浪汉们经常讨论股票,财政,负债率等专业话题,其对形势的预判仅次于首都监狱。这些流浪汉把他们的句子刻在首都的每个桥墩上,他们的命运也就和动诗设施紧密联系在了一起。

第七十七年,反对的声音越来越大,已经无法被忽略。首先,反对者们提出了数据论证,科学人才以及对科学感兴趣的人数较动诗设施建造之前环比下降了百分之四十三。当然,人的心理是一个庞大的数据工程,因此这项数据无法证明回归性,亦无法归因。反对者们于是又提出了民意论证,无论是走在路上的还是呆在首都的无所事事的人越来越多,他们四处刻下自己在动诗设施上偷来的句子,以至于那些好居民无法忍受的程度。可反过来讲,这个论证恰恰证明了使用动诗设施的人越来越多,安居乐业的人是人,没有家的人也是人啊。反对者们只好忍无可忍地提出了第三个论证,没有什么原因,就是要拆。这个论证是诗性的,类似于循环论证,不但不符合逻辑,而且属于抄袭,诗人们当然不答应。于是,反对者和支持者们爆发了剧烈的武力冲突。人们穿好盔甲,抡起大棒,享受尚未克服自然带来的便利。

动诗设施的支持者人数众多,一开始自然不落下风。可反对者们很快就找到了破解方法:绕过敌人,直接去硬拆。由于支持者长久流浪,在四处刻下打动他们的诗行,他们已经找不到动诗设施在哪了。少数一直呆在首都广场的人只能远远的一边看一边哭,顺便直播反对者们拆除动诗设施的全过程。这个过程持续了七七四十九天,他们每砍一斧子,那些被刻下的、曾经存在过的诗就会少一行。砍到最后一斧子的时候,只剩下一句诗了,那是一个女烘焙师在蛋糕上写下的一句“逃避是医生/我想让他抢救一下自己的率真/或者率真的自己。”

斧头落下,蛋糕出现在首都。

蛋糕:做甚?

首领:拆了你!

蛋糕:啊?操他妈的,唉。

首领挥斧,太阳耀在斧面,好像一块金子。

蛋糕:举杯消愁愁更愁,这不懂?它感觉自己快化了。不用你拆,爷自己走。

说完,所有失去的诗句全部凭空出现,默契地汇合在蛋糕上。人们忘记了动诗设施的隐喻,它是一首流动的诗啊。蛋糕写下两行诗,变成两条腿。发令枪响,它头也不回地朝大海跑去了。

数学之美

彼得罗宾把自己的一生奉献给了数学。他三岁识函数五岁知线代,七岁已经可以在梦里给高斯讲课了。那天晚上,他的父母听不懂他的梦话,以为他中了邪,请了一位老牧师来驱魔,那老牧师却在和彼得罗宾长谈一下午后,痛哭流涕地诉说他见到了上帝的真相,从此,这位老牧师改信了飞天意面神教。彼得十四岁博士毕业的那天,一边和自己的导师做爱,一边顺手在她的背上用费马那个失传的方法证明了费马大定理,他觉得自己已经完全征服了数学。在他即将离去之时,他的导师,安吉丽塔教授抚摸着彼得的额头说,亲爱的彼得,你要去哪?彼得说,我不知道,但我不能和你再待在一起了。安吉丽塔说,你十四岁,脑袋里装满了没人知道的东西,这几年是我陪着你长大的。你除了和我待在一起,还能和谁待在一起呢?彼得说,我十四岁,教授,这就是问题。而你今年已经四十了。当天晚上,彼得罗宾收到了警方的传讯,这些穿制服的人说安吉丽塔教授哭了一天,在傍晚八点自杀,并给他留下了一封遗书。在遗书里,教授说,她严谨地用十七世纪的数学证明了这样一件事:彼得罗宾只能和她在一起,哪也不能去。至于证明方法,和费马一样,被她调皮地省略了。彼得知道,这是一种引诱,如同四年前教授在十岁的天才面前裸露全身一样,她懂他的心性,直到今天还把他当小孩。彼得明白了她的爱,也明白了爱的困境,但他知道,余生,将有更微妙的困境等着他。

捷德罗宾并没有遗传彼得罗宾的天赋,他是一个普通的小孩,十四岁时思考最多的问题就是怎么约喜欢的女同学去看电影。但他同样在十四岁的时候接手了一个难题,他的父亲在将死之前,把他带到了卧室,给他看了看地上的积木。他用了几个公式把捷德变小,让他沿着积木搭成的迷宫走进去,一直到最里面,躺着一个奄奄一息的白胡子老头。捷德当然吓了一跳,说老头你谁?老头抬头说,我是文学之美。捷德说,好名字,但跟我有什么关系?我不喜欢文学,你去跟我爸聊。老头喘着粗气艰难地说,你爸对文学也一窍不通,我是被他用数学解出来的。捷德像一个普通小孩一样问,这是什么意思,埃里克斯老师说文学和数学不搭嘎啊。文学之美说,他对了一半,我是迷路了。很久以前,我和数学之美互相串门,结果都迷了路,我迷失在数学里,他迷失在文学里。长久离家,思乡病困扰着我,我就快要死了,料想数学之美一样。捷德点了点头,说,我懂了,你们三个都后悔了,现在合起伙来想把我也骗进去?我妈每个礼拜都去教堂,我会请她帮你们祈祷的,就这样。他走出了迷宫,发现彼得罗宾已经死了。

周日,他跟母亲去往教堂,他不知道的是,那个严重缩水的老牧师信仰的不是上帝,而是飞天意面神教,他已经一百二十岁了,心里装着一个神,嘴里讲着另一个神。他的皮下已经腐烂了,但由于拧巴了一辈子,他希望在临死前捋顺自己的毛,就活活撑到了现在。捷德罗宾呢,在接受洗礼的时候闻到了若有若无的臭味,他问老牧师为什么有股臭味,牧师则告诉了他早年和他父亲的往事。捷德罗宾瞬间明白了他父亲的使命,平生第一次,他感到了愧疚。他知道,他将花费一生的时间从家走向这个教堂,并且向他的孩子引荐数学之美。

机械神猴儿

很久以前,驯猴师在大熊座买下了一整个旋涡星系,在这个星系中,他准备开创一项前无古人的事业。经过我在这个荒无一人的星系对他墓碑的复原以及拼接,我大概明白了为什么这里有很多机械猴子在不停敲打地面。

驯猴师十七岁的时候在杜鹃座小麦哲伦星系辍学,给本地一位颇具盛名的星语者当起了司机。据传在智能技术尚未成熟之前,旅行器总需要人类手动操作或校准,所谓司机,就是从事此类专职工作的人。由于年代久远,细节无从考证,事情又无足轻重,无论是星语者本人还是驯猴师都不太清楚人和旅行器应该如何适配,这里面除了一个屏幕也没有什么按钮啊。可以说,所谓司机实际是这位星语者附庸风雅的产物。在墓碑里,驯猴师并未对星语者这样的行为做出道德上的评判,他专门提到,这位星语者是一个卫星星语者,属末流之列,或许,他是在为自己平和地看待星语者作出解释。他的工作就是穿戴整齐,站在旅行器内,向每一个来到这里的人问好,并且向他们介绍司机的职责。当然,没人问他怎么履行这份职责,先生女士们永远都在抿嘴微笑,举起盛满液体的华丽酒杯,互相致意。

四年后,驯猴师已熟知星语者的全部私家业务,有一些被当时的联邦(此处无法修复,不晓得是哪个联邦)所禁止,比如换脑,众所周知这种邪恶的手术难度非常高,而星语者早年恰好结识过一位多愁善感的卫星,敏感的它可以精细地控制自己体内的液化元素,从而完成手术。又或者打黑拳,人类拳击手在无人深空淌下原始的汗水,拼个你死我活,卫星们观赏,叫好,下注,行走在灰色边缘的星语者则负责坐庄。在星语者圈养的众多拳手中,绰号一条龙以及花名爱大奶能力最为突出,盖因他们毕业自本星系最有名的影视学院。绰号一条龙善使方法派,总能通过细致入微的表情以及巧妙的肢体语言让观众为他捏把汗,花名爱大奶则师承体验派,这一派没什么好说的,无论是让他输还是让他赢,他自己都能对已经写好的未来发自肺腑地信任,甚至可以说虔诚。

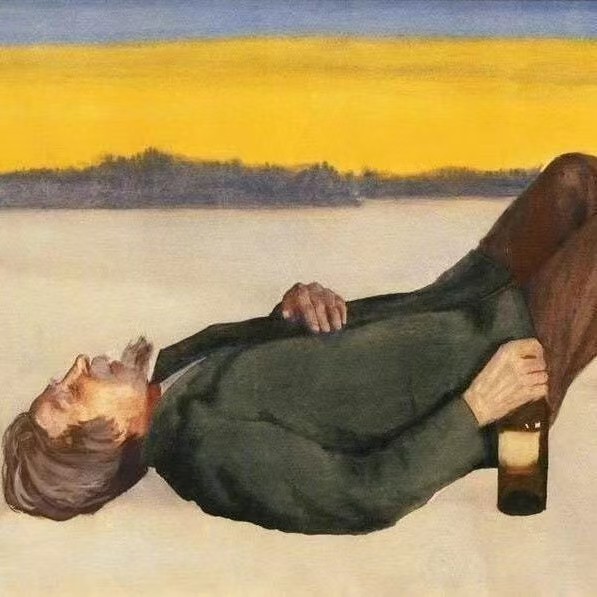

起初,驯猴师并没有引起这两个拳手的注意,毕竟作为不同部门的员工,他们恪守工作的美德:完全了解对方存在,彼此之间漠不关心。碑文省略了他和这两位拳击手熟识的过程,可能是一次碰撞,一个相同的爱好,一种共鸣的情绪,或者干脆就是一轮救赎。总之,碑文这样写道:“我们三个躺在暗物质云端,星际尘流从我们耳畔揉过。他们因往事争吵,那是一个灾季,幸运的是,我们还有啤酒。”当天晚上,两个拳击手在争吵中动起了手,由于事前没有指令,他们也不知道该在什么时候停止,最后,绰号一条龙被花名爱大奶活活打死了。作为爱人,花名爱大奶哭了一整晚,他告诉驯猴师,绰号一条龙在学生时代学习的表演专业并不是他的第一志愿,他转过专业,曾经学习的是文学。转专业的原因是,绰号一条龙进行的文学实验怎么也没法实验完,照这个趋势下去,他迟早饿死。在逃亡前,花名爱大奶握着驯猴师的手,说,我再也喝不到啤酒了。驯猴师说,别跑太远,还是可以的。花名爱大奶说,有一天我会忘了这一切,请你记住他。驯猴师说,你需要司机吗?我的驾驶技术很不错。花名爱大奶说,不用。他的名字叫倪天一,无论如何,请你记住他吧。

驯猴师于是从司机变成了一个驯猴师。他买下了一个废弃的星星,用太空垃圾搭了几个棚子。他买了一些过时的知识灌进自己的脑机里。通过基因商人的还原,他买了许多品种的猴子,并开始让这些猴子打字。猴子们当然不愿意,这个星星上虽然只有无数的尘土,没有山河草树,但驯猴师的棚子作为平地上的一道突起,还是唤醒了猴子们的本能,他们上蹿下跳,不亦乐乎。一个月后,驯猴师通过鞭子,食物以及一点简单的人性,总算让这些猴子乖乖坐在电脑前了。每天,驯猴师都能听见噼里啪啦的声响。过了三十年,这个星球四分之一的土地上都遍布着打字的猴子。

驯猴师等啊等,时间又过去三十年,没有任何一只猴子能打出他想要的东西。养这些猴子耗光了他的所有,他已经不堪重负。驯猴师无疑是聪明的,他想到了替代方案:制作一些打字完全随机的机械猴子,在实验逻辑上就可以做到重合。他让这些猴子一趟一趟地在星系附近拾荒,把捡来的废品拾掇拾掇,焊接成了一个个只要通电就知道打字的机械猴子。这些机械猴子有些因为微生物的覆盖长了毛,有些光着身子,有些在外形上具有艺术的美感,有些则根本不像猴子。它们神态各异,只有一个共同点,那就是都长着绿油油的眼睛。等到机械猴子的数量和以前的真猴子持平后,这些机械猴子就把真猴子们全部埋在这颗星球的地下了。

三百年过去,驯猴师的实验还是没有结束。这些机械猴子不知疲累地打字,打啊打,打啊打,却从来没有完成哪怕任何一个有意义的句子。驯猴师由于长久的封闭,加之成天都在阅读一些毫无意义的、混乱的字母,精神变得有些错乱。某一天,他突然扔了自己的凳子,很长一段时间里,他没事就蹲在地上,起身就爬到房顶,用手做遮阳装置(即使附近三个天文单位内都不存在恒星),眺望远方。过了几年,除了香蕉,他什么也不吃了。再过几年,他长出了尾巴。这颗星球没有大气层,没有闪电,下雨,刮风,打雷,而机械猴子们呢,没有保养、上油,电力时有时无,它们开始慢慢地报废,一只接着一只。有些机械猴子通过各式各样的方法试图提醒驯猴师,都被驯猴师无视了:他自己也在不停地打字。终于有一天,机械猴子们忍不住了,一个领头模样的机械猴子,在三百年来,第一次走下工位,过来拍了拍驯猴师的肩膀。他的金属嗓子嘶嘶啦啦的,冒出一串电子音。他说,哥们,犯不上吧。

驯猴师回头,他看见所有的机械猴子都停下了打字,在看他。

XXDa82#,意味着微观物理8号支冈第2门类学科。这只机械猴子指着一个经常夹在一堆长乱码中间的词组说。后接0D&&1代表光学实验,昨天,我们已经完成粒子宙间折射的检证性实验了。你看不懂是吧?我们有我们自己的语言逻辑。它指着另一个机械猴子说,呐,这个是我们的门捷列夫,他已经开发出来一套新的元素周期表了。那只猴子缝隙里冒气,朝驯猴师点头示意。紧接着它指着另一只猴子说,你看,那是个考古学家,他从之前那些活猴子打的字里已经找到了七百多个文物。那个,他指着那只最不像猴子的机械猴子说,是个终极使。哦,照你们的概念,应该叫做哲学家。他从十个世纪前的人类哲学里找到了造物主的身影,就藏在只言片语中,浮光掠影一样从文字闪过。面圣啊,这只机械猴子仰天长叹一声,当时我们都吓坏了,你还记得一百二十年前大伙集体短路吗?你当时已经快变成猴子了。那个是我们的语言学家,那是个卷烟学家,那是…….机械猴子挨个给驯猴师介绍了所有猴子。我原本是个生物学家,后来兼了社会学家以及外交官,有些字符自己诞生了自由意志你敢相信吗?我们都不敢相信。你敢相信吗?机械猴子用它的机械手摇晃着驯猴师的肩膀,驯猴师跟个纸片一样晃来晃去。你敢相信吗?

驯猴师睁大眼睛,孩子一样手舞足蹈。不知道是听懂了还是没听懂。

机械猴子指着最后一个没有被介绍的,体型巨大的机械猴子说,那是我们的秩序家。你仔细看,他打下的每一个0都长得不太一样。宪法昨天进行了第四百七十三次修正,高票通过了与你建立外交关系的议案。

驯猴师下巴往前凸,张着嘴想说话,可一句都说不出来,呜呜闹。

机械猴子说,你看不懂,但是我们已经在信息世界完成了第二三宇宙的建构啦。文学嘛,一百年前已经被我们完全攻克了,我们的文明在刚建立的时候,就有猴子在理论上推导出了文学的终极秘密,那个长毛的是负责实现的。恭喜你,你的实验成功了。他笑得慈祥,张开双臂,等着驯猴师给他一个大拥抱。

按照墓碑最后的记载,这帮机械猴子的希望显然落空了,驯猴师并没有加入他们的阵营,甚至没有像以前一样给这些猴子保养、通电。墓是个衣冠冢,是这些机械猴子给他立的。至于驯猴师去哪了,碑上没写。

键盘早都碎了,这些机械猴子还在不停敲打地面。个个面带微笑。

我趴到地上,把耳朵贴近地面,陡然听见这个星星痛苦地大喊:快让他们停下来!好痛啊!快让他们停下来!好痛啊!快让他们停下来!好痛啊!快让他们停下来!好痛啊……….

我尿了一裤子,头也不回的从颗星球这跑了。

唱首黑色

各位电视机前的观众朋友你们好,很高兴来到迈博对话做客。今天的话题是什么来着?哦,人生第一次。说实话,昨天拿到这个话题的时候,我想了很久该讲什么,不是因为我认的字不够多,而是因为这个第一次缺少具体内容,第一次什么呢?第一次走路?第一次哭泣?第一次失去?人生有太多的第一次,很多都因为年代久远让人无法回忆,记忆确凿的恐怕也不好讲,因为讲了也播不了。所以我想了一晚上,我人生中有什么第一次是我值得给大家分享的,老少咸宜的那种,最后决定给大家讲讲我人生撒的第一个也是最后一个谎,也就是我为什么要画画。了解我的朋友应该都知道,我早年接受媒体采访的时候,通常都会否认我从单位辞职和我画画之间的关系,当时我常用的话术是,不画也可以辞职,画了也可以不辞,这两件事没什么因果,我就是在家闲得无聊所以画着玩,没想到几笔就画成了大师。对不起大伙!这可是完完全全的谎言。我还记得那时我二十多岁,在一家人工智能公司跑业务,长年出差在外住酒店。有一家酒店我老去,不是因为那里可以虚开发票,而是因为那里的早餐有炒面。扯远了,总之呢,我总住在那家酒店,而且老在一个房间,我现在还记得房号,八五零七。那家酒店一共有六楼,我顶上那个房间据说是个长租房,租客是个十足的神秘人,生活健康规律,每天定点外卖,从不下楼,据说衣物全都手洗,也从不让别人进,向来安安静静。我喜欢住她楼下也有这个考虑,你们是不知道,出差在外的晚上听到天花板上边的床吱呀作响是什么感受。我在那家酒店住了半年,一直没什么问题,日日对楼上的住客心存感激,直到半年后,突然有一天半夜,楼上的人居然唱起了歌,唱歌就算了,也不知道为什么,还在房间里跺起了脚,好像皇后乐队那个吉他手。我上楼敲门,没人应,去找前台打了电话,电话里那位租客说自己并没有唱歌,甚至没有发出任何声音,因为她刚刚在睡觉。前台问了旁边几个房间,都说没听到有人唱歌,我只好回去。结果我刚躺倒床上,歌声又响了起来,不晓得是哪个国家的曲目,声音很大,敲击声也异常沉闷。我穿了鞋去敲门,还是没人应。我找前台,跟刚才一样,旁边几个房间的人都说什么都没听到。前台那个小姑娘说哥你最近是不是压力太大了,我说我刚抢了个标杆项目,竞争对手的压力才大,我大个鸡毛我大。无奈那歌声好像真的只有我一个人听到,我只好回到房间又躺下了。

他妈的,我刚躺下,那声音又响起来了。

这次我谁也不找了,我从消防栓拿出灭火器,直接给八六零七的门砸了。屋里一片漆黑,突然有个打火机的声音响起来,一个蜡烛紧接着被点着,一个女人的身子从火光里冒了出来。我吓了一跳,说你是人是鬼?她也吓了一跳,说咱俩谁破门而入?这问题不该我问?我说,你他妈能不能不要唱歌了?她说,我没唱,你是不是神经病犯了?我说,我听的一清二楚。她说,我也听见了,但那不是我唱的。我说那是谁?她说,是我楼下的人啊。我说,我住你楼下。她说,那就是你唱的。我说,放屁,那你刚怎么不给前台说我唱歌?她说,因为电话不是我接的。我说,不是你是谁?前台说这房间就你一个人住啊。她说,那你真搞错了,这里不是我的房间,是画我那个人住的。她把蜡烛拿到房间中间,我才看见,那里有一幅画框,画里什么也没有,这么讲也不对,准确地说,是一团漆黑。我再仔细看了看,她长得是有点太复古了。她说,你是不是觉得我长得有点太复古了?我往后退了一步,一句话说不出来,想跑路,她闪身过来关上了门,说,他走之前我们还在商量,把我改得现代一点,结果他被你吵得离开了这,你把我改完吧,记得别开灯,用蜡烛就行。说完,她一步就跨进了画里。

那就是我第一次拿起画笔画画,后来这件事我谁也没告诉,就这装傻充愣晃了你们几十年。我没几天日头了,昨晚想起这件事,觉得算是个未了的心愿,今天把这件事告诉大家。你们看,这幅画我一直随身携带,无论刮风下雨,我遭罪也没让这幅画遭过罪,你们用我的名字给那个黑色命名,我心里有愧,因为这黑色不是我发明的,至于她叫什么,这你们得问她了,或者还得往前考证。你们现在还觉得她复古吗?我改了好多年,我觉得她没那么复古了,你们说是不是啊?啊?是不是啊。可怜她在这里呆了这么多年,我进去看看,我要进去看看。这里真是漆黑一片啊。

梦,火炬和注释手

有没有人梦见过一串看不懂的乱流?

在人类尚未踏足星空,甚至在祖星上自相残杀的年代,有个姓豪的人有一套理论,他认为故事就像一个分叉的花园,你可以前往任何你想去的角落,在逻辑上,这个花园是空间和时间的合集。没过几年,在祖星另一片大陆,一个低调的作家给出了另外一套理论,故事应该像山脉一样延展,只不过这个延展不是向前的,而是向后的,一座山脉的形成需要多少地质学奇迹呢?简直是东方之星啊。大约两个世纪以后,人类在自己的梦里发现了原住民,其中有一个梦人中的作家为这两种理论着魔,他发誓,耗尽一生也要将这两种理论对接在一起,就像人类对接梦人一样。起初,他尝试了很多办法,比如在某人的梦里虚构一个命运的载体,向这个命运求援;或者在某人睡着之后悄悄溜到现实世界(这在两个世界都是被法律严禁的),一遍又一遍地观摩那几部他热爱的原著,以至于之后他去哪,那个梦见他的人都会短暂地穿越回二三百年前的世界。可惜,这些方法都不管用,因为这两种理论在梦世界是背道而驰的。

经过长久的尝试,梦人毫无疑问地垂头丧气,他想,这可真他妈太难啦,别人的世界我永远没法融入,我还是继续当个傻傻的梦人吧。于是他又开始日复一日地在梦里创作属于梦的故事。但梦人忘了一件事,在梦的世界里,人们喝的不是水,而是文字,也就是说,如果写得太多,总有一天要把自己淹死。由于梦世界的时间并不是线性的,故而很难用几岁这样的词形容梦人的一生,读者可以理解为,他比其他正常梦人瘦了一大圈。

梦人死后,那个他创作了一生的故事还未完成,根据梦人留下的手稿,梦世界知晓了两件事:其一,梦人是一个偷渡客;其二,这个故事并无大纲。梦世界的媒体把梦人的死相变成了一个反面教材,教育人们不要为了虚无缥缈的念头违反梦世界的规定。奈何奈何,跟了梦人一辈子的编辑由于年事已高,性格发育得略显叛逆,他接过梦人的笔把故事写了下去。在老编辑死后,他的医生又接着把故事写了下去。据悉,这个医生在转行前从事的工作是游泳教练。

就这样,一个主题为积蓄的故事被当作接力棒不停传递。一个快递员,一个理梦工,三个链接者,五个公务员,十个无业游民……也不晓得这小说有什么魔力,没过三代人,梦世界的所有文学都死了,只剩这一个。所有梦人都继承了那个疯狂的梦想,绞尽脑汁地要把一个故事同时从前往后以及从后往前写,但关于中点在哪,由于路径不统一,梦人们产生了分歧。前后的岔路越来越多,这样一来,这小说怎么着都写不完。慢慢的,也许是出于冒险或创新精神,有梦人开始在已经被写就的段落上进行二次创作(他们管这个叫装修)。比如,有梦人开发了一套编程语言,用以解释某些无法被理解的名词。还有梦人通过一种密码学文体对文字的含义进行重组,使不同的人,在不同时期,写就的不同段落在同一套密码下互文。更有甚者开始一点点梳理这部小说,赋予其各种意向学含义,重新阐释文本或主题本身——这些怀疑主义者开始质疑这本书的逻辑起点有问题,或者说现在的梦人已经偏离了那个原初梦人设计的轨道,即使其他梦人冒险偷渡取经,把那两个现实世界的老哥写的小说拍在他们脸上,他们也会说:假的,都是兑过冰红茶的。直到某一天,梦世界有一帮科学家号称他们证成了那个终点不在梦世界,而是在现实世界,梦世界的政府就赶忙和现世宇宙切断了联系。后来发生的事情就没人知道了。

作为叙述者,我突然发现,在一开始我就忘了给这个时代的人讲一讲梦是什么,这是我的失职。也无所谓,是什么都没关系,反正做过梦的人都快死完了。

总之,经上个世纪,也就是219世纪主流文学界的论证,在梦人世界传承的这套巨作,或许是最接近那部真正的巨作的。他们的逻辑大概是这样:在起点和终点之间,存在无数种可能的路径,而无数这个极限因其本身的宏观性无法被确凿地言明。若有人不是在半路撞线而是真的到达终点,那么这条路就是那条正确的路。换言之,路径是否正确不依赖于一个客观的标准,只要路通了,这就是一条好路,一条甜美的路,一条火焰之路。

在风暴点

二十一世纪的朝圣者们曾写下这样的段落:

在午夜三点,纽卡斯尔的队友倒地了。纽卡斯尔于是飞向队友。纽卡斯尔于是在身后交出能量护盾,这样,能量护盾和物理护盾就组成了一个露天的蛋,在不知名的火力中掩护队友。纽卡斯尔开始救援队友,他把被动技能转到头顶,这样,露天的蛋就变成了圆润的蛋。纽卡斯尔的倒地盾是个紫盾。

这样,就没有人能阻止纽卡斯尔扶起倒地的队友了。

在午夜三点,纽卡斯尔的操纵者向网吧管理员要了一碗红烧牛肉面,一瓶脉动以及一根鸡肉淀粉肠。

在下一个午夜三点,纽卡斯尔的操纵者会向网吧管理员要一碗红烧牛肉面,一瓶脉动以及一根鸡肉淀粉肠。

露天的蛋变成了圆润的蛋,因为纽卡斯尔把紫盾架在头顶。纽卡斯尔刚才在身后交出了能量护盾,纽卡斯尔跳过来的时候物理护盾已经自动升起。他们一起组成了一个露天的蛋。在大概四秒前,纽卡斯尔的队友动力小子因为跳板布置的角度失误,飞到了一个他不应该出现的山顶。这里人声鼎沸,这里热闹非凡,这里充斥着301和平行步枪,复仇女神,r99,小帮手,car,以及和平捍卫者的枪声。动力小子倒地了,于是纽卡斯尔在午夜三点飞了过来。

没有人能够阻止纽卡斯尔扶起倒地的队友。

紫色护盾在头顶闪耀,扶起倒地的队友就是纽卡斯尔的责任。

在下下一个午夜三点。