那年春天,我十三岁。翻阅着一本中学生课外杂志,读到一位同学的散文,“陈绮贞”三个字浮现在我的眼前,这位同学引用了《旅行的意义》的歌词,好奇的我马上上网寻找这位歌手的作品,精致的弦乐与清澈嘹亮的声嗓交相呼应,诗一般的歌词让我惊诧不已。在尚未构建清晰和独立的音乐鉴赏能力的年纪,陈绮贞已经在我的心中埋下了一粒音乐种子。

十年后的春末,我观看了她的现场演出,安静地坐在椅子上聆听她的歌声,随着悦动的旋律摆动手臂,感受属于她的音乐魅力。我曾希冀从她的歌中得到启发人生的灵感,但是人生岂止是音乐便可概括的,成长过程中经历的挫折磨难才更刻骨铭心。通过阅读她写的书,听一些访谈节目,渐渐了解到这位才女的经历胜于常人。她的二十周年出道纪念日,也是我的回忆之路。

在网络并未完全普及的新世纪初,“打口带”是歌迷接触音乐的一条途径。想起小时候每周都会攒一些钱,在周末出入各种音像店、书店,询问老板自己中意的歌手是否有出新专辑,每每临走之时不忘嘱咐老板帮忙“预定”一盘某某的磁带,下次再来时会一并付款带走。当然,熟悉的老板一般不会食言,但还是会遇到被捷足先登的情况。这是我接触到摇滚、流行、蓝调音乐的最原始的途径。

最后一次购买的磁带正是陈绮贞的《华丽的冒险》,这张专辑也使陈绮贞真正跻身华语乐坛一线,刮起“小清新”的旋风。

那段最初的记忆片段正在随时间的游走而慢慢剥落,有时我会很吃力地去想曾经发生过的事,听到哪些声音,但一旦嗅出某种特定的味道或者看到某些相似的物品,那些断了的线索又会被重新拾起,编织成一张记忆网,历历在目。十年前陈绮贞的作品不过五张专辑而已,因此我便很快听完了她的所有歌曲,包括那些demo、单曲、音乐剧配音作品。听歌的过程中在网上搜索关于她的文章、访谈与图片等等。我在想,究竟是一个什么样的人有如此独特的嗓音和创作能力,瞬间让人过目不忘。

回想那一年,自己在班上的成绩逐步提升,磕磕盼盼的英语学习找到窍门,巴萨再夺欧冠,六月收到欧洲球队回寄的签名照等等等等,让我觉得2009年是一个福气满满的年份,这么一想,我也是因着这好福气,才遇见了陈绮贞。

当时的同桌也很喜欢听音乐,我经常会和她聊一些动漫、音乐类的话题,我向她推荐了陈绮贞,她的回答和大部分人的回答一样,“就是唱《旅行的意义》的那个吗?”,但随后她又补充了一句,让我大吃一惊。

“我更喜欢她那首《下星期去英国》,简单的弹唱让人很舒服。”她说道。

“哇,你听的不少哎。”我问道。

“还好,她的吉他弹得不错,我倾向于慢一点的歌,陈绮贞本身的嗓音也很适合这样的。”她轻声说。

这次交谈拉近了我俩间的距离,除了谈论音乐,我还会给她讲一些英语上的语法或者搭配之类的问题,她会给我讲让我头疼的数学物理难题。她性格开朗、活泼,我性格偏内向,看见陌生女孩不敢抬头正视她们的眼睛。她跟我说她只能算半个知音,太急躁的重金属还是吃不消。我说即使是半个知音也是知音,因为知音难觅。但初中毕业后,我们没有再见面了,她在我的毕业纪念册上祝福语一栏写的是诗人鸿鸿的一句诗“喜欢一个人孤独的时刻,但不能喜欢太多”。陈绮贞将这首诗谱成曲,同名发布。

我本来并没把它当一回事,几年后在收拾屋子的过程中又翻开了这本同学录,在脑海里串联了多条线索后才发现这句话的本意。

在懵懂的年纪听流行的情爱歌曲,你不曾想象爱情究竟会是什么东西,你渴望它,但高压环境无时无刻不逼着你朝禁区外游走。在夜以继日考试补习的年代,只有陈绮贞的专辑,陪我度过那些煎熬的日子。

这是我最早的关于陈绮贞记忆,浮于表面,展示着青春的躁动与不安。那份记忆正如春日的阳光一样,久违、温暖,不紧不慢地闯入你的生活。

二零一三年年底陈绮贞暌违四年发布新专辑《时间的歌》,消息一出,我马上借用同桌的手机搜相关的专辑消息,委托走读的同桌回去帮忙下载这张专辑并顺便传到我的MP3上。同桌很热情,拍拍胸脯说小意思。那天的晚自习,心早已放飞,作文一字未写。

过了几天,同桌带回了MP3,我利用午休的时间听完了全部歌曲,一开始并没有认真听具体的歌词,只想快速地过一遍专辑,留一个大概的印象,但这张专辑的伟大之处在于它需要你反复斟酌与聆听,像解函数难题一样,反复演算。陈绮贞依旧延续着哲学式的创作,在这张专辑中尤为明显,无论是作词还是编曲,都在其中加入了新的大胆尝试,在突破之时保持本我,向世人展示“陈氏力量”。这种体验类似喝威士忌,入口醇香,些许上头。

二零一六年陈绮贞开启“房间里的音乐会”全国巡演,以不插电的方式开展演出,这次我终于在现场看到了心中念叨的“陈老师”,这场演出十分完美。乐曲经过弦乐的改编,少了电吉他、鼓的躁动,多的是木吉他、大提琴的温柔,安静而又沉稳。而在今年,陈绮贞时隔三年重新回到武汉,我继续扮演着观众的角色,较之于三年前,这次我淡定了许多,决定静静地欣赏这次演出。她在舞台上攥紧话筒,肆意摆动手臂,随着节奏跳跃,或许是连续两周演出的原因,她的声音出了一点点状况,让人心疼,但不得不感叹,时间会慢慢在你的身上刻下永恒的痕迹,但吉他仍在铿锵有力地弹着,留下那些经典的音符。

隐于世,不再追求标新立异,只愿在这份记忆中保留“酒神精神”,透过愤怒的吉他,用无言的方式与这个世界和解,哀而不伤。

穆旦在《漫漫长夜》中写道“我是一个老人。我默默地守着这弥漫一切的,昏乱的黑夜。”

陈绮贞用文字在白昼创造秩序,在黑夜释放情绪,是这浩渺无垠天空的守夜人。漫漫长夜,细雨点点,一切都回到了最初的起点。“我们赞颂黑暗与星空,希望天永远不要亮。”她捕捉生活中的细枝末节,将它们一一纳入创作中,用独特的哲学式语言展示于世,诠释人生的意义。

曲终人散,我的记忆一下子被推回到十年前,梅雨季的小城,路上空无一人,水蒸气充斥着整座城市,如蓬莱仙境一般朦胧、奇幻。我快步跑回家,奔向房间,将磁带放进单放机,按下快进键,熟练地在第九秒时按下播放键,随后静静地坐在椅子上等着滋滋滋的空白声音飘过。此时窗外依旧风雨,低瓦数的灯泡闪着泛黄的灯光,《小步舞曲》前奏响起。时间凝固,余音绕梁,那是一个让我魂牵梦萦的时代。

这是我对陈绮贞的独家记忆,那么你呢?

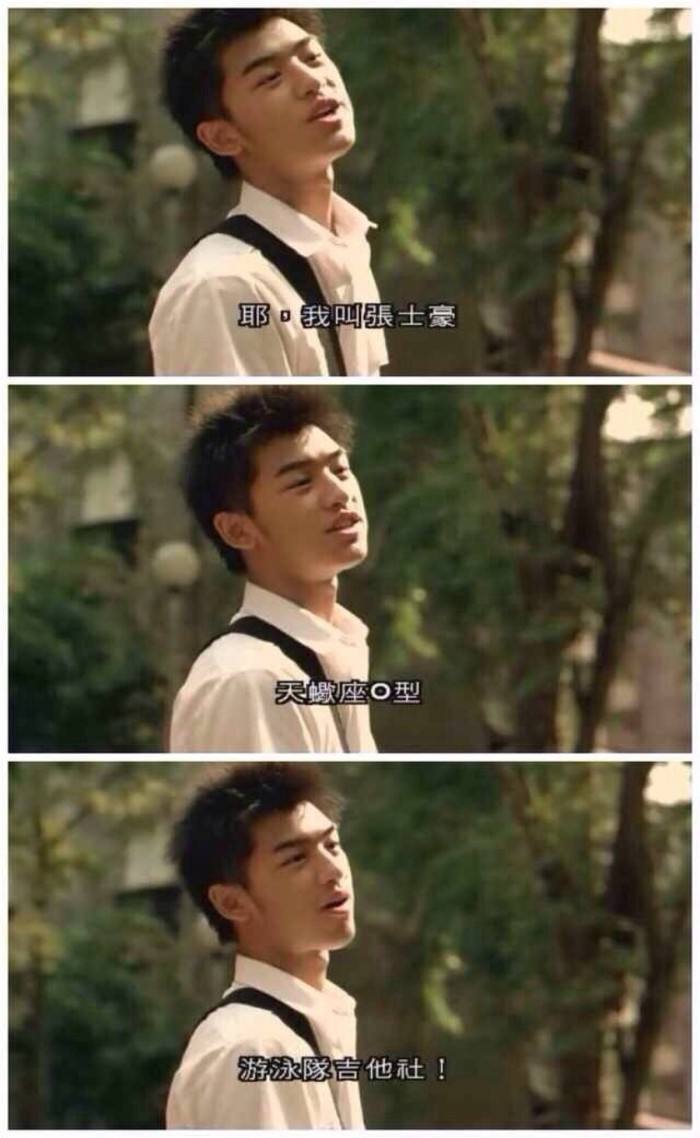

(电影《蓝色大门》| 插曲《小步舞曲》)