故乡——在键盘上敲下这两个字,那么轻易的事。

但在心里写下,却是那么沉重的一笔。

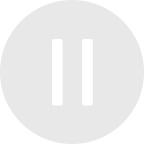

故乡在我心里,渐渐成了一个符号,一个遥远而模糊的东西。

我已很多年不轻易跟别人提起我的故乡。

或者说,我已失却了故乡。是的,我是个失却了故乡的人。

如果童年时我能够预知未来的一切,我能够感知到我生命有至少三分之二的时间不再能够留在故乡,那么我是否会希望童年的时光被无限拉长。

一个人的时候,我会单曲循环蒋明的《游子谣》:

春去秋来,岁月如流,游子伤漂泊

回忆儿时,家居嬉戏,光景宛如昨

茅屋三椽,老梅一树,树底迷藏捉

高枝啼鸟,小川游鱼,曾把闲情托

听得心里牵扯起细细绵绵的疼痛和思念。

1.

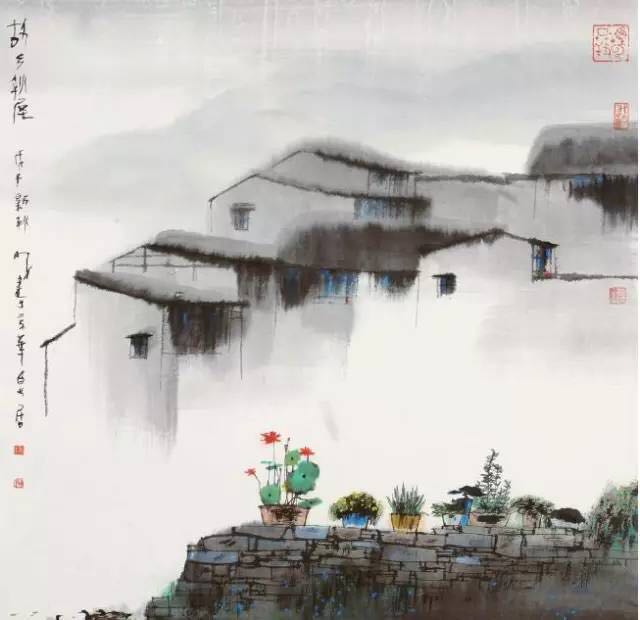

父亲的老家在一个叫泽河的地方,在我出生那年,父亲和母亲带着我和姐姐去了距离父亲老家不远的一个镇子。在距离镇子仅有四五分钟路程的地方,买下了一块地皮。这个只有几百人的小村庄就是我的故乡,它有一个那么平凡无奇的名字——杨庄。因这个庄子上姓杨的人颇多。

母亲带着还在襁褓中的我和工人们一起忙活着盖起了我们的房子。邻居们并不排斥我们这新搬来的住户,对我们都很亲切很友好。

房子分前屋、院子和堂屋以及一个小后院儿。地方算是挺大的了。临着马路,有两间屋子,厅和厨房是连在一起的,卧室是祖父母住着。

经过院子,后面是客厅,父亲母亲的卧室和两个次卧,不大的房间,姐姐住。有客来了,客人也可以住。

故乡不是一个美丽的乡镇。在村子的东边有好多河,但是距离比较远,那是男孩子们去游泳、摸鱼的地方,我们小女孩跟这些美丽的河流基本无缘。

门口是一条宽敞的大马路,这条路是去往镇子上的必经之处。过了我们所在的小村庄,再往东,还零散分布着若干村庄。村庄里的人们都经由这条马路往镇子上去赶集,去逛集市、庙会等。

小的时候,祖母总是很喜欢坐在家门口的花坛上,和过往的路人笑眯眯的打招呼,他们累了也会坐下来跟祖母聊天。或者在炎热的夏天赶路渴了,跟我们讨瓢水喝。

前院的屋子门口处是一个斜坡,很小,夏天的时候,晚上祖母和邻居们坐在门口话家常到很晚。月光亮晃晃的,照得一片明亮。那个斜坡刚好够铺下一张小竹席,我就躺在那,数星星,听着邻居的婆婆讲着那怕人的槐树晶的鬼怪故事。

斜坡旁边各有两个花坛,里面种着一种花,叫做“夜饭花”,这种花现在也常见到。在夏夜,人家屋顶上都飘起炊烟,或者人们开始吃晚饭的时候,它就密密实实开了满坛紫红色的花朵。它的名字的由来也就缘于此。

家里养了一只大狗。就栓在院子里冬青树的旁边。我们的院子里也是种了一些花草的。除了终年碧绿的冬青树,还有紫鸭跖草,祖母还从哪里移来了几株向日葵。我和二姐姐总是终日盼着那向日葵开花,结果实,然后等着祖母颤颤巍巍的去把那葵花大大的果实摘下来给我们吃。

院子里原来还有一株紫荆花,开得非常旺。好像是祖父种下的。直到现在,我仍对紫荆树有着深深的感情,每个春天无论在哪儿看到都觉得它们很亲切。

五岁那年,祖父突然病逝。那棵紫荆树也被砍了。我不记得它是何时被砍的,它曾经那么茂盛的长在院子里那口井旁。我也不记得谁把它砍了。或许大人们也怕睹物思人?

故乡的春天,总能听到布谷鸟的叫声。

故乡的田野上,到处是黄色的小野菊、狗尾巴草,还有小蓟草,土话也叫刺儿菜。一片好看的紫色,我们小孩子总是喜欢把它的花摘下来放在嘴里,嚼一下吐出来,好像流血了一样。(那时候不知它的名字,很多年后才知道)

2.

农村的孩子,童年没有什么玩具。大自然就是最好的乐园。每一种植物,每一种鸟雀,我们都想去接触,去认识。

我的童年生活,非常单纯,简单的就像一碗白水。

父亲忙工作,母亲忙生意。我和姐姐多半由祖母带着。

除了姐姐,我惟一的一个伙伴是住在对门的邻居家的一个哥哥,比我大几岁。除了他,没有其他与我年龄相仿的孩子了。更没有跟我可以一处玩耍的女孩子。

这个大哥哥待我很好。春天带我去麦田里放风筝,夏天在家不远处的小林子里荡秋千。他出去跟其他的大朋友们一起下河捉泥鳅捉黄鳝、偷玉米棒子和挖红薯的时候,我就一个人穿过家门口的马路,去到路对面的一片荒野里捉蝴蝶。捉住了,然后又放掉。

夏天的夜晚,他总是捉萤火虫给我,捉来放在葱叶子里。我睡觉的时候,把它们放在祖母的黑色老木箱子上。夜里总要不停地醒来去看那萤火虫还在不在。

有的时候和姐姐睡在屋顶上。那上面夜里很凉快,天空仿佛就在头顶。我们并排躺在凉席上,哼唱着一首一首歌谣,数那永远也数不完的星星。

那时候的繁星那么亮,总是数着数着就睡着了。

夜里突然下起雨来。从睡梦中仓皇的醒来,抱着被子趿拉着鞋子飞奔下楼,还是不愿回屋睡。躺在屋檐下继续睡。可是没几分钟雨就停了。那夏日夜晚的雨总是来得快去得也快。

下雨的时候,我和姐姐就在屋檐下玩泥巴。捏出一家人,捏出一个家,桌椅板凳,是一家人围坐在餐桌前吃饭的景象。

父亲只有在过年的时候在家里待的时间比较多。当然,母亲也是。平日里她总要待在镇子上临街的小店里做点小本生意。

所以,春节的时候,是家里最让热闹最开心的时候。

家里的春联和邻居们的春联都是父亲写的。他写春联的时候,我会在旁边帮忙,拿着镇纸来回移动。或者帮他折红色的春联纸。等到年28,祖母就烧一锅浆糊,我便和父亲搬着凳子拿着浆糊,一个屋一个屋的去贴春

联。

童年的故乡,春节的时候总是下好大的雪。小村镇那么安静。家家户户都躲在温暖的室内,欢聚一堂。

在白雪皑皑、茫茫一片的白色天地里,我们迎着风贴上的春联总是红得格外耀眼,格外温暖。在银装素裹的一片白里,那点红仿佛一团火,喜庆的气息弥漫着。

3.

时间一晃就那么倏忽而逝。转眼,我去了远处读高中。高一那年祖母也病逝了。

我们的老屋荒废了,因为母亲也常年住在店里,孩子们回到家乡也都挤在店里。

我也很少回老屋,每次回去站在祖母站过的每寸土地上,总是眼泪汪汪。久了,我便不再回去,也没有时间回。

再后来,我去了外地读大学。姐姐在郑州安了家。母亲一个人做生意十几年,孩子们大了,经济负担轻了,她老了,也累了。便把店转让了。

老屋被卖了,我好像是在很久之后才知道。很久之后我才知道我们的“家”,我们那临着马路的老屋,曾经种着紫鸭跖草和夜饭花的老屋没了。

没了是什么概念?我过了几年才弄明白。老屋没了,故乡也没了。连回去的理由都没了。

在那四五年间,我回到故乡的次数不超过五次。每一次都是行色匆匆。

最后一次看到老屋,是两年前,母亲开车载着我们去串亲戚。那里还有很少的一些不远不近的亲戚,过年时总要走动探望一下。

汽车从那个叫杨庄的地方驶过。我像是到了一个陌生的地方。路全修了,新盖起很多房子。还有一些老邻居的熟悉的面孔在,但更多了一些陌生的面孔。

我惊慌失措,我居然不太认识故乡的模样了。汽车驶过我们的老屋,虽然被卖出去了,但接手的那家人还没拆掉重建,它依然是过去的模样,只不过荒废许久,许久了。从破碎的窗子里能看到院子里高高的荒草。

也许是冬天的风沙有些大,我的眼眶湿了。赶快抹掉那些温热的液体。

4.

我想起祖母,想起和姐姐睡在屋顶上的夏夜时光,想起那些好像再也没看到过的熠熠闪烁的繁星。想起故乡的春天总是荡漾着洋槐花的香味,祖母喜欢把它们蒸了给我们吃。也想起邻居的大哥哥,他也离开故乡很多很多年,定居在了遥远无比的贵州黔西南。想起那时候母亲总是在大年27左右的时候,坐在厨房里炸豆腐、炸肉丸子和鸡块、鱼块,那时候的春节比现在有意思,有味道。

听着蒋明在《游子谣》里唱着“少年离家去,光阴似水流。年年登高处,乡关岁岁愁。”我突然想到那么喜欢摄影的我居然没有一张老屋的照片。那些年,我还没有相机。而当我有了相机,爱上了摄影后,我已远离故乡好多年。

当我意识到我没有老屋的照片,先是惊慌失措,然后一股深重的悲哀和悲伤涌上心头。一种虚空和寂灭的感觉。

定居在郑州,但这里不是我的故乡。可是我的故乡呢?并不漫长的七八年时光,居然发生了那么多地覆天翻的变化。当我意识到我已经失却了故乡的时候,什么都已成定局。在祖母病逝、老屋荒废了的时候我也没有预料到我们的老屋有天会被卖掉,那个叫故乡的地方从此只能在记忆里惦念和回味。

人并非不知道江山易改的道理,也熟读沧海桑田的故事;然而,面对繁花似锦的世间,忍不住怀抱那一丝憧憬,以为江山已改了千万次,不会恰恰好在我身上改动,沧海已换了千万回面目,怎会恰恰好在我身上变成桑田。但桑田沧海从来不问人的。

“声声鸟啼归,炊烟小村旁”——在蒋明的歌声里,我兀自固执的怀念着那失落了的故乡,和定格在童年里的每个人的笑脸,祖母的,母亲的,父亲的,左邻右舍的。还有那最终被砍掉但曾经开得多么旺盛,好像要覆盖了整个夏日夜空的夜饭花。

文/Echo