总要有些随风 有些入梦

有些长留 在心中

于是有时疯狂 有时迷惘

有时唱

——筠子《立秋》

1.

1994年,一个叫吴雅君的女孩独自到新加坡学习商业管理,那年她仅仅17岁。三年之后,她毕业回国。

1997年的中国,正经历着一个不平凡的阶段。经历了痛哭和欢乐兼而有之的1996,迎来的是令人内心震颤的1997,香港的回归,使香港多年来发展的趋于成熟的唱片业操作模式对还在初步摸索阶段的中国流行乐坛提出更为严峻的挑战。

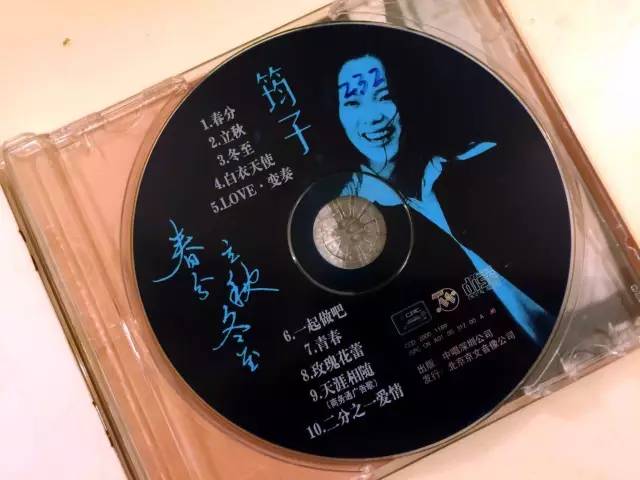

1997年的吴雅君回国后开始在广州做自费歌手,机缘巧合之下认识了已经发了同名专辑的小柯,两个人一起合作推出单曲《一起做吧》,这一年这首歌荣获中国歌曲排行榜年度十大金曲。也是在这一年,高晓松发掘了这个才华横溢毕业于解放军艺术学院声乐系的女孩。没错,她就是后来我们口中所说的“筠子”。

2.

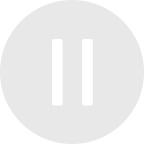

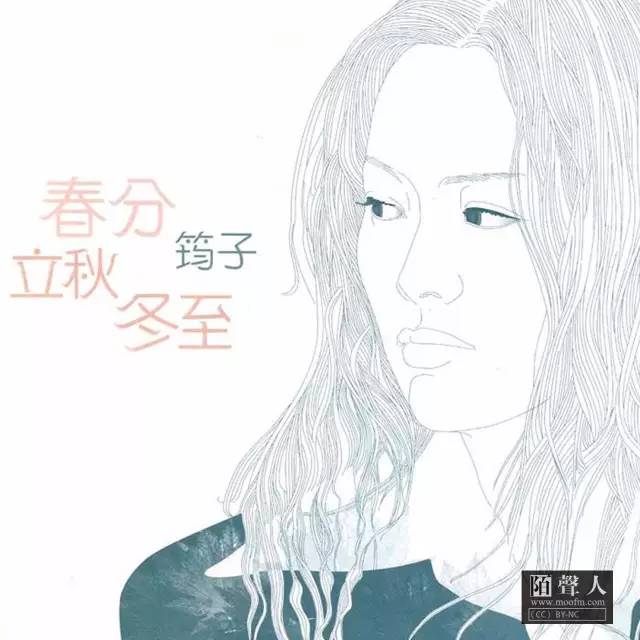

筠子的才华使得她得到了很多音乐前辈的器重和帮助。首张个人专辑,也是后来被乐迷们奉为经典的《春分·立秋·冬至》正是高晓松为她量身定做。专辑里的歌后来反反复复被无数人翻唱,男歌手,女歌手,其实都唱得不错,但就是少了种味道。有些作品,注定只属于少数人,属于最初唱出来的那个人,无论多么优秀的歌手再去重新演绎,都唱不出那种感觉。

在这张专辑里,最被我们津津乐道传唱不倦的就是《春分》和《立秋》。高晓松也在《立秋》里面贡献了他对词曲驾驭能力的最高巅峰。

“你坐在椅子上,看着窗外流过的光。你伸出双手,摸着纸上写下的希望……你举着一枝花,等着有人带你去流浪。”——画面感那么强,那不就是我们的青春么?在十七八岁的年纪,我们都是怀揣甜蜜又酸涩的心事,听着筠子、老狼、叶蓓、丁薇、朴树,和喜欢的人无所事事的游荡,说着不着边际的傻话,有时疯狂有时迷惘。

那时候听《立秋》这样的歌,还没有更多复杂的感受,知道这就是青春,但却是在多年后才体味到曲末唱的那几句:

总要有些随风,有些入梦,

有些长留,在心中。

——当时当日和恋人或者朋友轻松哼出的歌曲,在经历一场兵荒马乱,各自撑着伞走进一场无可避免的风雨里,独自走了很长很长一段路以后,才终于体味到这些话的真正意味。再也没办法毫不费力地唱出那样的歌词,简短的两句,却格外重,是要过了好久才能够装作风轻云淡地唱着:

谁听见海里面,四季怎样变迁

谁又能掀起那页诗篇

谁能唱,谁能让怀念停留在那一天永不改变

——筠子《春分》

可是年轻时抄在日记本里那句:让我唱,让我忘,让我在白发还没苍苍时流浪。如今却再也没有勇气写出或者说出这样的话了。

只有在听到筠子的歌时,那些刻意被隐藏起来的一段段流年时光,才会又从记忆里跳脱出来,让人有点手足无措,假装成熟的脸,突然浮现少年时的表情或模样。

也许好的音乐和青春一样,无论过了多久都不会褪色,哪怕被当事人遗忘了。哪怕已经没人会为此津津乐道了,但是突然有天翻出来听,还是会怀念,会被戳中。

还记得沈庆、栾树在筠子唯一的这张专辑里也都贡献了自己的杰作,或是词,或是操刀编曲。都让这张专辑更精彩也更有分量。筠子发了这张专辑后就红了。《青春》《春分》都成了人们在那几年传唱度最高的歌曲。可是,时间戛然而止了,在2009年的9月10日。

3.

筠子选择结束了自己年仅23岁的生命。

一个有着豁达、明媚笑容的新疆姑娘,一个23岁就离开的歌手,短暂的一生只出了一张专辑,却足以让人用若干年的时间去聆听去怀念。

在她这张专辑上市之前,她还给某网站做了现场访谈。那个网站的编辑后来回忆说筠子话很少,现场直播访谈时还拉来了另一个歌手李小龙,她并不善于也不太喜欢跟陌生人聊天。她说她给自己这张专辑打85分,还说:“希望能够找到许巍,能让他帮我写歌。”

可是,我们永远没有机会听到她和许巍合作的作品了。

18岁的时候,我喜欢的男孩子最喜欢把筠子那几句歌词挂在嘴边:

我脸上蒙着雨水就像蒙着幸福

我心里什么都没有就像没有痛苦

这个世界什么都有就像每个人都拥有

——筠子《青春》

我们根本无法揣度或者感受她选择以自杀离开的缘由。是困惑和挣扎太多,像她在歌里唱着:“为什么我们要成长,为什么有那么多墙,所有漫长的路越漫长。”还是说她已经过早的看尽了繁华,阅尽了风景……根本无法猜想丝毫。

筠子走了,张炬走了,小索走了……

一个时代过去了,我很怀念它。

她走了,带来阴霾和悲伤的同时却教会了我们很多事。

至少,她留下了一张不会过时的音乐专辑,慰藉我们的耳朵或者心灵。

让我们知道,孤独或者欢乐的人从来都不缺。

是的,要等雪花把头发淋湿。

要做一件晴朗的事,并且不再害怕天涯。

文/梦醒