1996年8月,杜可风在笔记本上写道: 今天,王家卫这部电影故事进展有点卡壳了,我已尽我所能追上故事的发展。某种形式上,故事有点虚弱,少有“动因”,也缺乏具体的指示,甚至没有次要情节。感谢老天,我们所有人都有足够的自信和直觉,我们相信一些有趣的事情最终会发生。 在后来结集成《布宜诺斯艾利斯飞行记》(日译,港译《杜可风春光乍泄攝影手记》)的拍摄日志中,最后一篇涉及到日期的是1996年12月10日,只有短短几个字: 我猜,我(的部分)都完成了。 放纵自由 杜可风在1997年5月发行的《春光乍泄》随行笔记中,用照片和录像反复地印证了这种可能性。这就是王家卫擅长的即兴创作方法。 他能根据一个大纲、少许音乐CD、少量图片和初步构思进行拍摄。他不需要一本正式的剧本。 这种方法当然会带来巨大的风险。 杜可风在笔记中除了列举出不同于王家卫终剪版本的各种“故事片段”,还记录了很多拍摄过程当中的不确定性: “一开始我们犹豫着要不要用我们‘标志性’的风格(即使用射速变化),但要是不用也太让人沮丧了……” “关淑怡(流行歌手,其戏份最终被剪掉)和张震来到剧组,或者不如说是来到了‘受害者组织’。 他们在房间里无聊地等待着自己的角色被创作出来,而王家卫则躲在隔壁的咖啡厅里同样盼望着这件事发生。 ‘节省经费’、‘适应新剧组成员’等原因,让我们被无数次叫停拍摄。现在他们来了,我们却在烦恼应该让他们做什么,甚至烦恼为什么他们会出现在这里……” “(在伊瓜苏大瀑布拍摄完毕后)我问张叔平,这在电影当中究竟是梦境还是现实。 今天我们得靠自己了;王家卫还在琢磨这是一个闪回的梦境还是黎耀辉身心救赎之旅的终点。这也可能是另一种电影结局。我们决定拍摄两种版本。” 没有人能想象那个夏天,这4个月里,他们在地球的另一端发生了什么,被记住的可能是这部命名为《春光乍泄》的电影在次年——1997年初夏的戛纳电影节拿了最佳导演奖。 继而它在1997年5月30日在香港率先公映,到今天为止,这部电影整整有20岁了,若它是一个人类,它也进入了弱冠之年。 深受它影响的70后、80后,如今也步入了中年;它的主创们,王家卫和它的泽东正在为打开大陆市场版图还在不懈努力;男主角之一张国荣永远离开了我们;梁朝伟当玩票一样接电影来拍;张震刚庆祝完他的电影处女作《牯岭街少年杀人事件》,从少年完成了到老男人的转变;杜可风刚刚在前天的戛纳拿了奖,他离王氏团队越来越远。 然而电影不老,它正当年轻。每一年依旧有许多人谈论起它,不断地翻看它,我在去年夏天的西宁也有机会第一次在大银幕上重看了一次修复版。很奇怪,它历久如新,并不显老。 关于《春光乍泄》历来有许多种解读,其中一种说法是,它是一部政治电影,王家卫仿佛也并不否认,他说他其中一个目的就是拍一拍回归前夕的香港。 “ 何宝荣,不如我们重新来过。 ” 关于时间的故事总是充满着哀伤,当我们重新看这部来自1997的电影,你会发现,“重新来过”只是一厢情愿,时间改变了香港,也永远改变了很多人的命运。 我们只能一遍又一遍地,在《春光乍泄》这部电影里过着一遍又一遍的人生。 那个夏天,布宜诺斯艾利斯充满了红色的、蓝色的伤感。 一直以来我在想如何去纪念/庆祝这部电影的20年,前不久碰巧我在影评人乔纳森•罗森鲍姆(Jonathan Rosenbaum)的网志上,看到他重贴了刊登于1998年1月23日《芝加哥读者》上面的影评,我查了一下日期,《春光乍泄》在北美放映始于当年的8月(蒙特利尔电影节),想必这是当时他看完的第一感受。 “在今天,我可能会给这部电影高得多的评价。”罗森鲍姆说。 特别翻译如下,就像是坐时光机从20年前穿越而来。 是为纪念。 困惑的风格 原载于《芝加哥读者》(1998.1.23) “在今天我可能会给这部电影高得多的评价。”—— J.R. 《 春 光 乍 泄 》 评 级:推 荐 导演:王家卫 主演:梁朝伟;张国荣;张震 翻译:@hihi_无敌 @FireworkVivi 校对:@一个Delpy 编辑:@一起去找圣鲸鱼 风格的陷阱 九十年代中期,王家卫那种五光十色的夸张迷幻风格,曾一度陷入泥沼。 我无法确定,这种困境是发生在《阿飞正传》(Days of Being Wild,1990)和《重庆森林》(Chungking Express,1994)之间,或是在拍摄《东邪西毒》(Ashes of Time,1994)的两年中,还是在他的后两部电影与《堕落天使》(Fallen Angels,1995)之间。 但我知道,王家卫那令人惊艳的风格模式已然凋萎成了一座由个人风格碎片堆砌的废墟。但也正是这风格,使《阿飞正传》成为了他的大师之作。 这些风格碎片当中的绝大多数是足够惊艳的。 《堕落天使》里就有很多这样的片段。它们散布在影片各处,像马戏表演中的绝妙动作一样惹人注目。 但由于出现得过于密集,这些片段最终也使人觉得单调乏味。 王家卫一以贯之的个人特色——多重人物角度叙事,与杜可风瞬时定格的慢速、模糊亦或快速摄影相得益彰。 如果你无意间接触了王家卫的作品,那你大概也会承认,这正是他值得的评价的地方。但是当他进行更宏大、更广泛的尝试时,这么做的结果就显得更加复杂不均了。 我们要说的并非是关于题材的问题,而是他所采用的方式。 乍泄癫狂 在《春光乍泄》(Happy Together, 1997)中,王家卫把核心角色减少至三人,并让他们行走了大半个地球。 从香港到布宜诺斯艾利斯(再加上伊瓜苏瀑布和火地岛的路线)。这部电影的主题大概是王家卫有史以来拍过最大胆的。 影片讲述了两个香港侨民的同性虐恋,外加一个永远徘徊在三角关系边缘的台北直男 但王家卫并没有聚焦于这些素材,也没有凝练出一个答案,而是将电影的结局引向了无解。 事实上,这部看似癫狂的作品其实有很多有趣的切面。 这包括,异性恋导演对于同性爱情中性与浪漫的热烈探讨; 两个最当红香港男星的大胆出演(梁朝伟和张国荣饰,两人都曾和王家卫合作过); 黎耀辉(梁朝伟饰)和张宛(张震饰,因饰演杨德昌1991年的电影《牯岭街少年杀人事件》中的14岁主角而走红台湾)的暧昧友谊; 还有对英国停止殖民统治后的香港社会隐晦而辛辣的影射。 片中人物都在走向千禧年交界的同时经历着自我认知和归属感的缺失。他们都身携充满焦虑情绪的漫游癖特质(片中一句反复出现的关键台词就是:“不如我们重头来过。”)。 影片同时窥探了亚文化者(中国人)如何将占据统治地位的当地文化(布宜诺斯艾利斯)压缩成几个流行文化符号。 如阿斯多尔•皮亚佐拉(Astor Piazzolla)的探戈和米隆卡,弗兰克•扎帕(Frank Zappa)的曲子,香烟,两间脏乱的酒馆,一盏艳俗的熔岩台灯等等。 讽刺的是,王家卫无可置疑的风格王地位,使得《春光乍泄》无法超越这些片段堆砌,却也使它得以葆有生命力。 我不知道究竟有没有导演是为了风格而风格的。不过一旦有了风格,就可能有如下几种结果。 以昆汀•塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)为例。他作为《重庆森林》的发行人,在一部长片之后便奠定了自己风格化人物。 而风格的改换,则意味着他可以彻底改头换面,颠覆观众的期待,吸引完全不同群体的拥护。 但是,昆汀的新电影《危险关系》(Jackie Brown,1997)却把他的风格形象搞得令人捉摸不透。 此后,他仍不断打磨着自己的作品,可谓无所不用其极。 他将影片与前作呼应,让自己在作为演员出镜,对血腥暴力进行夸张处理,反复使用“黑鬼”(nigger)一词,以非常手法呈现叙事顺序…… 这种种尝试中,只有后两个是他做得比较成功的。虽然后来他也改了习惯——只允许一个黑人角色说“黑鬼”,并从多个视角反复叙述同一叙事序列(就像斯坦利•库布里克(Stanley Kubrick)在《杀手》(The Killing)里做的那样)。 与昆汀相比,乔治•A•罗梅罗则是一个颠覆期望失败的惨淡例证。他从一个受人敬仰的cult大师,转型成了一个失败的主流导演,并最终归于沉寂。 另一个不那么刻意地颠覆期望的例子可见于大卫•林奇(David Lynch)最近的两部电影(译注:作者可能是指《妖夜慌踪》和《双峰:与火同行》)。他是一位被过誉的风格派人物,因此,后来舆论对他的反水也显得不可避免。 但相反,像伍迪•艾伦(Woody Allen)和约翰•沃特斯(John Waters)这样的风格派青睐者,且不论其作品的成败好坏,至少他们总能讨好自己最热情忠实的粉丝。 也许对他们来说,风格比创造更重要吧。 作为一个风格电影的领军人物,王家卫相比伍迪•艾伦与沃特斯,更像是昆汀与林奇。因为,与其说他个性化,不如说他的电影更偏向于风格化。 但他也和伍迪•艾伦一样,因为重复启用摄影师杜可风(Doyle)和艺术总监张叔平,常常使作品具有相同的“视觉效果”。 我想,这种形式的合作,除了其本身优势 (如杜可风狂放和随兴的风格)之外,会不会僵化了他的艺术创作? 在我印象中,这部电影并没有被英美媒体注意到。但过去几年间我们看到了同志电影和不同形式的跨性别电影在华人世界的蓬勃发展。 由近及远来看,我们看到了《春光乍泄》(Happy Together,1997),《我爱厨房》(Kitchen,1997,严浩),《河流》(The River,1997,蔡明亮),《男生女相:华语电影之性别》(Yang + Yin: Gender in Chinese Cinema,1998,关景鹏),《爱情万岁》(Vive L’Amour,1994,蔡明亮),《虎度门》(Hu Du Men,1996,舒琪),《喜宴》(The Wedding Banquet,1993,李安)《霸王别姬》(Farewell My Concubine,1993,陈凯歌)。 更不用说吴宇森的那些带有同性意味的作品了。 这是否说明了逐渐开放的中国电影审查制度放松了对同志电影的监管?亦或是中国民众对同性观念已经逐渐接受了?对此,我不得而知。 但正像关景鹏在《男生女相》里所说的,中国男性的性别感知与其父亲的某一既定形象有着密切干系。 这在《河流》中也有着惊人且直接的体现。影片讲述的就是一位父亲对自己青春期的儿子有着难以言喻的渴望。 王家卫强调《春光乍泄》的灵感来自于现代拉丁美洲小说,特别是曼努埃尔•普伊格(Manuel Puig)的《布宜诺斯艾利斯事件》(The Buenos Aires Affair)。 他说:“我着迷于它的书名并一直想把它作为我某部作品的名称。“ 然而,在布宜诺斯艾利斯拍摄完毕后,我终于意识到这部电影并不是关于这座城市的,所以这个我所珍藏的标题被我抛诸脑后。我只得想一个新的标题出来。” 但他最后定的片名(happy together,这也暗示了电影结尾的配乐) ,让人感觉更加不适合。除非他是故意要带上这种残忍的讽刺意味。 毕竟黎耀辉(梁朝伟饰)和何宝荣(张国荣饰)在电影里的相处并不是快乐的。除了电影开头激情的性爱场景,他们在片中的关系每况愈下。 一开始,他们在前往伊瓜苏大瀑布的途中分手;而在黎耀辉当了酒馆侍者,而何宝荣沦为妓男后,何宝荣为了给黎耀辉买回家的机票竟偷走了客人的劳力士表。 当黎耀辉决定不再与何宝荣有任何瓜葛的时候,何宝荣浑身是伤地倒在他家门口,黎耀辉带他去医院并把他留在自己狭窄的单人间里,让他安心养伤。 然而他们还是常常吵架,黎耀辉还把何宝荣的护照藏了起来。 这之后,情况越来越糟。故事的进展却严肃又不失浪漫。 在何宝荣走后,黎耀辉在中国餐厅当过厨师(他在这里邂逅了张宛),在屠宰场工作过,也做过妓男。 “我曾经想,我和何宝荣是不同的”,他娓娓说道,“然而孤独的人终究是一样的。” 虽然张宛终将回到台湾服兵役(演员张震在演完这个角色之后也是如此),而那时他却因为想去火地岛看“世界尽头的灯塔”而提前离开了。 黎耀辉在邓小平死于北京的同一天到台北去找张宛。但他只在张宛家的面摊找到了他的照片。最后他把那张照片拿走了。 如同影片当中的角色一样,《春光乍泄》更像是一部没有明确主题的电影。 对其所能做的最好阐释,大概是放纵而又无忧无虑地体验生活吧。而对于中国的观众来说,它似乎还能承受更深层次的解读。 亚洲电影专家托尼•雷恩(Tony Rayns)翻译了这部电影。他说这部电影“是对于一场命中注定又无疾而终的爱情所做的最为炽烈的描绘,它也是对这场荒唐情事强烈而动人的肯定”。 这想必也是王家卫围绕着这一主线打转的本意。 而对我来说,《春光乍泄》这部作品更像是引人注目的风格电影。 它不断寻觅着主题,并因着思乡的情怀和情绪的杂糅而愈发深刻。

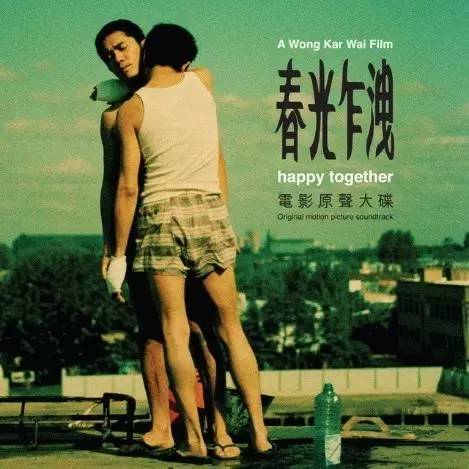

20年前这部华语杰作首映,如今它仍鲜活如昔

——关于《春光乍泄》

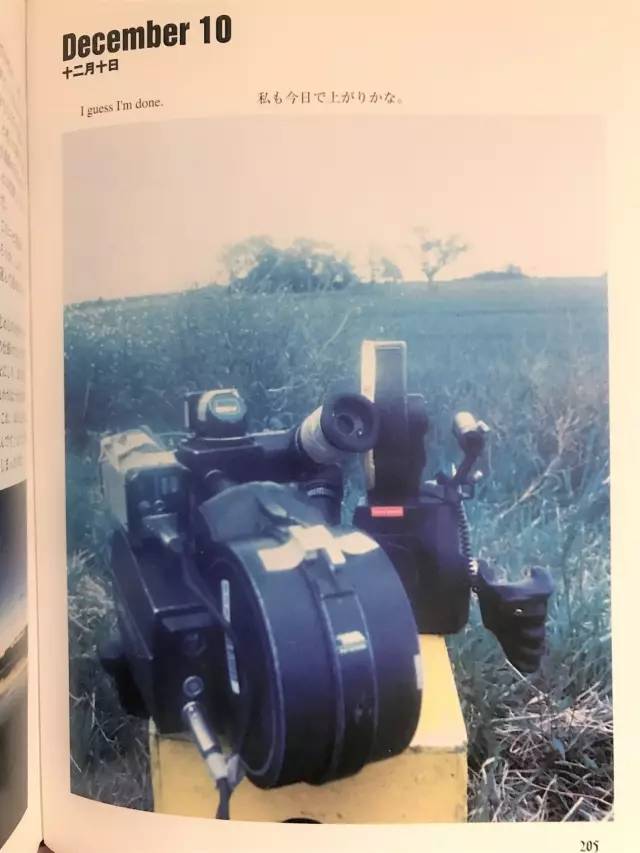

《布宜诺斯艾利斯飞行记》第205页

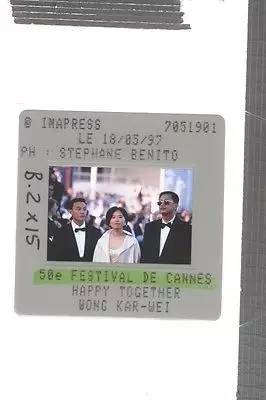

1997年5月17日,王家卫、梁朝伟、张震在戛纳(图片来源:alamy)

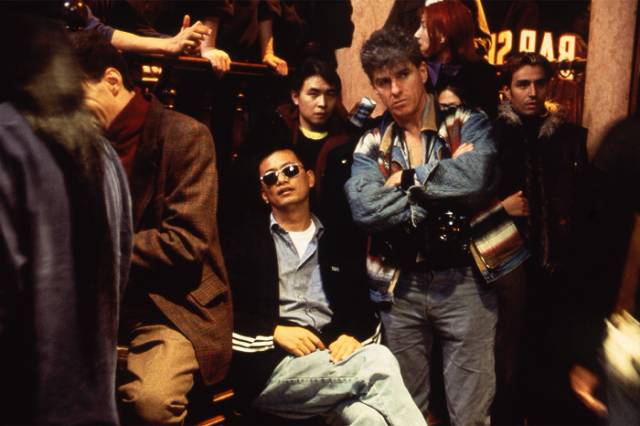

王家卫与杜可风

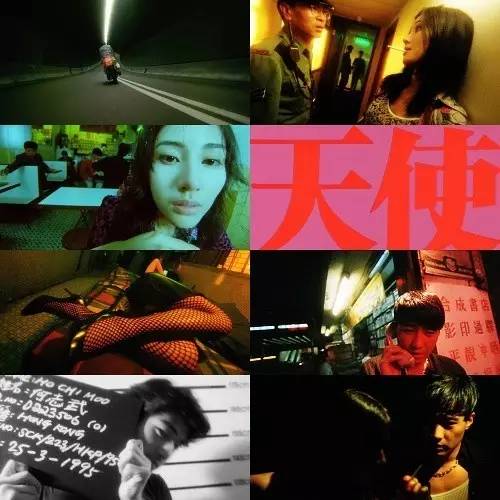

《堕落天使》中的种种碎片

彩色与黑白画面的切换,夸张的光效和视觉质感之间的抖转……杜可风的模式因而总是呈现出一种强烈的表面活性

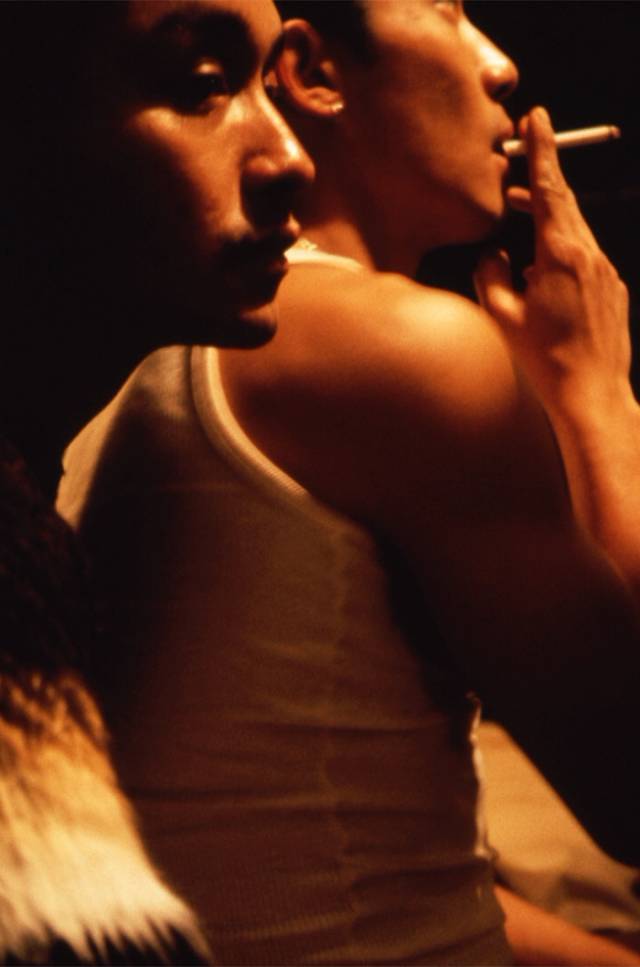

何宝荣、黎耀辉和张宛构成了《春光乍泄》中仅有的三个角色,但他们三人从未在影片中同框

床上戏的大胆远不能概括《春光乍泄》的癫狂,王家卫在这个松散的故事中透射了很多东西

《春光乍泄》的原声包括实验音乐先驱Frank Zappa的I have been in you,王家卫的选曲品味一直不错

昆汀是《重庆森林》的美国发行人,也曾是王家卫的信徒

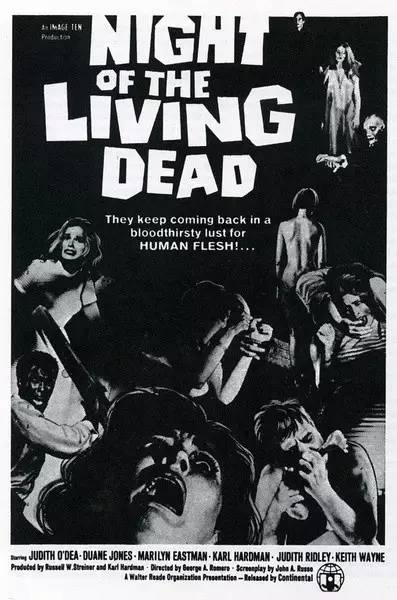

罗梅罗被誉为现代恐怖电影之父,不论你认不认这个称号,他的《活死人之夜》在美国恐怖影史中都是一部奠基之作

图为“恶心之王”约翰•沃特斯的《发胶》(1988),这是他第一部被主流电影界接受的作品,而他70、80年代的一系列cult片都是由固定班底完成的,风格相当统一

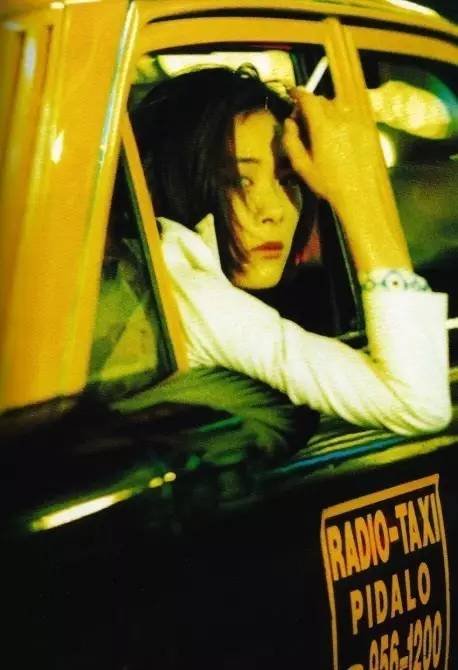

关淑怡——被整个剪掉的女主角

《河流》中的父亲并不是爱恋着儿子,而只是对年轻男子的肉体有着压抑多年的渴望

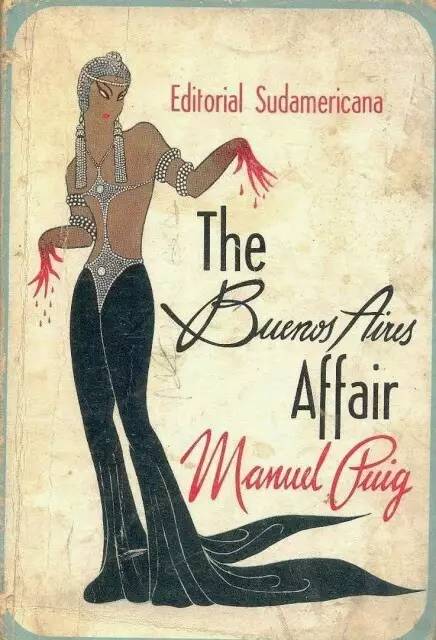

《春光乍泄》的文学灵感来源之一,《布宜诺斯艾利斯事件》

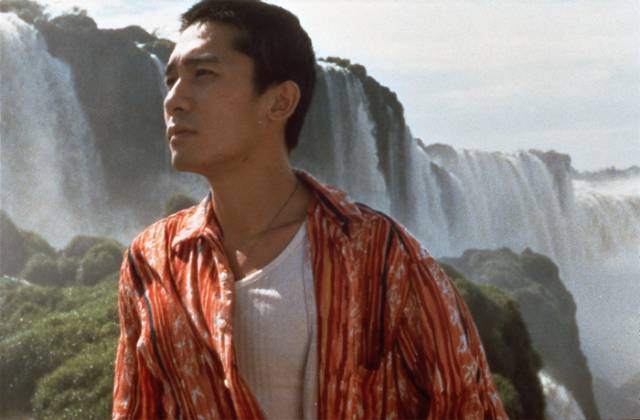

当黎耀辉终于来到伊瓜苏瀑布,他却觉得“好难过”,因为“站在瀑布下面的,应该是两个人”

两个人,命中注定又无疾而终

责任编辑:高梦苒 mengran@wufazhuce.com

本文付费转载自“奇遇电影”(ID:cinematik)

|

点击可下载ONE一个app

|