2017年5月23日,许鞍华导演迎来她的七十岁生日。

难以想象,许鞍华导演至今还保持着旺盛的创作力与战斗力。

她仍像是一个行走在电影世界里的少女,还在创作,不停冒险。

许鞍华出生于1947年5月23日,名字里的“鞍”来自祖籍辽宁鞍山。

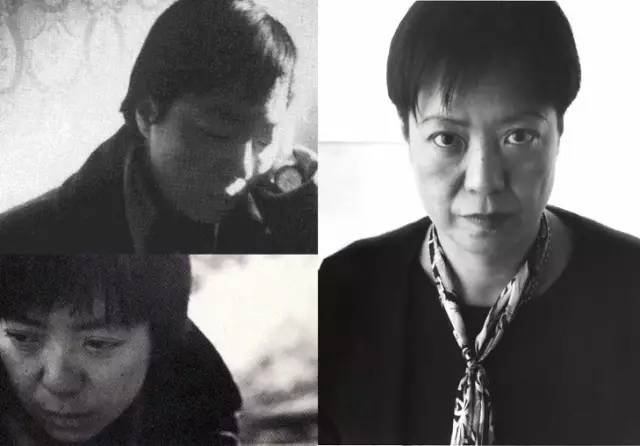

这是少女时代的许鞍华,面对世界睁大了忽闪闪的一双大眼:

1962年参加运动会的照片:

26岁在英国留学时的许鞍华:

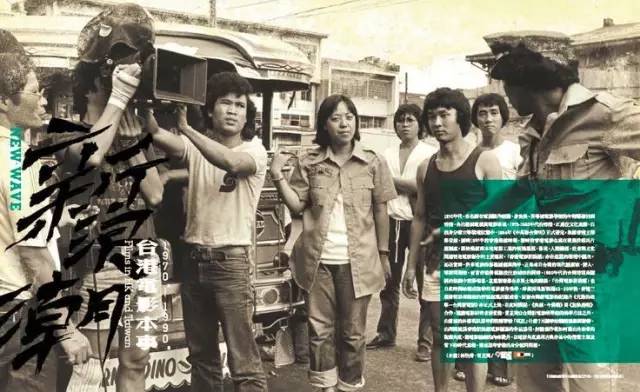

此时是1978年,香港电影新浪潮干将徐克在拍《蝶变》,严浩拍了《茄哩啡》,许鞍华拍的是取材于真实凶杀案的《疯劫》。

《疯劫》被认为是香港新浪潮电影代表作,奠定许鞍华的地位。该片演员赵雅芝与她合影,此时的许导神似多年后数度合作的赵薇。

早年镜头下的许鞍华,严肃或温柔。

许鞍华身着白衣,这是她的青葱玉女时代:

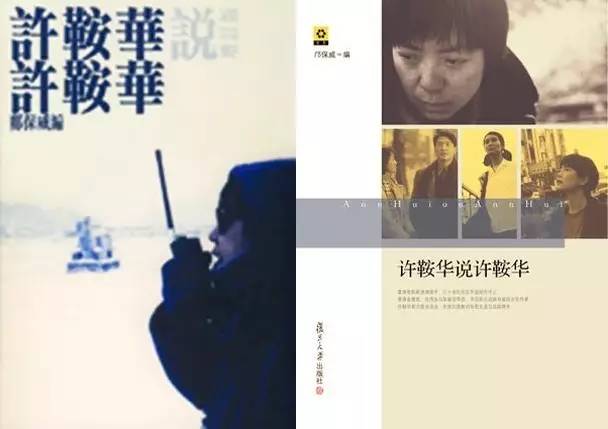

如果要对许鞍华的创作生涯进行梳理,《许鞍华说许鞍华》一书是不错的线索。

书里有许鞍华自述从影以来的创作经历,并对每部作品的优劣得失做出自我检讨。

图为港版与内地版书影:

一路以来,许鞍华作品类型丰富,风格多变。

香港电影学者罗卡在1985年说过:

“就文化的层面上看,许鞍华的作品标示了1949年以后出生的香港中国人的特色:立足中国香港、面向国际而寻根于中国的复杂性格,以及无可摆脱的乡愁和漂泊感。”

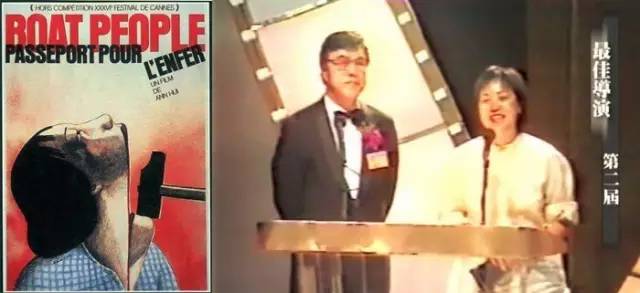

1983年在第二届香港电影金像奖上,许鞍华讲述越南难民故事的《投奔怒海》荣获最佳影片、最佳导演奖。

她领奖时说,胡金铨导演告诉她“拍电影要有视死如归的精神,我依照他说的去做,不但没死,还得了奖。谢谢你,胡导演!”

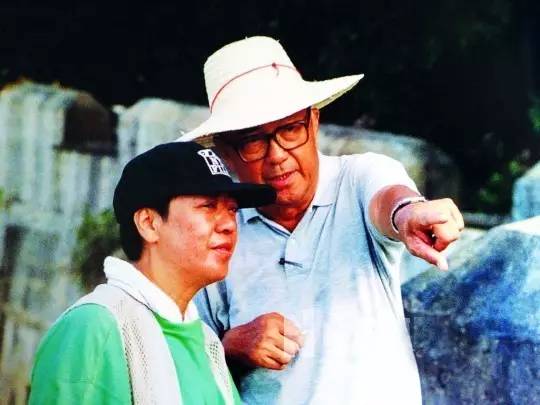

她曾担任过胡金铨导演(中)的助手:

许鞍华导演《投奔怒海》时,刘德华崭露头角:

三十年后再度合作《桃姐》,两人在片场:

许鞍华擅拍女人戏,造就很多影后,所以她也被称为“影后制造机”。

萧芳芳1995年凭《女人四十》夺得柏林影后。

2006年《姨妈的后现代生活》斯琴高娃夺得香港电影金像奖影后。

2008年《天水围的日与夜》鲍起静夺得香港电影金像奖影后。

叶德娴凭《桃姐》夺得当年威尼斯影后、金马奖金像奖影后。

1999年李丽珍凭《千言(防和谐保平安)万语》夺得金马影后。

身为香港导演,香港沦陷题材一再出现在许鞍华的作品里。

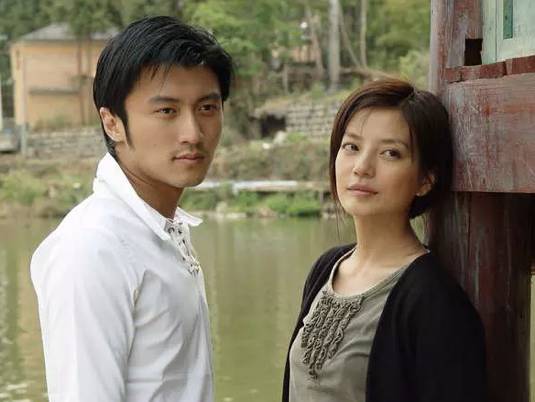

早年有《倾城之恋》,香港沦陷成全白流苏与范柳原。图为演员周润发与缪骞人:

《黄金时代》里萧红流亡到香港,当时战火倾城。图为黄轩剧照:

《明月几时有》的时代背景也是香港沦陷期间,图为周迅剧照:

三部电影的主人公从百姓、作家到革命志士,各色人等乱世沉浮,一起组成香港沦陷三部曲。

许鞍华曾多次改编张爱玲小说,包括《倾城之恋》《半生缘》,近年推出《金锁记》话剧版。

《倾城之恋》票房口碑失败。

拍摄时许鞍华(右)与主创开会。左起:主演缪骞人、周润发、副导演关锦鹏(后排站立者)。

许鞍华后来说张爱玲的好友宋淇建议要拍得像喜剧,“应该是比较轻松的、时尚男女的、很文明优雅的表现,而不是深刻缠绵的爱情故事。我当时没有理解这些。”

后来拍《女人四十》《姨妈的后现代生活》,她说自己能更好地平衡悲与喜。

北望神州,故国神游,也是许鞍华的拿手戏。

比如在电影《男人四十》里,让张学友、梅艳芳背诵《赤壁赋》,“读了那么多长江三峡的诗词,若不亲身走一趟,怎么行?”

张学友在读《万历十五年》:

后来许鞍华到内地,与黄健中、阿城、李陀等人同车时谈到《红楼梦》,大家很惊讶:“你们香港人也看《红楼梦》啊?”

比起后来北上拍戏的香港导演,许鞍华差不多早了二十年到内地,已像苦行僧一样走遍大江南北。

1980年代拍摄《书剑恩仇录》时去江南与大漠:

这部电影拖了三年,她后来总结教训,那三年主要是去旅游而非拍戏。

“我一定要去黄河边拍,其实我可以在北京拣条河就过关”,“西湖其实也可以在厂里拍摄,根本无须走到西湖架起灯来拍”(见《许鞍华说许鞍华》一书)。

1986年,许鞍华曾应谢晋导演邀请,到内地为《芙蓉镇》的改编出谋划策。

后来还在谢晋导演的《鸦片战争》中担任策划。(剧照傅摄)

2000年,许鞍华拍电影版《玉观音》到过云南等地。

拍《上海假期》《半生缘》《姨妈的后现代生活》等片,去上海、东北等地。

在许鞍华印象中,到内地拍戏只有《投奔怒海》算是比较顺利。

可能因为该片监制是夏梦。

“夏梦小姐很powerful”,拍戏有市民阻碍拍摄,当地可以宣布宵禁。

夏梦与许鞍华:

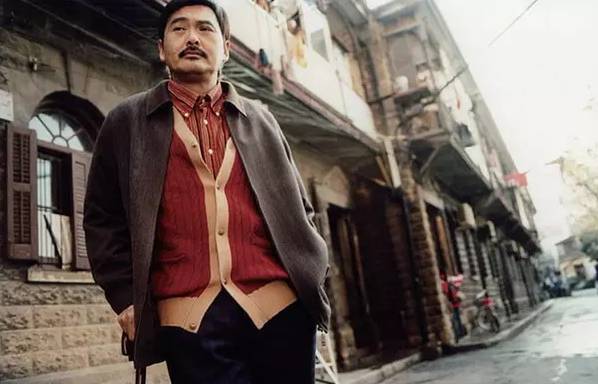

广场舞、票友唱戏、大街上的碰瓷……许鞍华电影对近年内地生活风貌有过细致描摹。图为《姨妈的后现代生活》卢燕、周润发、史可剧照:

当年《书剑恩仇录》的“迁徙式”拍摄又在《黄金时代》时重演:行走路线达至哈尔滨、北京、青岛、上海、武汉、重庆和香港等地。

这样耗费心力的拍摄方式被当做光荣事迹写进不少媒体报道。许鞍华后来却说,拍摄数月后,自己已经不耐烦。

书写宏大时代,风雷激荡,非如此不可。

当更多香港影人北上时,许鞍华的镜头再度折回香港市井,《天水围的日与夜》《桃姐》,小人物的琐碎温暖尽在其中。

图为《天水围的日与夜》鲍起静剧照:

香港影评人协会评论该片“以轻盈抗衡沉重”,“用内敛诗意、生活味道、写实质感、诚挚温情与人文关怀重新建筑天水围城,再折射出我们实在经历的相关故事”。

许鞍华曾为左派影人白荻的自传写序,说到那代人的精神面貌,“人与人之间更有着浓烈的守望相助关系,人情味浓,当中的精神价值是蛮可贵的,现今社会不同了。”

这些话可以与许鞍华近年《桃姐》等作品对照看。

导演陈嘉上说,香港电影之所以能够撑着,是因为我们还有王家卫、还有许鞍华。

插个话,许鞍华最喜欢的王家卫作品是《重庆森林》。当年拍摄《书剑恩仇录》时还找过王家卫写剧本,王家卫说自己不懂写武侠片,没能合作。

说到许鞍华在银幕上的形象,虽非演员出身,也客串过不少电影。梳理一下,颇为有趣。

1981年客串谭家明导演的《爱杀》,左为叶德娴:

1983年客串洪金宝导演的《奇谋妙计五福星》:

2002年客串黄子华导演的《一文鸡保镖》:

2004年在黄真真导演的《女人那话儿》里亮相:

2010年在电影《岁月神偷》里饰演小学老师:

在《我是路人甲》里演自己:

片场里的许鞍华,姿态不一。拍摄《黄金时代》中席地而坐:

与周迅、霍建华在拍摄《明月几时有》:

2014年,许鞍华凭借《黄金时代》拿下第51届金马奖最佳导演。

这是她继《千言万语》(1999)、《桃姐》(2011)之后第三次拿下该奖。

当时她说:“原本没想到会得奖,要做为艺术牺牲的人,拿到奖反而不知道说什么。”

距离1983年她讲“视死如归”已经过去三十年。

“许鞍华一生都在拍电影”,香港作家黄碧云说,“她的作品逐一看都会有缺点。整体看,就可以看到她的求索。求索是一个美丽的姿势。”

这样的总结很是中肯。

行走中的许鞍华,永远在过程之中,“她的电影就是她的生活,她的人”。

据说《黄金时代》一片宣传时称其为许鞍华退休前最后一部作品,她对此大为不悦。

套用《倾城之恋》的话说,“我的故事还长着呢!”

许导,等着看你的新作品!