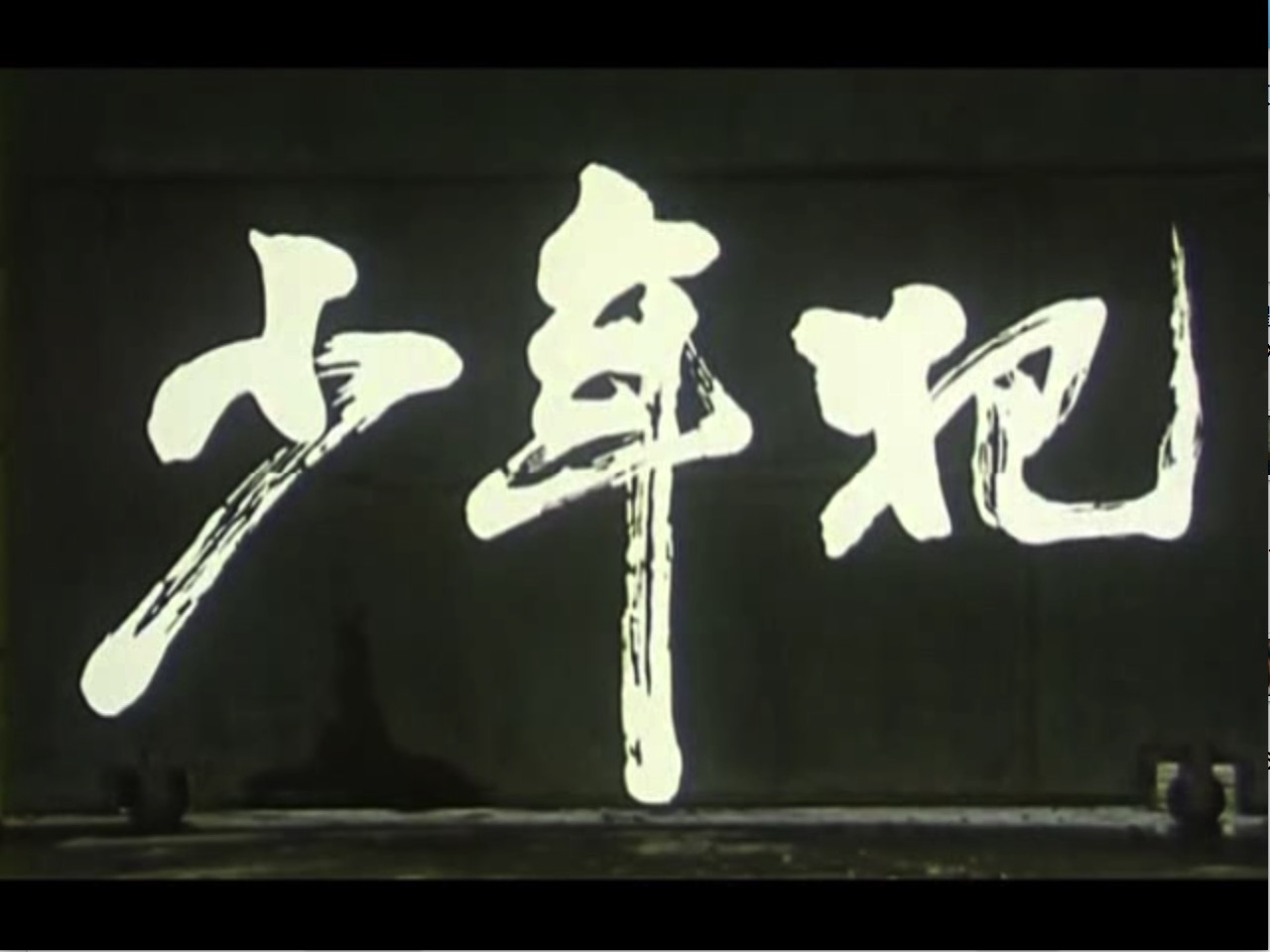

请先戳以上电影片段。片中演少年犯的,都是1980年代在押的少年犯。在今天看来画风鬼畜,但电影1985年公映时,赚取的都是泪水。

每次打开手机刷微信微博,某某某明星出轨的新闻中,总会夹杂着那么几条让我膈应的信息——

作为少年的我,无法想象,有些少年,除了打王者荣耀坑你之外,竟然还在酝酿令人发指的犯罪。

少年犯罪,我们现在经常从新闻和法制节目里看到,但在1980年代,还会出现在电影荧幕上。

1980年代,我还没出生。但我知道那个年代,物质水平刚开始丰富,精神层面开始解冻,社会思想空前活跃、牛鬼蛇神备出。

我想象中的1980年代,整个就是Cult系的。各种奇伟、瑰怪、非常之观,就像万花筒中的景象。

而1980年代的许多电影,则是自带暗黑属性的,猝不及防就给你一把童年阴影。时隔多年之后再看,又会发现,阴影背后,其实蕴含着无穷丰富、意味深长的现实意义。

比如下面的画面——每当看到这些片头,我都要先做好尿裤裆的准备。

但是1980年代的文化开放度的确非常高。

比如,让全国人民闻风丧胆的“83严打”过后,原本登不上台面的“监狱大墙文化”,以各种形式跻身主流文化。

1983年,演员迟志强因聚众跳“贴面舞”等“下流行为”,被判流氓罪4年。出狱后,他演唱了改过自新,痛改前非的囚歌《悔恨的泪》,火了。

很难想象吧?那时,大街小巷放的不是刘德华,也不是黄家驹,而是一首囚歌!

还有一批纪实文学,使人们开始关注高墙内的犯人群体。比如贾鲁生的纪实文学作品《西部大监狱》。

“83严打”后,许多重犯被送到新疆塔克拉玛干沙漠中劳动改造,《西部大监狱》通过对监狱生活的纪录、对海灯法师弟子等“明星罪犯”的采访,展示了鲜少人知的“大墙文化”。

大墙文化在电影作品中也有体现,《少年犯》就是其中的经典。

这部电影上映于“83严打”两年后,1985年。许多学校都曾组织同学去观看,博取了几多观众的泪水。当然,痛哭流涕之后,读后感也是少不了的。

电影的出发点是为了关怀下一代,同时探索少年犯罪的成因。几个主演,直接就是少管所在押的少年犯,并且全程实景拍摄,剧本则参考了实例,考究详实。十分难得。

电影主要讲述萧佛、方刚、沈金明三位少年犯在少管所中反叛和改造的过程。

线索人物是《社会与家庭》的女记者、知心姐姐谢洁心。她为了研究“文革”后社会家庭变动与少年犯犯罪成因,亲自到少管所收集第一手资料,一边记录萧佛、方刚、沈金明等少年犯的生活,一边感化他们改邪归正。

三个少年犯,分别是三种典型。方刚是性格暴虐的暴力少年,因持刀伤人被判刑。虽然那个年代《古惑仔》还没有上映,但这种喜欢砍人的不良少年还是数目众多。

他刚到少管所就杀了牢头狱霸的威风,将索要“贡品”的狱霸凌辱了一番,正可谓团战先开大,打牌先出炸。

监狱中,新犯入狱,要接受老犯的入站教育(指老犯为了让新犯认怂,对新犯的惩戒,通常会不让新犯吃饭,甚至拳打脚踢),少管所也不例外。

吃饭时方刚就受了打饭帮工的欺侮,帮工不仅不给方刚盛肉,还略带嘲讽地给方刚盛了一碗肉汤,于是脾气火爆的方刚将其打成了猪头。

方刚多次打架后,指导员开始对他进行严密监视,他再想凭拳头解决问题就很难了,于是开始密谋越狱。

方刚串通狱中官员子弟,在被指导员训斥后,佯装吞下折叠剪刀自残,再掩护对方趁乱逃狱。

看得很肉疼。但确有其事。吞食剪刀自伤的这类行为,被称为“造作伤”。

有些犯人会利用自残手段制造混乱,甚至给监狱制造压力。毕竟在监狱内犯人身体受到损伤,会对监狱造成很大的舆论压力。

很多犯人“造作伤”,都会选择吞食异物,或者假装吞食异物。

例如那时候的西部地区,监狱医疗水平落后,就有犯人假装吞食异物。监狱医院没有X光等设备,就不得不进行开刀手术,只要开刀手术,犯人就必须卧床休养,至少几个月不用参加劳动。

假装自残的方刚,在救护车上看到指导员十分急切,倍受感化,主动承认错误,还开始改过自新。

然而在一次探监活动中,方刚没有看到自己的父母,心情失落,竟然真的吞下剪刀自杀。

原来方刚家里的教育方式,就是以暴力与恐吓为主,这在很大程度上影响了方刚的行为。

女记者谢洁心决定从根源上解决问题,去找方刚父母谈话,让他们的态度开始改观,还去主动探视方刚。这让方刚进步很大,性格也开朗了许多。

另一位少年犯萧佛是一位“多进宫”(监狱隐语黑话,指多次进监狱)的少管所常客。他入狱是因为盗窃。

萧佛的生活很不幸福,父母离异,也都对他不管不顾。他因此在社会闲散人员的诱导下走上了偷盗的道路。这群人把萧佛当成摇钱树,逼他学习扒窃。

注意看下面的镜头:萧佛并不是在练二指禅,而是扒窃技能。许多小偷都是通过练习用两根手指在开水中夹起肥皂,来提高扒窃水平。

在少管所中,萧佛努力学习生存技能,已经能够熟练操作机床了。

然而一次探监,萧佛再次受到了打击。

萧佛的亲生父亲一边恐吓他,一边向指导员表明:萧佛与自己分别时间太长了,早就没了父子感情,自己也无能为力。

萧佛又一次被家人抛弃,内心崩溃。他近乎疯狂地奔跑、哭泣……如果不是指导员及时劝阻安慰,恐怕少管所内又要发生一场血の惨剧了。

饰演萧佛的演员叫蒋健,也是因离异父母不负责任而走上犯罪道路。

片中有一段萧佛偷同伴牙膏的戏。他不动声色地将牙膏偷到,大家都为他的表演哄笑,他却难过地垂下了头,因为偷窃曾经是他不光彩的谋生手段。

沈金明则是三位少年犯中性格最温和的,原本家庭富裕、成绩优异的他,无意中接触到黄色手抄本,受到诱惑动了邪念,将魔爪伸向了幼女,事后他很内疚后悔。

沈金明在少管所里还认真学起了英语,表现良好,家长探监时他演唱了一首叫《心声》的歌。

这首歌就是本片的主题曲。

主题曲本来是请电影厂的作曲家写的,但不够感染人。后来,一位犯罪少年作了这首《心声》,让大家泪如雨下,立刻被选为主题曲——就是你们在文章开头视频里听到的那首。

沈金明因为表现良好,提前出狱,最终还考上了大学。

电影的最后,几位少年犯都在谢洁心的关怀和感化下得到了改造,而悲剧的是,谢洁心却对自己的儿子疏于管教,最后他因为流氓罪被捕,成了少年犯。

说到底,从阴霾中刚刚摸爬出来的80年代,单纯得像一个男孩子手都没摸过的小姑娘,这也使得这部电影并不完美——它把少年犯简单地归因为家庭教育的缺失。

但这部电影当年也的确引发了大众对少年犯的关怀,对少年犯罪的研究也开始增多。

而那种真实的拍摄方式,在今天看来仍然十分可贵。

然而故事还没完。

我前段时间看法制节目《案件聚焦》,意外发现了《少年犯》中的一个配角华强。

他在出狱后无法融入社会,迷上赌博,又重新犯罪。1984、1988、2002年因为盗窃被收容劳教,2014年,年近半百的他又倒卖房产诈骗,因合同诈骗罪被判5年半,如今仍旧身陷囹圄。

少年犯又沦为了中年犯。

三十多年过去了,人们对少年犯罪根源的认识,已经从单纯指责家庭的失职,延伸到了社会的每一个切面。

但是,如今再想看一部类似《少年犯》的电影,却很难了。