我一直没有去过武汉。因为在去武汉之前,我和大部分人一样,对武汉的印象还停留在热干面和小龙虾。而我恰好对这两样东西都缺乏热情。

现在想来,这种认知是近乎符号化的。就像我也很早便知道武汉三镇的名字,然而实际去了才意识到三镇之间距离之远差异之大,以至于我每天千里迢迢横过长江跑去对面汉口吃早餐的时候内心极度崩溃。

人总是要亲自走上这么一趟,才能真正感受到这个城市的风貌。

电影《万箭穿心》开头,马学武骑自行车去工厂上班,在等红灯时,周围的人忽然纷纷拿起车筐里的饭盒埋头吃热干面。我对那个镜头的印象非常深刻,因为有一种奇特的魔幻感。但是真正走在武汉街头,你会发现,边走边吃热干面算什么呢?我甚至看到有人能边走边吃带汤的牛肉粉,筷子上还套着一个面窝。

啊,说起牛肉粉,我不明白为什么从来没人给我安利过武汉的生烫牛肉粉……恨不得每天都想吃一碗好嘛!虽然先入为主地认为在武汉早餐就必须要试试热干面,但吃过生烫牛肉粉之后我就舍不得把每天胃容量的份额分给热干面了!(不要骂我,我知道你们都喜欢热干面,但我是吃粉星人……)

为了这一碗生烫牛肉粉我决定如果下次去武汉一定要住汉口!(我也不知道为什么,但我找到的比较出名的生烫牛肉粉都在汉口,汉阳也有,但武昌就没有……)所以选对住处很重要啊盆友,武汉出个门有多难我简直不想再提……更别说天天过江了……

总而言之,因为交通的问题这次武汉觅食之旅非常受挫,很多想吃的东西都还没有吃到。不过有生烫牛肉粉和清蒸小龙虾我觉得已经很对得起高铁票了!

重点不是小龙虾,是清蒸小龙虾

唐鲁孙写过一篇关于武汉饮食的文章,说武汉“地处大省通衢,长江天堑,水运总汇。开埠既早,商贾云集,西南各省物资,又在武汉集散,所以各省的盛食珍味,可以比美上海,靡不悉备,因而武汉跟北平一样,谈甜咸小吃多到不胜枚举,可是要找一家真正湖北口味的饭馆,就是湖北老乡,还不一定能指出那家是真正湖北馆子”。

据我观察,大众点评上分类为“湖北菜”的馆子里,很多是类似江湖菜或者农家菜的概念,比如选一条江鲜,鱼头鱼骨炖汤,鱼肉打成鱼元下到汤里。虽然听起来很不错,但是可惜一条鱼至少四五斤起,两个人没法享用。而且我们去的时候是四月底,刚好是一个非常尴尬的季节了,粉藕和红菜薹都是冬天才有,藕带又还没上市,小龙虾却还远没到最肥美的时候。

还好武昌鱼还是可以吃一吃的。到了武汉的第一顿就是它。亢龙太子酒轩的清蒸武昌鱼便宜到让人震惊,而且分量也不小。另外点了一份萝卜元拼藕元,一份财鱼饺汤锅,一份米耙,服务员赶紧拦住我说别点了别点了,两个人吃这些可以的了。

武昌鱼有点太大了,背上的肉有点老。

藕元粘糯又有弹性的口感非常好,萝卜元比较清爽。

藕元里面有细细的姜泥,很提味。

财鱼饺汤。财鱼就是黑鱼。

鱼饺是用一整片鱼片包着猪肉馅,像福州的包心鱼丸。

结账只有一百出头,性价比可以说非常高了。唯一的遗憾是没有吃到排骨莲藕汤,服务员说因为这个季节藕不够粉,所以现在不做了。

下午绕着东湖走了四五公里。风景还算不错,不过最好找辆单车骑,因为所谓的观光车只卖通票,而且不到下午五点就收车了。

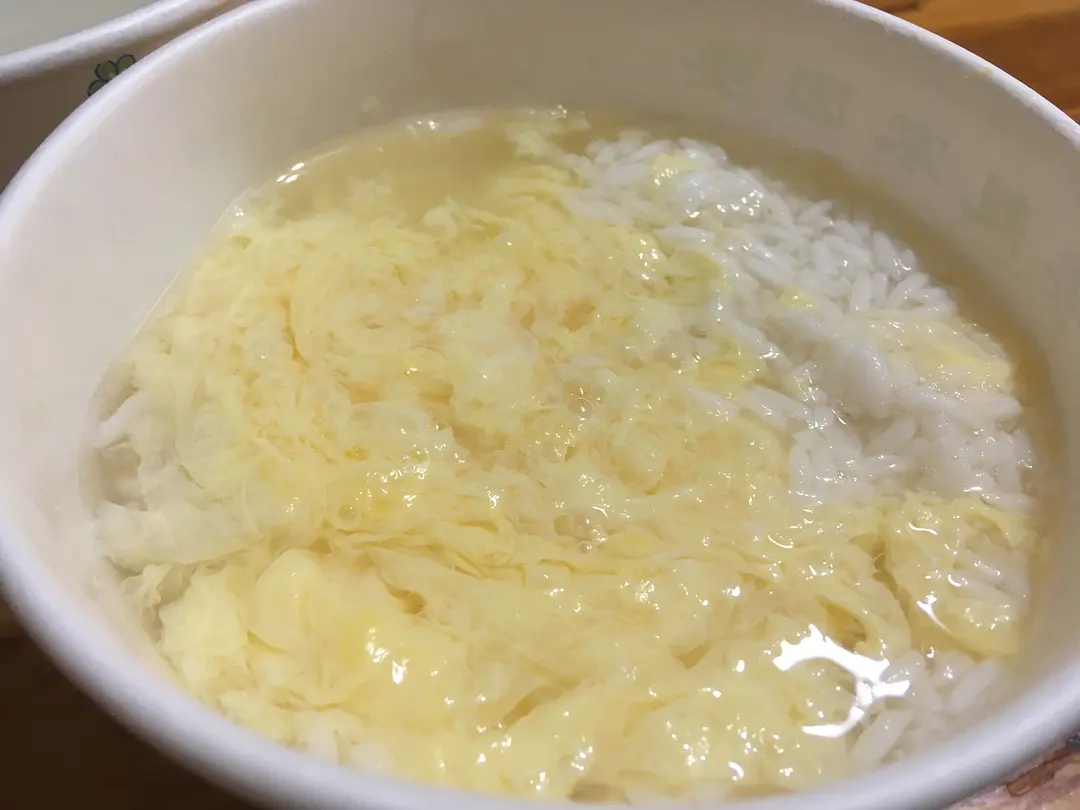

晚上就随便在酒店附近叫了外卖,主打湖北土家菜,土豆焖饭、合渣、凉拌折耳根,和四川的农家菜多少有点相似,味道也是那种朴实的好吃。

恩施土家菜。

第二天做好了排队的心理建设,准备去粮道街的赵师傅家吃“网红”的油饼包烧麦。不过我实在是太怕排队了,所以先去附近的武昌辛亥革命博物馆晃了一圈,错开早上的饭点。

建筑很漂亮可惜布展稀烂的辛亥革命博物馆。

到粮道街的时候十点半多,所以大概排了不到十分钟就吃上了。饿了一早上才吃到的油饼包烧麦还好没有叫人失望,油饼脆脆的,烧麦皮很薄,一咬下去可以立刻感觉到里面油润的糯米饱满到溢出来,黑胡椒的香气够浓,很好地中和了一些油腻感。第一口吃下去的时候满足感极其强烈,不同质感的碳水化合物三兄弟在口腔里爆发出热辣辣的香气,浓郁而丰盈。再配上热热的甜蛋酒,有那么一瞬间会让你忘记自己正汗流浃背地坐在街边局促的店面里,无视身边等位的人群,全心全意沉浸在胃里获得的踏实感和饱足感。不过这种满足感会随着饥饿感的消失而逐渐下降,因为这东西多少有点油腻。或许这正是那么多人甘愿为它排队一个小时的理由吧:越饿的时候越能体会到它的美味。相比油饼包烧麦带来的冲击感,热干面反而并没有给我留下特别深刻的印象。看店里的阿婆手脚麻利地端出一碗碗现打的蛋酒倒让我觉得蛮有趣的。也要了冷的米酒,香气不如热的蛋酒浓郁。

接着去附近的三胖腰子粉吃了一碗腰花粉,把这顿饭变成了彻底的武汉式brunch。

虽然叫腰花粉,但是标配其实是猪肉、猪肝和猪腰。店门口摆着切好的新鲜内脏,点单之后立刻开火,每样抓一点下去大火爆炒,加大量的胡椒,勾浓浓的芡。同时另一边往汤里下宽粉,捞出来之后淋上现炒的浇头。虽然卖相普通,吃起来味道还不错,腰子够脆,没有腥臊气,猪肝粉嫩,火候掌握得很好,可惜吃得出来里面加了不少味精。

然后去武汉长江大桥看长江,四月底的天气已经热到让人绝望,江边满是纳凉的人。可是江上一片雾气,也没有风。从码头坐船过江,船上的人也是一副没精打采的样子,没人张望江上看不见的风景。

雾锁长江。

去江汉关博物馆里吹了一阵冷气,决定放弃下午的行程,过江回酒店躺平,等着晚上出门吃小龙虾。

傍晚下了一阵雨,多少清爽了一些。六点钟之前到达靓靓蒸虾,刚好不用排队。

按照在北京吃小龙虾的路数,点了两份小龙虾,一份清蒸,一份口味虾球,另外点了一碟毛豆,一碟馓子皮蛋,一碟炸藕海,一份凉面。没想到菜量惊人,最后毛豆和藕海全部打包回去了。

不过隔天还是忍不住又来了一次,因为清蒸小龙虾实在是太好吃了!你可以说我没吃其他口味的没有发言权,但是我想说,其他口味别的地方一样能吃到,在武汉能吃到新鲜的小龙虾当然是要吃清蒸啊!其实我对小龙虾兴趣不是特别大,对于特意去簋街某大家排队几小时的行为完全理解无能。清蒸小龙虾完全改变了我对小龙虾的偏见。剥出饱满脆弹的虾尾,先吸一口浓郁的虾黄,再大口咀嚼鲜甜的虾肉……啊,我可以一直重复这个动作永不厌倦。偶尔遇到个头特别大的,还能从钳子里拆出一整条鲜嫩多汁的虾肉,口感和结实的虾尾完全不同,感觉开启了新世界的大门。

一整个手掌那么长的小龙虾。好奇夏天的小龙虾倒底会有多大。

相比起来口味虾球简直太小了。

每桌都有的毛豆,但我觉得很普通啊。

同样每桌都有的凉面,我觉得比热干面好吃。

第一次吃馓子拌皮蛋。

前一天打卡两家网红店都没怎么排队的经历让我头脑发热,决定跑去汉口吃严老幺烧麦。结果这次失算了……附近很多居民都自带饭盒来打包烧麦和豆皮,一次性买四份烧麦四份豆皮的大有人在。一边眼巴巴地数着前面的人数和锅里的豆皮数量,一边祈祷每个人少买几份,最后足足排了半个小时。烧麦比豆皮快一点,所以还在排豆皮的时候就把四只烧麦吃下去了。味道和赵师傅家差别不大,而且似乎只有两只里面有肉。还好豆皮料比较足,脆脆的笋干和厚实的香菇搭配在一起的口感很好,表面的蛋皮薄而焦脆,可惜糯米有点干。据说加了卤水的湿豆皮不是正宗的武汉豆皮,不过我觉得可能湿一点的更对我的胃口。糊米酒里面有小汤圆,口感过于扎实,糖桂花很提味。我个人倒是很喜欢鲜鱼糊汤粉。鱼汤熬得稠稠的,下多多的胡椒粉,刚炸出来的油条撕成段泡进去,浸满了鱼糊汤的油条妙不可言。

现做的豆皮,一锅只能出八份,经常两三个人就买光了。等到崩溃。

排到令人心碎的烧麦,其中两只还没有肉,太让人心碎了。

豆皮卖相还不错,味道个人认为不值得排半小时。

糊米酒有点太稠了,如果没有小汤圆感觉会更好吃。

面窝,鸡冠饺,油条,武汉炸物三兄弟。很想试鸡冠饺但是吃不下了。

不管你们怎么说我都要说我爱鱼糊汤粉,泡油条吃一本满足!

这次武汉式brunch之后的散步地点是古德寺。奇妙而独特的建筑风格隐藏在不起眼的街巷之内,是值得特意造访的地方。

汉口的旧街巷有时候让人想起上海,虽然破旧,但是梧桐树掩映下西式建筑的残影还是很有味道。我们专门去看了汉口大智门火车站旧址,那是一栋非常漂亮的法式建筑,从前是京汉铁路的终点站。可惜就那样被遗弃在车站路的尽头,铁门紧锁。

汉口老城区让人想起上海。

非常漂亮的汉口大智门火车站,默默无闻到令人难以置信。

大门紧锁,不能进去参观,就这样荒废着实在太可惜了。

傍晚在武汉大学散了步,出来就在校门外随便吃吃。莲藕汤果然不够粉,干烧大白刁又炸得有点过头了。隔天还是回到亢龙太子酒轩,点了黄辣丁苦瓜汤,泥藕烧湖鸭和沔阳三蒸。沔阳三蒸除了常见的糯米圆子,另外两味是蒸青鱼和蒸萝卜。青鱼肉厚又容易有土腥味,第一次吃清蒸,应该是事先腌过,味道入得很透而没有腥气。新鲜的黄辣丁随便煮煮便很好吃了,泥藕酥烂,和鸭肉一起加点豆瓣红烧,鸭肉干香。无论食材的新鲜度还是厨子的手艺都远胜昨天,但是也没有好吃到会让人心生惦念的程度。所以湖北菜的精髓到底是什么呢?我依然有点摸不到头脑。

季节不对,藕汤乏善可陈。

完全看不出本来面目的大白刁。

泥藕焖湖鸭。

第一次吃黄辣丁炖苦瓜,黄辣丁很新鲜。

沔阳三蒸一定要有肉、水产、和蔬菜。这次吃到的是糯米丸子、青鱼和萝卜。

汉口的旧租界区非常好逛,其中又以黎黄陂路附近最为著名。去黎黄陂路之前,我们先到附近的兰陵路王记吃了一碗生烫牛肉粉。三合一粉里面有牛肉、牛腰和牛肝,搭配宽粉,又额外加了一块卤干子。味道最好的还是牛肉,嫩滑又有肉香,而且汤头好,上面一层厚厚的辣油非常香。虽然武汉街头到处都是川菜和湘菜,但是那辣油既不是四川的麻辣,也不同于湖南的火辣,多了一种厚重的油香,或许这才是真正的武汉味道。要不是因为接下来还想去隔壁的三狗牛肉面馆吃牛肉炒面,我觉得我自己就可以吃下一大碗,再配一个店门口的油饼,简直人生圆满。

店里有葱花香菜可以自己加,另外还有自制的辣萝卜皮一定要加。

隔壁的三狗牛肉面馆人气似乎更高一些,点牛肉汤面汤粉的人又多过点炒面的,然而我还是怀着永远的探索精神点了牛肉炒豆丝。结果没想到豆丝的样子和口感都有点像饵块,牛肉卤得很入味,大火快炒,带着微微的焦香。可惜有点太过油腻了,必须要配一杯绿豆汤。

兜兜转转这么多天,我才发现我在武汉的真爱是生烫牛肉粉,这实在是太遗憾了!

因此最后一天虽然去了汉阳,早餐依然是去汉口吃生烫牛肉粉。这次试了明静生烫牛杂,要了牛百叶,非常脆嫩。另外还试了热干粉,出乎意料地比热干面好吃。

没加辣椒的生烫牛肉粉一样很好吃。

推荐和我一样的吃粉星人试试热干粉。

我还试了炸酱面,得出的结论是:相比起来还是热干面好吃。

最后安利一下汉阳新建的张之洞与汉阳铁厂博物馆。虽然大多数人都会去汉阳造文化创意产业园(保留了一些旧厂房,类似北京798的一个地方),但是如果你不是仅仅想拍照,而是想了解更多与汉阳造以及武汉这座城市有关的历史的话,还是要去这个博物馆。至少我看完之后感到内心充满了一种历史的魔幻感。

汉阳造文化创意产业园。大部分破旧的厂房并没有开发。

汉阳铁厂博物馆原址。新的博物馆在旁边几百米处。

从博物馆可以望见汉阳铁厂的大烟囱。

至于湖北省博物馆,托印度总理的福,游客多到如同下饺子。

强行用武汉全民饮料二厂汽水结尾。

这次的武汉之旅,就在我终于开始逐渐适应武汉的交通,并且发现自己最爱的是生烫牛肉粉的时候,划上了句号。

武汉是个需要时间和耐心慢慢了解的地方。

我记得在《城殇》这本书里读到过关于汉口的评价:

汉口是一个充溢着形形色色的单身汉、居民和来客的十分混杂的城市,而当他们谈起所谓的‘汉口特征’时,却都惊人一致地对此种混杂状态表示满意。所谓的“汉口特征”,其实就是混杂——因混杂而混乱,也因混杂而宽容。

亲自到武汉走一趟,才发现这种混杂既体现在食物上,也体现在整个城市的风貌之中。说实话,其实是远比我想象中只有热干面和小龙虾的武汉来得有趣的。当然前提是你要像武汉人一样,对这个城市某种程度上的混杂表现出一点点必要的宽容。

对我来说,生烫牛肉粉和清蒸小龙虾,足以成为宽容的理由了。