最近,著名的大连市13岁少年杀人案挑动了不少人的神经。因为凶手是一名未满14周岁的男孩,未到法定刑事责任年龄,所以最终只被判决收容三年。

据详细的新闻描述,男孩把女孩骗到家中,试图性侵并最终多刀杀死了她,再将其尸体扔进了绿化带中。新闻中有写到一个细节:杀人凶手两次主动上门搭讪被害者家属,询问他们失踪的女儿是否找到,并在班级群里扬言自己未满14周岁。

这副有恃无恐的模样,活脱脱一个现实版的魏莱。魏莱霸凌同班同学,将其逼至跳楼,警方只是勒令其停学,依旧可以参加高考。

《少年的你》里,令我印象最深刻的,就是魏莱天使般的面孔和冷酷无情的嘴脸。她的眼神清澈得如同小鹿斑比,但底下涌动着的,是猩红色的暗流。

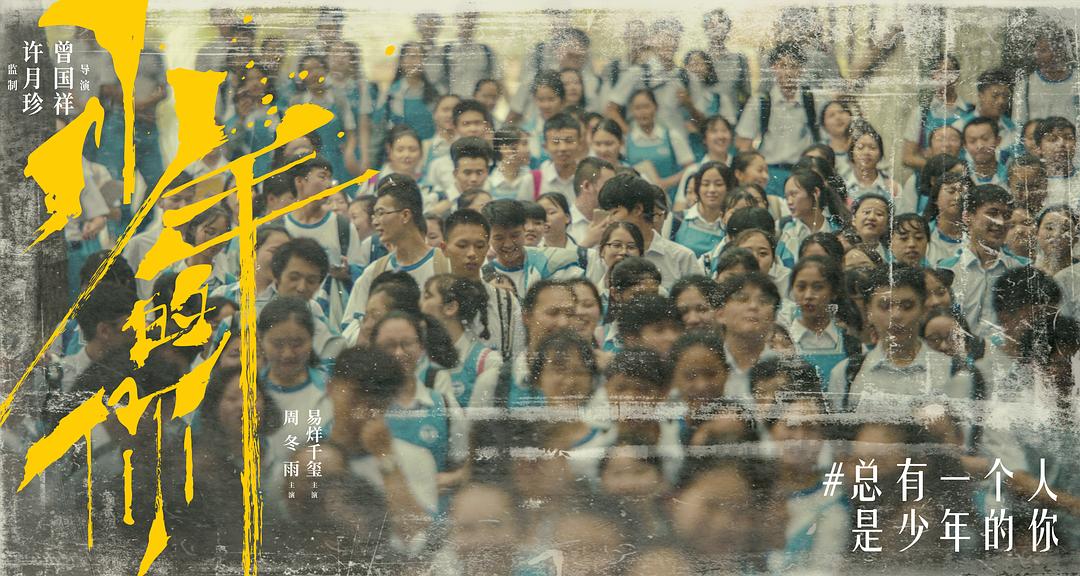

兜兜转转,这部套着悬疑片外壳、以“校园暴力”为引子的青春电影终于登上院线大屏幕。与其说这是一部讲述少年少女成长阵痛的青春片,不如将其形容为一部反应社会现象的现实主义题材电影更为贴切。

易烊千玺和周冬雨的演技可圈可点,电影的泪点和金句也很多:

只有你赢了,我才不算输。

我喜欢一个人,就想给她最好的结局。

你保护世界,我保护你。

少年亦步亦趋跟在少女身后,只是为了接送她上下学,为了保护她的安全;少年陪少女一起剃头,为了她埋尸顶罪;他们一同接受审讯,彼此信任,一个眼神就是所有。

这的确是关乎少年少女的故事,他们排除一切外力,坚定且坚决,选择用自己认为对的方式抵御外界的雨雪风霜。故事里有暴力,有决绝,有不甘,有穿透缝隙的温情……

但今天我想要聊聊的,是这一切之外的原生家庭。在《少年的你》这个故事里,创作者为每个人的活法安插了合理性,连施暴者也不例外。

这个合理性,源自他们的原生家庭。

明明是徘徊在成年边缘的孩子,但我总会在魏莱身上看到那种凉至骨髓的阴寒。她好像不属于这个有太阳的人间,如同一个没有感情的傀儡。她把同学逼的跳楼自杀,丝毫不知道反省,继续胡作非为:她扇人耳光,体育课上将球往陈念身上砸,楼梯间绊倒陈念,伙同“闺蜜”带着一笼老鼠去陈念家寻衅滋事,甚至,言语羞辱陈念为其拍下裸照。

即便是将事情闹大了死到临头,她也觉得这一切都不是事儿,她觉得过去的就过去了,还笑嘻嘻表示要和陈念上同一所大学,甚至成为好朋友。她说,可以拿钱给陈念,陈念收了的话,可以帮母亲还债,她也就能心安了。

毁灭他人的生活,再轻飘飘一句话就抹去伤害,甚至拿钱摆平,这样冷漠、扭曲的价值观,创作者为她找了一个看似合理而又完美的借口——她的家庭有问题,她的家庭教育有问题。

这只冷酷的小兽,也有两次示弱,两次都是因为怕自己犯下的罪行被父母发现。一次是胡小蝶死后,陈念报警,她接受警察审讯。另一次是裸照事件无法收场的时候,她哀求陈念。

一切都只是出于,她不能再复读。

因为爸爸会对她采用冷暴力,还可能因此一整年不跟她讲话;因为妈妈说,她和别的孩子不一样,她必须是最好的那个。她的父母认为,他们给她的教育都是最好的,她是最有素质的,别人自杀是别人心理素质不行,和她没关系。

所以,她被培养成了一个表面成绩优异、具有大家闺秀风范,内里心态极端、伤人毫无愧疚甚至理直气壮的富家女。一个物质世界丰盈,人格基础残缺,以欺负同学为乐的利己主义施暴者形象由此诞生。

很多时候,这在艺术作品当中是一种逻辑思维,是一种悲悯视角,但落到现实生活里,却是一种逃避,一种推卸责任,难免生出“可怜之人必有可恨之处”嫌疑。

随着原生家庭概念的普及,“原生家庭”也成为了更多人的背锅侠。

讨好型人格、自卑、焦虑、缺乏安全感……一切都能从原生家庭里找到根源。电影对于魏莱形象有果必有因的塑造,就好像是一种自圆其说。

施暴者本身也是受害者。这一点毋庸置疑,韩国电影比我们更擅长呈现这一点。但受害者作的恶就不是恶了吗?答案路人皆知。

如果真的要去找到一个源头,那好像我们怪谁都可以。怪家庭,怪社会,怪体制,怪阶级,怪一切。但无论怪谁,都无法构成我们伤天害理的借口。

弗洛姆在《逃避自由》一书中写道,“人,并非是一个纯粹由生物因素决定的、由原始冲动欲望堆砌的一成不变的个体,也并非绝对由文化环境所操纵的木偶”。

布莱恩托利也认为,“人们并非基因或环境的受害者,即使在人格形成之后,人们依然可以自由地选择成为一个什么样的人”。他指出,我们每个人至少有三个自我,一个是由基因决定的,一个是在环境与文化影响下的,还有一个,是由我们自己所追求的人生目标与价值所定义的。

而最后这一个,才是最重要的,完完全全真正属于自己的自我。

和原生家庭有关的一切,是可以影响你,但不至于完全决定你。而且,知道某一个因素对我们影响颇深,适当做出调整修复,也是我们发挥主观能动性的方法之一。

电影里,创作者也借助陈念这个角色阐述了类似的观点。

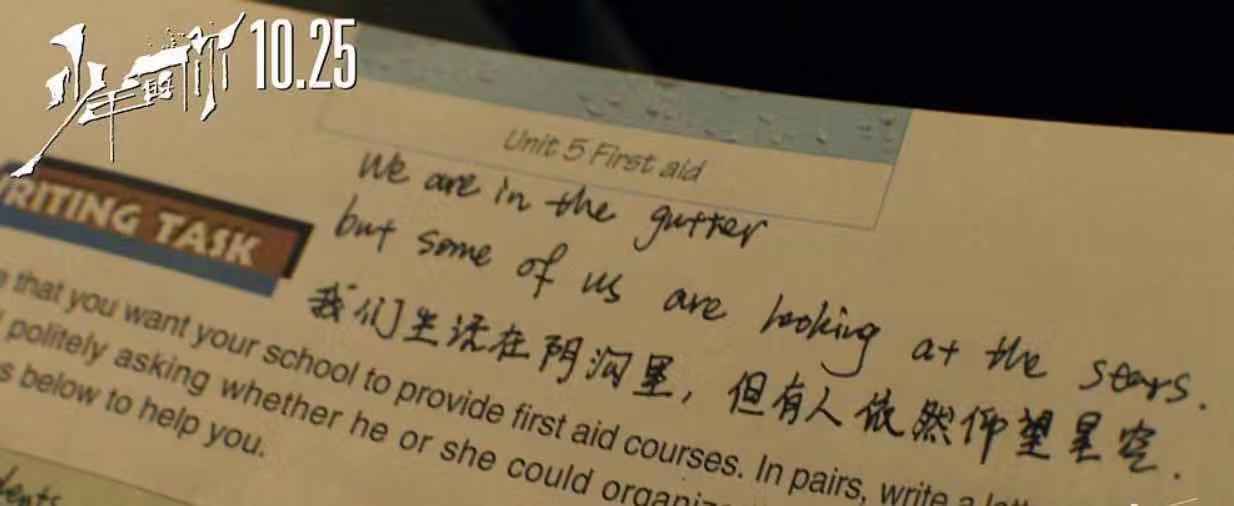

小北陪陈念写作业,作业本里她抄写的英文金句,就表达了这个意思——

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.”

“我们都活在阴沟里,但仍有人仰望星空。”

这是王尔德最著名的箴言。

世界就像一个大阴沟,肮脏、堕落、同流合污每天都在这里发生。虽然世界不善良,但我们不能放弃追求爱与美,善良与希望。知晓了生命的不堪,却依然满怀爱与宽容,踏上那荆棘满地却又风景如画的路途,这才是真正的勇敢和乐观。

陈念便是如此。小北也如此。他们都是出身卑微的人,但自始至终心怀善意,积极向上,怀抱一种“只要有一个人赢了就不算输”的信念感。

陈念父母离异,母亲一人拉扯她,运气不佳卷入微商,落魄欠债,东躲西藏,陈念几乎就是独自生活,自己照顾自己。在高考复读班里,她面对校园暴力,一边埋头苦读,一边和母亲通话相互打气。她选择一再忍让,唯一的动力就是考去北京。她相信,像他们这样的人,改命的唯一方法,就是考上好大学,出人头地,人生没准可以彻底翻盘。

她明知胡小蝶的事轮不到她来管,管了还有可能惹祸上身,但她还是决定报警。

即便是最后被人拍了裸照,她杀了人,高考到半路被警察问话,她也只有一个要求:把高考考完。考完了她就出头了。这样,她就可以成为一个很厉害的人,去保护世界。

小北的运气没有这么好。父亲自小抛弃了他和母亲,后来母亲因为改嫁嫌弃他,他决定不再成为母亲幸福路上的绊脚石。

他成为了一名社会青年,整日打架斗殴,再鼻青脸肿的回到自己的小破房子里。他表面蛮横,内心却温暖良善。

因为陈念无意在他被殴打时帮助了他,从此他便担当起保护她的使命。他再被打得鼻青脸肿的回来,陈念问他疼不疼时,他哭了。这一刻,他下定决心永远守护陈念。

同样是遭受到了来自原生家庭的伤害,每个人的选择和命运却大相径庭。

也许陈念和小北的结局也并没有太好,但好在他们的抗争不负过往。

小北通过不断受伤来保全自己,即便面对心爱的人,也只能选择毁灭自己保全对方。但他遇到的是陈念,有情有义的陈念,最终并没有抛下他,让他独自面对几十年的刑罚。

而陈念,在拿到高考分数的那一刻,如愿换来了母亲久违的一句“妈妈爱你”,而且她最终成为了一名老师。

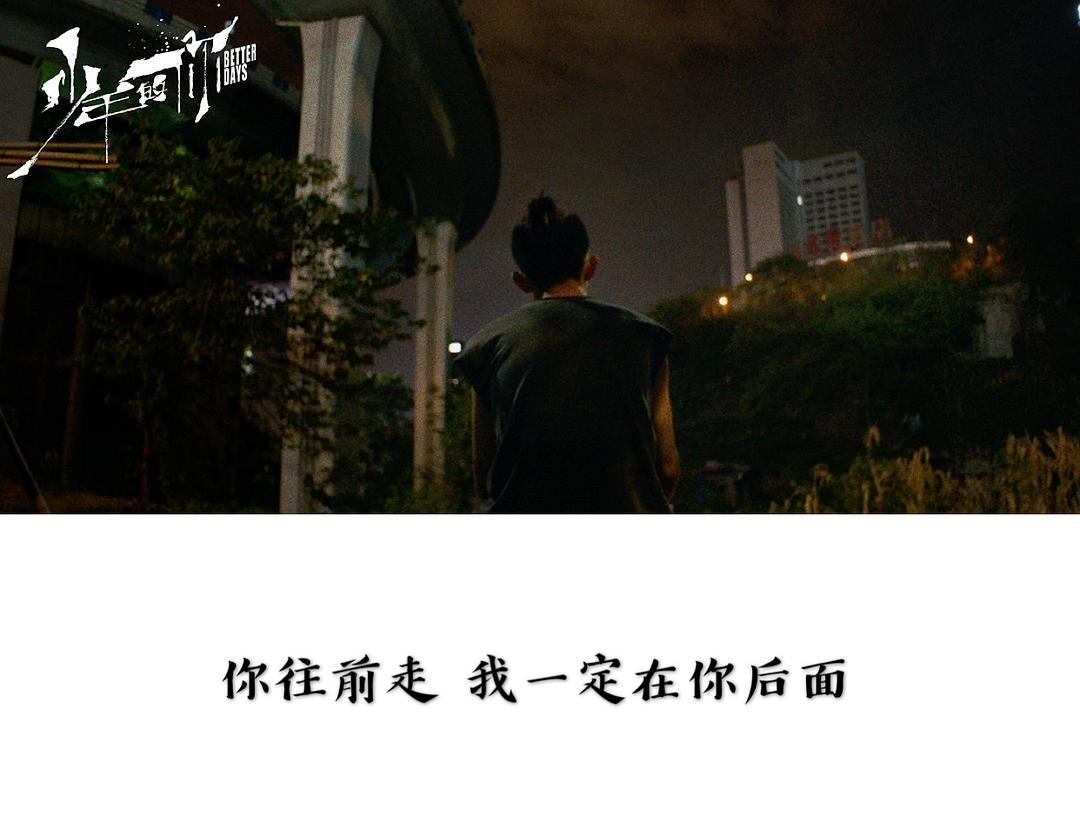

她真的开始去保护世界了,而她的少年也在保护她。

下课后,她护送班里怯懦的女学生回家,身后始终有少年小北的身影和足迹。

This is our playground.

This was our playground.

This used to be our playground.

This will always be our playground.