1.

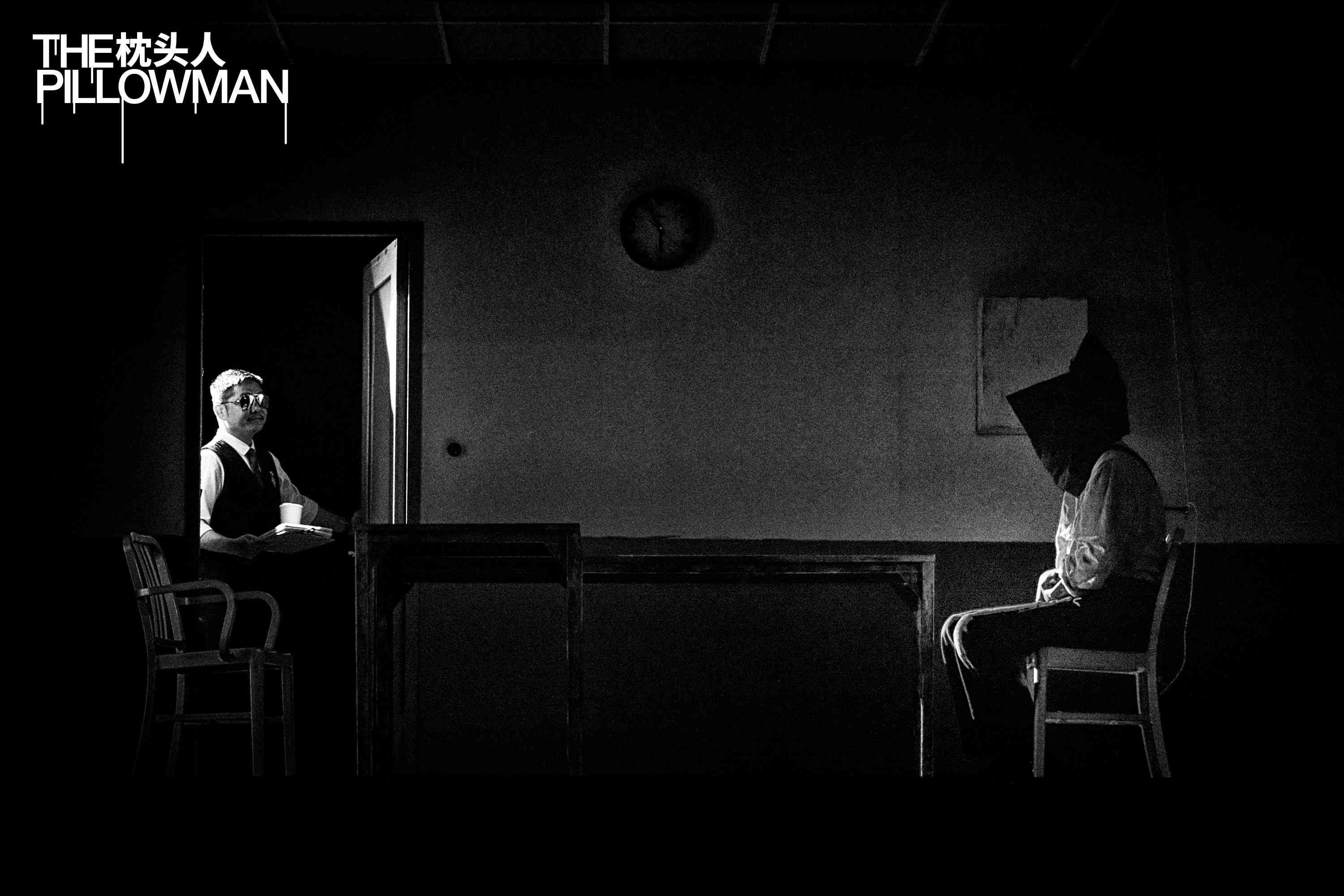

进入《枕头人》的剧场之前,请带上你最坚硬的那件盔甲和一两张最柔软的纸巾。它会伤害你,但远不止伤害那么简单。

你将遭遇一个缀满了阴冷悬念的故事,遭遇彻骨的哭喊也遭遇开怀的欢笑,遭遇婉转的童音也遭遇深夜的惨叫,遭遇火焰也遭遇血,遭遇死亡也遭遇爱。总之,你将遭遇一个惊心动魄的邪恶的良夜。

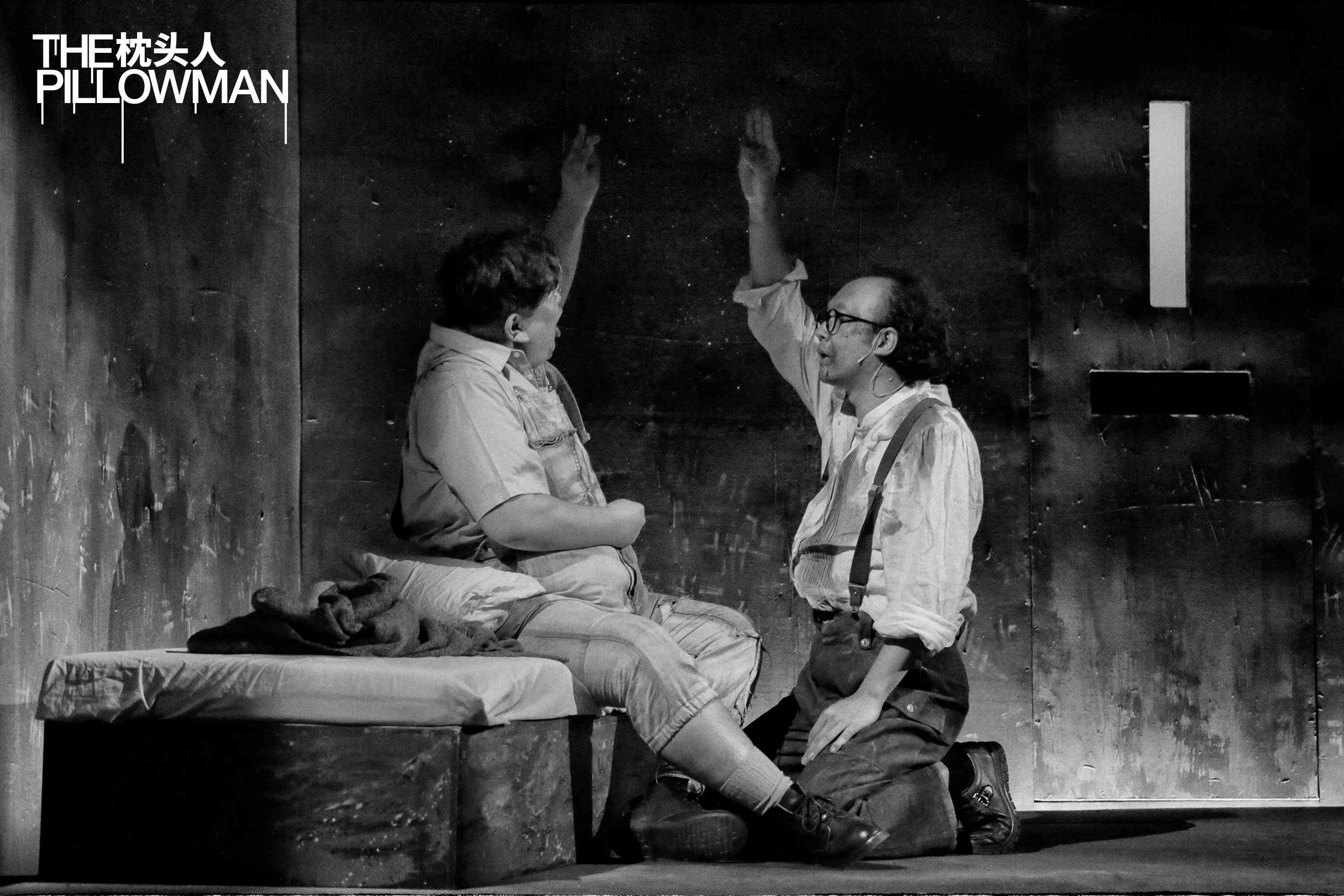

不要温和地走进这个良夜。请像我一样,在这个良夜开始以后,在我重述这个故事的时候,保持自己对于故事中施虐、复仇、惨杀等情节的警惕和愤怒。卡图兰和哥哥米哈尔,是一对相依为命情深意重的手足兄弟。幼时,他们邪恶的父母虐待哥哥以激发卡图兰的创作欲,最终导致哥哥弱智。

在这个悲惨童年的结尾,小儿子卡图兰用枕头闷死了父母,解救了痛苦的哥哥。长大后,卡图兰成为了暗黑儿童作家,每天以自己的暗黑童话哄哥哥入睡。哥哥着了魔,对童话的故事信以为真。他出于无知,模仿弟弟一篇叫做《枕头人》的故事,学习枕头人,通过杀死儿童来让他们从悲惨的一生中提前“解脱”。

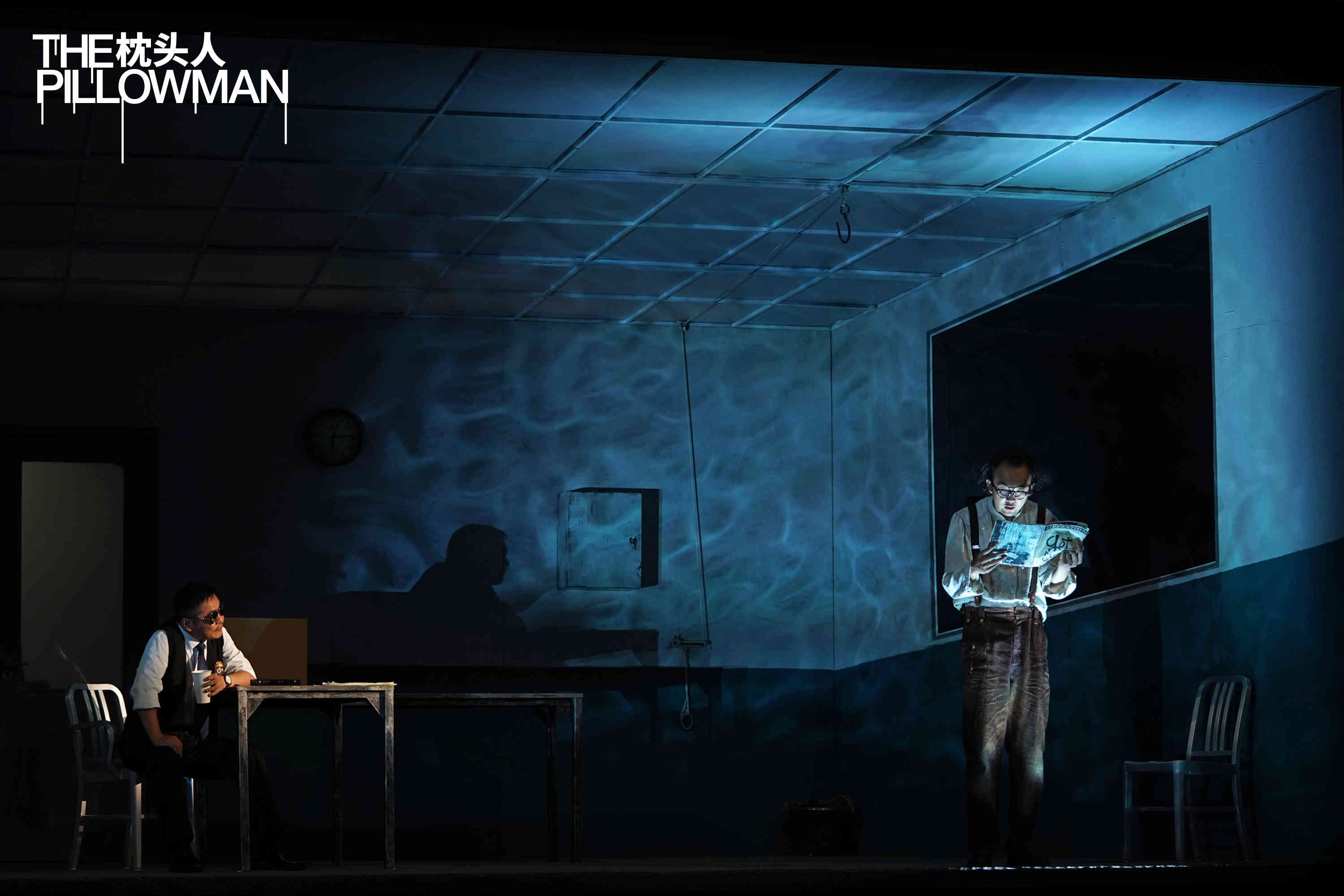

事发之后,兄弟俩双双被捕。在警察埃里尔和图波斯基的逼问下,连环虐杀儿童的惨案告破,兄弟二人被判立即处决。在牢中才得知真相的卡图兰,于无限惊骇中,用同样的工具——枕头,闷死了铸成大错的哥哥,让他免受了处决的折磨。

在自己接受处决之前,他要求以对于罪行的供认不讳,换取自己作品的留存。但峰回路转,千钧一发之际埃里尔发现卡图兰没有参与谋杀儿童,甚至可以免于一死。此时,不能接受自己判断失误的另一位警察图波斯基,突然举枪结束了卡图兰的生命,他背信弃义,要求埃里尔烧毁卡图兰的所有作品。埃里尔在悲恸之中良知觉醒,他遵循卡图兰的要求,将作品存入了档案室,送入了未来的光明历史。

听完整个故事,你会明白我并没有夸大其辞。《枕头人》的立意、趣味与风格,对于中国人是个不小的挑战。我们是白昼的文化,不是黑夜的文化,是生生(生育生命)的文化,不是生死(生育死亡)的文化。民族导师孔子教导我们,“未知生焉知死”,不要讨论死亡;甚至要“事死者如事生”,制造一种没有死者、没有死亡的文化幻觉。而《枕头人》明明白白在与我们的千年幻觉作对:它不避讳死亡,它展示死亡。

我想,每个中国人走进《枕头人》剧场之前都不可能做好心理准备。对于我们的文化,展示死亡就是“非礼”,非礼勿听,非礼勿视。所以,对于故事中的虐杀童话,你想捂住耳朵;对于舞台上的处死场景,你想捂住眼睛。你必须武装自己才能平安看完这部戏。带上盔甲进剧场,正是此意。

2.

《枕头人》的主题是:虐待。这两个字读起来就疼,因为其中包裹着变态、暴力、刀子、鞭子、枪、地狱、烈火、血……卡图兰兄弟俩的父母虐待哥哥米哈尔,导致傻哥哥以为全世界的儿童都是悲惨的,最终促使他以结束儿童生命的极端方式“解救”其他儿童。弟弟卡图兰为保护哥哥竟然闷死了自己的父母。

警察埃里尔幼时遭到了自己生父多年的性侵,从此开始以疯狂的暴力折磨那些虐童的犯人。在这几个角色身上,虐待滋生出了自己的莫比乌斯环:旧虐待引发了新虐待,旧恨引发了新仇。我们看到一个暗黑童话在催生另一个,一个以牙还牙的恶世界在循环。《枕头人》中,一串骷髅念珠在被一只魔鬼的大手暗暗拨动:下一个,下一个。无有尽头。

在骷髅的阴影之下,我们的灵魂会追忆起另外一串光明的念珠:《一千零一夜》。《一千零一夜》这个东方故事集,是最为经典的念珠结构。残暴至极的国王山鲁亚尔,因王后行为不端将其杀死,此后恨透女人,每日娶一少女,清晨即杀掉。为拯救天下无辜的女子,山鲁佐德自愿嫁给国王,每日以故事吸引国王,天亮将死之际总是恰好讲到高潮,国王爱不忍杀,一直允许她讲了一千零一夜,最终彻底放下了杀心。

《枕头人》的念珠中,每一个黑暗的故事都是为了夺命;而《一千零一夜》中,每一个故事都是为了续命。对于续命的故事,我们会洗耳恭听,因为它带来生命的继续,带来春天、未来、希望和光。

但对于夺命的故事(《作家和作家兄弟》《小苹果人》《河边小城的故事》《小基督》《枕头人》),我们总要捂住眼耳鼻舌,恨不得远远逃开,因为它带来的是死神的跫音,镰刀的寒光。在《一千零一夜》中,拨动念珠的那个作者在默默祈祷;而《枕头人》中,拨动念珠的那个作者默念的却是诅咒。

东西方文化的巨大差异在此显露。我们必须借助西方文化的框架去理解这个沉迷于诅咒的故事,比如,但丁的《神曲》。《枕头人》不是相逢一笑泯恩仇的天堂篇,而是冤冤相报何时了的地狱篇和炼狱篇。

地狱篇和炼狱篇中,最核心的内容就是“罪”与“罚”,而诅咒沟通了两者。在《枕头人》中,作为核心意象的枕头,恰恰既是“罪”(杀人工具,米哈尔杀儿童),也是“罚”(惩戒工具,卡图兰杀父母)。

在基督教的世界中,有三种基本的动作:“罪—罚—拯救”,三个动作对应着“地狱—炼狱—天堂”,构成了“生—死—复活”的生命周期。那么,为何《枕头人》中只呈现地狱和炼狱,没有暗示天堂?答案隐藏在一个动作当中:图波斯基举枪杀死卡图兰之后,朝尸体做出了一个手势——纳粹礼。一切真相大白:这里是纳粹帝国。朋友,纳粹帝国只建地狱,不建天堂。

3.

古典艺术倾向于一个完满、和谐、团圆的结局,总会走向一个天堂,不会将地狱或炼狱作为艺术的归宿。表现主义等20世纪前后的艺术,才开始怀疑天堂是否存在,才开始停在地狱与炼狱之间。这时,一种新的现代美学产生了。

古典美学带来的是审美体验是“净化”,而现代美学带来的却是“震惊”(本雅明)。现代艺术通过在艺术中展示地狱和炼狱的景象,来造成一种惊吓效果,进而发现点什么,类似禅宗的“棒喝”。《枕头人》比“震惊”更进一步,几乎是“震悚”。“震悚”释放出类似炸弹倒数的“滴滴”声,它令我们从红尘的迷醉中幡然惊醒,直接发现了脚边的炸弹,发现了被日常生活所遮蔽的修罗场。

进而,因为看到了恐怖的根源,看到了炸弹和尸体,它引起了我们的“恶心”——“恶心”,是对于丑恶的本能抵抗,它反而能帮助我们拆毁现代艺术当中的炸弹。

《枕头人》无疑引起了我们的“恶心”,但诡异的是,它同时也通过某种幽默,激发了我们零散的笑声。然而,《枕头人》当中的笑不会引起任何愉悦,而是在帮助我们释放“恶心”,造成了死亡暂时不在场的假象。这是黑色幽默的精髓:在绞刑架下惨笑,在地狱门口开一朵小花。

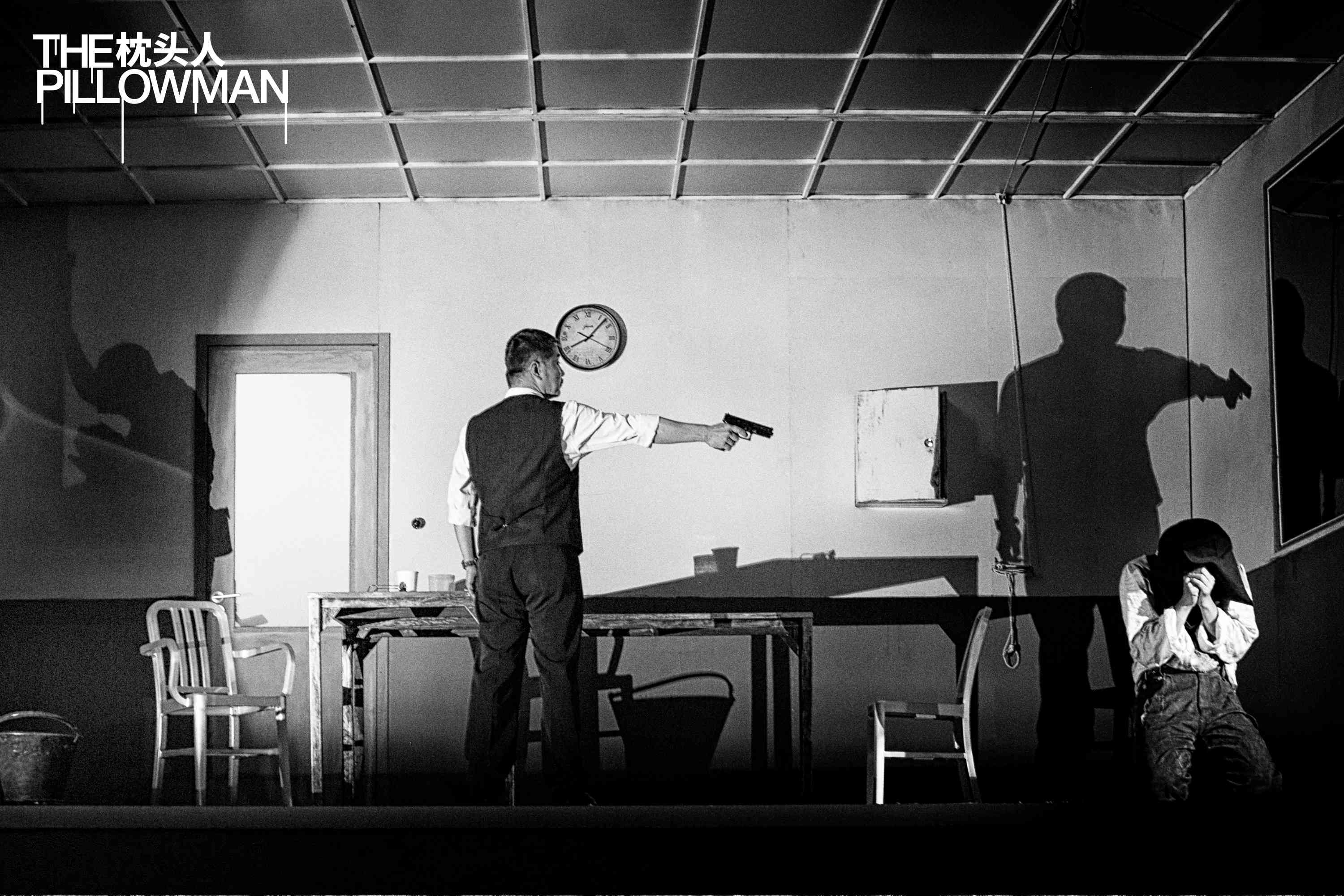

卡图兰被图波斯基突然击毙,就造成了剧场观众的一次全体“震悚”。这是一个极妙的现代戏剧场景,在这儿,我们确实发现了此前并为察觉的东西,那就是“制度”的恐怖——纳粹的法西斯制度。个体的人可能会根据真相宽恕卡图兰,但制度绝无可能。制度不在乎客观真相,只在乎自己的结论。

制度要求自身每个运转环节都不能出错、不容置疑、不可撤销。图波斯基罔顾真相,粗暴处死卡图兰,就是这个机器根本属性的表现。这一瞬间,剧场突然现形为断头台,我们观众则被迫成为了断头台边的“看客”。——断头台为什么要设立在大庭广众之中?

因为给犯人断头是一种“杀鸡儆猴”的警示表演,权力通过在人民眼前亮出自己的刀锋,来恐吓未来的反对派。铡刀落在此刻的犯人身上,同时也落在未来的犯人身上。

“砰”——枪响了。子弹刺入了卡图兰,也刺入了我们。

纳粹之后,没有人是孤岛,没有人能自全。

4.

卡图兰死了,但回想一下,他对于死的态度竟如此奇怪:他主动要求赴死。主动赴死,就是“牺牲”,这个行为曾经只属于神明与英雄:普罗米修斯、夸父……但脆弱渺小的卡图兰,现在也要求赴死了。英雄赴死总是为了高于一切的理想。卡图兰的理想是什么?

是自己作品的保存和流传。是的,他要为他的作品牺牲。

在纳粹世界,一个人被一个纳粹礼彻底勾销,这种事情太多了。这现世无异于层层地狱,死亡就是解脱。对此卡图兰太清楚,所以他不怕死,不怕肉体的陨灭,像枕头人一样。他怕的是被抹去。烧掉他的作品,就是将他彻底抹去。

请将弥留的卡图兰作为一个现代的普罗米修斯去理解吧。他要为人间保存住自己的火种,他不要温和地走进那邪恶的良夜。请回想一下卡图兰为保护火种而爆发的那些撕心裂肺的呼喊吧。我们几乎难以理解——我们和平时代的人,以为只有死亡才配得上这样的呼喊。

但请试着置身到那个阴冷、密封的审讯室中,那绝无窗户而万难破毁的铁屋之中——像卡图兰一样,哪怕置身一秒——你就会明白一切:

这无望呼喊,这暗黑童话,这于泪水和火焰中灰飞烟灭的枕头人。