有多少人还记得自己16岁时候的样子?

敏感、倔强、自以为是、渴望自由……他们已经忘记了当初是如何依偎在母亲怀里撒娇,记得的,全都是那个更年期妇女的庸俗、暴脾气与无理取闹。

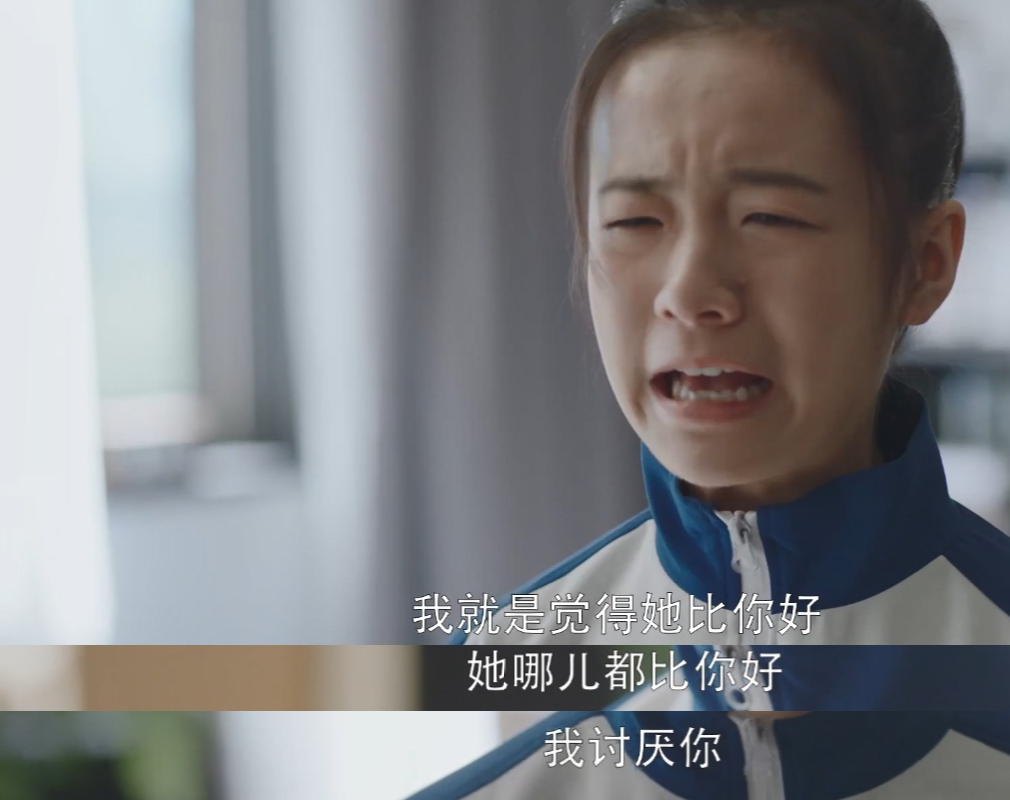

像热播剧《小欢喜》里乔英子对宋倩的怨恨、《少年派》里林妙妙对王胜男更年期的反感,16岁时候的我,也是那种梗着脖子朝我妈吼你自己的生活都过得乱七八糟,凭什么还要操纵我生活的人。

宛若一只野性苏醒的狼狗,虽然被松垮的校服套住了脖子,但冲动的吠叫足以冰寒人心。

我们都曾经在心里“杀”了妈妈无数次。

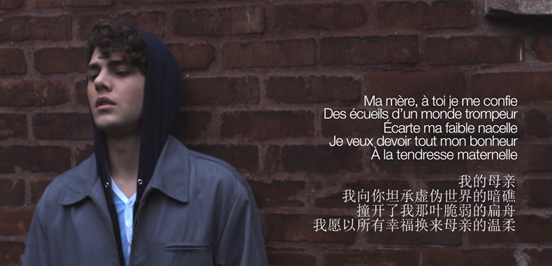

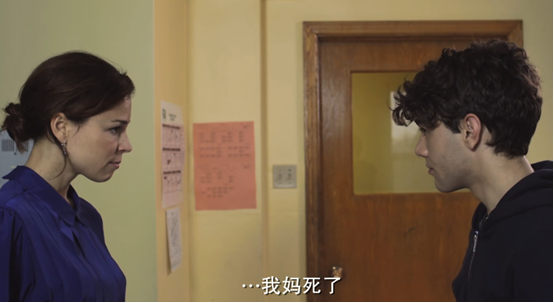

这部《我杀了我妈妈》的电影,就将母子之间这种情绪对立完整地揭开,以一个少年的视角和心态还原了16岁时候的我们。

影片开场,16岁的男主角于贝尔坐在浴缸里,对着镜头说:“好奇怪的,若有人伤害她,我会恨不得将那个人杀掉。可是如果让我想,我会想出一百个我爱他更甚于爱我母亲的人”。

后来我知道,《我杀了我妈妈》的剧本是魁北克导演哈维尔·多兰16岁时写的。原来,不论国界与文化,16岁的少年,大抵如此。

这部影片讲述了单亲家庭长大的于贝尔在成长过程中发现他与脾气暴躁的妈妈越来越难以沟通的故事。家庭环境对孩子成长有巨大的影响,虽然我的父母不像片中的香塔尔那么极端,但对于多兰构建的单亲家庭的情感氛围同样能够感同身受。

在单亲家庭中长大的多兰对于亲子关系似乎更敏感,于是16岁的他把对母亲那种复杂的感情投放到文字当中,完成了第一个剧本《我杀了我妈妈》。

但没有投资人对少年与母亲之间的争吵感兴趣,这太稀松平常了,剧本因此搁置了两年。直到多兰18岁, Mililifilms和 Mifilifilms公司才决定让他执导、主演,将《我杀了我妈妈》这个独特又普通的家庭搬到大银幕上来。

多兰得到创作主导权后,将多年压在心中的所感、所想具现出来,真实的细节唤起了大家所共有的16岁记忆,在戛纳电影节上《我杀》一举斩获了三项大奖。

之后的几年里,他以每年1.5部电影的速度,包揽了七次戛纳奖项、一次威尼斯金狮提名加一次凯撒奖最佳导演,今年刚满30岁的多兰已然让很多业内资深导演望尘莫及。

多兰非常喜欢王家卫,所以在《我杀》这部电影中,他从色彩到音乐都有主动模仿王家卫的风格,讲述了一个少年对母亲从依赖到怨恨最后拥抱的全过程。

多兰电影中父亲角色总是缺失的,影片中的16岁少年于贝尔与母亲香塔尔相依为命。因为父亲多年前就离开了家,所以对于香塔尔来说,她只有于贝尔,于贝尔亦然。

但16岁正是青春叛逆期的顶峰,生活里的任何琐事都可能变成吵架的导火索。

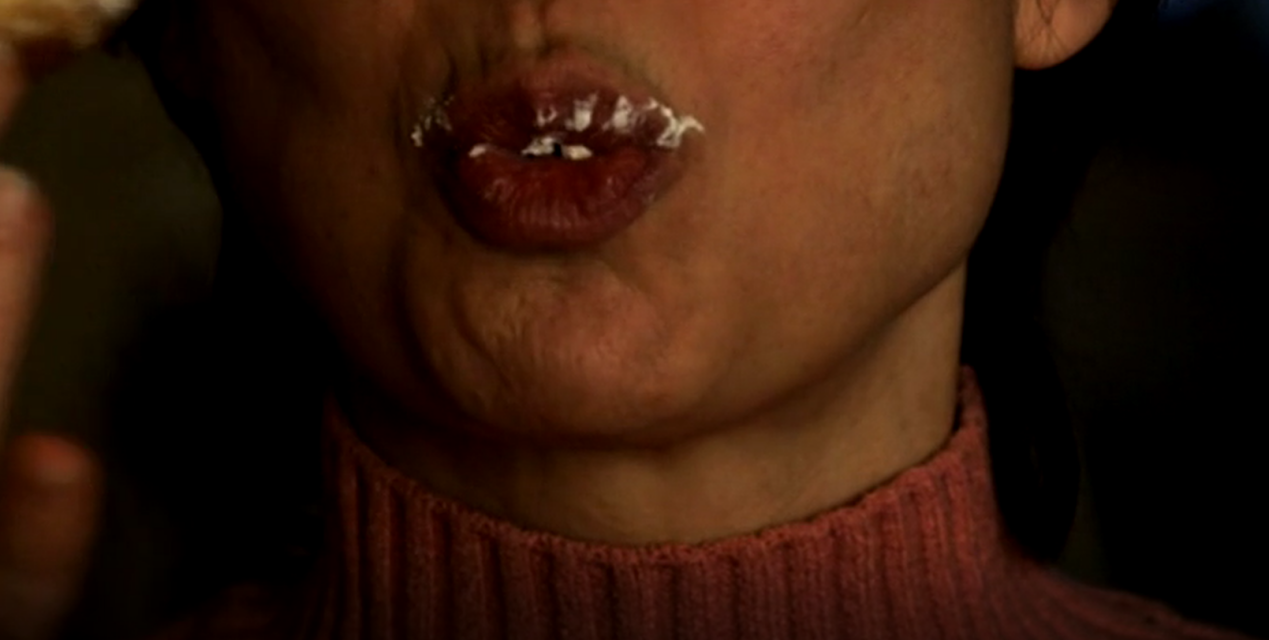

多兰的刻画太过于真实,以至于电影一开始的镜头,母亲香塔尔吃蛋糕,嘴巴和手指上粘的奶油都能够让人在记忆中找到自己生活里对应的恶心时刻。

年轻时的朱自清看到父亲跟小贩讨价还价时或许用的与于贝尔同款白眼。

有一次老师布置课堂作业要统计父母的职业,于贝尔对老师撒谎道:“我妈妈死了……”

香塔尔知道后跑到他的学校与他大吵一架。

没有尽头的争吵、斗嘴、互相挖苦在两人之间形成了一堵透明的高墙,影像上也只剩青灰色的冷色调。

而于贝尔与男友安东尼在一起的画面完全相反,五彩斑斓的油彩肆意地挥洒,那大概是于贝尔生活中最轻松的时光了。

在老师的开导下,于贝尔试着改善与母亲的关系。

他主动做家务、取悦母亲。两人关系有了片刻的缓和。但是仍时不时就会因为一些琐事爆发“战争”。

于贝尔决定搬出去自己租房子住,但是像大部分家长那样,母亲香塔尔再次爽约,她大吼于贝尔能不能像别人家的小孩那样懂事,租房子难道不要钱吗?!于贝尔只好将委屈愤懑的情绪压抑在心中。

终于,香塔尔无意间撞破了儿子与安东尼的同性恋情。她彻底发火了,原因并不是于贝尔喜欢同性,而是自己竟然是通过一个陌生人知晓自己儿子的感情生活的。

于贝尔的父亲出面了,他以为已经四个月没有露面的父亲向着自己说话,却没想到父亲要把自己送进寄宿学校来试图“纠正”自己的性取向,而母亲也希望他能够在寄宿学校快速成长。

于贝尔生活中本来就感受不到父母的亲情呵护,只有自己的爱人安东尼能够给予自己些许安慰。一旦到了寄宿学校,那就意味着无论是生活还是感情都会被囚禁在监狱一样的学校里。

在一瞬间失去了家人与爱人,“孤独感”像潮水一样涌上了于贝尔的心头。

我们都曾有过强烈的孤独感,这也是多兰电影中时常出现的主题。

或许是因为他与父母的疏离、或许是少年早早就意识到与他人性取向的差异,多兰目前上映的六部作品和两部MV,孤独的情绪是一以贯之的。

他在访谈中谈到,把一个孩子突然扔进寄宿学校就像是被流放到了孤岛。更可怕的是,岛上的人孤立你,让你从内到外都感觉无比的孤独。

在寄宿学校里,不只有冷暴力,还有霸凌行为。这一点在影片中只是用几个镜头匆匆带过。

于贝尔忍不住朝母亲肆意地发泄,近乎谩骂地表达自己对她的不满:你像猪一样吃得满嘴都是面包屑,你他妈的老年痴呆,你丑到爆的花衣服看了就恶心,你说话没水准得要命,你挂在墙上的蝴蝶留着闷死你吧。

香塔尔愕然,以前虽然有过争吵,但他从没有如此恶毒地谩骂自己。回想一下,我们不也曾这样做过吗?那会脑袋里只剩委屈和发泄。

于贝尔绝望地喊:"如果我明天就死了呢?”

他绝望地跑开,完全看不到落寞呆在原地的母亲缓缓说出:“妈妈明天就死。”

直到我们长大,我们才听到母亲在我们背后的脚步声有多么沉重。

生活的压力腐蚀着单身母亲的耐心,也腐蚀着他们对孩子的控制力。将于贝尔送去寄宿学校,是她能想到的最佳方案。

于贝尔因为性取向的问题,被学校里的男生暴打了一顿。他逃出学校,找到了安东尼。

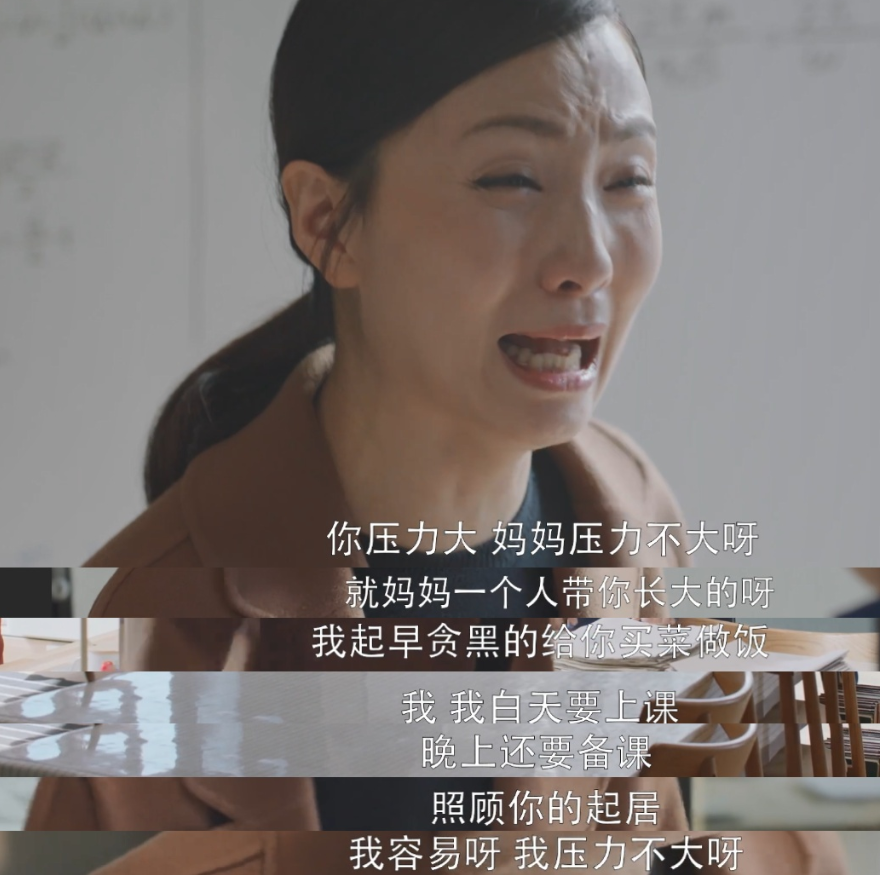

校长知道后,打电话教训香塔尔,香塔尔崩溃到大叫:我妈有躁郁症,大半辈子是呆在医院里,但她仍旧一个人把我带大了。

我嫁了个孬种,跟我离了婚,因为他觉得自己不适合当爸爸。15年来我每天都5:30起床就为了让他有得吃,能上学。你有什么资格教训我!

香塔尔最后的崩溃和最近热剧《小欢喜》里陶虹对李庚希的失望、气愤、委屈一模一样。孩子从小到大都只有她一个人带,辛苦将孩子拉扯大,终于走到高考的最后一步,陶虹饰演的妈妈把自己的教师工作都辞了在家陪读。

但她单方面的粗暴输出并没有让李庚希饰演的英子感动,反而引发了她强烈地逆反心理。

英子回怼道:我讨厌你,我就是喜欢小梦阿姨(爸爸的情人)。因为她长得好看人也温柔,不会逼我做不喜欢的事情。

16岁时候的我们享受的是母亲理所当然的照顾,就像空气一样,你从未察觉与在意,但却是你生命中最重要的东西之一。当我们长大了,母亲变老了,我们才会意识到当初的话语有多锋利。

彼此受伤后,才学会与母亲和解。

在多兰眼里,母子之间的感情是最恒久的,哪怕他们关注的点永远不在一个维度,即便互相伤害到体无完肤,我们也还是深爱着彼此。

在经历了吵架、和好、崩溃之后,于贝尔喝酒、嗑药,逃回家兴奋地对母亲说:我爱你。

母亲却回:大雨都把你淋湿了。

你看,生活里母亲和我们关注的总是不一样。

所以当我16岁看这部电影时,沉浸于与多兰情感的共鸣中时,也在愧疚为什么当初自己没有他那种深刻的思考。

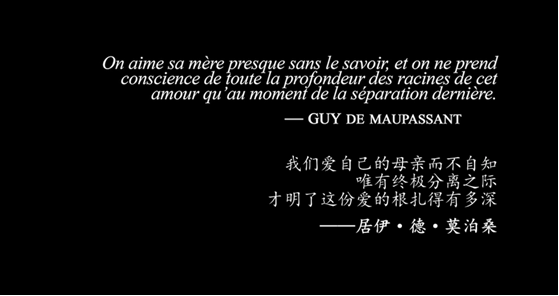

就像电影开场的第一个画面里写到的:我们爱自己的母亲而不自知,因为这种爱像人活着一样自然,唯有终极分离之际,才明了这份爱的根扎得有多深。

若我们能早一些明白该多好。