1.

来西安生活九年,从不习惯吃食,到爱上羊肉泡馍,从娇生惯养到忍冻挨饿,未曾被体制化,却也得了斯德哥尔摩综合症,从此爱上了唐风古韵,诗词歌赋,霓裳衣裳,长安盛世。

热播剧《长安十二时辰》里提到很多地名,如今在西安仍能觅得去处,看这部剧,神还原了我心目中的长安景象。

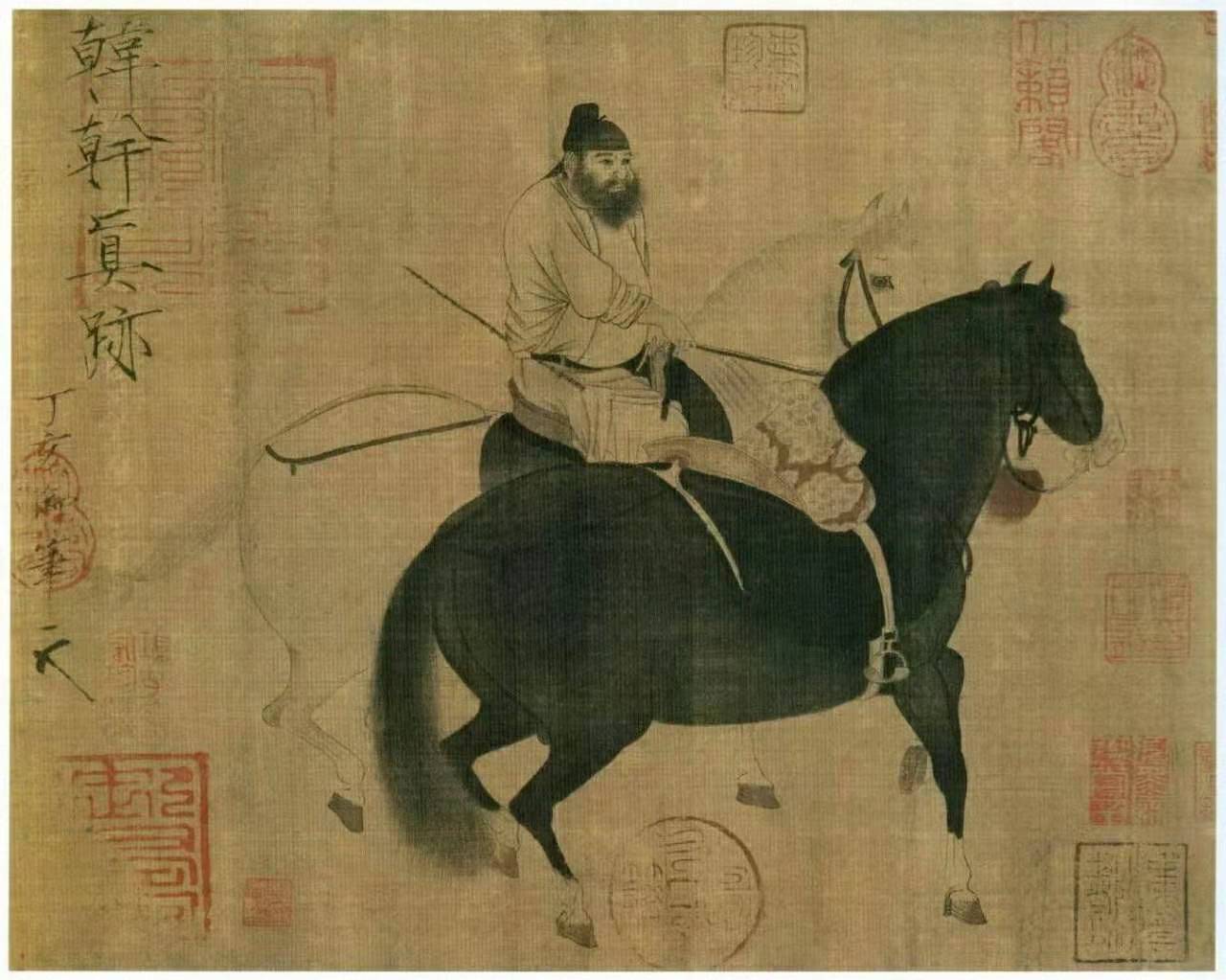

印象中,我们熟知的国产古装剧是这样的,而下图是《长安十二时辰》的画面:

在服饰妆容上考究历史原貌,最大程度地还原大唐盛世,复原了千年长安的风貌与气质,这是中华民族独有的文化,导演曹盾说:“只有真实感营造出来了,在后续跟进的剧情中,演员的情感基础才能够真实,价值观才能建立起来。”

我住过一年的东关仁厚庄,和兴庆公园仅一路之隔;住过两年的西何家村,就在靖安司紧南边;常带外地朋友去的骊山华清宫,至今还在演绎《长恨歌》;高力士偷出宫的那批金器,当年没准就埋在我此时写文这地方。

写文章就像挖宝藏,挖着挖着便对唐朝有了幻想。那是个发光的年代,寒门出宰相,士兵成将军,每个人都能凭一己之力改变命运。

那是个有酒便能赋诗的年代,杜甫《饮酒八仙歌》,当是最佳证明。

知章骑马似乘船,眼花落井水底眠;

李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠;

焦遂五斗方卓然,高谈雄辩惊四筵。

管他三教九流、才高八斗,只要能赋诗饮酒,大家都是朋友。长安之包容,正如坊间谚语所说,宰相肚里能撑船,将军额前能跑马。

2.

《长安十二时辰》,能否满足幻想中的唐朝?首先通过各处阅读,总结一些历史知识、背景信息、人物介绍,方便下文一同鉴赏。

开元盛世之后,玄宗改开元为天宝,打算搁置朝政颐养天年。天宝三载(公元744年),李隆基60岁,已成老朽;杨玉环26岁,受宠近7年;李必23岁,出身贵胄,在安史之乱前,仍是个小角色;贺知章86岁,因病请辞不久于世。

剧集为了避开历史人物,在剧中都用了化名,贺知章谓之何执正,李林甫唤做林九郎,多是用谐音或拆字的方法。可能差别最大的就是杨玉环了,化名严羽幻,听起来像河南话一般亲切。

朔方节度使王忠嗣,女儿王韫秀女婿元载。姚汝能所著《安禄山事迹》,书中有一人物名为张小敬,射杀杨玉环哥哥杨国忠有功。

张小敬正是本剧主人公,在他之前守护长安的人叫钟馗。钟馗长相丑陋,张小敬一身毛病,倒也符合传统英雄形象。

张小敬当过十年兵,烽燧堡一役中幸存,调回长安在万年县做了九年不良帅(刑警队长),前一年怒杀上司,被关进死牢不日问斩。依唐律无可赦。

唐长安城,以朱雀大街为界分为两县,西侧长安县,东侧万年县。朱雀大街有150步之宽,刚好避过弓弩有效射程。古代城郭多有东西两市,以唐长安城最为繁华,大概相当于今天的城市CBD。

西市位于长安县,随处可见景僧和西域驼队;东市位于万年县,遍地王公贵族。北朝民歌《木兰辞》传唱甚广:东市买骏马,西市买鞍鞯。“买东西”一词就这么多流传而来了。

3.

《长安十二时辰》如何还原观众对长安的幻想,我们展开来说。

天宝三载上元节,这天晚上全城观灯,开市不宵禁,算得上全年最自由的一天了。李隆基令大国师毛顺,在兴庆宫花萼相辉楼前造了座“太上玄元大灯楼”,准备在晚间大宴群臣共赏大灯,以彰显大唐盛世的大国盛景。

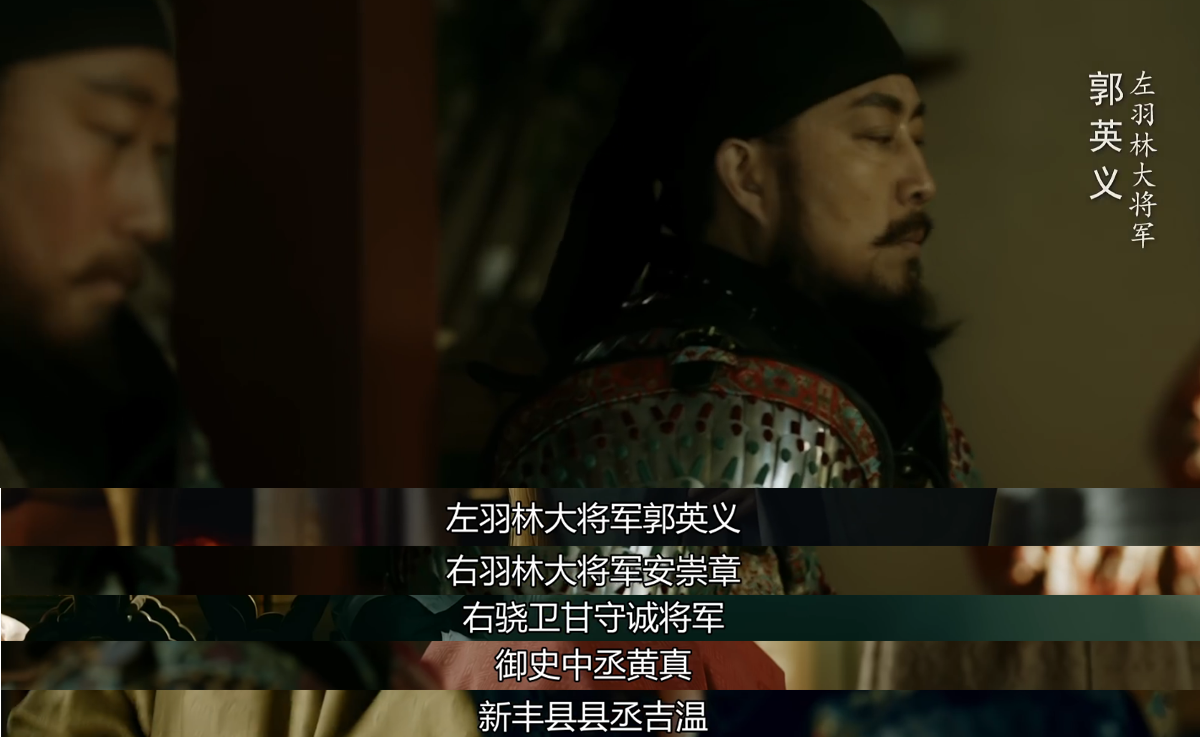

另有传言,有一股西域狼卫,在开市后潜入城中,准备毁灭长安。太子李亨临时组建靖安司,并调动旅贲军,共同督办此案。

靖安司司丞李必,自幼与太子交好。他从死牢提出张小敬,以长安百姓安危为由,令其彻查狼卫一案。

靖安司类似专案组,案牍、卷宗、情报一应俱全,能随时查出长安城内任何事情。

一、靖安司吏个个身怀绝技。比如选中张小敬办案,就是八品小吏用“大案牍术”推演出来的,手段有点像现在的大数据。

二、靖安司征用城中多处望楼,有武侯及时监察整座长安城,类似前现代天网系统。

三、司内有沙盘堪舆,方便吏员随时演算布控。

历史上并没有靖安司这个衙门,是原著作者马伯庸创造了它,并通过奇思为它搭建情报系统,从而让人觉得既合理又神秘。

不妨猜测他的创作过程:长安+十二时辰,范围确定、时限确定;双男主一位端坐衙门,一位在外抓捕,如何才能高效协作?似我这种愚笨脑袋,写到张小敬破案,恐怕已经二月二龙抬头了。

导演曹盾,为了呈现靖安司望楼、旗语、沙盘等等设施,精心还原一系列道具。望楼鼓点、旗语本是虚构设定,剧组却生生造出一套密码,连马伯庸都连连惊叹。还有我痴迷的兵器,像张小敬的短刀、龙波的骨朵、崔器的铁锤,和博物馆中的真实器物形态相差无几,有专门工匠为剧组定制锻造。

4.

《长安十二时辰》究竟讲了个什么故事?

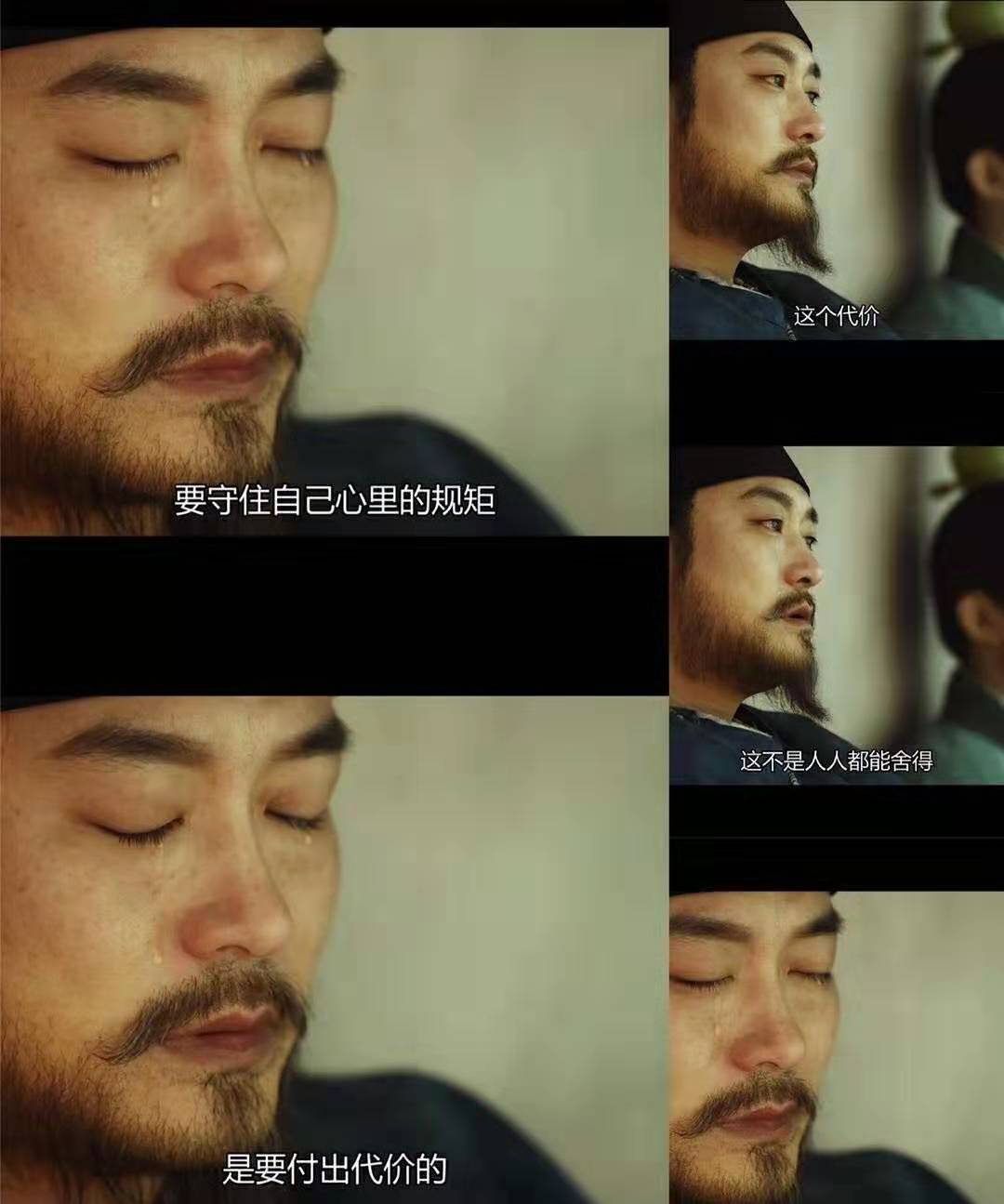

张小敬带着死囚身份,做回靖安司都尉。洗脱死罪和保护百姓,是他的双重动机,至于哪个更大,全凭观众如何看待。

李必专心修道,临时回到长安督办案件,志在建立奇功,好为太子多拿一些筹码,从而维护祖上荣光。

雷佳音和易烊千玺搭档,分别饰演一个丘八一位贵胄。两人心思和格局完全不同,是剧集最有看点的设定,也充分证明了二位演员的却色塑造能力。

另外,太子与右相李林甫素来不和,偏偏李隆基又处处提防太子,欲将国政交于李林甫代理。案子办得好,太子尚可与右相博弈,若是办不好李亨性命堪忧。

由于剧情太多,我只挑几处打动我的重要节点来分析,也给没追完的读者留一些悬念。

“五尊阎罗”张小敬,在长安城人脉甚广,街头巷尾的不良人,见着他都会尊称一声“张帅”。为了查出狼卫线索,他来到长安地下城,找到本是昆仑奴的葛老。葛老从不免费给情报,要求张小敬揪出不良人暗桩(卧底)。

这是全剧第一个小高潮,张小敬为了办案忍痛射杀小乙,又切下自己一枚小指谢罪。原本事不关己的狼卫案,顿时和主人公命运产生瓜葛。

剧集过半,张小敬舍身捉狼卫,却被人诬陷与狼共舞,落得个全城通缉的下场。原本传递情报的望楼,开始全城追踪张公下落,让他每到一处都有性命之忧。李必此时怀疑狼卫案是太子的篡位计划,于是他面临人生重大抉择,太子重要还是百姓重要。

5.

其实除了李必,每个人都面临两难境地,长安真正的危机,并不是狼卫入城,而是那座象征大唐盛景的“太上玄元大灯楼”。原来灯楼是一座机关,意在谋刺皇帝李隆基。

表面看上去,长安城商贾云集、胡汉交融、歌舞升平;但背后却藏着仕途买卖、徇私舞弊、权利掣肘。就连太子本人都说,我唐一半黎民生,活在水深火热之中。

拿反派龙波举例,他本是烽燧堡第八团旗手萧规,曾经和张小敬并肩作战。由于朝廷对待老兵的态度,致使他不断积怨,最终不得不想出个玉石俱焚的办法。

书中的大反派,是贺知章的养子,剧集将反派重任落到靖安司吏徐宾身上。在我看来,反派是谁并不重要,重要的是大难当前时,每个人的选择。《长安十二时辰》里每个人物,都有“胸怀天的的气魄”,不过表现方式去大不相同。

萧规想一了百了,替老百姓端了皇帝老窝。背后藏着的,是大唐兵制改革隐患。初唐府兵制,在中唐由于人口激增,改做募兵制。萧规张小敬,应该就是第一批募兵。

李必和太子的脑海里,有一个近乎完美的大唐。轻关易道,通商宽农,可保万世长安。他们一出生便到达人生巅峰,此后都是对幻想的重复罢了。尤其太子李亨,制定新税法,却始终不得父亲宠用,甚至屡次身陷权力旋涡。或许他该向他的叔爷爷学习,赋诗一首以表孝心,“黄台之瓜,何堪再摘”啊。

李隆基和李林甫,是典型的传统政治家形象,恋权怠政,往往忽略整个社会的真实动向。面子对他们很重要,他们甚至认为面子可以警告那些意图不轨的藩镇。

还好,有张小敬和徐宾这种人,愿意通过手头小事,造就整个大唐的繁荣;还有岑参贺知章这样的人,于盛世写就诗篇,千年之后供我辈传颂。

6.

《长安十二时辰》除了还原大唐景象,还说出了盛世之下的隐患,以及文人心中的警世忧愁:

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

贺知章这首《咏柳》,被马伯庸赋予政治色彩,不知是真是假,但语境气氛可想而知。

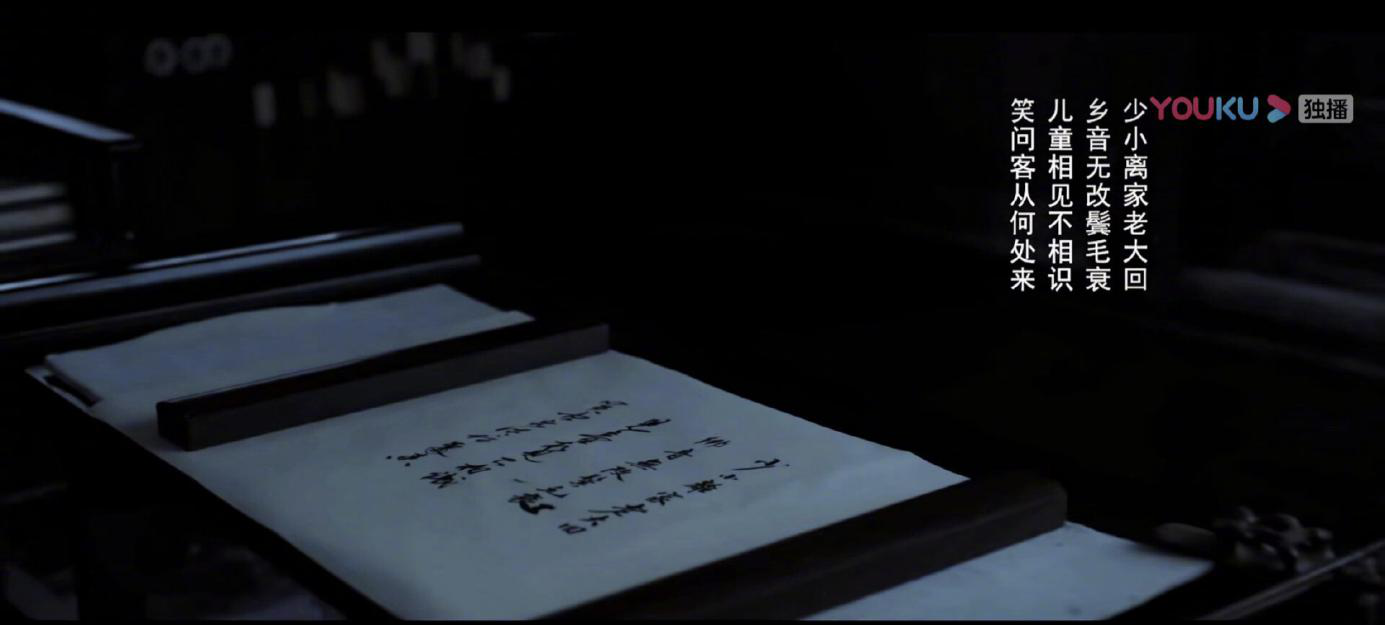

剧集结尾李隆基被张小敬救下,回到靖安司内发现贺知章故去,于是补全了他没写完的《回乡偶书》:

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。(贺)

儿童相见不相识,笑问客从何处来。(李)

这个小小设定,让我感动不已。无论权利、是非多么争锋相对,唯有诗篇才是人们共同的精神慰藉。

前文说过,我在西安生活了九年,脚踩过许多诗篇涌现的地方,但每一步都踩在去观灯的路上。我还知道,李世民在龙首原办了他哥哥,杜甫于少陵原科举没考中,空海从乐游原带走了华严宗。如今人们差点连《白鹿原》也要忘了,只是周末去哪里泡温泉看杂耍。

剧中还原了盛唐的服饰、建筑、礼仪、妆容、诗词、器物、称呼……将古意盎然大气磅礴的传统文化在影视剧中呈现得淋漓尽致,这才是一部经典国产剧的精华所在,这部剧有还原你心目中的大唐盛世吗?