1.

《我们与恶的距离》自播出至今好评如潮,在豆瓣上已是9.5的高分。网友们惊呼台剧已经到如此深度了。

它从社会热点新闻入手,从不同的角度剖析人性,演绎了一部关于人性救赎的剧,杀人犯的家属,被害者家属,新闻媒体与社会舆论,他们相互纠缠,寻找各自的救赎。

人性复杂到美丑善恶,可以同时出现在每一个人身上,真实的人本就是立体且多面的。全片看完,观众会发现这部剧并没有明显的立场,每个角色讲出自己该讲的话,没有好人坏人之分,反倒是留下很多空白,让观众自己去思考。

本剧在每一集的片头,都会有一段网友网络评论的片段,这一场景把所有人都拉进了这场“与恶的距离”里。每个人在网上不经意地评论,点赞,都在促成某一件事情的发生——压死骆驼的不是最后一根稻草,而是每一根稻草。

影片围绕着一桩“无差别杀人案”作为整个故事的开端:凶手李晓明是一个正在读大学的男孩,他拿着自己制作的手枪去到电影院,射向正在看电影的无辜观众,共造成9人死亡,21人受伤。

“无差别杀人案”就是犯罪嫌疑人与被害人没有仇怨,随机选择作案目标,在作案现场见谁杀谁的案件。这种案件属于“一个人的恐怖主义”,它没有先兆,也不分场合地点,被害之人之所以被害,可能就是因为恰恰出现在那里罢了。这类事件相当恶劣,也让人无奈。

这个事件一出,当即引起整个社会的谴责,媒体报道杀人者残暴,受害者可怜,舆论指责杀人犯一家,群情愤慨,恨不得对凶手李晓明立即执行死刑……剧情就这样从几个角度展开,受害者家庭,李晓明家庭,新闻媒体,大众舆论,还有不为人理解的李晓明的辩护律师王赦。

2.

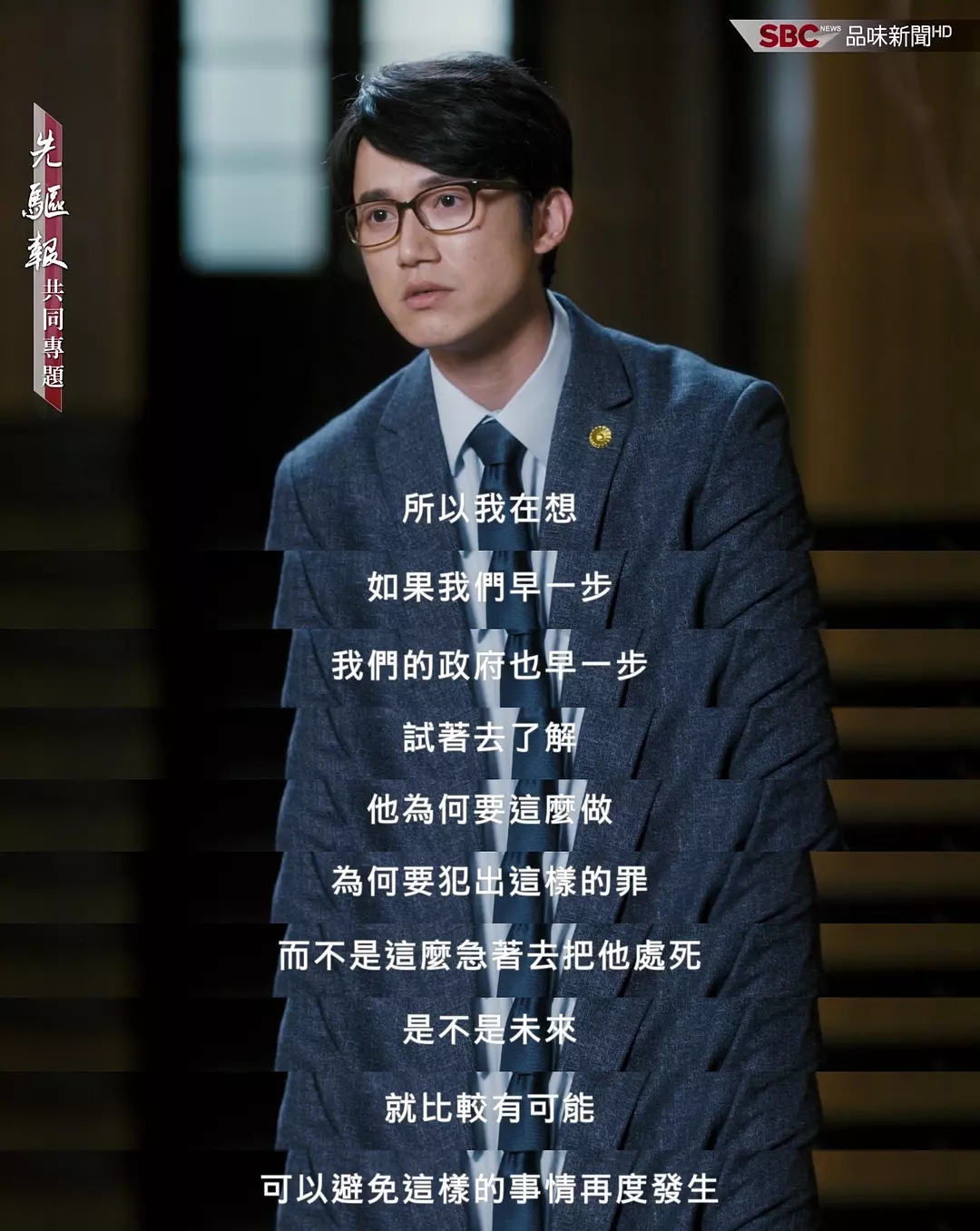

王赦可以说是本剧里最具理想主义的角色,他在第一集里就引起了大众的愤怒,一出法院大门,就被人泼了一身粪。在大众的眼里,为这样的杀人犯辩护,他自己也肯定不是什么好东西,在一开始,所有人都不理解他。

但事实上,他是剧中唯一真正关注“无差别杀人”本身的一个人。当一件再恶劣不过的事件发生,他也能站在冷静理性的立场,去客观地看待整个事情。王赦为杀人犯辩护,并不是想帮他逃脱死刑,真正理由是想探究背后的原因是什么,想了解是什么让李晓明走向犯罪?

他认为只有了解了这些,才有可能预防再出现此类的事情,这样会更有意义。不得不说,理想主义者在为理想做斗争时,必然要经受人们的不解与误会。

可悲的是,就在王赦觉得自己开始靠近一直期待的真相时,法院突然对李晓明执行了枪决。这项法院突然而来的决定,王赦毫不知情,而媒体见证了整个过程,在各个新闻台播报。

民众的情绪得到了释放,媒体赚得了收视率,开始为下一起新闻做准备,太阳照常升起。可对于受害者家庭,这一切永远也不会结束。对于王赦,李晓明为什么杀人,他为什么要这么做,成了永远的谜,更何谈如何去预防此类事件了。

他一时情绪很崩溃,“……他到底为什么这么做,他死了以后,再也没有人知道了……到底什么是好人,什么是坏人,你有标准答案吗?谁有标准答案?”

一旦有新闻案件发生,我们说得最多的话,也不过是“要真相”。但是在这类杀人案件前,我们很少再说这样的话,网上不乏这样的言论“不关心杀人犯的事情,只希望尽快死刑。”难道这类案件的真相就不重要了吗?我们是不是也该反思一下了。

所有的真相都是重要的,哪怕它多么的不堪,令人无法接受,我们最终都要接受。毕竟我们生活在赤裸裸的现实世界里,王赦这类理想主义者们不惜付出自己一切,只为让我们生活的世界变得美好一点。

如果有一天,这些理想主义者不再奉献自己的力量,那才是最可怕,最让人绝望的时候,哪怕我们理解不了理想主义者,但至少要尊重他们。

3.

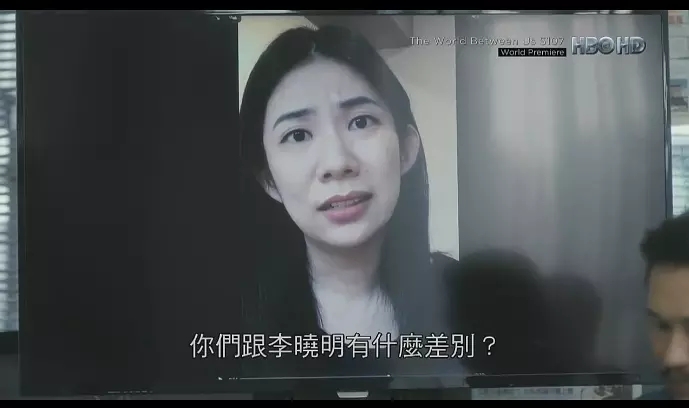

由贾静雯饰演的宋乔安,是品味新闻的副总监,也是这起案件中的受害者家属,儿子刘天彦在电影院遇害后,她开始变成工作狂,酗酒,对下属严厉,和丈夫之间的关系也开始恶化,对待女儿的态度也令女儿很不满意,这个世界上没有感同身受,乔安原本拥有幸福美满的家庭,对于一个失去孩子的母亲,要怎样才能回到原本的样子呢?

杀人犯李晓明的父母,在儿子干了这样的事后再也没脸做人,心里也产生了阴影。他们确实是很少被人关注,人们甚至也不屑于关注他们。似乎大众都可以站在道德高地,义正词严地指责:家庭教育出了问题!有这样的儿子父母能好到哪里去!子不教父之过……可是,我们到底是通过调查真相得出这些结论还是盲目地猜测呢?

当他们面对媒体下跪时,有记者问:下跪是真心的吗?下跪是受谁指使?

王赦去看望他们,李妈妈哭着说:“全天下没有一个爸爸妈妈,要花个二十年,去养一个杀人犯。”

我们该怎样评判这些事情?该同情李妈妈吗?还是不该?如果我们同情了李妈妈,是不是就是在伤害受害者的家属?我想不到答案。可是在整部剧里,李晓明的家人,是另一个层面的受害者。杀人的不是他们,但他们的心也伤痕累累,而且是很难被人理解的伤痕。

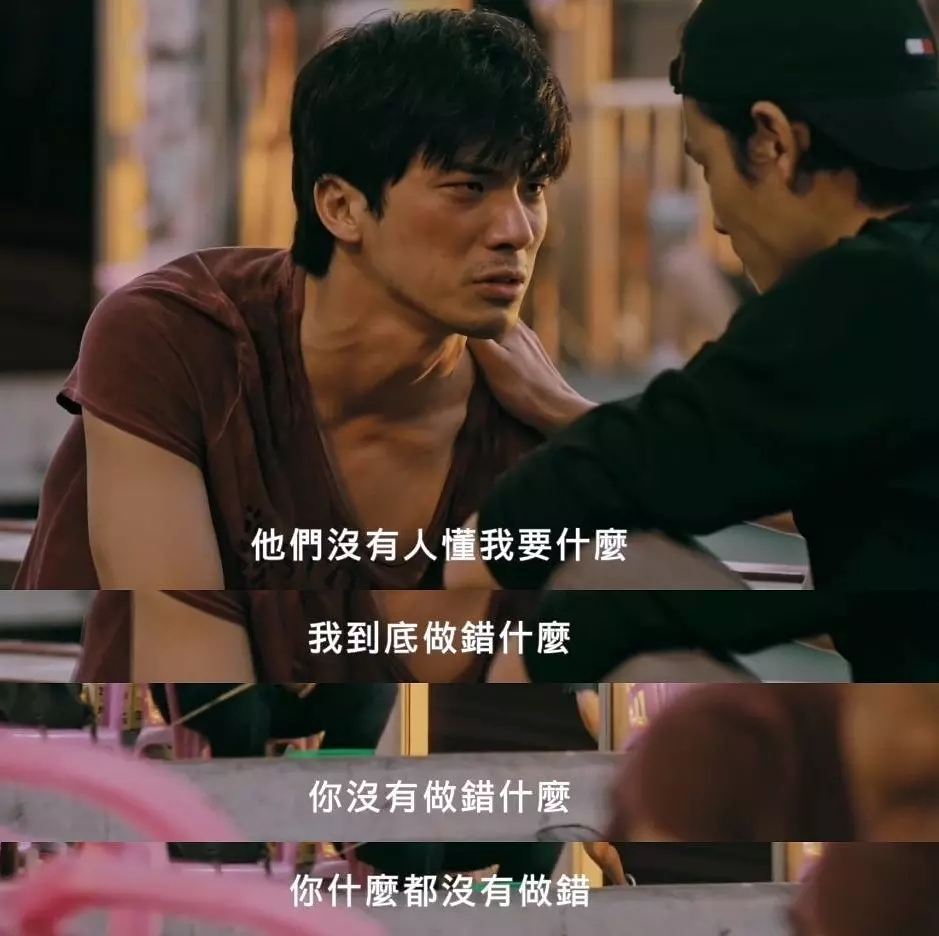

李妈妈说,李晓明从小是个很乖的孩子,在大芝眼里,哥哥也是温柔懂事的。没有人察觉到他的内心到底是怎样的,但这就要将所有罪怪在他们头上吗?万千普通的家庭里,哪个父母会想到自己懂事听话的孩子,以后会是杀人犯。就因为他们是他的父母,就应该懂他全部的心思吗?有多少父母能做到完全了解自己的孩子呢?

也许我们该对人性多一点担待。

李大芝哭着问乔安,我哥杀了人,是不是我们全家都没有活下去的权利?乔安也反问她,那我的天彦呢,我的天彦没有活下去的权利吗?

这部剧不断地向观众抛来疑问,又不会给我们解答。《发条橙》里有一句经典台词:绝对的善与绝对的恶一样毫无人性,重要的是道德选择。

世界本来就不是黑白分明的,黑白之间的灰色地带,是非常需要我们去关注的。有时候非黑即白的选择,并不是好的,甚至是盲目的。

人性很复杂,不是简单的善与恶,好人与坏人,就可以区分开的。

4.

平日里待人和善的人,不见得他在独自一人时,没有生出邪恶的念头。杀人犯在之前的生命里,也许孝敬父母,乐于助人善良真诚。所以王赦的关注点是:究竟是什么造成了一桩桩悲剧,才是事情的核心。

剧里有一段王赦和妻子在车上的谈话很触动人。用王赦的话来说,妻子很幸运,成长于温暖和谐的家庭,而王赦不是,他的成长经历悲惨,“我们是在不断地否定中长大的。”

关于原生家庭,每个人都没有选择的权利。如果幸运,你会拥有爱你的父母,如果不幸运,可能会有没有工作的爸爸,酗酒家暴的爸爸,可能没法好好读书。不同的环境成长起来的人是不一样的,自然也会形成不同的思想。

在这个世界上,每个人都孤独,每个人都遥远。

《我们与恶的距离》也刻画了新闻媒体为了业绩,为了收视率,不惜利用毫无底线的标题,放大新闻事件,而造成怎样的舆论后果,他们不予承担,媒体究竟是从什么时候开始渐渐丧失职业道德,新闻媒体与社会舆论,都觉得自己是无辜的,可其实每一个“无辜的人”,双手早已“沾满鲜血”。

博取眼球,赚取收视率,已经成了整个新闻行业的风向。少数有理想的新闻媒体在这样的环境里,很难生存,亦改变不了行业。乔安最后离开品味新闻,去另一家电台,追寻自己的理想。

剧里在最后给观众呈现出来的也是理想,是希望与爱——乔安开始接受心理治疗,开始学着接受天彦离开的事,王赦的妻子开始理解丈夫的工作。

在王赦的帮助下,李晓明的父母和受害者家庭开始见面,李晓明父母尽自己所能帮助着受害者家庭。社会和政府齐心,让这样的悲剧事件少发生一点,也许就是这部剧最大的“理想”了。