一

太奶奶有过两任丈夫,第一任是卖豆腐的。

他是个极为害羞的人,怕生,天未亮,就把豆腐车推出门,但不是去往那热闹大道,而是拐进窄弄堂,躲在一隅。等日头划开夜与昼,他探出脑袋,朝大道上张望,憋红脸,像犯了坏事。良久,才幽幽喊出:卖豆腐。这一声,算不得叫卖,倒像一颗石子,抛进深渊,悄无声息地沉了底。附近人家,耳朵灵的,吱哑推开门,见四下无人,便知是他,心下嘀咕:这卖豆腐的,到底做不做生意。谩笑和轻蔑,锋利无比,久而久之,把他的羞赧戳了一个破口。婚后没几年,他过世了。很多人说起他卖豆腐的往事,仍旧不乏耻笑。

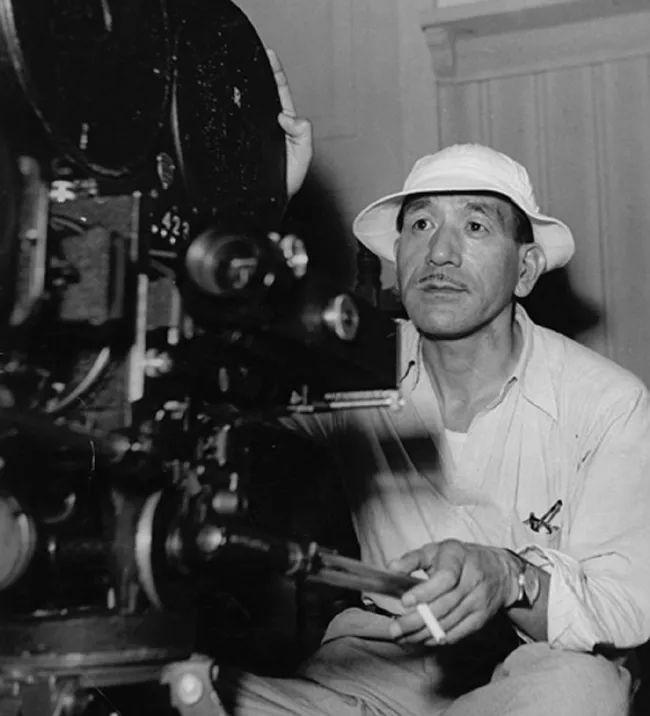

这位卖豆腐的先辈,始终没能在我的精神里隐遁而去,每每看到豆腐这个字眼时,都能联想到他的形象:在弄堂的屋檐下,看着天慢慢亮起来,远远地瞧着热闹,心里黯然而凄凉。多年后,当我看到小津说的那句:我是开豆腐店的,我只做豆腐。顿觉十分亲切。而且,他的电影,也总给我一种寂寞的味道,都是人间的琐事,但从不让人觉得絮叨。有悲欣,也是既近且远,既远且近。

三月,我在日本待了十五日,访谒不下四十座寺庙。可唯独在镰仓,没能去圆觉寺。回东京后,经邓安庆老师提醒,方知小津墓就在圆觉寺,一时引以为憾。但我见到了「北镰仓」的站名,见到镰仓的海和黑砂,见到明媚不耀眼的光,见到和煦的风中摇曳的叶子,见到有边界的大片的云层,见到日光如水波在墙上游移,见到骤然大雨与倏然天朗气清,这些风物,总让我想起小津电影里的空镜头。

看小津的电影,以及他写的《战地来信》,会出现两个分裂的形象:一个导演小津,一个军曹小津。日本人的秉性,向来能让不同特质并存,既有感伤主义的物哀,也有对权力的绝对服从,让人既爱且憎。《风中的母鸡》是小津唯一一部战争电影,在这之后,他不再反思战争。他的墓碑上,刻着一个「無」字,这是南京鸡鸣寺的主持送给他的字。这个字,没有万般皆空之感,真正的「無」,当该不著一字。他很聪明,也很复杂。我想谈论的,只是作为导演的他。

二

第一次接触小津的电影,是在两年前。

当时《电影建筑学》的作业,要求我们拍摄一段长镜头,对一个经典镜头进行空间注记,可选择伍迪艾伦的《安妮荷尔》,塔科夫斯基的《乡愁》,安东尼奥尼的《红色沙漠》,小津的《东京物语》等电影。我和朋友选择了《东京物语》。

作为建筑学生,小津的电影让我理解了空间与影像的关系。《东京物语》的开头,文子在屋内打扫卫生,她从画面的左边穿出,在后面的镜头里,却从画面的右边进入。接下来的几处镜头也是如此,左右边界变得模糊:动作是连续的,空间却被对倒,在影像中被陌生化。这是小津将摄影机,摆在之前镜头的对面拍摄的缘故。他并不依循惯例,或电影文法的拍摄。日式空间层叠的景深,让人很容易忽略画面间的差别。两年后,住在京都东山区土居之内町的民宿时,我对这种空间的感受才更深。

日本传统家宅空间,几乎没有「墙」的概念,只有「间」的概念。房间用移门分隔开的,人的视线,可以延伸到庭院,甚至远山。这些移门给空间提供了暧昧又丰富的可能性。这也是小津电影中所展现的空间,看似浅层,实则具有纵深,就像歌川广重等人的浮世绘作品。那次作业里,我们利用若干平行的活动展板,让两个演员在其中不定向穿行。暗示景深的物件都被遮掩了,相同的板,在漫射光下呈现不同的灰度,三维空间在镜框中被二维化。我们以建筑化的方式,对小津的影像完成了转译。

整个拍摄过程里,我们没有移动摄影机,且放置得很低,这也是对小津的效仿。他习惯使用静止的镜头,离地三英尺,大致是日本人以传统方式坐在榻榻米上的高度,极少调整。照他本人所言,这种做法最初是为避免收拾地板上的电线,「拍出来的构图也不差,于是变成习惯,摄影机的位置越来越低。」罗兰·巴特提出过「作者已死」的概念,文本的意义并不是由作者决定,读者也是一个开放的主体。我们不妨也可以认为,观影者也有足够的自由,对导演的作品进行个人解读。尽管小津很诚恳,但我更喜欢唐纳德·里奇对小津镜头的阐释:这是一种静观的视角,呈现的是一个颇受限定的视域。

(龙安寺的方丈院,作者自摄)

限制的视野,我在龙安寺的方丈院静坐时,也曾感受到。方丈院被油黏土围墙框定,近高远低,强化着透视感。不同纹路的细沙暗示不同形态的水流,样式各异的石头象征山河与沼泽。人坐在缘侧的中央,眺望整座石庭时,感受到的心理时间不同于时钟时间。这和小津电影非常类似,没有强烈的冲突,无非是日常性的反复与仪式性的强调,时间极其缓慢,甚至让人觉得不是线性的,而是循环往复的,绕了一圈,又落在了原处或相差不远的位置,生活一如往昔。小津把一切制约在固定景框里,注视着悲喜,与之保持冷静且克制的距离。当人拒绝无用的抒情和感伤,痛苦也变得能够被解脱。

小津影响了侯孝贤,而侯孝贤则成了是枝裕和在电影上的偶像。作为被外界视为小津继承人的是枝裕和,他坦言无法理解小津,「看得越多,就越困惑。」人生的有趣就在于此:成长背景不尽相同的人们,却渐渐靠拢,甚至殊途同归。或许是他们东方式心理结构开始浮现的缘故。一个人选择以什么样的距离、角度和位置去拍摄,背后有着他的审美、素养和认知,但总会有某些时刻,我们对于这个世界,有过相同的姿态。

三

罗兰·巴特去日本后,写作过一本书叫《符号帝国》。在书中,他引用了禅宗六祖对于「问答」的暧昧态度:若有人向你提问,问你关于不存在之物的问题,你可以用存在来回答。若有人问你关于普通人的问题,你可以讲些关于大师的话来作为回答。

罗兰·巴特很欣赏禅宗的似是而非、消解意义的话语,它显示出东方思维的复杂性。小津的电影,就常常出现罗兰·巴特所说的「语言的休止」、「无声的断裂」的瞬间。

《秋刀鱼之味》中,山平在送女儿道子出嫁后,前往小酒馆喝酒。老板娘见他落落寡欢,问道:「今天是从哪里过来呢?是葬礼吗?」山平回道:「也可以这么说吧。」小津电影里的对白常常如此,不合逻辑,倒转含混。任何肯定或否定,都会让语言被意义束缚,小津不想被这种清晰控制,他想制造含蓄和摇摆的表述。语言上的模糊,沉滞和回旋,反倒让情绪表达得精准,复杂且深刻,在声东击西和指鹿为马里藏下秘密。

《秋刀鱼之味》整部影片里,并未出现秋刀鱼。关于片名的喻意,他的回答似是顾左右而言他:「因为秋刀鱼便宜又好吃。」可仔细想来,这个模棱两可的回答非常贴切。秋刀鱼不是重点,它与清酒,与白萝卜,与豆腐,与茶泡饭,无多大分别,重要的是它触及的感受,让人回想起来有余味。这种余味,有时也不一定是语言带来的。《晚春》中,周吉在女儿出嫁后,独自在家削梨,镜头很长。至一半,果皮断裂,随后是寂寥的空镜头,像是留白或沉默。

小津的《早安》,我非常喜欢。它和《我出生了,但……》一样,是小津电影里能让我从头到尾大笑、哂笑或嗔笑的电影,把他骨子里那个幽默、尖刻且通透的自我,淋漓尽致地表露了出来,不再沉郁灰暗,而是明朗轻快。电影以孩童的视角审视大人的世界。林先生的两个儿子小实和小勇,认为大人每日说的「早安」这类的寒暄,不过是毫无意义的废话。英语老师说:「这样的口头禅是润滑剂,它使人们可以共同生活在一起。」他的话,代表了成年人的态度。这场孩童与大人的较量,没有输赢。男孩们最后妥协,不代表他们接纳这个社会运行的逻辑。相反的,在车站里,男孩们的姑姑与英语老师一同等火车时,互相寒暄的局促和紧张,无疑印证了男孩们的挖苦。

正如禅宗对意义摒弃,追求空无,小津对待人世的态度,也与之类似。他保持旁观,不持陈见。他的不置可否不是和稀泥,而是选择温和地理解人世,发现其中的荒诞,可笑,哀愁,悲伤与滑稽。

四

小津一直和母亲生活。他住在北镰仓的高坡上,出入都要爬坡。母亲很少出门。在《这里是楢山》文中,小津写道:「她好像已经认定这里是楢山了……如果这里是楢山,她愿意永远待在这里也好,不用背她上山,我也得救了。」

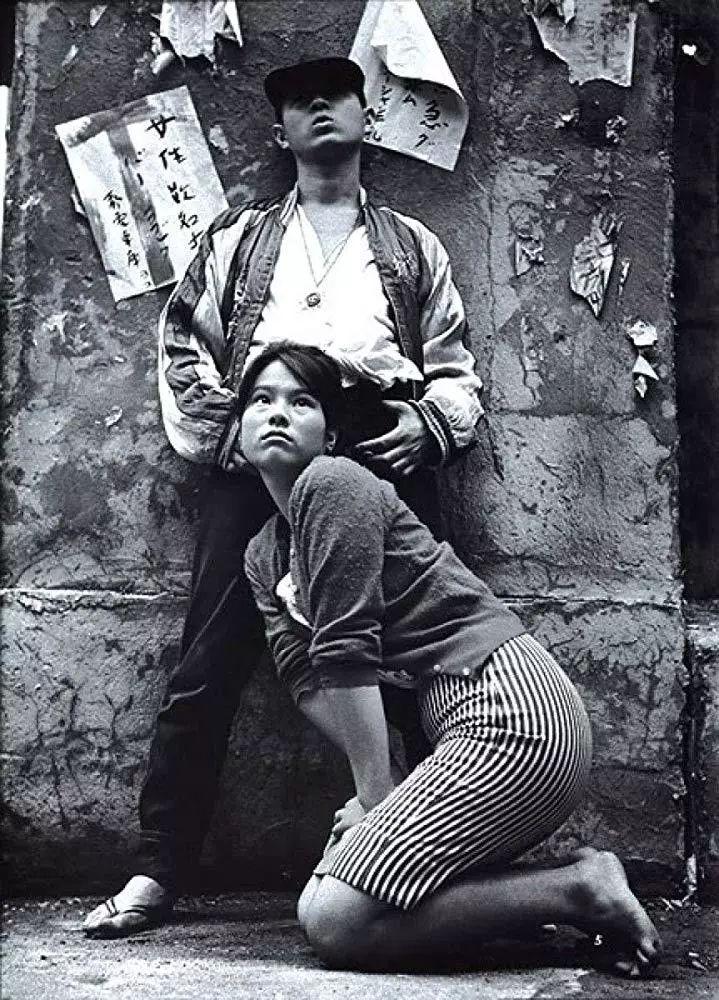

深泽七郎的小说《楢山节考》,讲述了某个山村为减少吃饭人口,由家人将活到七十岁老人背到楢山,放任他们死去。这是当地沿袭下来的传统。小津写的,也源于此。他的学生今村昌平,曾将小说改编成电影,获得戛纳的金棕榈奖。今村昌平与小津,虽为师徒,却处在最远的两极。

小津拍摄日本战后的平民生活,平静的表象下隐藏着暗流:看似紧密有序的家庭,正在快速又持续地崩坏。他试图用传统道德,拉住正在下坠的现实。但今村昌平则不,他挣脱掉诗意,腿脚踩着淤泥,书写着底层的破败与腐朽。在和山内久写《猪与军舰》的剧本时,小津曾数落他:「你们怎么净写些蛆虫?」他听罢,暗下决心:「我就是要写这些蛆虫,至死方休。」

今村昌平和小津的差异,与他们的经历不无关系。《小津安二郎的艺术》的作者佐藤忠男,曾回忆第三次见到小津,就是在「资产阶级的氛围中见到的。」那时的他「是一位功成名就、满面春风的长者。」小津的导演生涯,确实没有太多波折,很早就进入松竹映画公司,不久便成为导演。他电影里拍摄的,多是富裕阶层的绅士们的交游。反观今村昌平,成长的很长时间里,卖淫、犯罪和黑市交易横行。他经济堪忧,一贫如洗,周围满是娼妓和流氓,他和他们交友,也蒙其照料。因而,他看社会的视角,与小津的截然不同。

今村昌平在很多方面,和小津有明显分歧,比如食物,暴力和性。在小津的电影里,饮食具有规律、象征的重要性。《秋刀鱼之味》中,学生们招待在电车里偶遇的老师佐久间,佐久间因没有吃过加了海鳗的茶碗蒸,而被嗤笑。六十年代的银座,海鳗还算罕见,远非落魄的佐久间能够接触到的食材。但在今村昌平电影里,进食的意义是为了生存。《楢山节考》中,邻村的寡妇阿玉同意嫁给辰平,也是因为阿玲婆人好,提供的食物多。而暴力和性,更是在小津全部的作品里都几乎不可见的,他的电影,越到后期,就越趋于整洁和漂亮,污垢被移出了视线。今村昌平则与之相反。不管是《诸神的欲望》,还是《日本昆虫记》,他不回避贪欢的肉体与粗粝的现实。远离现代文明的贫寒地区,与生存相关的忧惧,让人的动物性那面被极端放大,暴力和性是再寻常不过的原始欲望。

在自传《草疯长》里,今村昌平回忆道:

《东京物语》拍摄期间,我母亲因脑溢血过世了。办完丧事回到制片厂后,银幕上反复放映着东山千荣子饰演的母亲因脑溢血病倒死去的镜头。我感到母亲的面影与荧幕上的东山重叠在一起,实在看不下去,躲进厕所。正巧来到旁边的小津导演望着我红肿的眼睛说道:「怎么了?脑溢血死亡不就是那么回事嘛。」他似乎觉得我哭丧的表情印证他电影的震撼力,显得满面春风。此时我心想,这个世上最无情、最可怕的人种就是电影导演了。

小津不是无情的导演,今村昌平也不是。尽管和小津抉择不同,他永远在描写戕害、羞辱、伪善、好色、阴暗、贪婪与虚假。可他比小津更爱人类。我喜欢《鳗鱼》的结局,它给想要正常生活的原杀人犯以希望。见识过太多灰暗的人,比绝大多数人更懂得生命的美好。

五

作为天性害羞的人,小津终身都是单身。

佐藤忠男曾形容他是浪漫主义者:让理想仅在内心深处澎湃,而把现实生活中的自己看得卑下。他镜头下的人物,对情感也极为克制。一来和他对演员的指导不无关系,他要的不是演员释放感情,而是如何压抑感情。二来,他的故事都在以简单对白进行着,并无过多跌宕起落,除了《东京暮色》中,明子选择自杀,《风中的母鸡》里,丈夫对妻子大打出手,妻子从楼梯上滚下来。这是小津电影里,为数不多的剧烈事件。

情感克制的人,认得人间的寂寞。小津就是如此,他的神经更纤细,更敏锐。创作《秋刀鱼之味》剧本时,他的母亲去世,送葬后回蓼科时,他在日记里写下:樱如虚无僧,令人忧郁,酒如胡黄连,入肠是苦。春日忧愁,酌酒忧愁,道出心中空无物,惜春之情又增加。这些字句里,有着小津对人生的审美:无常、易变。

在他的成长里,父亲的角色缺席。十岁时,他和母亲被送到松坂居住,和父亲分居两地。三十一岁时,父亲离世。母亲成为他全部依恋。在她过世后,小津当该体会了一个人生活的漫长。《东京物语》中,老伴突然去世,孩子们奔丧完,相继离开尾道,周吉在家里,孤伶伶静坐。隔壁妇人在门口说:「大家回去了,一个人寂寞吧。」周吉说:「我太大意了。早知这样,她在世时,我就该对她好些。一个人生活,日子变得特别漫长。」妇人回应道:「你会很寂寞呢。」周吉点点头,深叹一口气。小津的寂寞,一如周吉。

不止电影,甚至死亡,在小津身上也变得克制。母亲去世的翌年,六十岁的早上起来时,他作了一首俳句:大雪纷飞白茫茫,但愿把它披身上,倘若今宵我死亡。 当天,他与世长辞。这天是十二月十二日,与他的出生日一致。

《寻找小津》里笠智众在小津墓前

禅宗修行者,以静坐观察世界。小津的电影世界,亦当如是静观。只是这世界太过深远,我依旧只是置身于远处,于事外,不曾触及过本质。文德斯拍了《寻找小津》,但那更像是他本人游离的梦境。他拜访了小津电影里永远的父亲笠智众。而今,斯人已逝。我没有沉浸入文德斯的呓语中,唯独笠智众站在小津墓前的那幕,庄重深沉,内敛隐忍,有种击中我心脏的悲凉。

或许,等再次去镰仓,我也应当去圆觉寺里小津的墓前看看。