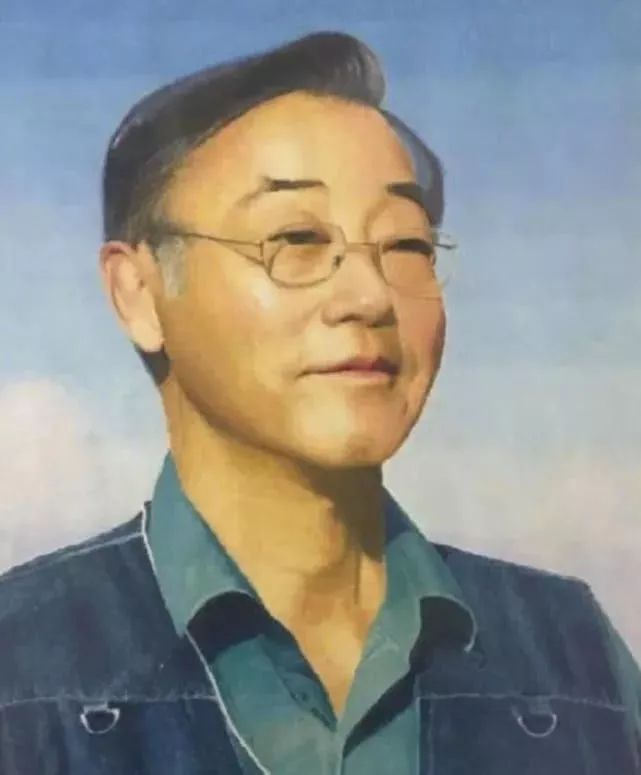

最近微博热搜,依旧由明星制霸:赌王儿子求婚奚梦瑶、李亚鹏承认恋情、巩俐再婚嫁71岁法国音乐家…在这些热搜之下,一位籍籍无名的老人离世了。老人名叫胡进庆,5月13日下午15:02于上海第六人民医院辞世,享年83岁。对于他的名字,人们并不熟悉,但提起他另一个名号,你则一定知晓——“葫芦娃之父”。

1986年,上海美术电影制片厂制作出品的《葫芦兄弟》,便由他一手操刀创作。该动画在当年一经问世便造成轰动,几乎每一家地级市电视台都购买了它的播放权,录像带、磁带、VCD销售过百万。直到2008年,美影厂每年2000万套音像制品的销售量中,《葫芦兄弟》依旧占比18%左右,IP价值不容小觑。

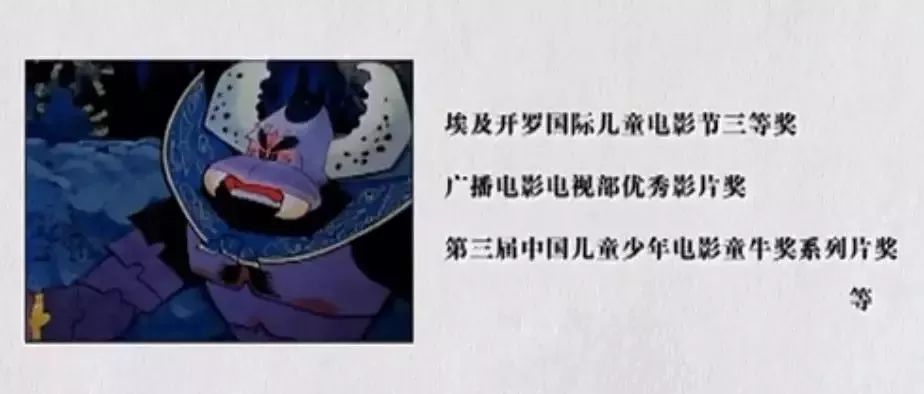

销量翻红之余,它在国际上也为国产动画增光添彩。荣获了包括“埃及开罗国际儿童电影节三等奖”、“广播电影电视部优秀影片奖”、“第三届中国儿童少年电影童牛奖”在内的多项大奖。

葫芦娃,也成了70后到90后人心中难以抹去的童年记忆。只要提到它,人们脑中便会不由自主地冒出那段经典歌词:“葫芦娃,葫芦娃,一根藤上七个瓜。风吹雨打,都不怕,啦啦啦……”

如今虽已过去33年,但葫芦娃依旧陪伴在我们身边,以表情包、流行语等各种形式活跃在年轻人当中。

有人将里面的蛇精称为“第一代网红”;也有认为葫芦娃是中国动画史上第一个组团打怪的“兄弟联盟”。

葫芦娃一直存在大家的记忆中,但它背后的缔造者却一直默默无闻。

在那个集体荣誉大于一切的年代里,即便打造出这样的“爆款”,胡进庆也注定不能被赞叹声所围绕。除了固定的薪水和微小的奖励外,他始终默默无闻、屈居幕后。

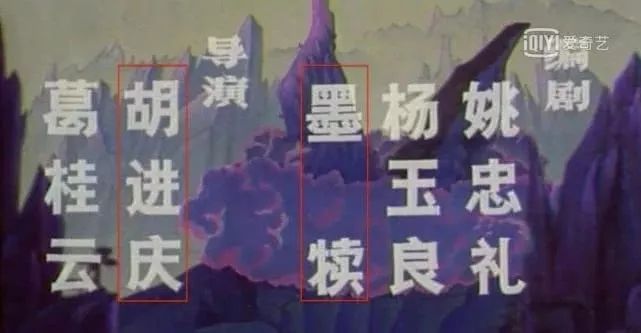

创作《葫芦兄弟》时,他一人身兼多职,集导演、编剧、造型设计于一身。但后期为了不让自己名字在演职人员中出现太多次,他还专门掩人耳目的使用了笔名。

他曾对同事江平这样表示:“小江,你要是以后写我,比如说写到《葫芦兄弟》,不能写我一个人是导演,还有其他两位同志。他们名字一定要写上,这是做人的规矩。”

相较被追名逐利思想所笼罩的当今社会而言,胡进庆这种将个人钉入集体,将荣誉留给团队,深藏功与名的做法,显得尤为可贵。

或许正是这种心怀感恩,才让他担得起“大师”称谓;也正因如此,令他最终被世人所遗忘。

直到2009年,他的故事才被人们所熟知。当年9月11日,蜡笔小新作者臼井仪人坠崖身亡,国内观众一片哀嚎。而就在所有人为此悲恸不已时,一篇“小新的爸爸没了,那么多人纪念,葫芦娃的爸爸得抑郁症了,有谁关心?”的帖子突然在豆瓣小组流传开来。

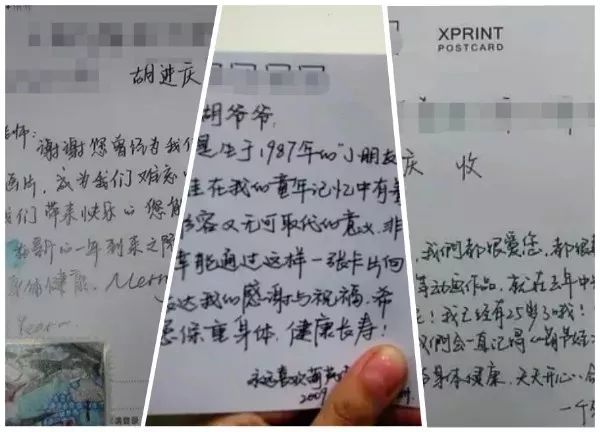

与此同时,网友们还在网络上集结力量,发起了“给葫芦娃爸爸寄张明信片吧”的活动。以此,让他感受到观众的温暖与关爱。活动一出,就有近5000人参加。后来上影集团总裁汪天云证实胡老确有患病,但并不严重,同时向热心网友表示感谢。与此同时,面对来自五湖四海的慰问信件,胡导也感动不已,对媒体说:“请你代表我,谢谢各位小观众的支持……”

虽然是迟来的感谢与祝愿,但到底好过没有。

在胡进庆身上,有着国内所有老艺术家的影子。他的一生几乎都可以用8个字来概括——“兢兢业业,不求回报”。

1936年出生在常州古巷青果巷的他,在北京电影学院毕业之后,便被分配到上海电影制片厂的美术组,师从前辈万古蟾。1957年,美术组从上影厂独立出来,建立了上海美术电影制片厂,胡导也跟着老师转移阵地。紧接着第二年,两人便共同创研出我国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》。

而后,头顶“双百方针”号召的胡进庆,又在美影厂创作、研发出了一系列的动画,先后导演了剪纸片《鹬蚌相争》《淘气的金丝猴》《草人》《葫芦兄弟》等作品,发明了“拉毛”剪纸新工艺,成功摄制了水墨风格的剪纸片,极大丰富了国产美术片片种。

所谓的“拉毛”工艺,是指用蘸了水的毛笔,在特殊纸质上进行轻微晕染、拉开,呈现出逼真的动物皮毛。胡进庆第一次使用这种技法,是在动画《鹬蚌相争》中。

这种技术的使用,使得动画呈现得更为逼真,令国产水墨片看起来形神具备。最终,该片在国际饱受赞誉,连获四次大奖。这之后,利用这种技法,他又先后创作了《淘气金丝猴》、《草人》两部动画,正式确立了拉毛剪纸动画在我国美术片中的地位。除此之外,他还先后参加了包括《渔童》《骄傲的将军》《人参娃娃》等40多部美术片的摄制工作。

进入80年代,美影厂委任胡进庆将小说《十兄弟》改编搬上银幕。对于这个任务,胡进庆刚开始是拒绝的。因为拨给他的预算十分有限,只有区区6万,平均到每一帧的成本是7块钱。相较同时期好莱坞拍摄的《狮子王》,预算高达4500万美元,一帧成本就要3054元。

临危受命的他,决定对小说原著进行大刀阔斧的改编,并且对领导撂下狠话:“你不答应,我就不拍!”领导最后妥协了。于是,原著中的10个人物,被简化成了7个;皇帝、卫兵等反派,改成了蛇精、蝎子精;十兄弟拯救黎民百姓的故事,改成了葫芦娃舍身救爷爷。

除了葫芦娃千里眼、顺风耳、隐身等技能取材于小说,其余大部分内容,都是摸着石头过河的原创。一个个怒目圆睁、头戴葫芦、敞胸、赤脚,的葫芦娃形象,纷纷被设计出来。

而只有13集的《葫芦兄弟》,其创作周期却长达两年。每一帧,工作人员都要像皮影戏一样,将角色置入场景摆出各种动作,然后一格一格地拍摄出来。13集下来,需要几千个场景、上万个动作、 无数个节点,每一个看似普通的场景背后,都是极致的认真、细致和考量。

对几秒钟便可生成一格3D动画的我们来说,谁还愿意花几年时间去做这种耗费心力的剪纸动画?曾经的壮举,在现代人眼里,无疑是犯蠢。可当下的聪明人,就一定能再现经典吗?未必!

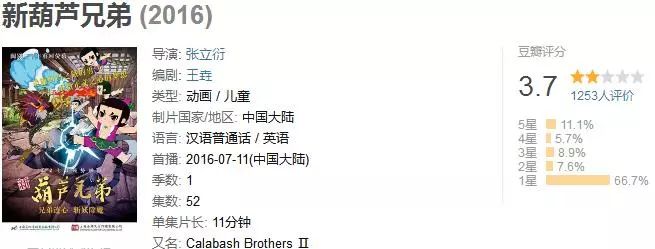

2016年,《新葫芦兄弟》一上线,就被网友们骂得狗血淋头。豆瓣评分3.7,全篇低幼画风,既得罪了老剧迷,又敷衍了新观众。没有传承也没有致敬,只是纯粹地炒冷饭。

新版的扑街,让我们不由地反思:1986版《葫芦兄弟》之所以经典,不因别的,只因其背后有像胡进庆这样穷心竭力的老艺术家做支撑。

如今,胡老虽已离世,但他的动画作品却会继续陪伴大家,延续他永恒的艺术生命。

有人说,这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别,千言万语都只能化为一句感谢:感谢胡老通过《葫芦兄弟》带给我们的美好童年!愿他一路走好…