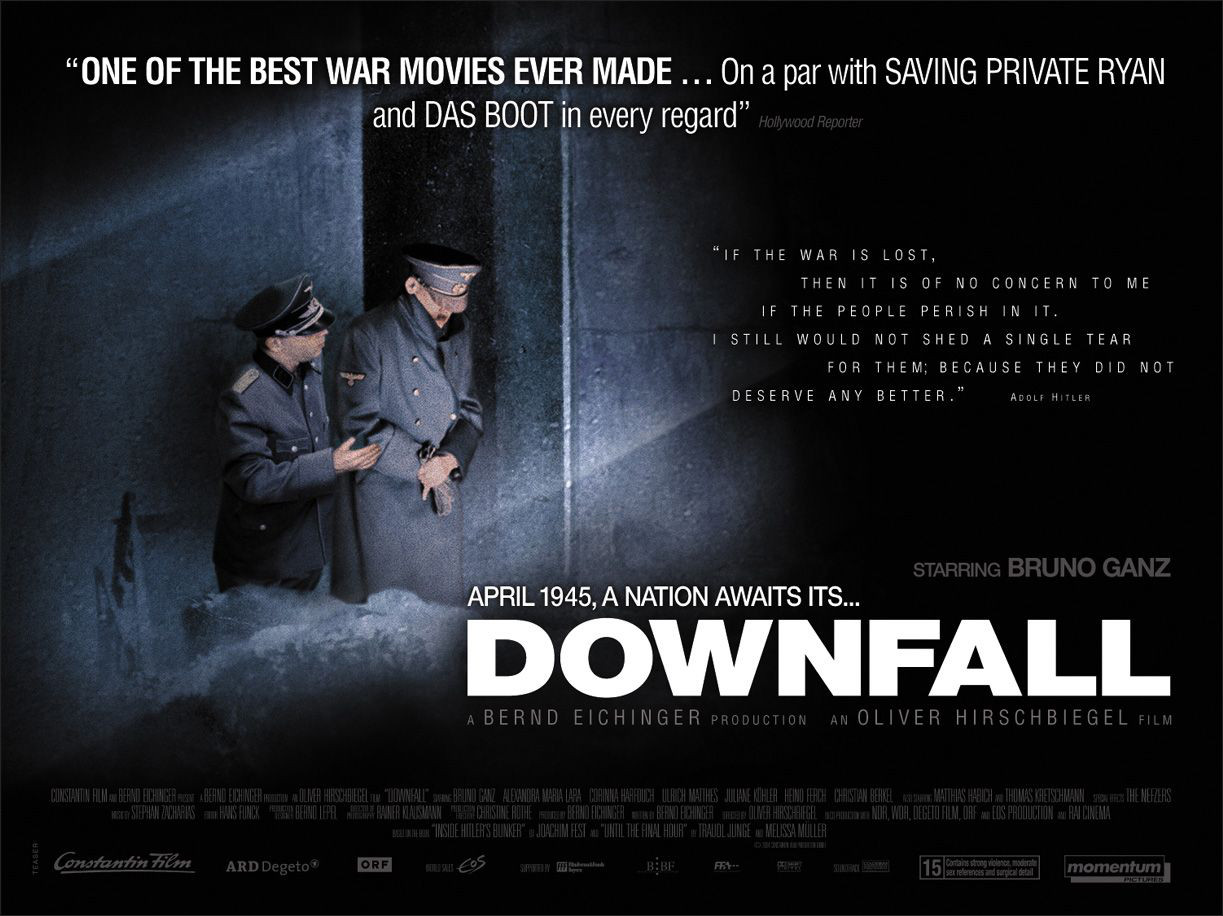

2019年2月16日晚,演员布鲁诺·甘茨在家中去世,享年77岁。如果用一句话总结这位先后主演了《柏林苍穹下》《帝国的毁灭》等电影的“欧洲电影终身成就奖”得主,也许就是:始于天使,终于魔鬼。

这位希特勒的扮演者,在生活中饱受电影原型困扰。在街上,他被人拦住要求以希特勒名义签名;他在电影中发飙的片段也成为网上恶搞常用的素材,这令他哭笑不得,颇感无奈。

说到银幕历史上的元首形象(抛开政治因素),纳粹自拍的《意志的胜利》的伟光正和苏联电影《攻克柏林》的疯子定位都不能算,《大独裁者》中查理.卓别林的恶搞也不提。给我留下较深印象的,前有《希特勒:恶魔的复活》中高个子奥利佛·马萨奇的神经质表演,后有《我的奋斗》里汤姆·希林演绎的艺术青年,中间还夹杂着《行动目标希特勒》这类龙套角色。戴维·鲍姆伯在其中的表演只能算不温不火、中规中矩。

希特勒的一生充斥着谎言和伪装。

一九四五年四月底,躲在地下十米避弹室的希特勒才是真实的希特勒。冷酷、逃避现实、仇恨世界、歇斯底里结合在一起,主宰了他的最后时刻。电影《帝国的毁灭》取材自约阿希姆·费斯特的纪实小说《第三帝国的最后十四天》和希特勒的私人秘书特劳德尔·荣格的回忆录《直到最后时刻》,细节上严格贴近历史事件。

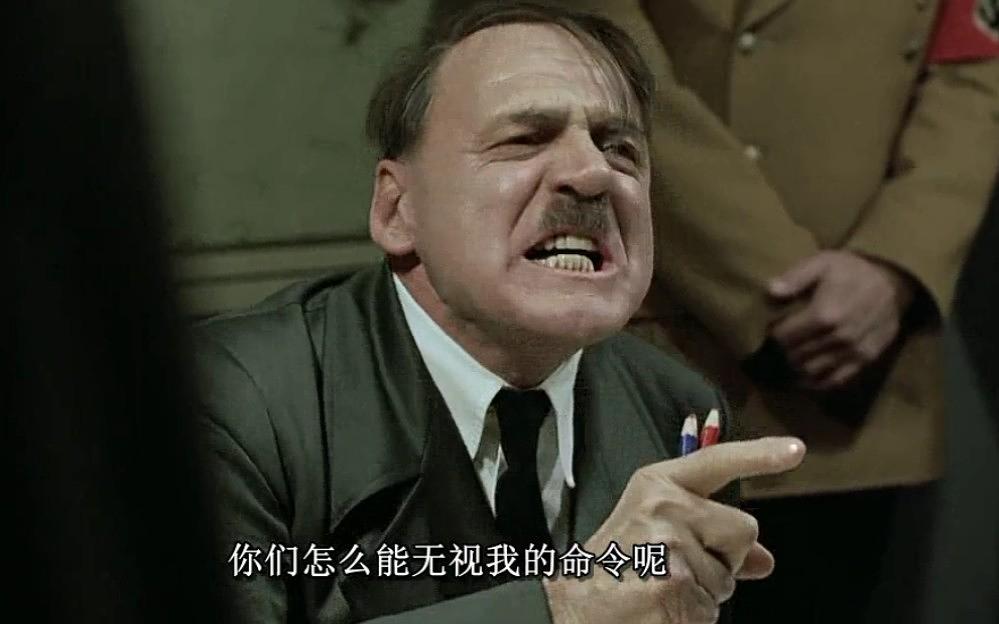

应该说,布鲁诺·甘茨在影片中扮演的角色形象,最接近历史上那段时间内真实的希特勒,那个内忧外患、身体和精神都趋于崩溃、却仍妄想“我们崩溃时,要带上整个世界”的56岁中老年人。

左:布鲁诺·甘茨;右:阿道夫·希特勒

二战后,德国文化界一直努力与希特勒切割,将其看作某种怪物,区别于正常人。虽然布鲁诺·甘茨是瑞士人,不是德国人,但是作为第一部选用说德语演员扮演希特勒的电影,《帝国的毁灭》在这方面打破了二战后,德国文化长久以来,在描述希特勒形象方面的禁忌,在其走入穷途末路的最后日子里,把恶魔还原成人。

在最后的日子里,帕金森综合症的打击令希特勒表现出躁狂、缺乏同情心和认知障碍,他经常瞪着布满血丝的双眼,把高倍眼镜摔到三倍字体大的军事文件上,暴跳如雷直到筋疲力尽,瘫倒在沙发上,嘴边失控地流出口水。

这种病态的宣泄对于不同对象,却显示出极大的反差。

他对侍从人员和颜悦色,却不吝用最恶毒的语言辱骂将军们;他在遗嘱中从容地处置自己的遗产,同时又多次用严厉的口吻强调“焦土”政策,要制造“文明沙漠”,“帝国领土上有价值的物品或财产,必须予以破坏”。命令破坏电力、瓦斯、饮用水供应,就等于宣判了德国底层人民死刑;他寄希望于活下来的人复兴第三帝国,又表示所有在这场战争中苟活的都是最劣等人;他对爱人柔情似水,却对追随自己多年的将军、战士、德国人民冷血至极,还不如崇祯皇帝的“诸臣误朕,将任贼分裂朕尸,决勿伤我百姓一人”。

相对于决策的矛盾,希特勒对个人结局的选择却异常坚定。整部电影中他无数次拒绝让他撤离的请求,不想和墨索里尼一样,被捕获后未经审判就被处决,更担心会被装进笼子像动物一样到处供人参观,与之相比能体面的自杀是最优选择。

具有讽刺意味的是,希特勒一直设想自己会被安葬在可以发号施令的地方,可最终,他和爱娃的尸体在地下室出口被付之一炬,匆匆掩埋在一个弹坑内,在苏军惊天动地的炮火中,灰飞烟灭。

电影在悲壮和无助的气氛下,展现了帝国至暗时刻的众生相。恪尽职守的党卫军将军,视死如归的纳粹,无力回天的人道主义军医,螳臂当车的妇孺,衰老无助的元首,这些镜头描述可能与事实相符,但与纳粹给世界带来的灾难相比,这些情节变得不合时宜,也为电影带来了不少争议。批评者认为,电影的基调将希特勒等纳粹高层描绘成了战争的受害者而不是加害者,将犯下战争罪行的德军描述得过具英雄气概。因此,这部政治不太正确的《帝国的毁灭》虽然获得第77届奥斯卡最佳外语片提名,却最终败给了更具人性的西班牙佳作《深海长眠》。

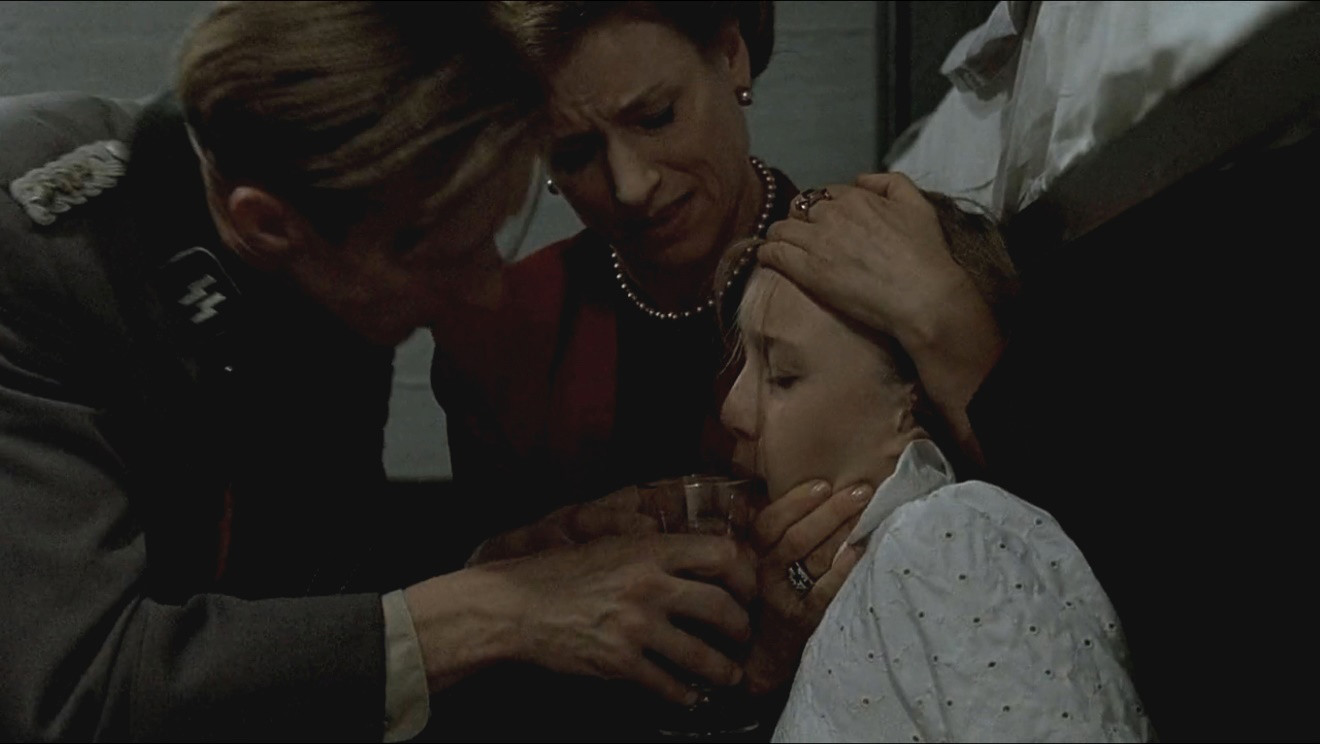

电影中,除了希特勒的扮演者布鲁诺·甘茨传神的表演,另外给我留下很深印象的,是宣传部长保罗·约瑟夫·戈培尔的夫人—玛格达•戈培尔。戈培尔夫人携孩子们的到来,给本来死一般的地下掩体生活增添了生机。可转眼,她就亲自动手,依次毒死了自己的六个孩子。

最可怕的是,整个过程中她没有表现出哪怕一丝一毫的犹豫。这个冷血的镜头,就像一桶冰水从天而降,彻底浇醒了观众。忘记这伙匪徒在末日中无助的眼神吧,纳粹对待儿女尚且如此,毒杀600万犹太人时怎会手软?

元首自尽之后,导演把镜头转向在柏林苦苦挣扎的士兵和平民。躲在地下狼穴的希特勒乐观地认为“柏林只是看上去比本来的情况糟糕一些而已”。而实际情况是:柏林已被摧毁,西方盟国在两年多的时间里向这座城市发射了六万五千吨炸弹,每个柏林居民头顶落下三十立方的碎石。

柏林空气中弥漫着腐烂和死亡的气味,地上横七竖八地躺着死人、重伤员还有烂醉如泥的纳粹军官,路边柱子上是被特别法庭吊死的“变节者”,即使放在人类残酷的征服史上看,当时的柏林也是真正的人间地狱。

残酷的战争场面只是《帝国的毁灭》的外衣,战争背后的人性思考才是影片价值所在。电影除了片长156分钟的公映版,还有一个178分钟的加长版。

这个在德国电视台播放的版本,加重了小男孩皮特的戏份,他和无数德国青少年一样,在元首魅力感召下,加入柏林希特勒青年军,因为摧毁两辆苏军坦克的战绩,得到希特勒亲自授勋的荣誉。皮特的父亲是失去左臂的退伍老兵,他深知战争已注定失败,极力阻止皮特上战场,执迷不悟的皮特一直骂父亲是懦夫。

苏军攻入柏林,皮特的伙伴全部战死,他被战争的残酷惊醒,恐慌之下开枪打伤一名苏军战士,而苏军士兵却不忍伤害小孩,放皮特离开。

皮特跑回家,发现父母已被当成叛徒处决。讽刺的是,在悬挂着“我站在红色猛兽一边”的变节者尸体边,德国将军们打着白旗急切地赶去敌占区向苏军元帅朱可夫投降。小皮特的形象代表了众多德国民众,他们被希特勒的谎言迷惑,被绑架在战争机器中成为帮凶。而他们的觉醒、对战争的彻底反思,也将决定德国未来的命运。

记得我与一位德国教授谈起:德国人怎样看待自己的民族。她说,德国人认为自己是善于思考的民族。康德、尼采、黑格尔等都为人类贡献了伟大的思想。可这个善于思考的民族,却被极端种族主义民族情绪、扩张主义和弱肉强食的社会达尔文主义冲昏了头脑,成为纳粹的冷血杀手和罪恶帮凶。

谈起二战期间盟军对德国毁灭式的轰炸、战后到处是被强暴的德国妇女和饥肠辘辘的老人儿童,那段苦日子令人难以忘记。她说,“我们不会忘记德国为何被如此对待,那是因为之前我们做了可怕的事”。战后的德国人民背负着沉重的负罪感,东西德合并时,在宪法里放弃被割让的土地、近年来主动接受大量难民都有对二战的反思和赎罪的意味。

影片最后,女主角特劳德尔和小男孩皮特幸存下来,她们都曾效忠希特勒,年少无知不是借口,她们背负了应得的战争罪责。这代德国年轻人在战争中失去一切,也从战争的残酷中醒悟,她们肩负着德国的未来。

晨光中,她俩骑着车离开柏林,看似漫无目的前行,方向却只有一个——远离独裁。

永别了,战争!