1

“绝不要把目光移开,真实的东西是最美好的”。这句话在电影《无主之作》开篇,便借由伊丽莎白之口,告诉了小外甥库尔特,同时也直白地说给观众听。导演的观点很明确,他承认艺术家的真实感受,因为真实的感受必然产生真诚的表达。当观众理解这句话的时候,就像库尔特接受启蒙一样,银幕内外共同走进一段艺术生涯。“人人都是艺术家”,倒不是本片想表达的核心观点,但开门见山的做法却很坦诚。

说起弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克,没人愿意记住如此复杂的名字;但提起电影《窃听风暴》的导演,影迷绝不会陌生。影片讲述一位东德秘密警察,在冷战时期监听一位剧作家的故事。长期监听中,他渐渐被作家对自由的态度所感染,最终转变立场,开始保护这个监听对象。很难想象,这部豆瓣TOP250是冯·多纳斯马尔克的处女作,还获得了奥斯卡最佳外语片奖。不得不说,创作者因为作品被人记住,是件幸福的事情。

冯·多纳斯马尔克,1973年出生于德国科隆。童年和青少年时期,他辗转于纽约、柏林、法兰克福和布鲁塞尔生活,因此拿了好几个国家的毕业文凭。在列宁格勒修完俄语课程之后,他又进入牛津大学研读政治学、哲学和经济学。1996年进入慕尼黑电视电影学院导演系学习,从此踏上电影创作之路。从目前两部作品来看,他对电影创作的贡献,正是来自对历史的思考,和切身感悟。

《无主之作》的背景从1937年到1966年,横跨德国近三十年历史。从第三帝国开端,到硝烟弥漫的二战,再到东西德隔离,导演选取了三个截面,为我们揭示一位艺术家的成长史。台湾版预告片有这样一句话,“艺术、爱、悲剧与政治交织的旷世之作”。抛开宣传营销的口吻,这对影片本身包含的信息提炼倒是很准确。

2

1933年,希特勒出任德国总理期间,下令兴建慕尼黑艺术之家美术馆(Haus der Kunst)。1937年,在这座美术馆中,正式开始了“伟大德国艺术展”,展品被看做“最纯正的德意志精髓”。短短三周,举办方突然接到通知,还要举办一个“堕落艺术”展作为反面教材,来和德意志民族艺术对比。

堕落艺术展,在慕尼黑、柏林等多个城市进行巡展,吸引近200万人参观。肃清和审查的艺术品被称作“有毒花朵”,与精神病患者的绘画陈列一处,以供大众嘲笑和批判。堕落(德语Entartete),意为退化、颓废、变质。在陈列的艺术品中,除收押而来的毕加索(Picasso)、康定斯基(Kandinsky)等,还有一大波德国本土现代艺术家的作品。

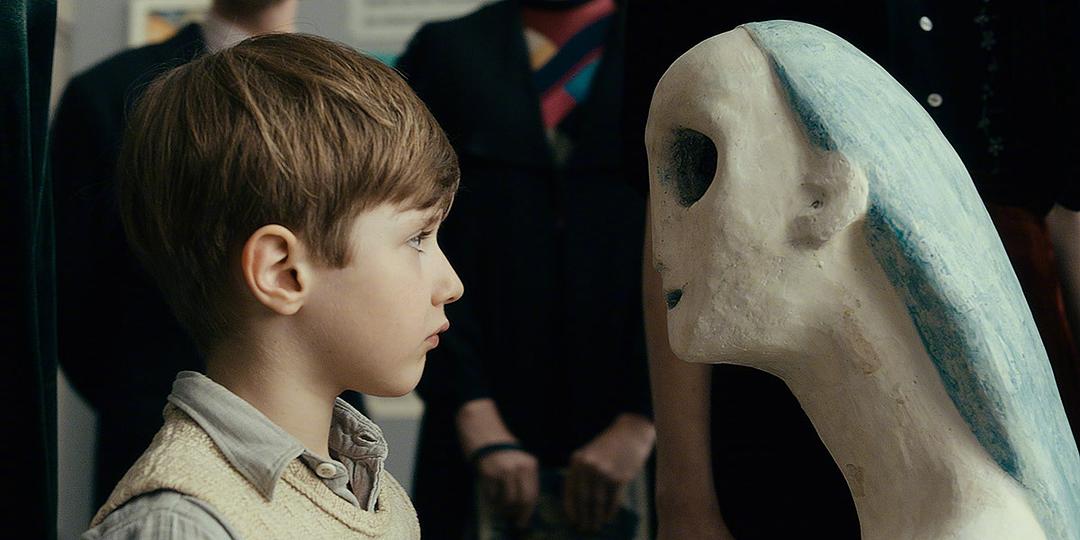

《无主之作》第一段落,正是纳粹德国这一时期。伊丽莎白带着库尔特参观堕落艺术展,那位讲解员指着康定斯基的作品,趾高气昂地对小库尔特说,“我觉得你也能画这个”。虽然小小年纪便能接触优秀的艺术作品,是很幸运的;但讽刺的是,这样的展览与讲解,用意却在于批判和消灭。

伊丽莎白清楚地知道,纳粹所宣扬的那些不一定正确,但她也只能用“我喜欢那幅画”,试图告诉库尔特一种来自内心的价值判断。影片第一幕中,伊丽莎白是真正的主角。她站在汽车前倾听鸣笛、裸着身子弹钢琴,甚至用烟灰缸砸破脑袋,只为敲出高音“la”。库尔特作为旁观者静静注视着,这些事物都在他脑海中形成模糊的记忆。

很快伊丽莎白就因为举止过激,被诊断为患有精神疾病。入院后,迎接她的只有两种命运:接受绝育手术,或被当做“无意义的生命”屠杀。她哭着哀求那位妇科教授,一滴眼泪跌落在他皮鞋上;可是教授丝毫不为所动,甚至在擦掉眼泪后将手帕也扔进垃圾桶。

3

第一幕末尾,库尔特已经长成少年。他在夜晚走出屋子,看到漫天的盟军飞机呼啸而过,投下不计其数的铝箔条和炸弹。此后几分钟,导演采用平行剪辑,两位哥哥倒在苏联战场,家人在空袭中丧生,而伊丽莎白则安稳地躺在了毒气室里。死亡如同一声闷响,短促而突然,镜头里散发的气息,无不让观众嗅出一阵阴冷。

1945年5月8日,德国战败。同盟国为了惩治德国,将其分而占之。1948年6月,美英法三国占领区合并,并于翌年5月成立了德意志联邦共和国;同年10月东部的苏占区成立了德意志民主共和国。德国从此正式分裂为两个主权国家 ,直到1990年10月统一。

库尔特同父母生活在东德,刚开始他在印刷厂工作,后来考上艺术学校,学习了现实主义绘画。绘画教室里,经常站着一对男女,手握镰刀、锤子和麦穗;他毕业以后,毫无选择地接下一项工作,在大礼堂绘制巨幅壁画,用以歌颂人民和领袖。在这种环境下不要说享受艺术,就连谈论真正的艺术,都成为了一种奢望,因为艺术终归是服务于政治的附属品。

在学习绘画期间,库尔特遇上另一位伊丽莎白(艾丽),两人情投意合,很快便结为夫妻。巧合的是,艾丽的父亲正是哪位丢手帕的教授。他曾是第三帝国的妇产科医生,专为那些“身心残疾”的女性做绝育手术,也正是谋杀伊丽莎白的凶手。齐班德教授为人固执,并笃信“优生学”理论。当得知库尔特的身世之后,他决定赶走这个拥有不良基因的女婿,甚至对怀有身孕的女儿实施了人工流产。“医生本该治愈病人,救人本该是他的职责所在。”这既是艾丽控诉父亲的话,也是我心中的疑问。但此时悲剧已然发生了。

库尔特所谓的不良基因,要从他的父亲说起。他本是一名教师,为了保全工作被迫加入纳粹,可当苏联占领东德时,又以此为劣迹终结了他的职业生涯。他面对一个又一个强权,尝试捍卫自己的尊严,却被当做不良基因的始作俑者,这本身就是一个悲剧。最后,这位知识分子不堪忍受痛苦,在家中悬梁自缢,想来好不凄凉。

4

影片第三段落,在柏林墙修建之前,库尔特携爱妻逃往西德。他途经多人指点,最终来到杜塞尔多夫,学习现代艺术。这里的艺术家同仁都很有趣,有的用黄油和毛毡糊墙;有的把土豆吊起来转圈儿;有的干脆站在画框面前挥刀将其割裂。相比传统艺术,现代艺术像是智商竞赛,比的是谁有聪明绝顶的创意,能引领更加前卫的潮流。库尔特也从中受到启发,做了些毫无意义的尝试,诸如随意挥洒油墨,用脚丫子绘画,以及割裂画框留出红色颜料等等。

更有意思的是,他发现东西德的艺术理念截然相反。东德教授曾讲课说,“满脑子ich、ich、ich(我、我、我),只会引发悲剧”。言下之意发自内心的创作,只能用来取悦资产阶级剥削者,这种凌驾于人民之上的艺术,算不得真正的艺术;而西德边完全是另一种景象,“艺术家要将自己的主观感受展现出来,如果没有完全的自由,那他谁都不是”。因为只有艺术家才能在灾难之后,能让人们重新获得追寻自由的感觉。

这位西德教授,原型是约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),德国著名艺术家,以装置和行为艺术为主要创作形式。他1938年参加希特勒青年团,1940年从军至1945年成为英俊俘虏,多次负伤并被鞑靼人用油脂和毛毯救治,生平经历足够独立成篇。他认为暴力是一切罪恶的根源,并反对以暴力去争取和平。影片中,他在课堂上烧毁两张政治家海报,讲述了艺术家与自由的多层关系,引得学生纷纷报以掌声。

库尔特在教授的帮助之下,试图搭建自己的艺术体系。某次课堂上,他随机念了几个乐透号码,并说单拿数字来说毫无意义,但只要它们成了中奖号码,便顿时产生了意义。这让我想到《天书》的作者徐冰,花费4年时间,做了4000个毫无意义的伪汉字。但当它们被雕刻、印刷、装帧之后,又好像代表了某种表达。

库尔特的原型,则是德国画家格哈德·里希特 (Gerhard Richter)。他1932年出生于德国德累斯顿,曾在画厅当学徒。1951年开始在德累斯顿美术学院学习美术。1961年,里希特从东德逃往西德,进入杜塞尔多夫国立美术学院学习,遇到了前文提到的约瑟夫·博伊斯,之后成长为一位真正的艺术家。

影片在第三段表达很克制,观众明明知道,库尔特的岳父就是凶手,可他心中挥之不去的,只有惨遭杀戮的姨妈,上吊自缢的父亲,和被岳父做了人流的妻子。与其说他要接近真相,不如说他是在创伤中表达自己。当作品呈现之时,真相已不再重要,因为真诚足以打动观众。在反高潮的剧本界定中,这似乎可以理解为另一种胜利,一场用艺术追求自由的胜利。

5

跟着库尔特,我走过纳粹德国、东德和西德三个时空,每一段经历都异常沉重,压得人喘不过气。结尾那幅模糊的画作,像是被铝箔条干扰过的无线电图像一样,承载了所有离别、悲痛与伤痕,只有距离够远才能看得清楚。我们都知道纳粹德国如何屠杀犹太人,却没人真正关注过德国人所受的伤害,我想这也是冯·多纳斯马尔克的创作用意之一吧。

很抱歉,前文引用了大量历史知识和词条内容。最后坦率地说几句,本片是我最近思考最多的一部,虽然很难下笔但还是决定要写,原因可能在于似曾相识的责任感。影片信息量之大,一时说不出什么统一感受,只总结出三条,期待达成你我共鸣:强权需要人们无条件崇拜,纳粹需要彼时苏联亦需要;文艺创作当为共同而深远的价值添砖加瓦,所以要具备批判精神,而非粉饰现实;那些剿灭艺术的人,最清楚艺术的能量。