一

吴念真三个字,读起来是一首短情诗。而侯孝贤这个名字,念起来让人仿若走进一间大家族的堂屋,“孝贤”二字的匾额凛然深沉,古朴大气。

侯孝贤也确实人如其名。他有一张照片,神色肃穆,捧着三柱香,正欲弯腰祭拜,他的前面是放满瓜果的案台。但他在青春期并非如此,他对“黑道情怀”充满向往之情。那时的他很爱打架,高二那年,同学的母亲和他说起非常尊重他父亲,讲他父亲很有气节,两袖清风。他说:“听她讲完,会有一种志气。你会知道,你不可能再继续坏了。这在我以前成长的过程中是非常自觉的。”

这种自觉,与他骨子里的敬鬼神,知天命也不无关系。1947年他出生于广东梅县,在台湾凤山长大,十二岁时父亲去世,十六岁时母亲去世,祖母在他十七岁时离世,这一切无意中养成了他对生命旁观的姿态,如同写自己家和乡镇的沈从文。

1989年,《悲情城市》在威尼斯电影节得了金狮奖,在台湾成了一个空前的文化事件。侯孝贤以林氏一家命运的浮沉来书写1945年至1949年台湾的历史。1945年,蒋介石派陈仪接管台湾,但陈仪的暴政激化了外省人和本省人之间的矛盾,导致了后来的“二二八事件”。因为《悲情城市》,“二二八事件”进入了公共领域。

《悲情城市》之前的侯孝贤,更多关注的是个体的成长经验和城市经验,从《悲情城市》开始,他开始跨入到历史中。历史是一个不容易被言说的语境,太过宏观,会让人很难带入情绪和认同。而太过细微,又容易失去对历史结构性全貌的理解。侯孝贤不偏不倚,恰到好处地触及了历史,没有过度的煽情,只有冷静的留白,就像电影中的几处空镜:云山苍苍,江水泱泱。

二

《悲情城市》以生开始。北部台湾的一户林姓人家,混着杂音的广播在宣布日本无条件投降的新闻。烛光中人影幢幢,突然一声嘹亮的啼哭划破夜空,大哥文雄的女人为他产下一子。林家一众人非常欢喜,孩子取名叫林光明。

林家四兄弟,大哥文雄掌管着家中事务,养活了林家上下。三哥文良被征去上海当军部通译,在返回台湾后精神失常,住进医院。二哥文森被征去菲律宾当军医,在战争中失踪,没有再回来,二嫂每天都等着南洋来信。老四是聋哑的文清,十岁之前还能听见声音,但从龙眼树下摔下来后大病一场,痊愈后再也听不到声响。

对文清聋哑的设定,其实是侯孝贤因梁朝伟说不好国语而做的改变,但未曾想到,聋哑却意外地给电影带来某种张力。杨德昌当年看完电影后说梁朝伟演得不怎么好,他把聋子演成了哑巴。但唐诺说,基于那个年代背景,可能梁朝伟,甚至于侯孝贤自己,在拍摄中都不自觉地更关注于表现“无法自由表达”了。

文清和他人交流,只能通过纸笔。一方必须留出足够的时间让另一方写下字句,这是个缓慢又笨拙的过程。电影中穿插的字幕卡,就是这些笔谈的内容。文清在纸上书写的文字,文绉绉,字句讲究,半文半白,好似提醒着我们一个时代的逝去。

文清和宽荣同住。宽荣是进步的知识分子,常常会晤一些志同道合的朋友。宽荣和林老师久别重逢后,大家齐聚在酒楼上。席间,有人唱起《流亡三部曲》,随之所有人都和上歌声,歌声越来越高亢,响彻了整个山城。他们朝窗外远眺,远山青黛,山雨欲来。时代的风暴也即将来到,但即便认出了风暴,也没有人能料想到自己的命运会怎么被改变。

不久,“二二八事件”爆发,社会的平静很快被暴乱打破。林家横遭不幸,文良在出院后参与了黑道卖白粉的活动,被人检举为汉奸被抓,但大家知道他只是利益争夺的牺牲品。文雄去上海佬阿山那里,把白粉交还,请他利用官方的关系,让文良能保释回家。文良归来,却落得疯疯癫癫。

文清的聋哑让他在这个时代举步维艰。在火车上,本省人中的暴民,手持木棍,一路盘问,只要乘客说不出台语,就会被打杀。文清被抓住质询,他不明就里,试图发出声音,对方听不清,举起棍子要打他,幸好宽荣及时赶到。文清跌坐在椅子上,全身发颤。

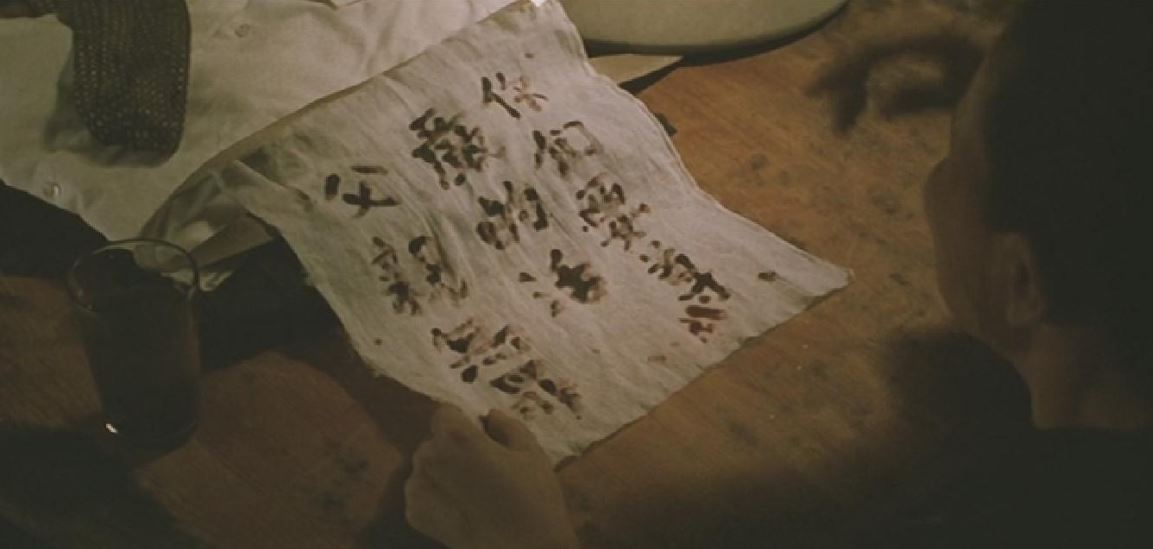

因和林老师的有往来,文清被捕入狱。父亲林阿禄说:“连聋子也捉,到底有没有天理。”好在文清活着出狱。狱友把藏在腰带里的血书托他带给妻儿,上面写着:“你们要尊严的活,父亲无罪。”并让他给哥哥带去一句话:“生离祖国,死归祖国,死生天命,无想无念。”诀别之情一如林觉民。

宽荣和朋友们在深山里成立对抗政府的组织,同时教育民众。文清去找过他,想要留在那里帮忙,但宽荣不允。临别时,宽荣让文清不要再来这里,嘱托不要告诉他的家人,让他们当他已死,并说妹妹宽美对他素有情愫,托他照顾好她。

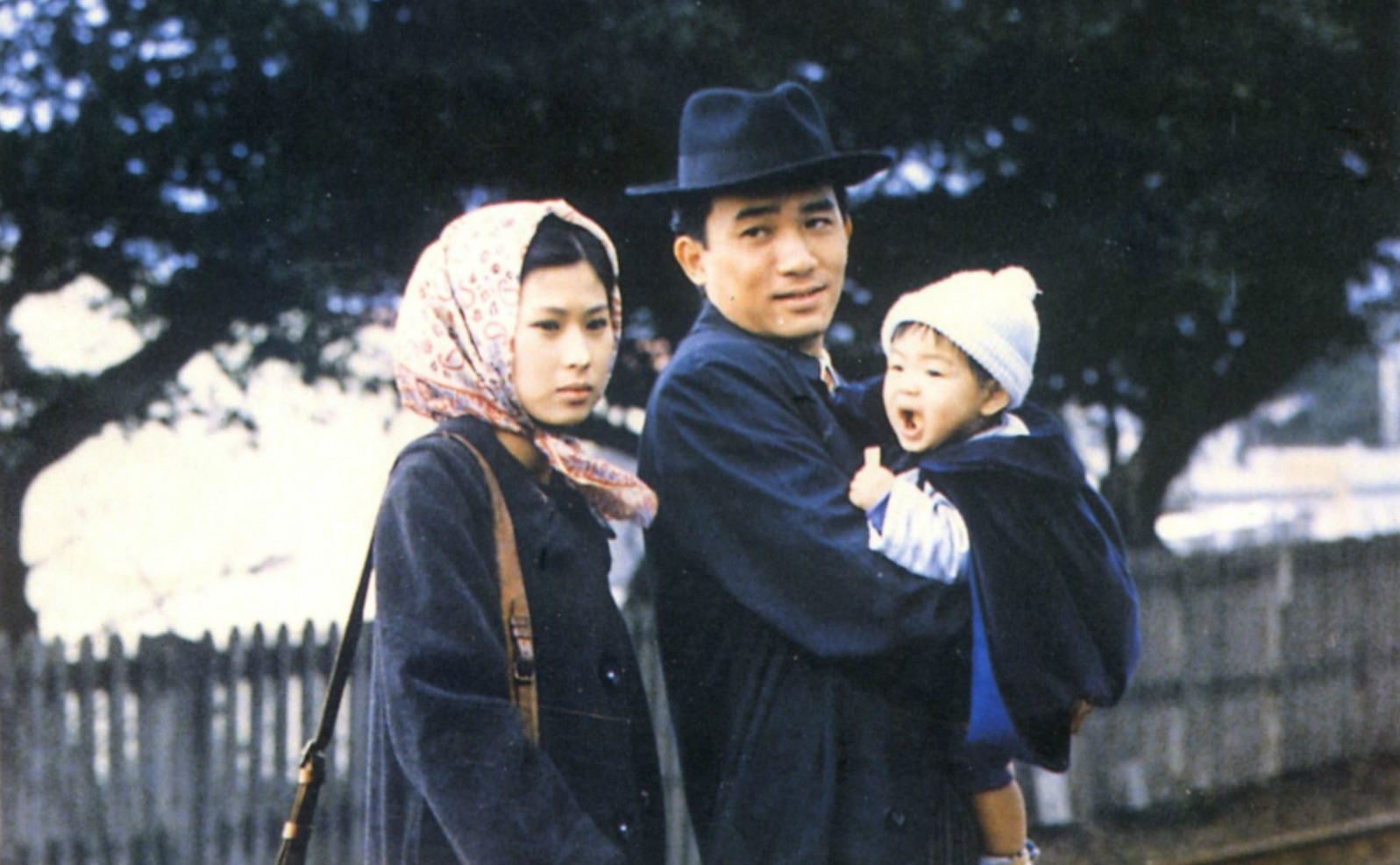

文雄在赌场赌博,手下与上海佬一帮人发生争执,他不幸在打斗中身亡。林家的重担落到了文清身上。他和宽美在大哥死后完婚,之后,二人有了孩子,名为阿谦。夫妻俩时常给住在山里的宽荣寄钱,支持他的抗争。可惜好景不长,宽荣被捕,他来信让二人逃跑。文清与宽美阿谦照了一张全家福,收拾好行李准备逃离。可是,他们心里都明白无法逃去哪里。三天后,文清被逮捕,从此生死未卜。

黄耀明有句歌词:“他们住在高楼,我们淌在洪流。”也许能恰当地形容台湾民众当年在“二二八事件”中的情绪。光复后,眼见着投机者起高楼,时代罅隙里的多数人却只能在水深火热的现实里苦捱。与其说电影里的基隆市是悲情城市,不如说台湾这个亚细亚的孤儿的命运就是悲情的。山河破碎,它几历变迁,本省人与外省同宗相残,不过在争夺有限的话语权与身份认同。

《悲情城市》展现的是淌在洪流的小人物在大时代里的悲凉。

三

王家卫坦言自己处理不好吃饭场景的调度,因为他并不是从一个大家族里成长起来的。但侯孝贤深谙这种东方式的经验。他认为吃饭场景是让演员展示最本能的自我的最好办法,“演员们会全身心投入于吃饭这件事,以更自然的状态处理一切,包括他们的即兴对白。”

电影中林家吃饭的长镜头,特别具有象征意味。开头,文雄喜得一子,大宴宾客,他与父亲林阿禄在桌边说话,林阿禄念叨着还没回家的文清。倒数第二个长镜头,也是吃饭。虽然林阿禄的四个儿子只剩下神智不清的文良,一家子却并没有沉溺在伤情之中。以吃饭为始,以吃饭而终,无疑是东方式的。

食物在中国文化中的地位如此重要,更何况是一大家族的吃饭,更是某种日常化了的仪式。不同于西方吃饭传统,我们从集中的盘子里获取食物,这种行动本身提醒着我们一些割舍不断的关系,比如家庭、血缘、宗族等。在这种日常里,所谓的苦难不再那么厚重和压迫,它变得可以承受,因为每一个人都在这个关系的牵绊中共同进退。

《悲情城市》陈述的历史是苍凉的,电影却没有陷入悲戚,因为太多类似于吃饭这样东方式的琐碎日常,吞咽了苦难,消化了沉痛。

侯孝贤对苦难是一个旁观者的姿态,这是他从从沈从文那学习到的:“接近人生时,永远是个艺术家的感情,却绝不是所谓的道德君子的感情。”《悲情城市》的创作就是这样,它源于侯孝贤听洪荣宏长的《港都夜雨》的感受。歌曲里的萨克斯风节奏,让他心中很有感触,于是想把台湾歌的江湖气、艳情、浪漫、土流氓和日本味,又充满血气方刚的味道拍出来。

他确实拍出来了。在他的镜头下,基隆市笼罩在江湖夜雨中,带着凄凄切切的乡愁。或许,国仇家恨,千愁万绪,最终都化为细雨迷蒙。