一

1986年,来自英属婆罗洲沙捞越邦古晋市的李永平,写了一部小说叫《吉陵春秋》,在台湾文坛一举成名。五年后,杨德昌的电影《牯岭街少年杀人事件》完成,成为他事业的第一个高峰,“可以说是他最伟大的作品也不为过(奥利维耶·阿萨亚斯语)”。

八十年代的台湾已经逐渐摆脱“戒严”的状态,虽然李永平的小说和杨德昌的电影在形式上完全不同,但两者的主题却近乎异曲同工:压抑的人性在苛酷的生存环境中爆发和释放,以惨烈的自我牺牲来维护仅存的尊严和梦。这和台湾白色恐怖时期,对人的压制不无关系。

几代人的童年和青春,都在那段历史中度过,譬如侯孝贤和杨德昌。侯孝贤早年的电影中,时常可见第二代移民流落到台湾的苍凉。这种苍凉来自于身份认同的危机,以及对生活和精神上的归宿的迷惘。杨德昌则与之不同,他刻画的群体常常是都市里的中产阶级,时代在他们身上造成的恐惧和焦虑,被他敏锐地感知到。他太了解这个群体,不必把情绪夸大,就足够展现他们的结构性困境。

两位导演相继选择以一部电影来记录自身的成长经验。《牯岭街少年杀人事件》之于杨德昌,就如《童年往事》之于侯孝贤。它们完全可以被视为台湾新电影运动中的“作者电影”。

为了写《牯岭街少年杀人事件》的剧本,杨德昌查了很多那个时代的资料,询问了不少童年时代的朋友。当他们跟他讲起自己的家庭时,他有了让人震惊的发现:差不多所有人都回忆起在白色恐怖时期,自己的父亲曾被带走问话,甚至是在某一个时间被关进监狱。以前从没有人敢出来证实这一点,因为他们不敢说。

1961年6月15日晚上十一点,台北牯岭街五巷十号后门,发生少年情杀事件,中学生茅武杀死十四岁女孩。“茅武事件”发生的时候,杨德昌十四岁,他后来回忆说:“那件事其实很能反映我们那个时代的状况,不发生在这个人身上,也可能发生在那个人身上。为什么台湾会有今天,其实跟那个时代非常有关系。那个年代的很多线索可以让我们看清楚现在这个年代。”

在发生历史性转变的时代,杨德昌是严谨理性的观察者。他寻找事件的起因,来预测它将导致的后果。仿若写作《路易·波拿巴的雾月十八日》的马克思,杨德昌也要揭示隐藏在社会里的必然性。

二

《牯岭街少年杀人事件》有着近四小时的时长,青春被用来承载无比厚重的历史。

战后来台的军队为了安置国民党军及其眷属修建了“眷村”。“眷村”的生活条件并不好,但牯岭街尚有日军遗留下来的日式平房,部分人被安置在此,小四家就是。这些迁来台湾的外省人,不受台湾本土居民的欢迎。

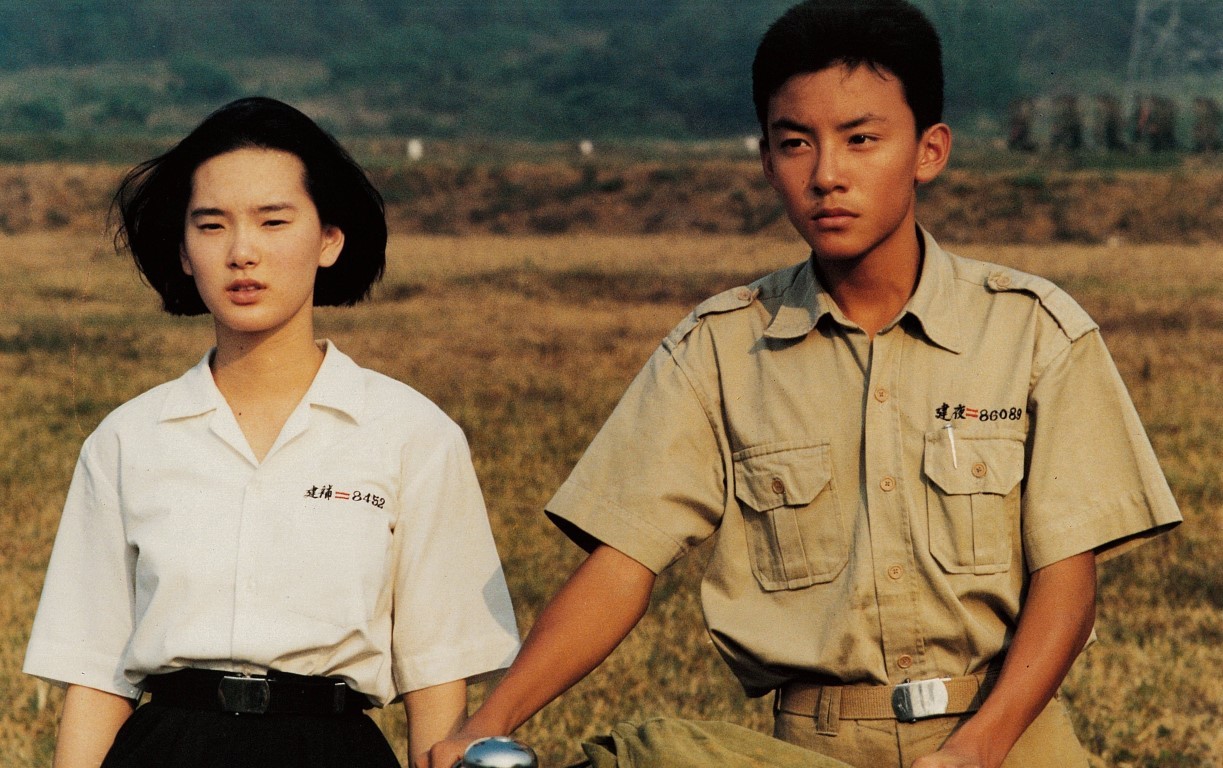

电影里有两个少年帮派,一个是小公园帮,一个是二一七帮。前者的父母多是公务员,后者则出身在军人家庭。小公园帮的头领叫哈尼,帮派的成员们以高中生为主,他们热爱西方流行文化。小四和小猫王就是其中的一员。

小四上的是建中的夜间部。夜间部的条件和师资都比日间部要差,他们打架、群殴。小四性格沉默,骨子里是一个循规蹈矩的好学生。他很难融入群体中,但为了合群他不得不和同伴混在一起。滑头抄了他的试卷和他考了一样的分数,老师发现后让他也跟着受罚,他坚持自己并没有错。小四的父亲是典型的清高孤傲的知识分子,也支持小四。他在办公室大声斥责老师:“我们把孩子交给你们,你们怎么这样对待他。“父亲的言传身教让小四深信公正的价值。

小四最喜欢逃学去片场,躲在幽暗的高处,百无聊赖地观察着下面的表演和纷争。片场空间和他在家里的壁橱一样,是现实世界之外的另一个世界。他喜欢睡在壁橱里,只要拉上壁橱的门,他就能在里面安心地记日记,观察收集来的物件。壁橱就像是稳妥安全的洞穴,容纳着成长中无处安放的孤独。

小四有两个好朋友,一个叫小猫王,一个叫小马。小猫王很迷恋摇滚乐,担任着小公园帮里一个乐队的主唱。小马是马司令的儿子,家里很有权势,他们的结缘是有一次一伙人要找小四的麻烦,他出面仗义相救。

在学校医务室,小四遇到了小明。她比别的女孩早熟,母亲身体不好,需要她照顾,她很早就放弃了本该属于自己这个年龄的快乐。她习惯依附在能给予她生活保障的人身上。她喜欢小四,是因为他身上有着区别于同龄人的理想主义的那一面,她的男友哈尼身上也有这个特质。

哈尼因为杀人,逃亡到台南,从台南回来后,他并没有因为小四喜欢他的女朋友而为难他。他对大家都忙着搞钱感到很失望,于是同二一七帮的首领“山东”谈判,却不幸被暗算而死。哈尼的死是浪漫主义式的,如同普希金选择与丹特士决斗,他是电影中第一位理想主义的殉道者。哈尼之死给小四刻下了深刻的烙印。为了替哈尼报仇,在一个雨夜,小公园帮秘密潜入台球厅,杀死了“山东”和他的同伙。小四并没有参与杀人,他只是暴力的旁观者。他拿着手电筒,照着那混杂着雨水和血污的尸体,惊愕得不知所措,这是他第一次近距离地见到死亡。

小四的父亲被带到警备总局拘禁,受尽了反复侦讯与逼写自白书的煎熬。现代社会的规训就是通过对人身体的监禁,来实现对人精神状态的控制。等被释放后,他已全然丧失曾经的强硬的骨气。小四再次闯祸后,老师把父亲叫到学校。父亲备受奚落,但唯唯诺诺。父亲的形象在小四心中轰然崩塌。他愤怒地抄起棒球棍,打碎了灯泡。整个办公室鸦雀无声。小四就这样被学校开除。

小四和小明告别,他安慰小明说自己会努力考上日间部的旁听生,小明嘱托他安心备考。可惜好景不长,他从滑头那得知小明住在了小马家。他忿忿地去找小马,小马却劝他不要因为一个女孩破坏了兄弟的感情。他几近崩溃,压垮他的最后一根稻草是小翠的话,她说小明并不是他想象中那么善良单纯,那天在小公园和男生接吻的,就是小明。

小四或许会想起父亲对他说过的话:“读那么多书,就是要在其中找出一个以后做人做事的道理,如果到头来,还不能很勇敢的相信它的话,那做人还有什么意思?”他选择相信,可是父亲、朋友、女孩,所有的这些都像推到了多米诺骨牌一样,摧毁了他心中最最纯粹的信仰。

他在放学路上拦住小明,对她说:“我不能让别人瞧不起你。你所有的事情我都知道,可我不在乎。只有我能够帮助你,我是你现在唯一的希望,就像以前的哈尼一样。”小明不以为然地说:“你原来跟那些人都一样,对我好就是想要跟我交换我对你的感情。你太自私了,我就跟这个世界一样,这个世界是不会变的。你以为你是谁啊。”他拿刀刺进了小明的身体。望着倒在地上的小明,他哽咽着喊道:“小明,站起来啊,快点你站起来啊。”但她已经死去。

小马被叫到警察局审讯,嚎啕大哭:“我只有他这么一位好朋友。”小猫王把自己录了猫王的歌曲的录音带交给警卫,让他们带给小四。等他转身离开,录音带就被扔进了垃圾篓,警卫不无嘲讽地说道:“那什么玩意儿啊。”

小四是理想主义的殉道者。所有的自我毁灭都带着极端的美感,可是仅仅为了理想的美感而殉道,对身边的人而言,却往往是不能承受的生命之重。

三

电影中我最喜欢的一幕,是在某个雨夜,哈尼把小四单独留了下来,说起自己在台南的经历。他在台南,无聊得要命,每天可以看几本武侠小说。后来叫人去帮他租最厚的小说来看。他说:“其实以前的人,跟我们现在出来混的人真的很像。有一个老包,大家都以为他吃错药,我记得,好像全城的人都翘头了,而且到处都被放火。他一个人要去堵拿破仑,后来还是被条子削到。《战争与和平》,其它的武侠书名都不记得了,我只记得这一本。”

哈尼说的这个老包其实就是《战争与和平》中的安德烈·包尔康斯基,有头脑,博学多识,是典型的具有理想主义色彩的人物。理想主义者在现实世界里,总是容易显得孤立又脆弱。哈尼最后也同他口中的“老包”一样,为维持心中理想的秩序,孤身去谈判,殒身不恤。

“一切坚固的东西都烟消云散了”,马歇尔·伯曼的这句话用来形容这个“独立时代”,也丝毫不为过。杨德昌就是这个支离破碎的时代里的理想主义者。他向来与世界格格不入,在大陆出生,在美国留学工作的经历,让他在台湾成为了边缘人物,遭遇了诸多非议。在电影界,他完全像个异类,不喜欢学校的课程,靠自学成为导演。他不满足于只是拍电影,对政治也极有兴趣,他把电影作为介入社会的方式。直到《一一》完成,在西方电影界,他才收获应有的知名度。但很不幸,那是他最后一部电影。他此前的电影,要么票房不佳,比如《独立时代》等;要么被删改得面目全非,比如《牯岭街少年杀人事件》。

毛姆曾说包尔康斯基是托尔斯泰利用自己身上的矛盾而创造的角色。我们也可以说,电影中的哈尼,小四,也是杨德昌自我人格的外化。每一个人在年轻时候都或多或少认为过自己是一个英雄,可是只要青春的荷尔蒙用完,那一点理想主义、英雄主义的幻觉就随之破灭。在杨德昌的电影中,那些固执地选择相信的人们被他寄予了些许希望,比如《麻将》中的纶纶,《恐怖分子》中的摄影师小强,《牯岭街少年杀人事件》中的哈尼和小四。冷峻如他,依然对这谎言世界留有温情。在杨德昌冰冷的电影里,唯有理想主义始终真诚。

王尔德的《道连·格雷的画像》中有一段对话:“条条道路都通向一个终点,格拉迪斯。”“通向哪里?”“幻灭。”每一场成长都是在对抗幻灭,但无可否认,理想主义于这个时代是最好的治愈。它让我们相信这个灰沉沉的世界尚还有救,不是靠那些杜撰的英雄,而是靠我们自己。