在50年代,有一部叫做《红气球》的电影,注定成为时代的注脚。它是法国电影诗人艾尔伯特·拉摩里斯的经典作品之一,奥斯卡历史上唯一获最佳剧本奖的短片。

除了奥斯卡,本片还荣获了当年的英国电影和电视艺术学院特别奖、戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖和路易德吕克奖。

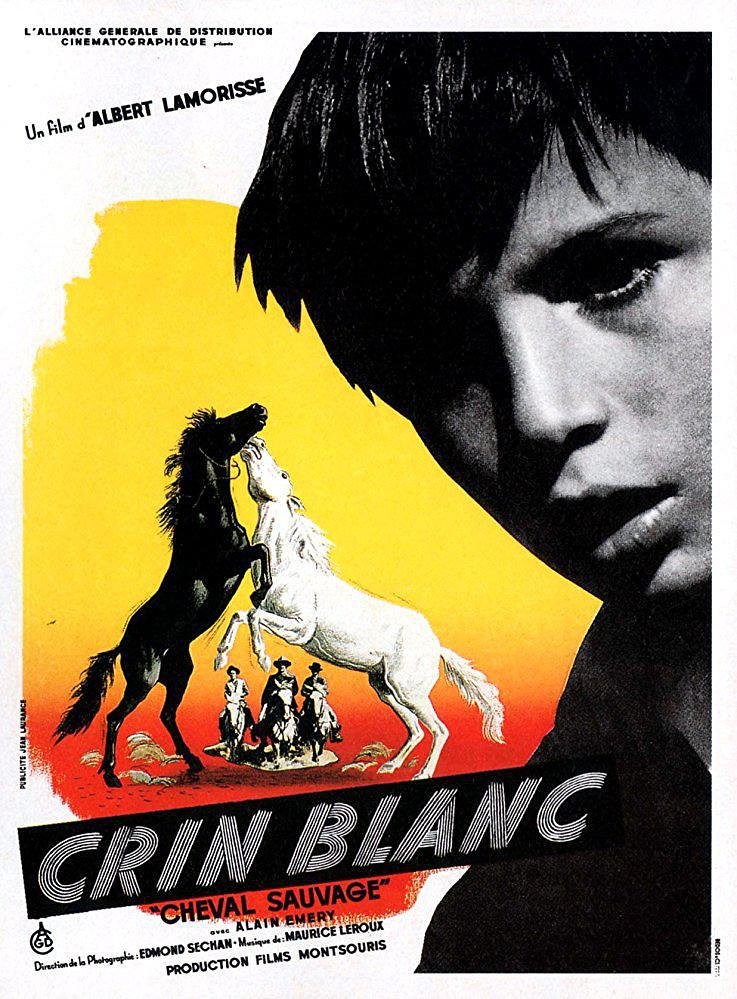

1953年,导演拉摩里斯拍摄了一部短片《白鬃野马》,它讲述了在法国南部的湿地,一匹白鬃骏马和一个名叫福尔科的少年,他们成为了朋友并一起逃亡的故事。这部电影极简的风格在当时引起广泛的探讨,片中所弥漫的诗意从30年代“诗意现实主义”的传统中跳脱出来,更带有自然主义的美感,因此被称作“诗意幻想电影”。

《红气球》却有点不太一样,它乍看起来虽然简单,但却有种像当初梅里爱变戏法的魔力,安德烈·巴赞毫不吝啬地盛赞过它,称其为“前所未有”。

电影很短,只有32分钟,几乎没有台词,只有一个有着柔软金发的男孩,在阳光照耀的街道上,追逐着一枚顽皮的红气球。奇妙的风,散落的路人,而这枚红气球成了他最好的伙伴。他们走过巴黎的大街小巷,他们互相依赖,彼此忠诚,他们是我们童年时代里人人都有的梦。

扮演这个孤独的爱游荡的小男孩的,就是导演的儿子帕斯卡。他带着红气球穿过弯弯曲曲的街道,有一条叫做维兰街,在蒙马特高地上。片子拍摄的时候这条街快要拆除了,看上去破败不堪,它的末尾有一排向上的阶梯通向另一个街道。

它很快就消失在了历史的河流中,而导演却在现实中编制童话,用曼妙的笔画将它永远地描绘在我们的记忆里。这让人想起刘易斯·卡洛尔笔下漫游奇境的爱丽丝,即使是冰冷粗糙的石头,在那个世界里也能露出温柔的笑容。

据说拉摩里斯为拍《红气球》,花费了50万法郎准备了上千只替用的红气球。这只征服了全世界的红色气球,把“红色”这个的梦幻色彩表现得如此亲切随和。它不升空也不落地,就像存在在幻想里,饱满剔透,“仿佛是童年,又好像是爱情”。

电影将尽的时候,红气球被坏孩子们夺走了。他们一边吵闹着,一边对着它扔石块。突然,气球微微一震,一种不可察觉又清晰可感的、迅速而拖沓的姿态,一点点地萎缩下去,像一颗苍老得再也跳不动的心脏。观者如梦初醒,准备收起刚才脸上流露出的,似乎有些过分的天真。

可这并不是结束。就在这时,整个巴黎的气球同时升起,不仅仅有红的,还有蓝的,绿的,黄的,就像受到了某种感召一样,一齐飞翔城市上空,飞往小男孩帕斯卡的手中。当帕斯卡抓着那些五颜六色的气泡,晃晃悠悠地离开屋顶,飞向天际的时候,仿佛在向疲惫的大人们宣告,这世上还是有些东西,是永远不会消失的。

毫无疑问这飘飘然的奇妙一刻,不仅在当时引起了巨大的震颤,甚至这种震颤至今仍在延续,想想皮克斯的《飞屋环游记》就知道了。《苏格兰影评人》说:“电影人在经历过那一刻的红气球后,谁还敢再在银幕上表现红色的气球?或者,谁又敢表现气球不是红色的?”

然而,当每个人都为这枚饱满的红气球着迷不已的时候,只有特吕弗例外。似乎拉摩里斯无意中就冒犯了他偏激的批评神经。在他看来,这部电影不够真实,红气球更是一个小狗一样跟着人的假气球,而由于觉得棘手而匆忙结束的结局,更像是导演以装饰性的手段伪装出的悲剧。

“一旦你了解了其中的方程式,拍出一部拉摩里斯的电影来并不是难事。”

可是很多年过去了,所谓“容易拍”的电影并没有第二个人拍出来。这是他真正独特的地方,他真正做到了将童话播散在现实的世界里,让其自由自在地生长。关于这些,还是听听可敬的巴赞是怎么说的吧:

“《红气球》是个电影童话,它纯属虚构,但重要的是,这个故事之所以是完全靠电影来表现的,恰恰因为它基本上没有沿用任何电影技法。”

半个世纪过后,同样喜欢用长镜头表现神韵的东方导演侯孝贤拍摄了《红气球之旅》(2007),取景地在法国巴黎,明显是向拉摩里斯的“红气球”致敬。片中也有红气球晃晃悠悠出现在城市的各个角落的场景,当然了,这又是另一番滋味了。