“我的肉体沉重如潜水钟,但内心渴望像蝴蝶般自由飞翔,本来想死的我,只能靠想象与回忆活下去。”

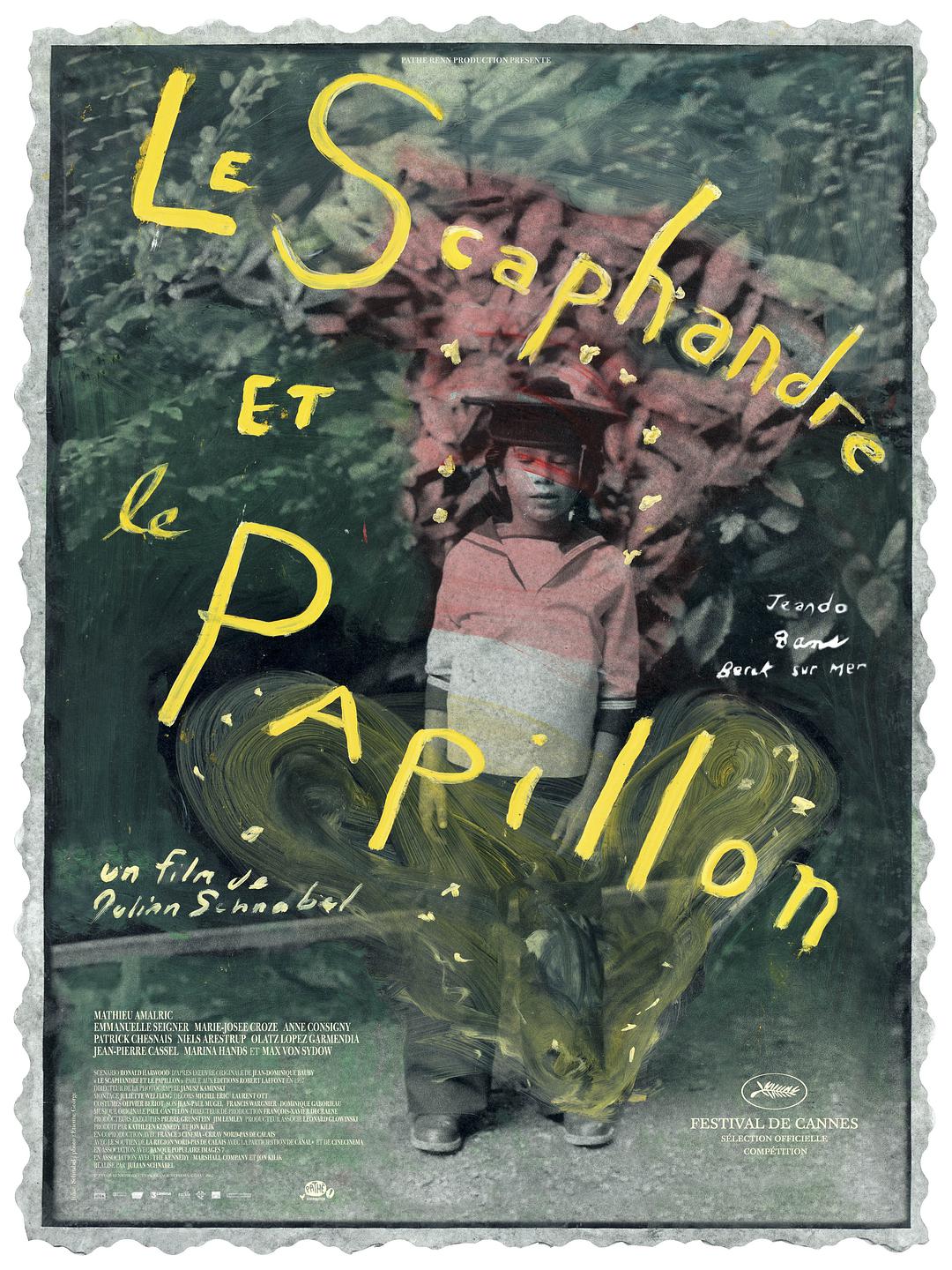

这是法国电影《潜水钟与蝴蝶》的台词,他讲述了一个有些悲伤的故事,却是我的励志电影首选。

潜水钟与蝴蝶这个名字,本身就有着深刻的隐喻:肉身禁锢与自由之翼。当身体如被困在潜水钟里的时候,心灵却可以像轻盈的蝴蝶一样自由飞翔。

电影改编自1997年去世的法国时尚杂志《EllE》总编尚·多明尼克·鲍比的回忆录。1995年12月8日《EllE》的总编辑鲍比正开着敞篷车,春风得意地行驶在笔直的公路上。突然之间,他遭遇了中风,陷入深度昏迷。

20天之后他终于苏醒,记忆闪断,头晕目眩。他的人生也从此完全地改变了轨迹。

鲍比得了极其罕见的“血管闭锁综合症”,这场突如其来的疾病剥夺了他所有的自由。他几乎全身瘫痪,无法活动身体、无法吞咽、无法说话,甚至差点无法呼吸。

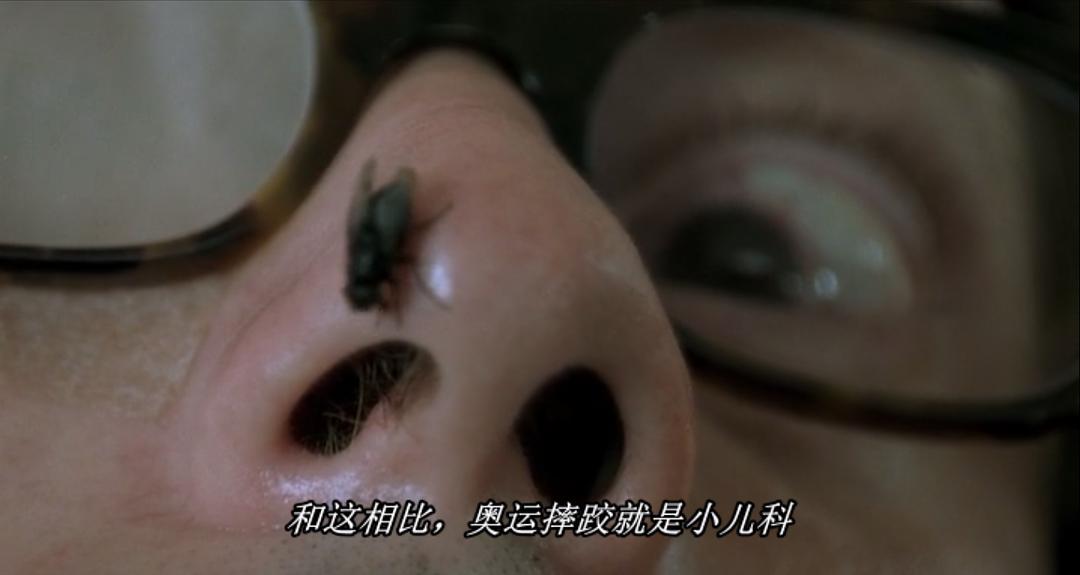

为了避免失去作用的右眼遭受感染,医生像逢袜子那样将它缝合起来,现在他全身上下唯一能动的只有左眼了,那成了他与世界唯一的联系工具。

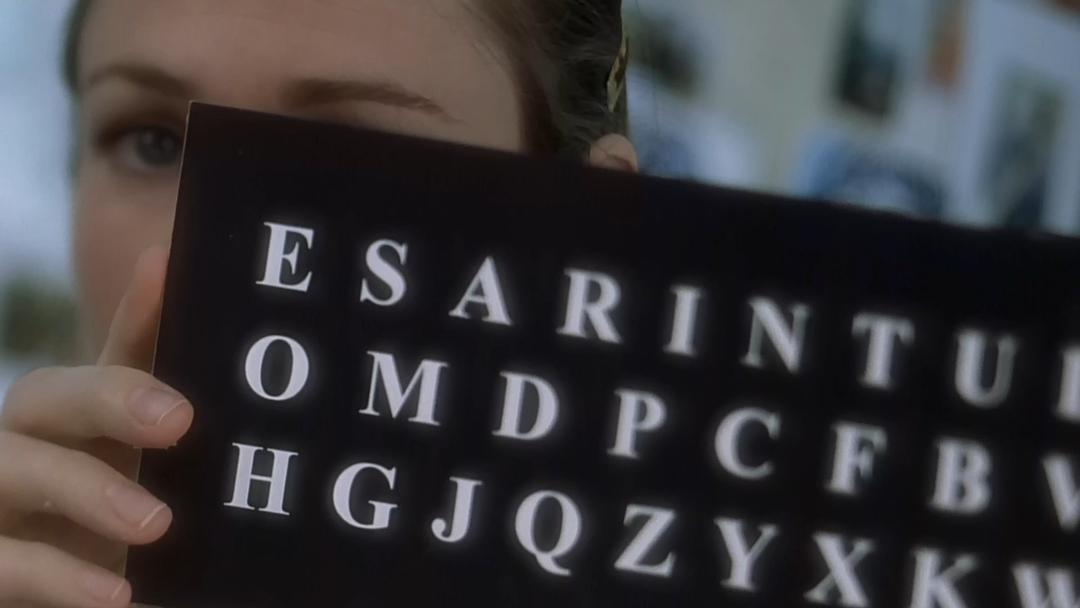

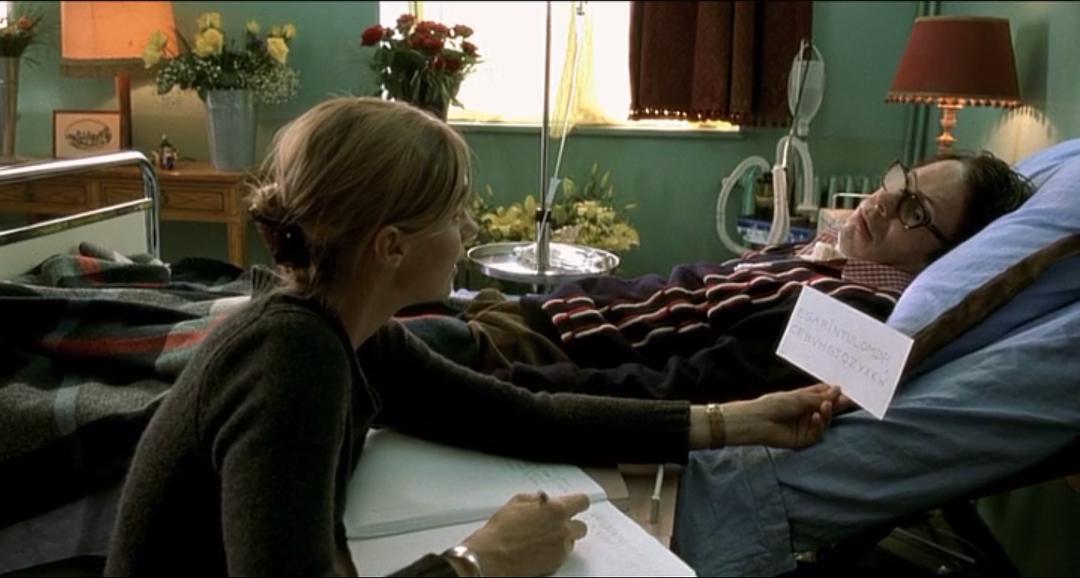

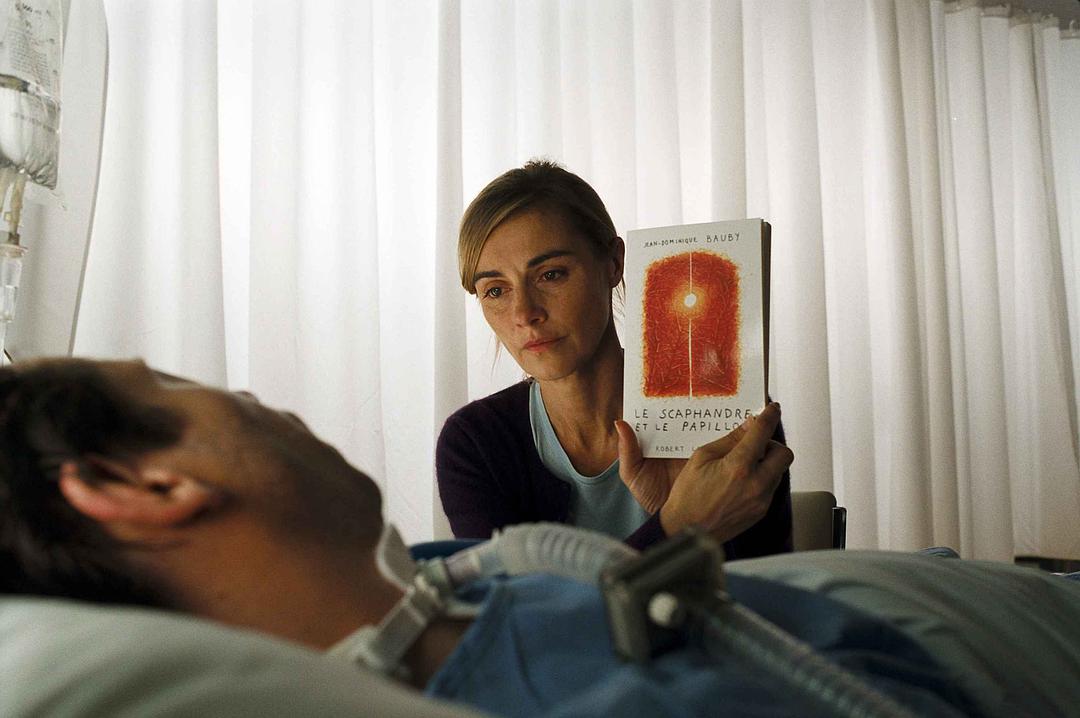

眨眼一次代表“是”,眨眼两次代表“否”。鲍比开始了交流的尝试。

言语治疗师拿出字母卡,按使用频率的顺序挨个念出一串字母:E,S,A,R,I,N,T……鲍比眨眼表示他要的那个字母,然后言语治疗师会一一记下选择的字母,按照这样的方式组成字词和句子,如此重复。

通过眨眼的方式,鲍比说出的第一句话是:我想死。

他的心中萦绕着无助和绝望,他在无声地喊叫着,所以表达出来的话语都是辛酸和愤怒。迫近的人影和微微颤抖的画面让他惶恐,瘫痪的身体像一座坚不可摧的潜水钟将他困住,任由医护人员抚摸、抬起、移动。

他们把他扔进了昏暗、死气沉沉、一成不变的浑水中,任凭他在里面无力地挣扎。对于一个全身无法活动,但意识还清醒的人来说,生不如死的痛苦是如此真切。

更痛苦的是,他似乎连选择死亡的能力都没有。

来来回回看望鲍比的人很多,在鲍比的视线中露出关切遗憾的表情,再满怀失落地离开。最让人印象深刻的是他的情人和老父亲。两人都是用电话探望鲍比,前者一直不肯来看病中的鲍比,担心自己无法面对。后者年事已高受困于公寓之上无法来看儿子,只留下了一句:“你可是我的儿子啊。”让人潸然泪下。

在朋友、前妻和孩子的关怀之下,鲍比开始重新思考。他开始回忆,开始在脑中飞速地奔驰,反省,明悟。他说自己成了《基督山伯爵》里的诺瓦迪埃,“视觉和听觉是仅存的感官,像两束火苗依然在他胸前燃烧。”

他的身体虽然被紧紧地束缚在一个潜水钟当中无法挣脱,但他的灵魂却可以让他摆脱垂死的皮囊,像蝴蝶一样从那厚实臃肿的密不透气的蛹中破茧而出,逃离身体的牢笼,逃离生之绝望的束缚,无拘无束地飞翔。

风扬起窗帘,光斑在浅绿色的墙壁上流淌,宛若深海,模糊的身影和面孔在镜头前晃动。

“我想说话,我想找回我的记忆。”

鲍比用这只仅存的眼睛选择字母牌上的字母,花了两年的时间,一次一次又一次地眨眼,眨眼,眨眼……终于完成自己的回忆录《潜水钟与蝴蝶》。

“那个站在树下,长着一对招风耳,看似温顺听话其实却叛逆乖戾的孩子,是我;在外祖父家偷吃完所有里昂干腊肠和杏桃蛋挞的,是我;从意大利海拔1800米奥林匹克滑雪道蜿蜒而下的,是我;在时尚派对的美女和香槟中感到微醺却又有些迷惘的,是我……“是我,是我,是我!他们统统都是我!”

鲍比经历了生与死的涅磐后,变得比以前更加自由了。他说:“除了我的眼睛外,还有两样东西没有瘫痪:我的想象,以及我的记忆。只有想象和记忆,才能令我摆脱潜水钟的束缚。”

他像蝴蝶那般,轻盈灵动地四处飞翔,飞过他的记忆:父亲,爱人,孩子,工作,美食……虽然这些是他再也回不去、总也挥不去的时光。在思想之中,他得到了前所未有的充实。

这是一本用生命写就的书,在这本书出版10天后,鲍比告别了人世。

虽然有些压抑沉闷,但《潜水钟与蝴蝶》确实是一部生命礼赞。全片有三分之二都是以躺在病床上无法动弹的鲍比作为第一视角,随着时间的推移,他可以坐到轮椅上了,但他的嘴巴严重地歪斜,整个人萎靡不振,仿佛从防腐剂里捞出来似的。

当突然遭受意外,坠入无边无际的痛苦之河后,这位昔日风光的总编开始了对人生的反思。从“我想死”到慢慢开始接受现实,直至最后通过眨眼完成传记,他通过写作完成了对自己的救赎。

这让我想到泰戈尔说的那句话:“上帝在爱中吻着‘有限’,而人类却吻着‘无限’。”

在电影结尾处,我们看到了那些冰山以缓慢回放的形式恢复原样,如同另一种形式上的生命雕铸。

这个世界存在着如此多的爱,人性到梦想的距离不只是从眼皮的上下吻合到嘴唇的逐字摸索,更是从遥远的心灵深处到整个人间。