有的电影在看的当下觉得精彩绝伦,没过多久连剧情也难以记得。有的电影看完觉得无感,随着阅历的增长,突然有一天,你明白了多年前没看懂的片段。

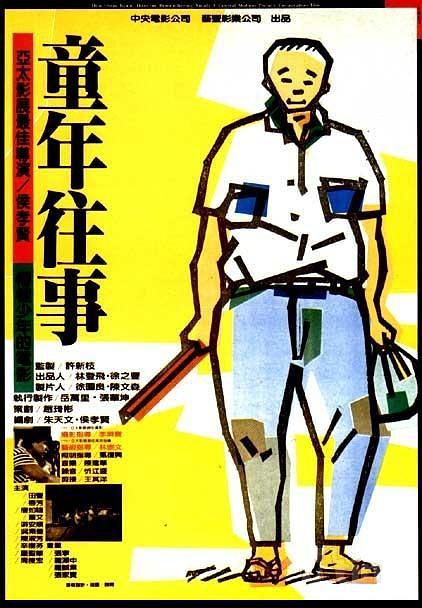

《童年往事》对我来说,就是后者。

记得第一次看这部电影的时候,我还没上大学。因为它过于平缓静谧,像午后令人昏昏欲睡的光斑与蝉鸣。我耐着性子,分了好几次才看完。

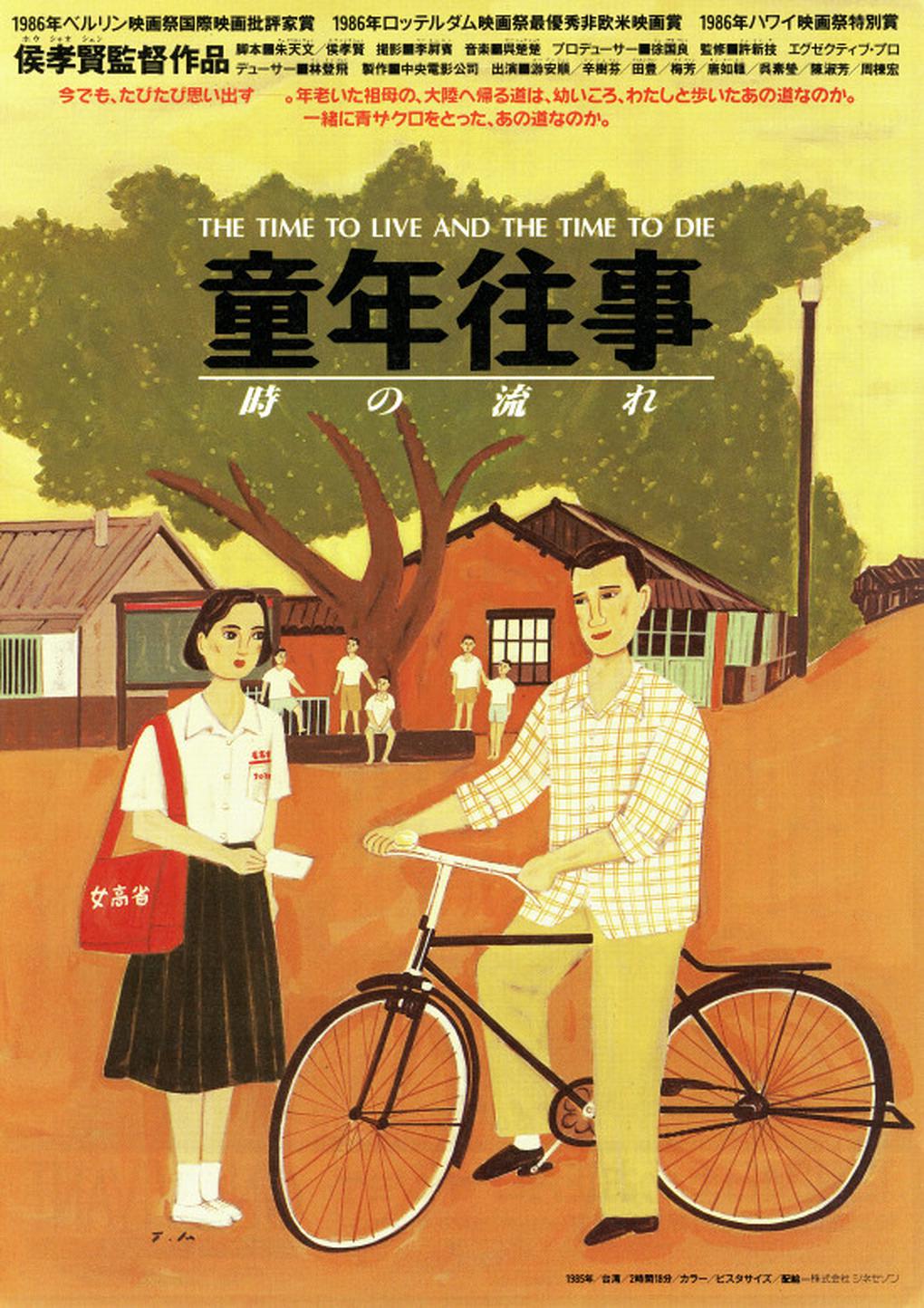

直到最近一次看时,才模糊地明白侯孝贤所要讲述的意味。“The time to live and the time to die”,这部片子的英文片名,仿佛已经道尽了关于童年的一切回忆。

人一生会经历几次生死别离,人又是从什么时候开始真正明白死的意义?这些伴随人们一生的问题,侯孝贤在回溯童年的时光中,慢慢地找到了答案。

电影以旁白作为开场:“这部电影是我童年的一些记忆,尤其是对父亲的印象。”

印象中的父亲大多坐在家里的竹椅上,因为有肺病的缘故很少与家人亲近,严谨深沉,带着行将就木的萎靡。

侯孝贤出生在广东梅县。在他四个月大的时候,由于父亲的工作调度,全家都被接到了台湾。他们原本想着在台湾工作几年就回乡,所以当时的家具都是挑最便宜的买,不然总归是要扔掉,觉得怪可惜的。结果1949年以后,他们就再也回不去了。

他的母亲到了台湾之后,身边没有亲戚和朋友,父亲哮喘又常发作,一家人不得不迁移到南部的山上生活。一家人如浮萍般漂泊,之后关于童年的件件回忆,就这样一点点展现出来。

他偷拿家里的钱,被母亲训斥。跟伙伴们玩弹珠游戏,用太阳晒过的水洗澡。运气好的时候能捡到废电线卖钱,然后买好吃的。考试靠作弊才能通过,看到讨厌的老师就戳破他的自行车轮胎,和兄弟们打打架,心里也会有暗暗喜欢的女孩子。

我最喜欢的是阿孝去撞球的部分。收音机里的女播报员播报着这个北纬32度,东经116度的地区的阴晴冷暖,阿孝还有几个伙伴被警员赶了出去。他们抓着几个球往外跑,然后用它们砸碎了撞球馆的玻璃。

在那个时候,乡愁、苦闷、阴郁,在孩子的眼里是没有的,但是这些情绪却也在懵懂之中,轻描淡写地散落在了电影的各个角落,使人回想起来,仍然不免一声叹息。

阿孝虽说顽皮,但算得上聪明,考试的时候让同学抄答案,考完之后收点好处费然后再拿去买生煎包吃。后来他考上了凤山中学,父母和阿婆都很为他高兴。这个时候姐姐有一段回忆,她想起自己当时虽然成绩好,但最终也没有念上台北女中。一个长镜头一转,她哭了。

在传统的大家庭里,总有长女做出牺牲和退让,为了不给家里带来更多的负担。有太多的无奈和遗憾,总是藏在一个人内心的柔软之处,只是每个人所藏起来的,都不一样。

全家人坐在一起吃甘蔗时,广播里播放着空战的战报,清晨马路上留着坦克压过的痕迹。电影里不断出现父母关于大陆来信的交流,阿庆作为一个抱养的孩子没有随全家搬来台湾,是家里的哀愁,当然也是更多来台湾的大陆人的哀愁。

父亲常在书桌旁工作和休息,阿婆时常迷了路,坐着黄包车被拉到家门口。童年往事就散落在了琐碎的悲伤和愉悦里。

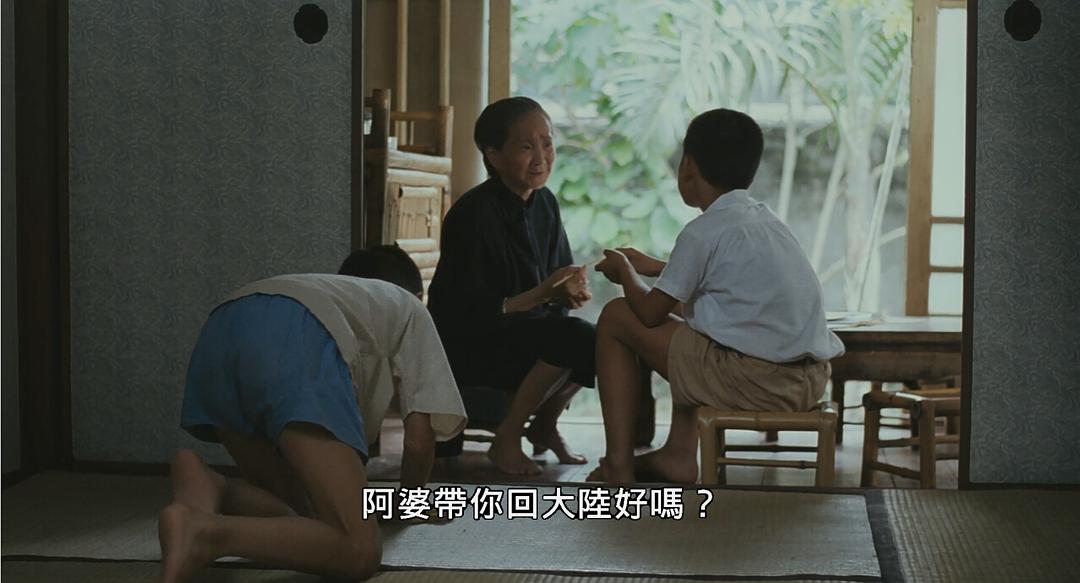

阿婆经常跟阿孝说,要和她一起回大陆拜祠堂。暑假里她带着行李,拉着阿孝走在寻找回乡的路上。关于那条路,剧本里有这样的描述:“空气中蒸腾着土腥和草腥,天空飘来牛粪的漳气”。而阿孝的阿婆却一直不明白,为何这条路走了那么久,却总走不到头。

当然是走不到头了,但是在路上发现了芭乐,摘芭乐的趣事也成了阿孝很多年后时常记起的画面。

对于那代人来说,被历史的洪流冲刷着,个人是多么飘零和无力,“所有的颠沛流离,最后都由大江走向大海,所有的生离死别,都发生在某一个码头——上了船,就是一生”(龙应台《大江大海1949》)。

除了无尽的乡愁之外,在阿孝的童年记忆里,身边至亲相继离去,对他来说有着莫大的冲击。在少不经事的年纪,他经历了死,也认识了死,最终能够平静地看待生命。

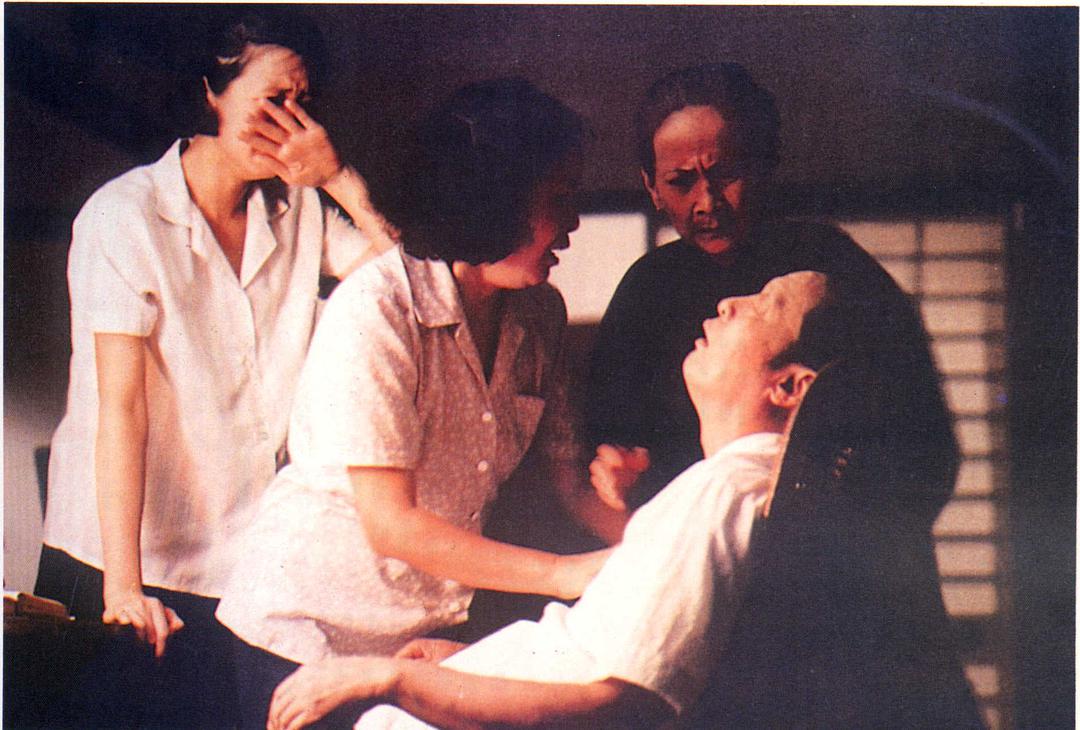

第一次面对死亡,是父亲去世。那时候的阿孝,还处在无忧无虑、简单纯粹的年纪。父亲死后,长姐让每个弟弟和父亲握手告别。那时他的眼泪里带着不舍,无措,甚至有些茫然。在守灵的夜晚,母亲扑在父亲身上嚎啕大哭,他也只是转过脸。下一个镜头中,他已经和小伙伴们开心地嚼起了甘蔗。

后来母亲查出喉癌,要去台北看病,没想到回来后,病情很快恶化,不久后就去世了。那时候阿孝已经不再是几年前的小孩子了,在母亲的灵前,他哭得撕心裂肺,比任何一个人都痛。人有时候就是因为一件事情,就突然长大了,很难说得清原因。

从此家庭的责任落在了他的身上,让他进退两难。此时他才开始真正体会到成长的滋味。

到了阿婆去世时,一切却是平静的。阿孝兄弟几人甚至完全没有察觉到祖母的离去,直到蚂蚁爬上了她的腮边、手腕,爬到了床边,钻进了墙缝里。此时,痛苦、追悔和怀念全都被隐藏在了他们的心里。那时的阿孝已经明白了许多世事不可避免。

阿婆小时候很疼他,因为有算命的说他会当大官。后来到了台湾,祖母睡不惯家中的日式榻榻米,想念家乡的那张雕镂着吕洞宾三戏白牡丹的栏杆木床。

阿婆每天都在剪纸钱,说留到阎王殿那用,也会心心念念要带着阿孝回大陆拜祖宗。她总对阿孝说,“沿着路一直走,走过河坝,过了梅江桥,一片片的都是黄黄的菜花田。走过菜花田,弯下何屋,就是我们的家。”

“一直到今天,我还会常常想起阿婆那条回大陆的路,也许只有我陪阿婆走过那条路,还有那天下午,我们采了很多芭乐回来。”

随着阿婆的离世,经历了三次生死别离的阿孝已经蜕变成熟。电影最后以阿孝入伍的结局作为收尾,在那充满深深愧疚的旁白之中,我们看到了他的童年,如烟雨浮云般地匆匆地在眼前划过。

侯孝贤说过,自己的电影有种苍凉的味道。他说那种苍凉,其实是自己在童年、在成长的过程里,面对世界时早已形成的眼光,“是逃不掉的,不自觉的。”

人所经历过的事情,在当时感觉也许就如白水般淡淡无味,但是经过时间的发酵却大为不同。所有童年教给我们的事,都是逃不掉的,最终也将变成我们心底的,永远的往事。