昨夜的一阵暴雨,几声春雷,还有二十多度的气温,多少来得有些突然。

今日惊蛰,是来年的第三个节气,标志着仲春时节的来临。

老一辈都说过了元宵节,才是过了“年”。到了今天,开展新一年的工作,开始新的学期的学习,也都不再有什么借口了。

2018年已经进入第三个月,去年立下的小目标,不知道是不是早已被你抛在脑后。

鸡汤喝多了,有时候也需要一些毒鸡汤换换胃口,敲敲警钟。

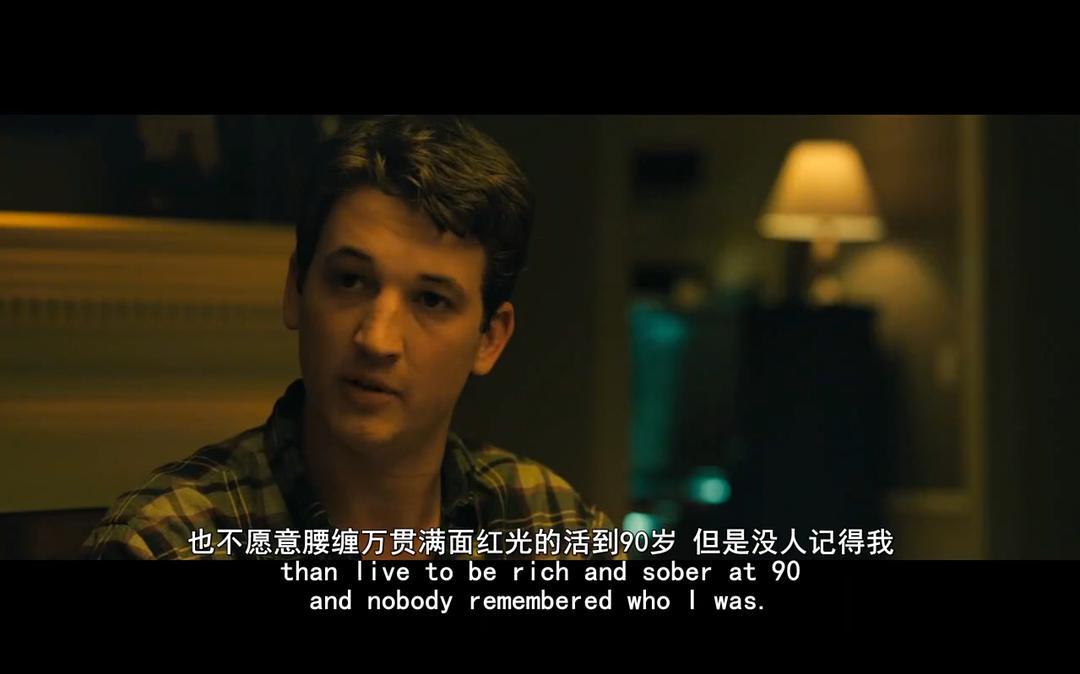

“我宁愿在34岁烂醉如泥,身无分文地死掉,成为人们饭桌上的话题,也不愿意腰缠万贯,神志清醒地活到90岁,但没人记得我是谁。”

这句话出自电影《爆裂鼓手》,讲述了一心想成为顶级爵士乐鼓手的19岁少年安德鲁,在他的魔鬼导师弗莱彻的极端教育之下,不断地挑战自己的极限,最终在世界顶级舞台上完成巅峰表演的故事。

安德鲁热爱打鼓,但过度偏执的投入让这件事渐渐变成生命中的负荷,再加上师徒之间近乎疯魔的对决,让人感觉到紧张压抑的痛苦之外,更看到了追逐理想背后的残酷。

诚然,俗话说严师出高徒。在弗莱彻的人生观里,最怕的就是不甘平庸却碌碌无为,是孤独终老却无人铭记,是胸怀大志却懒得要死。

所以在他对学员实施的是逼迫式的严苛训练,乐手一旦没达到要求,就会遭到他的“虐待”,轻则被讽刺挖苦,用恶毒的脏话辱骂,重则被搧耳光,甚至直接扫地出门。

只要是他的学生,提起他无不闻风丧胆。只要他一走进排练室,全场顿时鸦雀无声。排练期间一个个也都是绷紧了神经,大气不敢出一口,还有人因为过度恐惧直接在人群里尿了裤子。

高傲的弗莱彻当然不会觉得自己的教育方式存在问题,他希望通过这种方式,让人置之死地而后生,突破自己的极限,然后功成名就。

“弗莱彻不是一个狡猾的人,他是一个恐吓者,如果能通过激将法找到一位伟大的音乐家,他愿意对每一个人的弱点进行狂轰滥炸。他不关心路上的殉难者,不关心途中的伤亡人数。对他而言,这是一次打磨的过程,只有经过打磨,粗粝的钻石才能熠熠生辉。”

在乐队里鼓手的位置竞争最为激烈,一个人提心吊胆地排练,另外还有两个人坐在替补席上虎视眈眈。年轻的安德鲁知道自己尚且没有到高枕无忧的境界,唯有豁出性命,才可能保住自己的位置。

为达到弗莱彻所要求的速度,他不停地练习,手掌磨破了,就贴上创口贴,一个不行就再贴一个,再不行就将双手插入冰桶里冷却,直到冰桶里的水都染成红色,也不肯停歇。

说到底,安德鲁和弗莱彻其实是同一种人。一个是严苛到变态的老师,一个是极度渴望成功的天才。弗莱彻是孤独的,安德鲁也是孤独的,他们的血液中都有着难以被遏制的渴望。

安德鲁可以背下整个演奏的谱子,可以一遍遍循环听巴迪·瑞奇的音乐,练习到手指流血,浑身湿透,这种自我摧残式的刻苦,来自于自我的选择。诚如叔本华所说,孤独更应该是一种享受,一种经过利弊权衡后的理性的选择。

他不疯魔不成活,为了理想可以牺牲一切,当然也包括爱情。在弗莱彻的刺激下,安德鲁没有时间和精力谈情说爱。他义正严辞地跟女友分手,然后一门心思投入到打鼓当中。

可是踌躇满志的他,迎来的却是一次次地失败。不仅因为迟到、车祸等一系列意外,还因为他的状态彻底地崩溃了。他和导师弗莱彻大吵了一番,然后被学校除名。没过多久,因为刻薄和严苛树敌太多的弗莱彻,也被学校解聘。

对于安德鲁来说,那段时间简直是人生低谷。他将自己的架子鼓封存了起来,再也不想去触碰它。他过着百无聊赖的日子,生命失去了目标和意义,直到他在一家小酒馆遇见了在那里弹钢琴的弗莱彻。

难得一见没有斥责和谩骂,曾经的师生坐在同一张桌子上敞开心扉,心平气和地交谈,费莱彻讲述了“被乔·琼斯砸过镲片,哭过之后仍埋头苦练终成大师的查理·帕克”的故事。

查理·帕克被誉为美国最伟大的中音萨克斯演奏家,他无以伦比的演奏技巧,常常使人目瞪口呆,他对爵士乐作出了巨大的贡献。弗莱彻告诉安德鲁,他想要发掘像查理·帕克一样的人,他想要鞭策他、打造他、成就他,让其成为最伟大的乐手。

“在整个英语世界里,简直没有比干得好这三个字更害人的了。”弗莱彻说,他奉行的是用残酷的手段迫使乐手超越他们自身的极限。

或许很多人并不认同弗莱彻的教学方式,因为大多数人在他近乎变态式的凌辱下,根本坚持不了多久。而安德鲁却在饱受侮辱和挫败之后,灵魂仿佛被重击一般,激发出内心潜在的能量。

他变得更加强大了,更加的坚定了。他擦干眼泪,准备好乐谱、创可贴,然后开始疯狂地练习。汗如雨下,筋疲力竭,创可贴一张接着一张地贴在因过度练习而血流不止的伤口之上。

日本作家伊坂幸太郎说过,你知道人类最大的武器是什么吗?是豁出去的决心。

弗莱彻曾对安德鲁坦言“爵士已死”,这不是在说这种音乐形式消失,事实上爵士乐这应该是各种音乐类型当中最旁流纷杂的一支。

他是在这种音乐的灵魂,从苦痛中得取力量,在欢愉中感受忧愁,永远在路上,就像没有脚的鸟永不停歇的这种灵魂,在现代的主流价值观中已经找不到立足之地。

而这位19岁的天才鼓手安德鲁,他正当年轻气盛,他不信邪也不信命。在最后一场令人窒息的演出中,他用大段的Solo掌握了主导权,将驾驶一切的弗莱彻赶到了副驾座。

弗莱切走过去问他怎么回事,他的回答是,“I’ll Cue You”。

有人说,唯一能超越光的,就是对光的渴望。如果所渴望的东西确实光明,那么对光明的渴望本身就会产生光明。