新年前后,被社交媒体上集体缅怀十八岁刷屏。这个梗的起因是从2018年开始,最后一批90后都步入了成年。

然而成年并不意味着彻底摆脱了稚气和叛逆,它只是意味着,从这一刻开始,我们渐渐地跟青春挥别了。

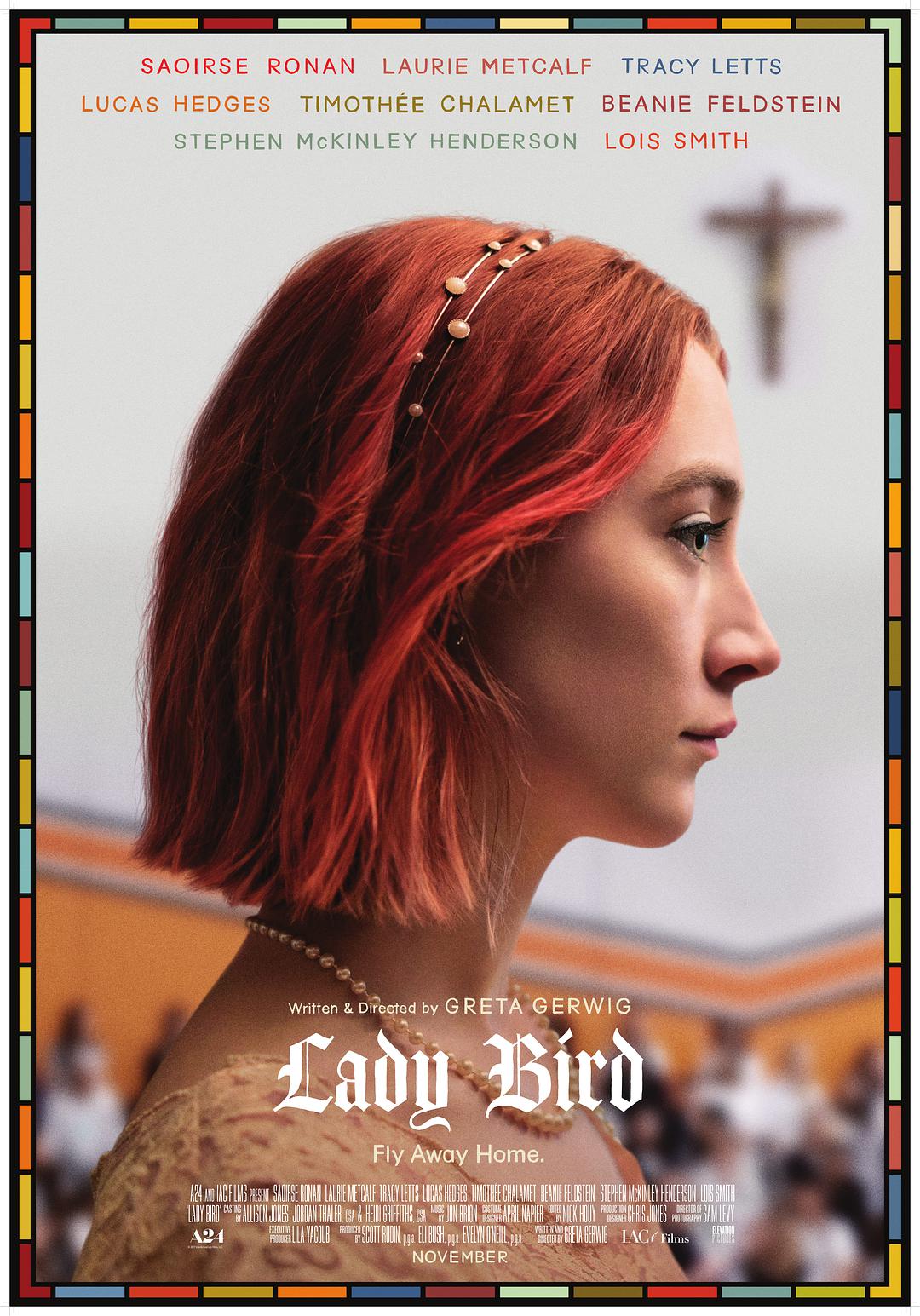

作为今年最具口碑的电影,《伯德小姐》来势汹涌,带着最地道的十八岁情结,带着青春的青涩和狂热,唤醒了每一个已经步入现实社会,却依然平凡、渺小的我们。

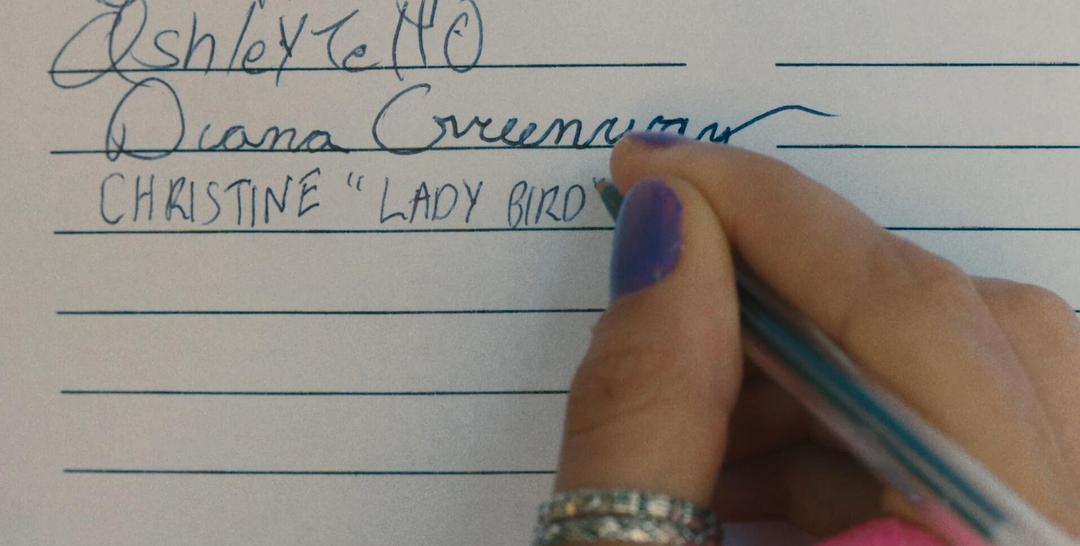

即将步入十八岁的伯德小姐,在加州首府萨克拉门托长大,是个不折不扣的小镇少女。她染粉色的头发,还给自己取了个自认为fancy的名字“lady bird”,并要求所有人都这么叫她。

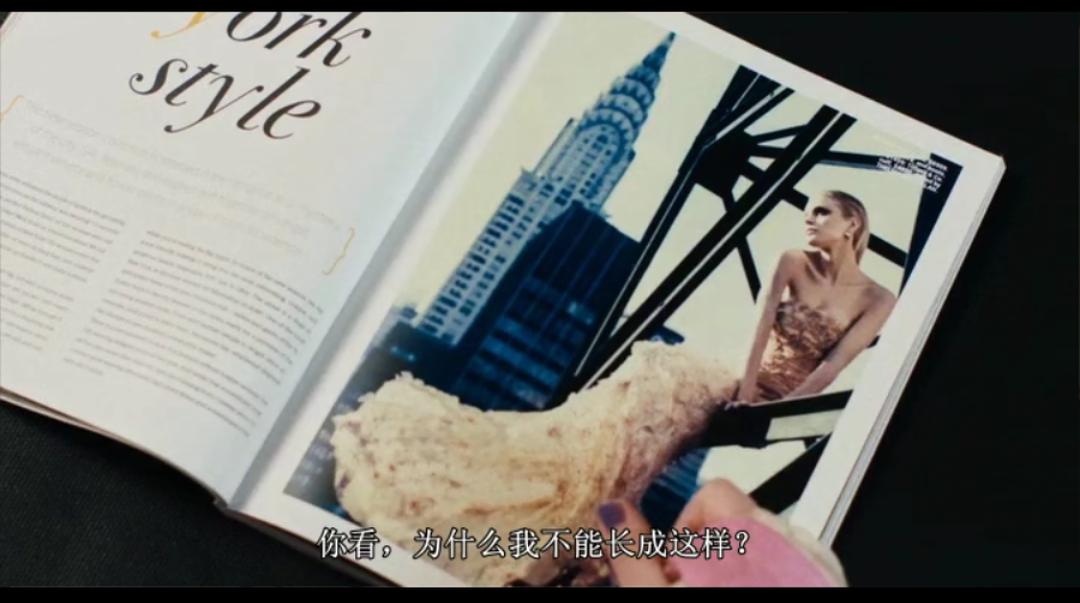

毕业季前夕,她跟妈妈说,希望能去文化氛围浓厚的东海岸念书,比如纽约。

没想到妈妈的回答却是,“你太自私了,太势利了。”无从辩解的她,解开安全带,打开车门跳了下去。在妈妈发出尖叫的同时,她也摔断了自己的手臂。

当我跟我朋友讲到这段的时候,她的反应竟然是:“太好了,这就是年轻啊。”

年轻的时候,对世界充满了无穷无尽的欲望,就像王小波所写的,“想吃,想睡,想变成天上的云”。放到我们现在,大概是想去好多地方,想吃好吃的,想要很多好看的衣服,想要很有钱很有钱。

有钱能干嘛呢,伯德小姐和她的好友,站在一栋漂亮的白色大房子面前浮想联翩:

“如果我住在这里,一定会在后院举行我的婚礼。”

“我和我的朋友们会经常聚在一起学习,吃零食,然后跟我妈说,麻烦把我的零食拿进TV room。”

但大多数的现实却是,我们都是普通人,学习中庸,长相平凡,家境普通。拥有很多很多小小的愿望,比如吃喝玩乐,却又不时地担心脸上的痘痘和身上的肥肉。

比如伯德小姐只不过想在超市买一本杂志,回家躺在床上看,却被妈妈训斥:“那是有钱人才做的事情,而我们不是有钱人。”

再比如,她只不过碰巧没有整理房间,却被没有敲门就闯进来的妈妈骂:“你爸爸失业了,麻烦把你的衣服整理好,不要让我们看起来像一团抹布。”

于是,就像中学时代总是在攀比名牌衣服和张扬发型的我们,伯德小姐也养成了极度自卑,又十分高傲的个性。

她不仅时常将“my name is lady bird”挂在嘴边,还渴望变成一个酷女孩,然后交一个很酷的男朋友,成为万人瞩目的风云人物,人尽皆知的“校园女王”。

在学校音乐剧担任男主角丹尼,是她的第一个对象。他品学兼优,家境富庶,因为他说想把头发弄成莫里森(the door乐队主唱)那样的,于是她带来了自己的卷发棒。

整件事情的发展,就像所有中二的校园初恋那样,他们在舞会上跳舞、拥吻,躺在草地上给星星起名字,每一个瞬间都可以回想八百遍然后兴奋到失眠。

伯德小姐甚至幻想跟他结婚,然后继承他奶奶家的大房子,就是那座她梦寐以求的“dream house”,不过她的这个梦想并没有维持几秒。

乐队的贝斯手凯尔,是她的第二个对象。那是一个忧郁的男孩,手里总是拿着一本书,信仰“无政府主义”,随时摆出一副厌世的表情。

最后事情当然也如我们所经历过的那样,在耗尽了新鲜感之后,很快发现对方不如自己的想象,跟自己是两个世界的人,于是与其费力地纠缠下去,不如尽快放手。

就像全程冷漠脸的凯尔最后所说:“你还会有很多次不特别的经验。”

这句话俨然道出了初缠恋后的真相。没错,年轻的我们总是以为爱情是纯粹的,独一无二的,每一段恋爱都是上天的眷顾,命运的守护。然而,独特其实只是一种假象,一种自命不凡的、年少轻狂的泡沫。

我回想起我的十八岁,我们的十八岁,年轻的虚荣心蔓延滋长。我们对未来总是一边怀着期望,一边却又怀着害怕。害怕不被喜欢,害怕不被爱,就在这样的矛盾和惶恐里,在心怀梦想和认清现实之间,开始了漫长的成长。

于是在乎的人越来越少,也越来越认清自己的心之所向。

成长中最重要,却又总是迈不过的坎,往往跟家庭有关。我们一次次地尝试着要摆脱父母,却又在一次次的抗争中明白,他们是人生中永远无法洗褪的烙印,是最深的羁绊。

就像片中的伯德小姐那样。明明前一秒还因为跟妈妈听《愤怒的葡萄》而动容落泪,下一秒就开始剑拔弩张大吵大闹。

她受不了柴米油盐,扳着指头数钱的烦恼,更受不了这个闭塞无聊的小镇,那种早早看透了一生的生活。她觉得自己再不离开这里就快死了,她对着妈妈大吼大叫:

“给我一个数字,养大我需要多少钱,我长大后会赚很多钱,然后把我欠你的用一张支票还干净,这样我就再也不用跟你说话了。”

那时候的她,还不知道她的妈妈为了抚养她,在精神病院打两份工。因为某天在公立学校门口看到有人拿着刀,所以将她送进了天主教学校。她还告诉过她:

“钱无法记录生命的一切,成功并不意味着你很快乐。”

而她的爸爸,这么多年来一直在跟抑郁症作斗争,即使他看起来如此的和蔼,默默地把整个世界都扛在肩上。他总是尊重她,尽量满足她所有的要求,还背着妈妈帮她申请了家里根本负担不起的学校。

当女儿天真地问道他们会不会因此离婚的时候,他只是笑着说,我们已经穷得离不起婚了。

没有人天生就知道如何做一个好的父母,没有人知道自己的孩子今后能长成一个什么样的人。尽管如此,他们还是尽力扮演好为人父母的角色,如无其事地承担起生活的压力,年龄带来的焦虑,还有孩子的不解和抱怨。

想起年少时的自己,也像伯德小姐那样,抱怨自己不像杂志里的女孩,抱怨自己的家庭,还经常撒谎。但我的妈妈也总是像片中的妈妈那样,对我说:

“我希望你可以努力成为那个最好的你。”

这部《伯德小姐》是导演格蕾塔·葛韦格的自传性电影,跟片中的Lday Bird一样,她出生在萨克拉门托,在一所天主教会学校念书,后来终于来到了梦寐以求的在纽约。

她想自己和家人所期望的那样,付出了很多的努力,尝试了很多的可能。如今她重新回到自己的家乡,将这部片子献给当时的自己和父母。

因为家乡是沉重的锚,是年少时发誓要远离的地方,却也是逝去青春的所在。

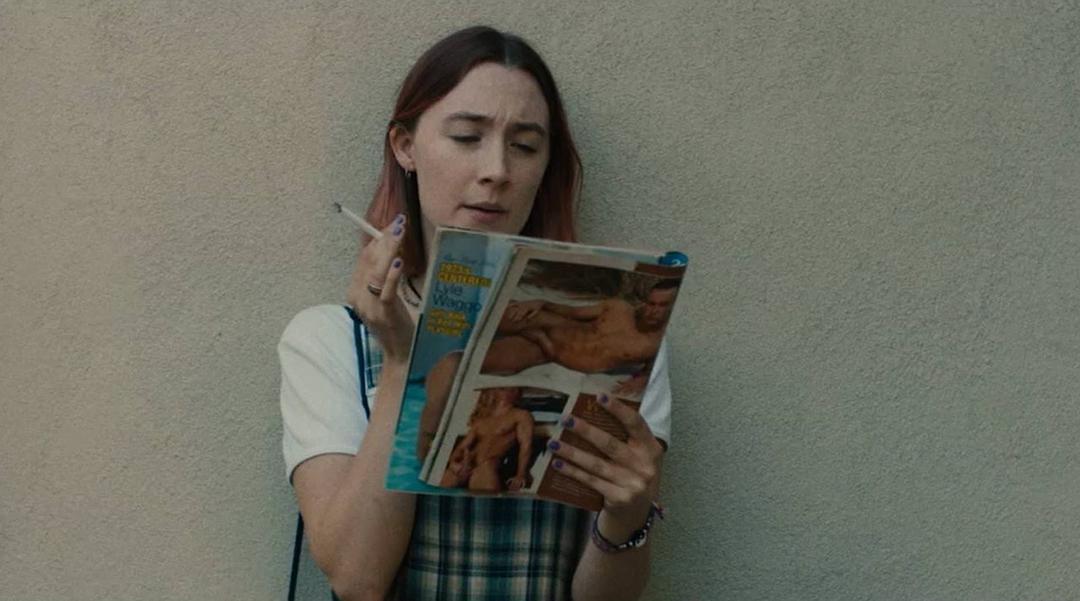

十八岁生日这天,伯德小姐拿着身份证去便利店买了一盒香烟和一本花花公子杂志。她告诉店员,今天我成年了。

不过那天还有更多让人开心的事,她收到了心仪大学的录取通知书,还拥有了人生的第一台手机。

她将自己粉色房间刷成了白色,这意味着,她的人生就要迎来一个全新的开始了,一个更大的世界即将展现在她的眼前。

成长自有自己的欢欣和难过,当然真正的成熟,其实无关年龄,只是在时间的流逝中,我们兜兜转转,逐渐去发现自己一个什么样的人。

试着承担更多的责任,试着接受生活的无奈,试着接受失去和失败,而不是成为一个只会咬牙切齿地叫嚣着伤害别人的自私鬼。

电影的最后,在纽约喝到烂醉的伯德小姐,想起了和初恋数星星,想起了父母,想起了远在西岸的萨克拉门托。她絮絮叨叨着:

“妈,我发现我从来都没有意识到,萨克拉门托是那么美的地方。似乎每一处细节,每一个弯道,都是那么的美丽。”

她还用回了那个以前无比嫌弃的,她父母给予她的名字,“克莉丝汀”,随即与青春的种种暴戾和乖张一一和解。

而已经离开了家乡的我们,已经闯进了社会的我们,不可避免地也开始了思乡和怀旧。看着那些模糊泛黄的旧照片,那一张张似是而非的面孔,我们什么时候才能撞见那个真实的自己呢?