最近的朋友圈,被一部炫酷的科幻片刷屏了。好像所有爱看电影的人,都在谈论着《银翼杀手2049》。

那么,在谈论这部电影的时候,我们在谈论什么?

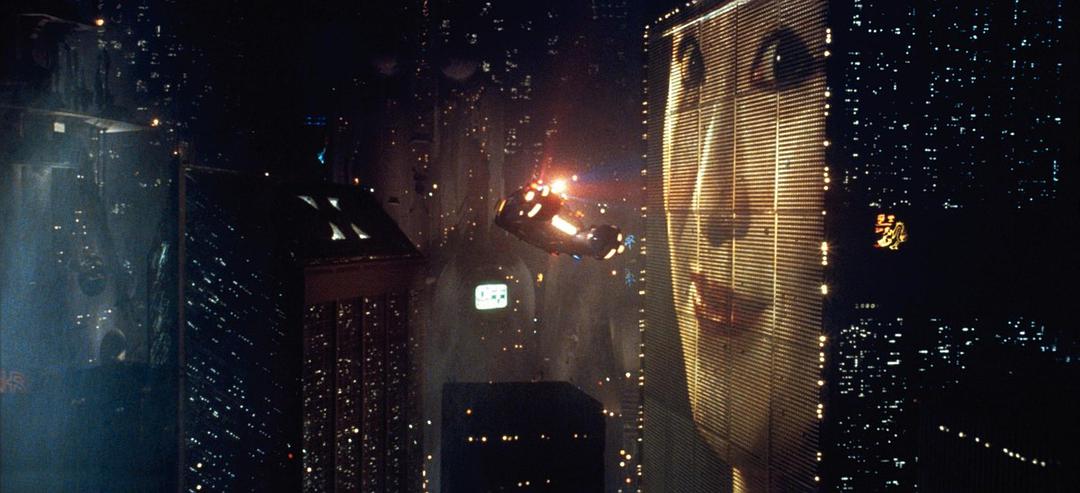

必须先是1982年版的《银翼杀手》。片中那阴冷潮湿的街道,遮天蔽日的高楼,闪烁的霓虹灯总是会留在你的记忆里,而这些意象,正是赛博朋克的必备元素。

所谓“赛博朋克”,即cyberpunk,由英文中的cybernetics和punk两个单词结合而成,是科幻作品的一个分支。这些故事的背景往往设置在外太空,或带有反乌托邦和悲观主义色彩的人类社会。

赛博朋克红极一时,这跟人类与日剧增的生存焦虑有关。在1982年的《银翼杀手》里面,2019年呈现在我们面前的,将是一个拥挤不堪,污染严重的地球。这部电影根据菲利浦·迪克的小说《复制人会梦见电子羊吗?》改编,他作品中的人物往往生活在一个虚构的世界中,那里文明濒临衰亡,秩序即将崩溃。

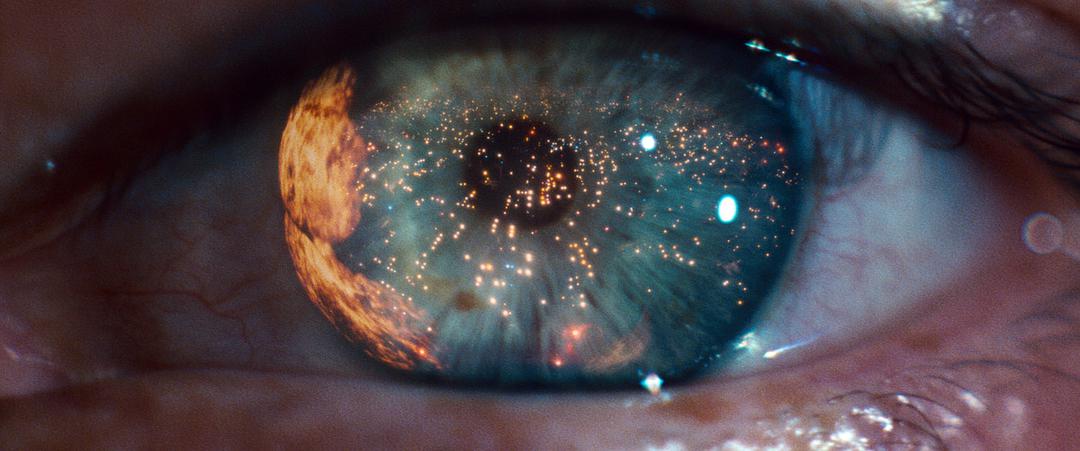

他曾经说过:“我所关心的主要问题是——何谓真实?我甚至质疑这个宇宙,我想知道是否它是真实的,我想知道我们是否都是真实的。”而这也是《银翼杀手》对生命提出的终极拷问:我们是谁?

在又一场世界大战之后,人类已经前往外太空殖民,他们利用“复制人”的技术,从事的那些高危险工作,比如宇宙探险或是其他星球的殖民任务。它们个个长相都十分俊俏,而且综合能力和素质极高,但是并不拥有人权,而且只有四年的寿命,四年一到即自动报废。

养成独立人格的复制人,不可能长期甘心处于被奴役的地位,反叛终于出现了。《银翼杀手》的故事就开始于在外星殖民地发动暴动失败后,几个复制人回到地球,试图找到他们的创造者,寻求生命的延长。

与此同时,人类政府宣布复制人为非法,并成立了特别的警察机构,专门剿杀复制人。受雇于该机构的杀手被称作”银翼杀手”。就在2019年快要来到的时候,面对人性和人工智能的模糊界限,《银翼杀手》进行了一场存在主义式的思考,而新版《银翼杀手2049》的故事又往后推了三十年,在前作的世界观中进行了扩展延伸,再次探索了生命的本性和道德的含义,就像是一支深邃的电子乐,更烘托出了一种萧瑟悠远的末世氛围。

与前作不同的是,《银翼杀手2049》的格局更小,它关注的是微小个体的记忆与身份认同。瑞恩·高斯林扮演的探员K是新一代的“银翼杀手”,在一次办案的过程中,K偶然发现了一具因难产而丧生的女性复制人的骸骨。在调查中,凭借被植入的儿时记忆,K逐渐开始相信,自己就是那个孩子。

在一般的认识里,具有灵魂的人类的价值要远远高出复制人,所以他在潜意识里希望自己是一个与众不同的幸运儿。为了探寻自己的身世,K踏上了漫长而曲折的路途。

“我们都期待自己的存在是特殊的,到头来却平凡不已,但我们是靠着信念存在着的。”

最终,K发现那个孩子并不是自己。他走在街上,万念俱灰。这时一块巨大的广告牌让他驻足:他的全息投影式人工智能女友乔伊,正在招揽生意。

原来那个让他坚信自己是有灵魂的人类之子的乔伊,那个给他取名为乔的乔伊,不过是一件产品,一个人人都可以拥有的软件,任何人都能从她那里获得片刻的欢愉——而那句情真意切的“我爱你”,也只是事先编写好的程序。

他并非天选之子。那些曾经呼之欲出的人性中最为温柔美好的爱意,那些曾经让他魂牵梦绕的儿时记忆,不过是一个巨大的谎言。

这无疑让人陷入了巨大的失语状态。

在片尾,探员K终于平静地接受了自己并不特殊这个事实。他坐在积雪的台阶上,让雪花在掌心融化。在经历了对于灵魂的渴求后,这位天生的诗人,为自己勾勒出了一个孤独悲怆的哈姆雷特式结局。

同它的前作一样,《银翼杀手2049》并不是一部为观众提供答案的电影,它只是借用科幻的外壳,构建了一个引人深思的问题。当我们跟随K的视角历经了身份破灭和爱情的破碎之后,那种庞大的孤寂感已然将我们引向了生命的最深之处——人类探寻自身存在的背后,何尝不正是对孤独的恐惧。

这既是生命最残酷和悲情的地方,也是它最迷人和浪漫的地方。

“没有灵魂其实也挺好的。”

其实这句话不是人对复制人说的,而是人类对自己说的。

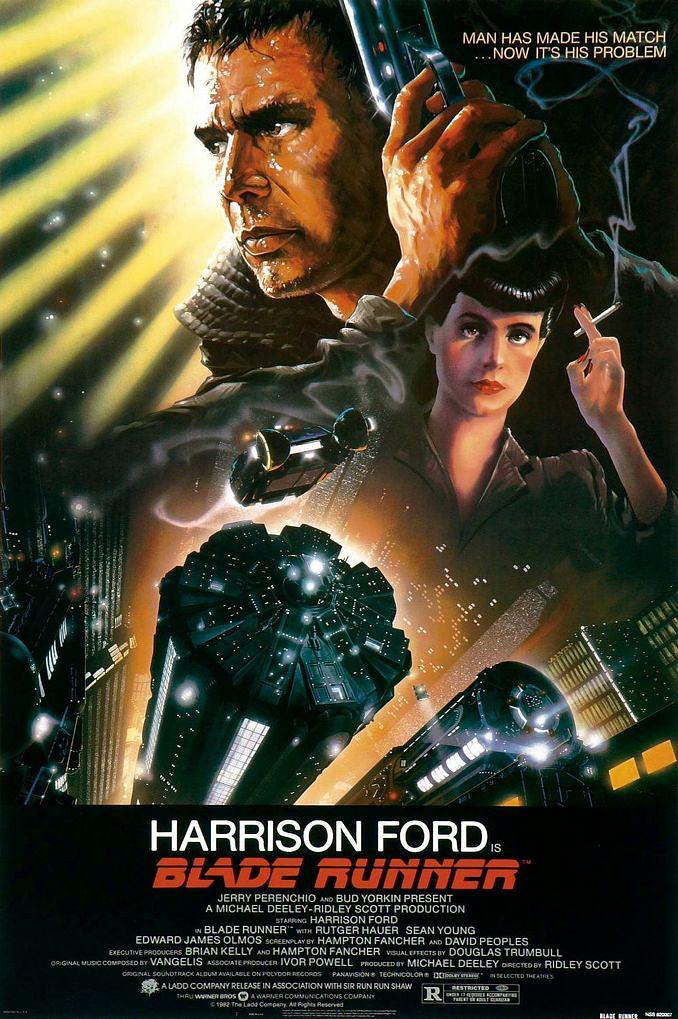

《银翼杀手》的原作者菲利普·狄克生前并没有得到太多的认可,但在他去世之后,他的作品不停地再版,还不断地被翻拍。1982年《银翼杀手》上映之初也有相同的遭遇,恶评如潮,既不叫座,也不叫好,连饰演其男主角的哈里森·福特也不以出演这部电影为荣,还有点“拿不出手”的羞耻感。

然而在二十世纪末,《银翼杀手》的声誉却扶摇直上,一跃成为科幻片中地位极高的经典。时间不仅是一个永恒的谜题,更是一个永恒的真理。