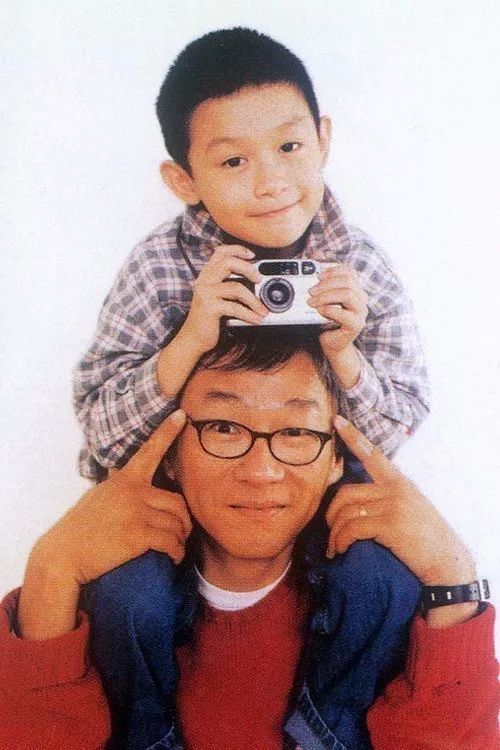

十几年前,有个小男孩问自己的爸爸:“你说我头上有两个旋,我怎么看不到呢?”

爸爸用胶卷相机拍了几张他的后脑勺。等到照片洗出来,小男孩才承认,自己头上真是有两个旋,还有,人总是有一半的东西看不到。

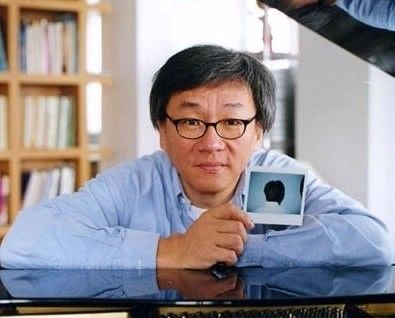

2000年,这段经历被杨德昌导演融到了他的最后一部长片《一一》里。

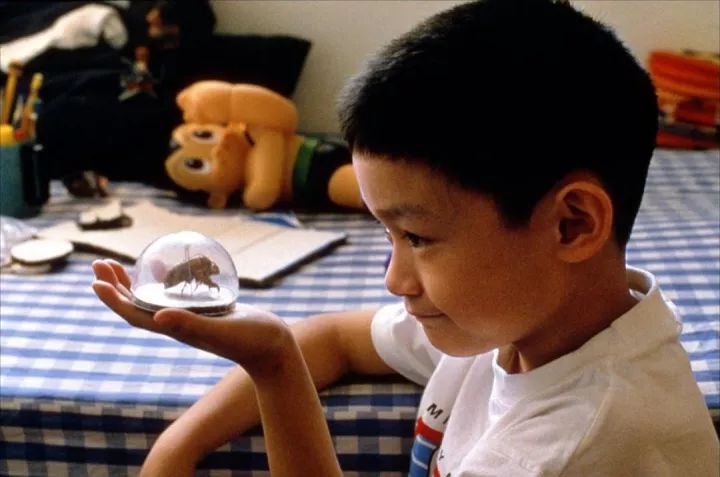

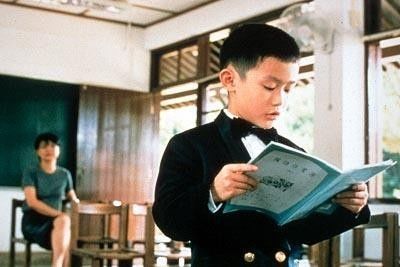

影片里的小男孩,简洋洋,挎着相机拍了很多人的背影,想帮他们看见那些看不到的东西。

后来2006年“CC标准收藏”发行《一一》DVD时,封面用了这张“洋洋”的后脑勺照片,后来广为流传。不过要告诉大家的是,这张并非剧照和洋洋本人,而是CC找了一个极为相像的演员重新拍摄的

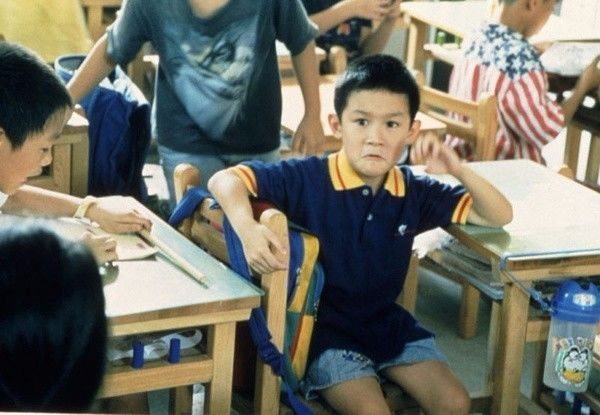

跟杨导的所有长片一样,《一一》的人物很多,只看一遍没法记全,但我相信,没有人会忘记小洋洋。

十七年前,他去到圆山大饭店,拍了人生第一场戏;十七年后,《一一》终于在台湾上映,为了纪念杨导,他又回到这里,跟“十六厘米”合作拍摄了短片《洋洋》。

“其实这是我第二次来圆山,这里好像变了又好像没变。一些细节还在,但也有变化。”

同样变了而且没变的,还有洋洋自己。

他长高了,头发长了,面部的棱角也更清晰了,但就像他说的,因为“一些细节还在”,所以我们还是能一眼认出当年那个简洋洋。

只不过现实生活中的洋洋,不姓简,而姓张。

他属羊,1991年5月1日出生,从小在美国长大,家人都叫他“羊儿”。

回到台湾的时候,需要一个中文名的他,坚持要叫自己“羊”。可这也太奇怪了。百般无奈之下,父母和他商量,给“羊”加了三点水,取名“洋洋”。

由此可见,小洋洋挺固执的。在《一一》里,他虽然演的是另一个小朋友,但也把自己这一面带了进去。

妈妈让他跟昏迷的婆婆说话,他坚决拒绝了,理由是,“她只是听到,又没有看到,有什么用呢?”

精通星座的人一下就能猜到,洋洋是金牛。另外,他还是O型血,所以他性格豁达,有好奇心。

但是,星座也好,血型也罢,都不能完全解释一个人在十七年里经历的变与不变。

张洋洋回想自己的拍摄《一一》的经历,觉得就像是经历了一次奇怪的旅程。

最初发现他的并不是杨德昌导演,而是“顺子导演”(杨顺清)。

“顺子导演在仁爱国小门口找拍广告的小朋友”,那时候的洋洋被他拦下来,留了资料,仅此而已。

后来,杨顺清偶然通知洋洋参加一个电影试镜。想到可以翘课,又能出去玩,洋洋兴冲冲地去了。可是第一轮下来,他并没有被选中。而这部电影,就是《一一》。

好在顺子导演仍然没有放弃洋洋,觉得他还可以「再试试看」。于是洋洋又糊里糊涂地参加了第二轮筛选,就这么走到第三轮面谈,跟杨德昌打了照面。

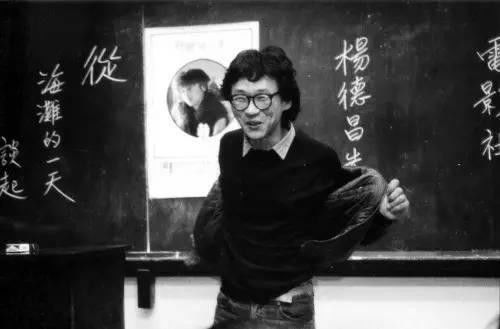

简单聊了几句以后,杨导觉得这个小朋友蛮神奇的,不仅选了他,还改写了原来剧本中小儿子的角色。

最开始,洋洋的角色名叫“宝贝”,戏份很少。可是当年的他,让杨德昌发现小孩子的探索在大人看来可能很有哲思。比如那句“有一半的事情看不到”。

所以,如果洋洋没有加入,就没有我们现在看到的《一一》。

当然,改变往往是相互的。洋洋也从杨导和剧组那里“找到了另一个自己”。

“我发现现实生活原来是这样的:一群人用自己的心血和专业,聚在一起付出,做一件事;只要他们够认真和努力,做出来的东西就会被珍惜,被当作经典;”

等到长大一些,会欣赏电影了,洋洋更加感慨,像杨导这样专心、苛刻的电影导演,做出来的东西真的不一样。当年片场没人不怕杨德昌,除了洋洋。

根据金燕玲(《一一》中饰演洋洋的妈妈)的回忆,洋洋只要遇到不想做的事情,就会说,“我要去尿尿”。

即使给他讲戏的是杨德昌,洋洋也会用同样的伎俩打断他,一溜烟跑开。

有一次,顽皮的洋洋倒掉了工作人员的茶水。杨德昌看到以后很认真地质问他:“你为什么要倒掉?”

洋洋回答,“我以为是锈掉的水啊”。

这么一个莫名其妙的说法,换来的不是暴怒,而是杨导饶有趣味的点头认同。

杨导为什么从不对洋洋发火?这不仅是因为他年纪太小,也是因为他身上有杨德昌自己的影子。

老搭档吴念真在一篇采访中说过,“他(杨德昌)这方面(电影)永远像一个小孩,很天真的小孩。”这个小孩如果有个具体的形象,八成就是洋洋。

而据洋洋自己回忆,杨导就像一个大哥哥,不像是个老板。

“他对我很好奇,我对他也很好奇”。在这种互相好奇的关系里,洋洋不把杨导当老板,而是自己的“大哥哥”。

《一一》参加戛纳影展的时候,这位哥哥还告诉弟弟,“你要努力哦,要学好英语,以后我带你去国际。”

可惜,这一天迟迟没来。

《一一》拍摄完成以后,剧组就跟洋洋断了联系。当年挖掘他的顺子导演也不清楚他的去向。

张洋洋后来演艺履历也的确不多,不太亮眼,但他一直在拍,也许是还在等那个“走向国际”的承诺。

2005年,14岁的洋洋接拍了电视剧《爱丝希雅的梦中梦》。他在里面饰演陈绮贞梦中的男孩黑杰克。

有趣的是,洋洋在剧里的第一次亮相,还是以后脑勺示人。他仍然顽皮,会逃课、会出走,会问爸爸很多奇怪的问题。

但他和他的角色,毕竟是十几岁的“大孩子”了,不能再过分的天马行空。剧里的爸爸也教育他, “你问题很多欸,一点也不像你这个年纪的小孩”。

黑杰克与同龄人相比,的确少了点什么。在陈绮贞的梦中,他不会做梦,总是在老师的课堂上发呆放空。他说他在思考,因为“要多思考才不会做梦”。

按照剧情的设定,只要陈绮贞的梦,是“偷”自黑杰克的。这意味着,成年人对儿童梦境的“掠夺”。

长大的人不再做梦,取而代之的,是无尽的思考。

这看上去很残酷,却也是每个人不得不经历的成长过程。

2006年,洋洋准备重考高中。那年,他还接了一部电影,《指间的重量》。

“问题男孩”长得很快,一年前还像个小鬼头的洋洋,在这部片里已经有了少年的样子,还会动手打老师。

但是现实生活中的他仍然是《一一》里走出来的乖小孩。那部电影为他开启了“一扇门”,让他比别的同学更懂得体谅父母,在感情问题上,也更大胆、更早熟。

洋洋会去翻女校的围墙,给喜欢的女生递送情诗。他的文字细腻有深意,像是得到了大哥哥杨德昌的真传:“谁说你住在远方,你,就坐在我身旁,我正搂着你的腰,蓦然,我的女孩在远方,好远,离我好远,到底要多少个永远,才能换回你的脸庞?”

到了2007年,戛纳的约定终是没有实现的一天了,因为杨德昌也去了婆婆去的那个地方。

在短片《寻找杨德昌》里,洋洋重念了《一一》里那段写给婆婆的台词,但是这次,他是读给杨导听的。

“就像他们都说你走了,也没有告诉我,你去了哪里。所以我觉得那一定是我们都知道的地方。”

也许是收到了杨导去世的影响,洋洋在2007年的电影《流浪神狗人》里,演出了一种间离感。

影片里,他是不知名的流浪男孩阿仙。这个人物跟《一一》里的简洋洋有相通之处,戏份虽然不重,却是点睛之笔。

阿仙总是突然出现,不言不语,茫然失措地吃东西,静默地观察着周围的人。

他对别人的挣扎和苦痛都有所察觉,却不动声色,和他人,和自己,都保持了距离。我们知道,这种疏离,其实是一种自保。

这之后又过了6年,洋洋没有什么新片,应该是在专心学业。

到了2013,已是大学生的他,终于出现在短片《大象的手指会跳舞》里,脸庞变得棱角分明,还染了头发。

影片里的他依然直率,依然喜欢观察。

当母亲陷入情感骗局时,他直言不讳。被看穿的母亲只能略带失落的回一句,“我都知道”。

“好像变了又好像没变”。张洋洋在圆山大饭店里说的这句话一直萦绕在我头脑中。他现在是个“像样的大人”了,却还保持着小孩的神情。

成人是必经之路,但不丢掉孩子的天性才是人之为人的关键。杨德昌在自己为数不多的作品里一次次讲给我们听的道理,无非如此:

在我们强调整齐划一性的同流文化中,每个人最主要的生活目标就是‘人缘’。若没有人缘,就可能有遭受到被别人摒弃及孤立的危险。

然而,同流也暗示了一种虚伪。

从小,我们的教育就不断地灌输我们如何做才是‘正确’,任何个人独特的想象力及创意,都会遭受到强大的排斥及否定,以致每个人都需要戴上假面具扮演一个别人熟悉的角色,来隐藏内心的许多感触。

如今,硕士在读的洋洋已经25岁了。

他重回十七年前的场景,走进圆山,不仅是为了向杨导致敬,也是要提醒自己,身处于“独立时代”中的我们,不应该忘记那一半看不见的东西。

至于那个走向国际的许愿呢?洋洋说,他会靠自己,和台湾其他导演一起,继续努力。