我会永远记得《嘉年华》带给我的激动。

即使威尼斯电影节已经落幕3天,即使挤不出时间写《母亲!》《三块广告牌》《宿命,吾爱》,我还是要说说这部片。它是我心中当之无愧的最佳。

喜欢它当然有我观影偏好的原因,但最主要的,还是因为我亲眼见证了一部华语独立电影如何用它独特的气质征服了在场的每一个观众。

我骄傲。

幸运的是,在电影节闭幕的前一天,我采访到了导演文晏,跟她聊了聊电影内外的故事。等不及的朋友可以先拉到最后看访谈。

《嘉年华》不是一部典型的华语独立电影,影片不仅讲述了女性成长的故事,还涉及了很多“大问题”。

之所以这么说,是因为近些年我把各大电影节、各种单元的华语电影基本看了个遍,其中能给我留下印象的寥寥无几。

这些片子看起来都差不多。

要么照猫画虎地学着侯孝贤或是蔡明亮的长镜头,要么采用一大批根本不会演戏的非职业演员,要么执着于讨论不知所谓的哭和不明所以的现实。

它们动辄哭哭啼啼,像个两百斤的孩子。

所以我对《嘉年华》基本没抱任何希望。

但是文晏导演几乎是从第一个镜头开始,就在狠狠地打我的脸。

灵动、干净的运动长镜头,展现出华语片里少见的气质和气场。

十几岁的少女称不上好看,但那干净的脸,和毫不做作的表情、肢体,自然的让人几乎看不出表演的痕迹。

《嘉年华》有两个主角。

一个是年仅12岁,在沿海城市上初中的女孩小文;另一个是小小年纪就在宾馆做前台谋生的16岁少女小米。

影片用一桩事件将两人联系在一起,透过她们的视角,讲述了一个残酷的青春成长故事。

故事的核心在前15分钟就交代的一清二楚。

小文和她的同班同学被当地高管刘会长带到小米就职的宾馆入住,开了两间房。没想到刘会长半夜闯入两个女孩的房间,对她们进行了性侵。而这一切,都被守在楼道监控前的小文看了个一清二楚。

《嘉年华》的果敢让我吃惊,这是一个太过敏感的话题。

虽然在网络舆论中,儿童性侵一直都被口诛笔伐为十恶不赦。但在当下这个魔幻社会,立法上的模糊,这一议题长期处于模糊的灰色地带。

上个月闹得沸沸扬扬的大V许豪杰恋童癖事件,和南京高铁猥亵养女事件,最后也都不了了之。

当中国电影市场还在试探早恋的底线,《嘉年华》涉及如此话题,实属大胆。

在文晏导演看来,节选一个社会新闻,稍作改编,再拍成电影,是一种不负责任的创作态度。像是蹭热点一般的敷衍了事。

《嘉年华》没有敷衍了事的蹭热点,而是以社会事件做引,全力刻画事件中心两个女性主角的心理变化。

这是很聪明的做法。除了能有效规避掉过于敏感的部分,更能通过双视角注视事件的余震效应,并更进一步地构建出绝望且真实的社会法则。

令人信服的剧作,需要有细节和层次,文晏在编剧时做到了这一点。

社会(甚至是孩子家长)对于女性的羞辱、性教育的缺失、社会底层的生存法则、只手遮天的权利机构、无能为力的司法机关,影片都有所触及。

但这种触及,并不是直接把道理拍在观众脸上,好像生怕别人看不明白,而是藏于内里——隐埋在故事线、演员的表演之下。由此带来的那种心颤和心塞,真不是我一两句话能形容的。

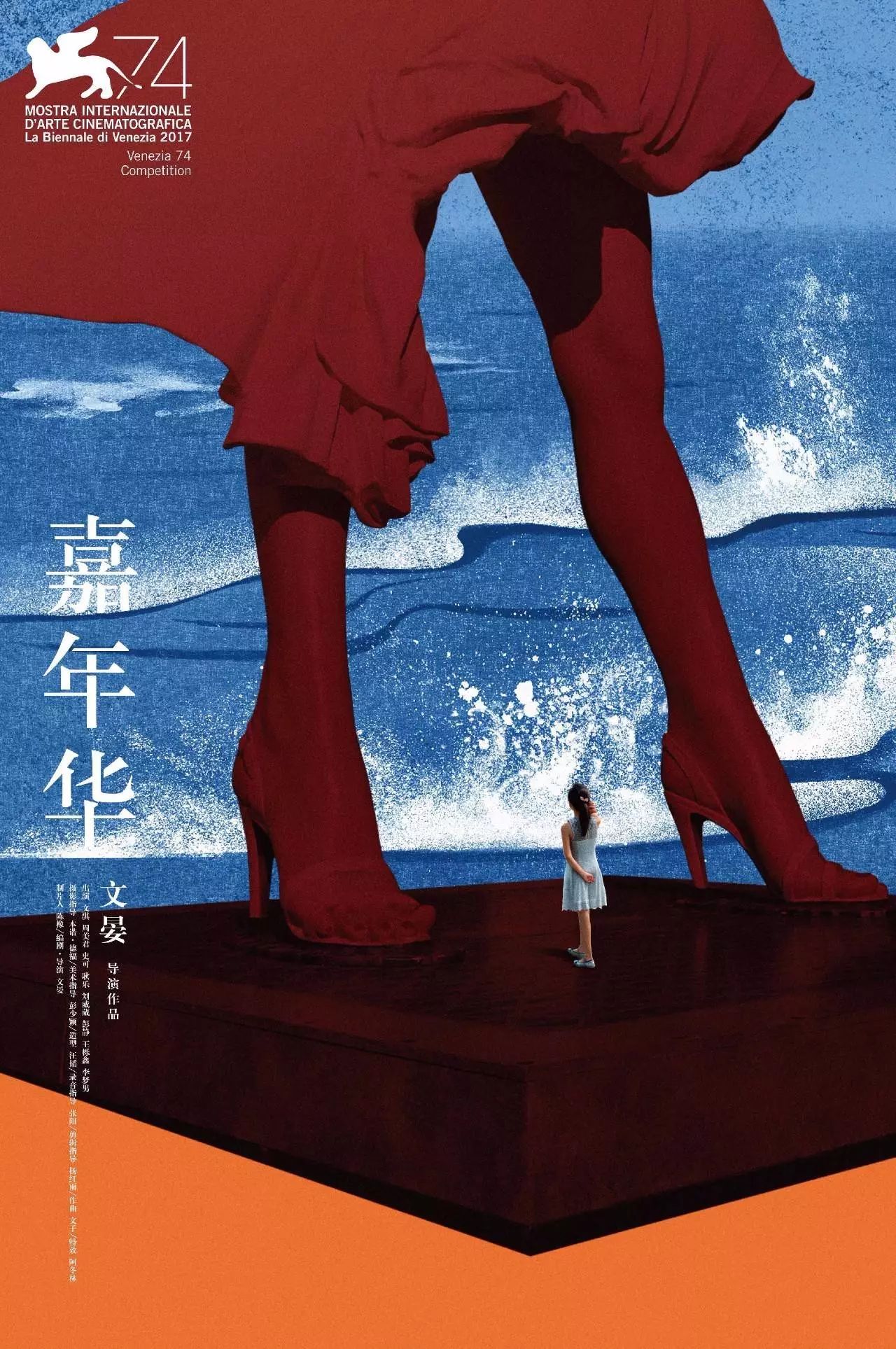

影片海报很耐人寻味。

巨大的裙底下有个小女孩。这是一个象征。

影片中我们会看到它的出处——旅游小镇在广场上建了个巨大的玛丽莲·梦露雕像,路人经过,都可以一瞥裙下春光。

夜晚的小文也窥探过梦露的裙底,在她眼中,这是成熟女性的象征,也是她以后可能想要成为的样子。

每个女孩都有想要变美的梦想,小文的衣柜里也塞满了数不胜数COSPLAY服装。但你可以回想一下,上学时候,班里最爱打扮的女孩,是不是都受过老师/同学的冷嘲热讽,好似“荡妇”?

所以,当影片不受控地走向了令人绝望的结局,我们也不应该太过意外。绝望,才是合情合理的。

说绝望,可能也不完全。

起码《嘉年华》这样的电影能够存在,本身就是一种希望。

影片不仅有表达上的优点,在视听和表演层面的成绩,也已经跳脱出整个华语独立电影的范畴。

那手持摄影自然光风格,一下子就会让人想到比利时导演达内兄弟的作品。

这当然不是偶然。《嘉年华》的摄影指导,正是达内兄弟的御用摄影师Benoît Dervaux。拿过金棕榈的《罗塞塔》和《孩子》,都是由他掌机的。

摄影方面的成功只是一方面,文晏对周美君和文淇这两名小演员的调教,完全是她个人导演水平的证明。

尽管影片不乏熟脸,比如《阳光灿烂的日子》里的“刘忆苦”耿乐、史可、王栎鑫,但在跟两个几无表演经验的小女孩搭戏时,他们完全被比了下去。

总之我真的很久没看到这样的华语电影了。

它的题材是如此贴近现实,它的表演又如此真挚,它不拘泥不妥协的视听语言足以打动每一位观众。

相信影片在威尼斯获得的好评只是第一步。《嘉年华》与国内观众见面的那一天,也许不会太远。(注:《嘉年华》已经拿到龙标。)

无力感让我感到困惑

Q:有传闻说你这部片子在剧本创作的时候,就有投威尼斯电影节的想法,是这样吗?

W:其实不是,没有说就要投威尼斯。

电影节是艺术片最正常的一个平台,所以如果我拍的是艺术片,那我肯定会争取去某个电影节,至少它的第一个平台应该是电影节。

可能国内对于电影节有很大的不了解,或是误解。很多人来跟我说,他们正在写一个剧本,准备去拿奖。我觉得这特别逗。

但有的时候,当你跟投资人沟通,他无法理解,或者看不太懂你的剧本,你为了沟通简便,就可能说,“这个电影将来会去电影节”。对方就理解了,还会问“是不是可以走红毯的”。

有的时候你不得不采取这样的方式,去跟完全不懂这个体系的人沟通。事实上,好的艺术片都会走这样一个路径。

Q:你能具体谈谈这部电影的切入点吗?

W:(电影里涉及的)这一类新闻,我们其实都看了很多。在过去的好多年里,这一直让我很揪心、很心痛。我很想去表现这样一个事情,但又觉得,不想简单表现一个事。

我想通过这个事件去探讨一些,可能更广泛、更深远的问题。比如,我们这个社会里面的女性,以及女性的身体如何被看待。

我们明明已经进入了21世纪了,但是似乎很多东西都没有跟上节拍。所以通过这些东西,我想去探讨一些我所关心的问题,而不是去拷贝一个真实事件,或者是去那个记录真实。

有了这样粗糙的想法以后,我还不知道怎么去写它。后来有了微信,我每天作为一个旁观者,看着这些事情发生,觉得它离我很近又很远,我无能为力。

能做什么呢?转发一下对这个事情有帮助吗?这种无力感其实让我感觉特别困惑。

这种感觉后来变得非常强烈,有一天我突然就意识到,就从一个旁观者的角度来讲故事,这样的话,可能会更切身吧。

被拆掉的梦露像

Q:你说旁观者的角度,但其实影片的架构是双主角,这既有旁观者,又有当事人,你是怎么平衡这两条线的?

W:这两个小孩,一个当事人,一个旁观者,这个关系是随时可以互换的。

想到这个以后,基本概念就是一半一半。虽然她们在片中,真正接触的时间是很少的,但是我希望她们之间能有一种明的呼应,一种情感上连接。

其实看明白的人都说,她就是她,她也是她。

Q:你刚才提到了女性身体的羞辱,这让我想到了影片里那个巨大的梦露雕像。你在设计梦露这个象征的时候,是怎么考虑的呢?

W:起源是因为看到了一则新闻,在南方真有一个地方(新闻显示是在美国芝加哥),他们建了个梦露像,6个月之后就拆掉了,因为裙子飞太高了。

当时这个让我很受震动,觉得跟我正好在写的故事特别契合。

我的思考是,梦露在我们社会的注视下,是非常物化的,但在一个小女孩眼里,她是一个非常单纯、美丽的女人。是一个她长大后也许会成为的女人。

她会希望自己长大后像梦露一样美,穿着这样的白裙子。所以在电影开篇,我就让一个小孩对她注视,那是特别无辜的注视。

这种反差,其实就是我电影的主题。

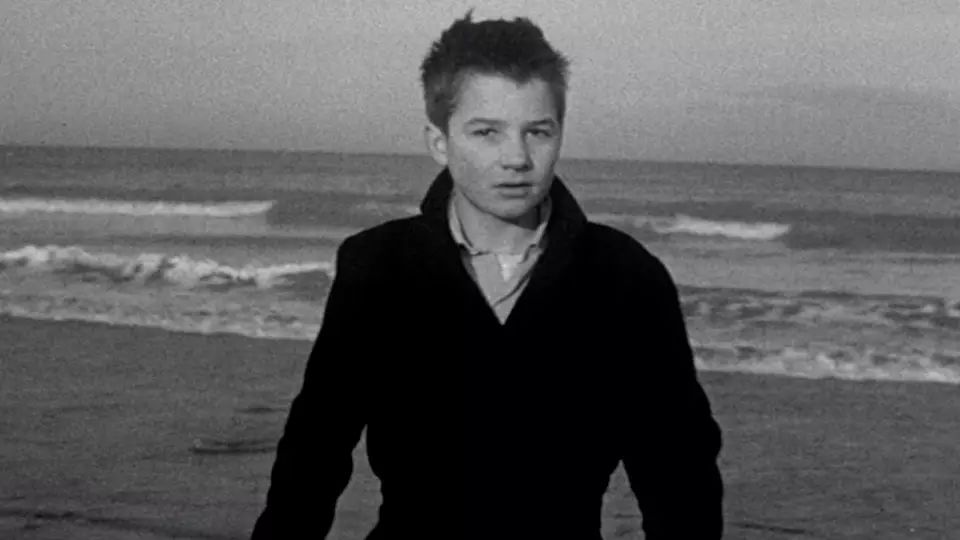

Q:影片的那个类似《四百击》的结尾,你是怎么考虑的呢?

W:小米这个女孩,虽然看不到任何具体的前景,但她能感受到一种可能性。

对我来说最有希望的,其实就是感受到可能性,然后人才会跟着这种可能性往前走。

所以其实结尾相对而言并不悲观。它是一个未知,只要有可能性就有希望。

Q:那我也问一下影片的片名。一个是《嘉年华》(中文),一个是

W:我觉得它们都可以反应电影的主题。而Carnival不能完全的概括。

中文的嘉年华,字面上有一种特别美好的,花样年华似的意思。这个意思在Carnival这个英文单词里是没有的,它只有一种狂乱、狂欢。

所以我觉得直译成Carnival是不够的,它缺少了那个(美好的)层面。放弃直译以后,我单独去想英文片名,要有双重含义。一方面有我们说的纯洁,一方面这个纯洁在今天已经不是那个意思了。

最难过的一天

Q:我听说你在片场的时候,会排练很多次,又会拍很多次,有一场戏甚至拍了16条。你想捕捉的是什么样的表演状态?在片场是怎么抓到小演员的自然表演的?

W:这是一个很现实主义的电影,自然当时是前提。拍很多条是因为我们都是长镜头,会涉及演员的调度、走位等等,还挺复杂的,所以自然要排练(要多拍)。

很多时候演员可以、摄影机不够,或是摄影没问题,演员忘词了。所以肯定要拍很多,但也就十几条,没有疯狂到30多条之类的。

Q:你在跟小演员说戏的时候,有什么不一样的方法吗?

W:其实呢,我花了很长时间找演员。我觉得找到合适的演员,后边的事情就能省掉好多,这是不可忽视的工作。

我的造型指导(王涛)给我推荐了文淇,当初找到她的时候,我就发现她比同龄那些来试镜的小朋友成熟很多,但她对小文来说,确实有点太大了,太成熟了,所以后来制片人就说让她试一下小米。

当时我拿了三场戏给她,不同的感觉,也没有跟她多说,就告诉她,你是一个旅馆服务员,平时就是打扫卫生的,然后你读这个,跟辅导员对。

她非常出色,我们都非常吃惊。我什么都不跟她讲,就是想看她最本能额反应,而她的基本素质很好,比如台词、人物状态。

她后来的训练,主要就是去体验生活,去旅馆打扫卫生,确实地去学那些动作。因为她的弱项就是没有那样的生活阅历,所以在做那些东西的时候,会有欠缺。

包括她的肢体语言。因为她之前没有演过电影,只演过一两个电视剧,表情可能很好,但肢体会有些僵。

当时我还请成年演员跟两个主演对戏,几乎每一场戏都试过,确保她们在成人演员面前不会害怕,不会因为没有自信影响表演。

至于周美君,她是完全没有表演经验的,我们当时找到她的时候,她真的就不太知道我们到底要让她干嘛,就一直在那儿笑。

第一天我们特别崩溃,到后来,还是因为她有一些东西特别吸引我,特别可爱,就还是让她回来了。她爸爸也很支持,每个周末都带她回来做训练。

我们给她上了一些基本的表演课,同时也让她揣摩戏里那些有她的戏。包括找爸爸、跟妈妈发生冲突这样的。

因为没有给她看剧本,她也不会真正理解整个剧本的内容,所以我们就只给她每一场戏,单独教她,让她专注于跟“父母”的关系。

其实她在戏里的内容也主要是跟父母的关系,她不明白父母为什么那样对她,只是一个单纯想要在父母那里得到爱的一个小孩。所以我觉得她专注在这些方面就可以了。

我同时也告诉她,世界上不是所有小朋友都像她一样的幸福,靠一个微笑就能化解跟父母的矛盾。

她真的是从零开始的,到后来有的表演让我们都惊艳了,在现场我们都流眼泪,她自己还没事似的。

她唯一伤心的一场戏,就是把头发给剪了。那是她最难过的一天。

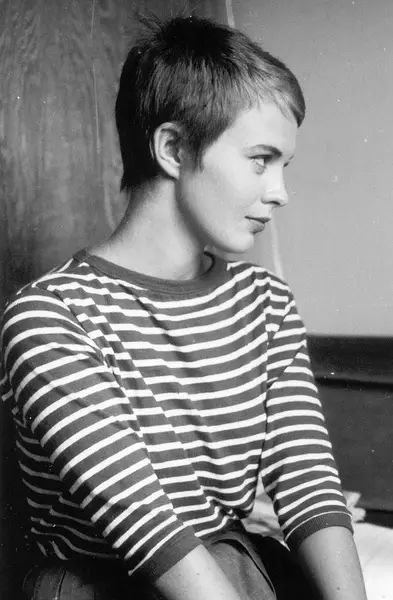

后来,在吃饭的时候,我给她看了珍·茜宝在《筋疲力尽》里面的照片。我说你看这个阿姨美不美,她说美的。我说你看她头发比你还短,她说是啊。那我说其实你也很美,她说还行吧。

先做纯粹的电影

Q:影片里的两个小女孩,虽然是纯洁的,但是她们其实缺失一种善恶观,可以不抱恶意地去做一些在大人看来不对的事,在人物塑造上你是怎么考虑的?

W:我觉得小孩就是这样的。在那么小的年龄,他怎么可能有一个很明确的善恶标准?

而且我们这个社会,似乎也在这方面也有所欠缺吧。我觉得孩子其实都是成人的一面镜子,我们教给他们什么,他们就学到什么。

像小米这个角色,她没有一个正常的家庭/学校环境给她良好的教育,她完全就是在摸爬滚打中学习。所以,她看到就是金钱的交易,遭遇到就是必须拿东西去交换才能吃上一顿饭,就是这么简单。

以她的这种十几岁小孩的理解力,她就觉得,这就是社会的规则。“我现在是一个大人了,我就是要这么去做”。但其实她还是个孩子,她的理解可能是片面的。

Q:提到社会规则的话,我感觉这部影片也慢慢构建出一种非常黑暗的社会规则。你在这么写的时候,会有顾虑吗?比如有关影片上映方面的?

W:我们已经拿到龙标了,我觉得一切都在于沟通吧。

我做剧本的时候,基本上不希望受到这样一种干扰。我觉得还是要做一个很纯粹的电影,然后再想办法,让它能够上映。