二战刚刚结束的美国,硝烟还未散尽,一切百废待兴。

一个年轻的小伙子,将怀表和希望都揣进呢子西装的口袋。他拎着大大的手提箱,想去看看更广阔的世界。

于是,他踏上了加尔各答城外的火车。那是一辆英式火车,车厢两边都有入口,也有带门的独立隔间。

火车缓缓地驶出站台。小伙子兴奋地看着窗外,觉得自己和这个国家一样,虽然两手空空却又拥有一切。

忽然,一个女孩进入了他的视线。

她站在月台上,安静地等车,样貌可爱。这时,小伙子隔壁的车厢中突然伸出了一只粗壮的手。

这只手将女孩一把拉进了隔间。

小伙子呆坐在原位。一种不祥预感笼罩上来,他把长长的怀表链抓在手心,不停绞动。

拉开车厢门,他看见门口拥挤着几名美国大兵。而在人群的最里面,九个军人围住了那个女孩,正在对她加以轮奸。

狭小的隔间里,他们把女孩传来传去。完事以后,挨个付钱。

小伙子的大脑一片空白,他隐约听到门口有个大兵问他,“嘿,你要加入吗?”

他哆嗦着拒绝了,缩回到自己的车厢。

“我要不要做些什么?我要不要做些什么?”内心的挣扎和自我辩解困扰了小伙子一路。

直到下车,他都没有忘记这件事。

直到他成为导演,蜚声国际,不再年轻,他还在想着那节车厢和那个问题。

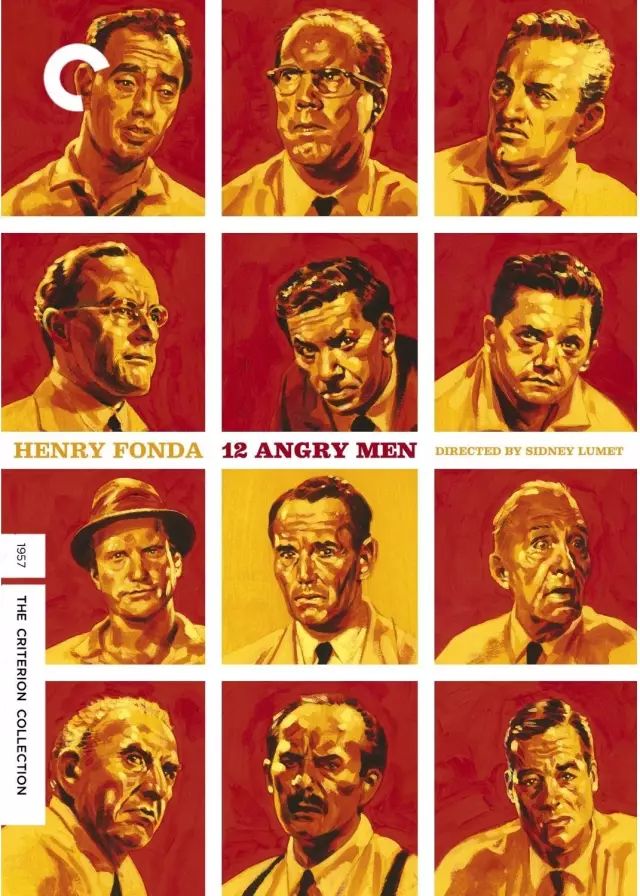

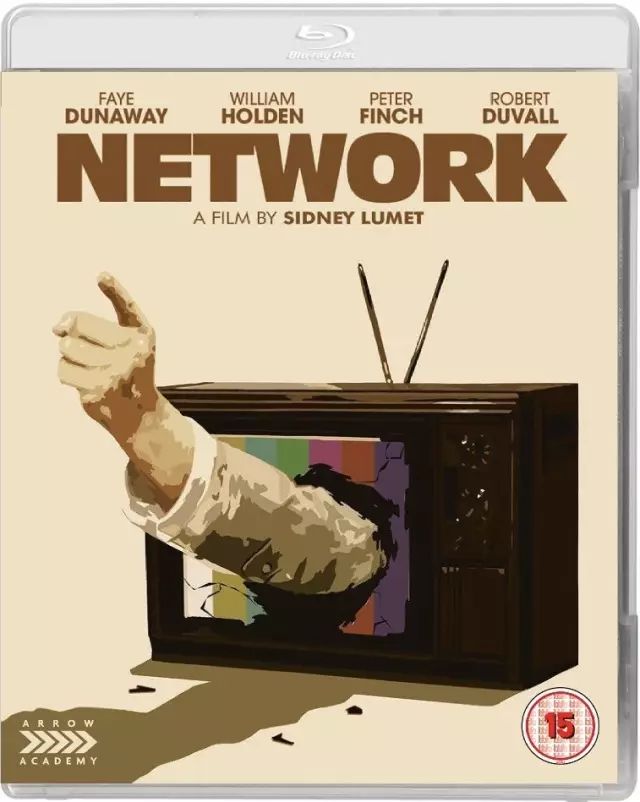

如果你看过他的电影,比如《十二怒汉》、《热天午后》、《冲突》或者《电视台风云》,你甚至都能听到他隔着镜头的自问和反问。

我要不要做点什么?我应不应该做点什么?

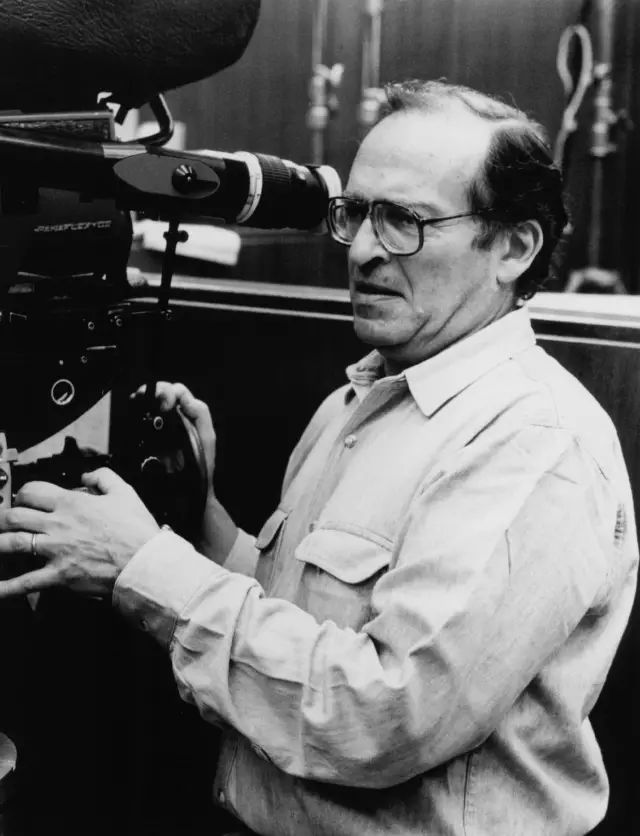

当年那个小伙子,就是美国著名的导演、编剧和制片人,西德尼·吕美特(Sidney Lumet,1924-2011)。

他曾对着镜头坦言,火车上的事,影响了他一生。

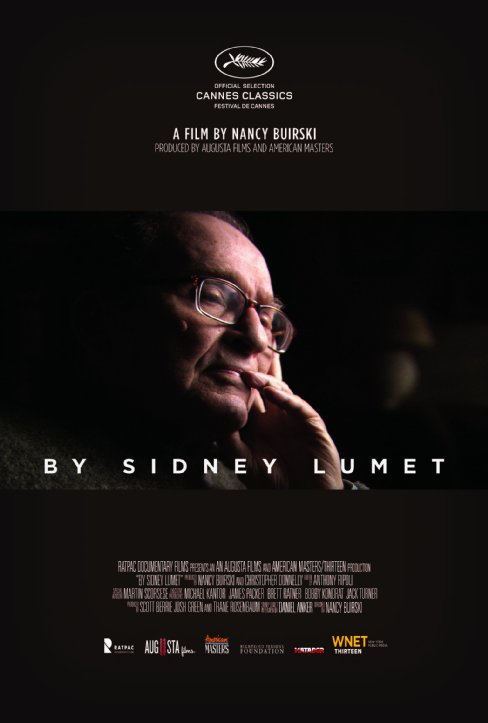

纪录片:《吕美特谈吕美特》

导演: 南希·博斯基

豆 瓣:7.5

IMDb:7.2

西德尼·吕美特一生执导过40多部影片,获得过50项奥斯卡提名。

除了属于他个人的终身成就奖,他从来没有拿到过最佳电影或最佳导演的小金人(1977年凭《电视台风云》拿过一次金球奖最佳导演)。人们说他伟大,但也说他的电影太过“说教”。

不知从什么时候开始,“正能量”和“主旋律”变成了贬义词。

人们有意无意地将它们和“五毛党”、“水军”归为一类。由此,一条“鄙视链”形成了——播撒“正能量”的都是主流意识形态的奴才。发扬“丧文化”的才是真正的精神贵族。

由此带来的“偏见”也好,“意见”也罢,让许多优秀却不那么“另类”的作品,被遗忘在“主流”之中。

很不巧。西德尼·吕美特就是其中之一。

不过没关系。吕美特穷其一生追寻的,不是美的异域,而是道德的准线。因此,罗杰·伊伯特曾经说他是“所有电影导演中最温暖的人道主义者。”

这种人道主义和“政治正确”,也成为人们攻击他的理由。

《十二怒汉》、《热天午后》、《电视台风云》这些杰作,有人喜欢,也有人嫌弃太“教条”。

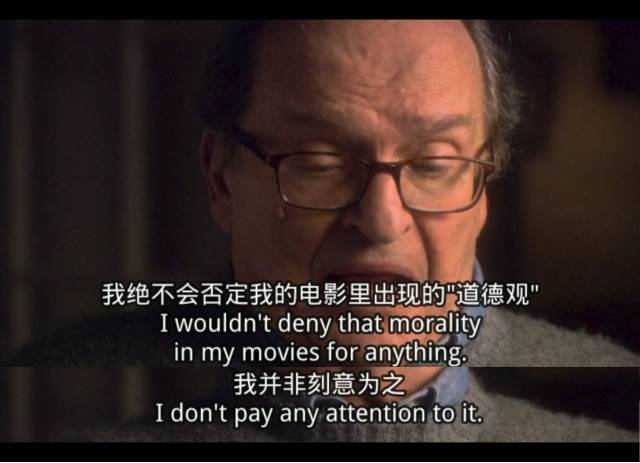

吕美特承认他的确会把自己的道德观,注入到电影中去。但他不是有意为之。

在调教演员和执导电影的过程中,作者难免要做出选择,而每个选择必然都代表一种态度。

前面提到的车厢经历,逼他早早展开了对人性及善恶的思考。我们在他的电影中,仿佛能看见他大脑转动的全过程。

多数时候,他的问题都是无解的。也许明确的善恶之分根本就不存在。谁赢谁输,最终取决于不同价值观持有者的力量对比。

正因为答案难以寻觅,吕美特为自己的判断力保持了尽可能多的理解和宽容。

在麦卡锡主义的盛行时期,伊利亚·卡赞背叛了共产党,向上级举报了自己的同事。这件事让整个好莱坞都对卡赞冷脸相看,吕美特也就此被“诬告‘为共产党员之一。

即使如此,吕美特谈起卡赞时还是带着同情。

他坦言,“当我被提审的时候,面对着那种两难的境地(承认或否认自己是共产党员),只希望一辆卡车开过来把我轧死。”

既然吕美特的电影“不够艺术”,他对道德的问题也给不出坚定的答复,我们为什么还会喜欢上他呢?

答案就是共情。这是他身上最闪光的品质,也是他作为一名高产导演的特质。

在他的影响下,演员总能给出最为真实到位的表演,观众也难免被感动的流下热泪。

想当年,《电视台风云》几乎提名了奥斯卡所有的表演类奖项(除了男配);《热天午后》中的主演阿尔·帕西诺,则认为自己献出了演员生涯中最精彩的表演。

就连肖恩·康纳利,也说吕美特是他的最爱,“因为他‘懂’”。

吕美特的导演法门非常简单,却难以复制。换一个人,就未必能有他那样的通感力和共情心了。但他的踏实可靠和拍摄技巧还是有章可循的。

吕美特最初是百老汇舞台上的童星。后来,他逐步转做电视直播,又以《十二怒汉》打入电影圈,并保持了几乎每年一部电影的创作频率。

不管是戏剧、电视还是电影,他都把它们当成本分,认真完成。在他看来,拍电影一点也不比做电视节目高贵。在直播中积累的经验,反倒给了他迅速做出临场判断的能力。

吕美特是脚踏实地的。他的现实从未跨越到超现实的虚境。这样的导演,也许真会有点缺乏浪漫,近乎无聊。

喜欢纽约的他,认为那里最奇幻的建筑,就是“像两个混凝土柱子”的世贸大厦。他还坦言自己“不知道如何拍西部片”,“甚至不知道从何开始”。

吕美特随时都是清醒的。他不去摸索真实和虚构的界限,因为二者的区分对他来说简直昭然若揭。

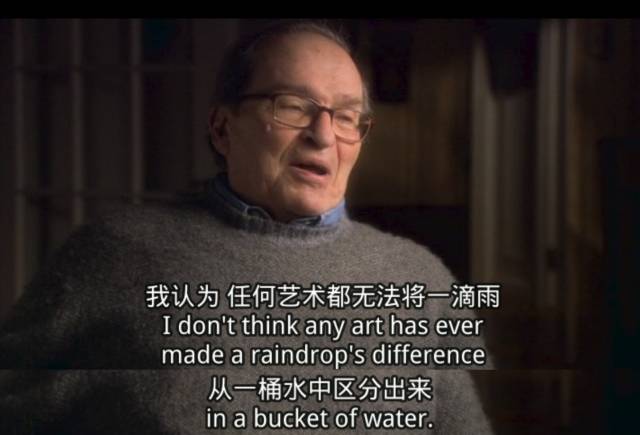

在《电视台风云》里,他借男主角之口,对很多艺术从业者做出了犀利的批判:

有趣的是,吕美特的理性不会让人觉得他冷血。相反地,在像《十二怒汉》这样的电影里,我们感到的更多是温暖。

《十二怒汉》可以说是一部歌颂美国司法制度的主旋律电影。但被制度维护的,又是人群中的非主流(少数族裔)。

更重要的事,如果没有那一个人带着疑惑,挺身而出,制度也会立即倒向简单粗暴的一面。

《热天午后》也是一样。

抢劫银行的桑尼是个双性恋者。被警察包围后,他打电话给自己的老婆和“跨性别”男友,说她是自己一生最爱的女人,并祝福他手术成功。

这突然出现的设定,有些荒诞,但也很温暖。

作为劫匪,桑尼无法被法律原谅,但吕美特让我们看到他也是人,也有真挚的爱,所以在影片最后,我们都巴不得他全身而退。

老实的吕美特,其实还是有些玄机的。他会用偷换概念的招数,拿掉人身上的符号,还给我们人性本身。

如今,我们面临审查制度和电影创作之间不可调和的矛盾,导致它出现的根本原因,就是人们对符号的过度重视。

“正能量”、“主旋律”、“亚文化”和“大众文化”都在画地为牢,自掘代沟。为什么我们不能只看到纯粹的“能量”、“旋律”和“文化”呢?

西德尼·吕美特已经在2011年去世。关于他的回忆,又绕回了那趟火车之旅。

在《吕美特谈吕美特》里,他对着镜头细致地说出了这个故事。完全没有试图掩盖他什么也没做的事实。

在轮奸结束后,他看到一名大兵把女孩轻轻放回了站台上。他的态度很温和,不像是尽兴之后的冷漠抛弃。但很明显,军人与女孩的交集也就仅限于此了。

“当你站在那儿,被八、九个性致正浓的男人包围,如果想要救下那个女孩,又不想被人扔下火车,你就要准备好搏斗到死。但我没有那样的准备。我没有那么做。”

吕美特没有反抗,但此后,他的每一部杰作里,几乎都有一位挺身而出的主角,替他一次次站出去。

也许他在救赎自己,也许他只是想为自己开脱。在“被艺术化了电影情境里”,人们总能稍稍幻想一下更加完美的自己。