正在上映的《二十二》让纪录片重新进入到公众的视野。

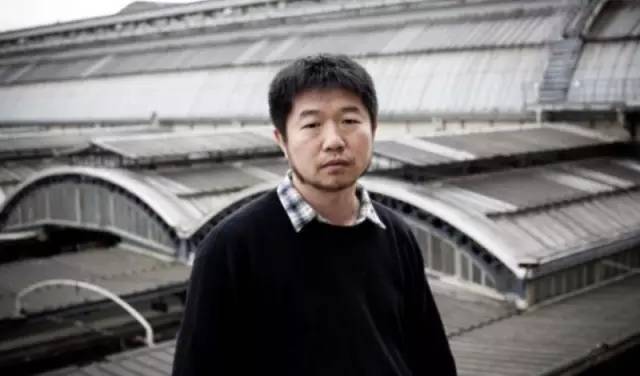

巧合的是,不久前,欧洲四大电影节之一瑞士洛迦诺国际电影节也破天荒把最高奖项金豹奖颁给了一部纪录片,《方绣英》。电影的作者是中国最好的纪录片导演,王兵。

还记得看王兵第一部纪录片的情形,9个多小时的长度令观影同时成为一项体力活。但看完后,我发现自己看了一部最好的纪录片。

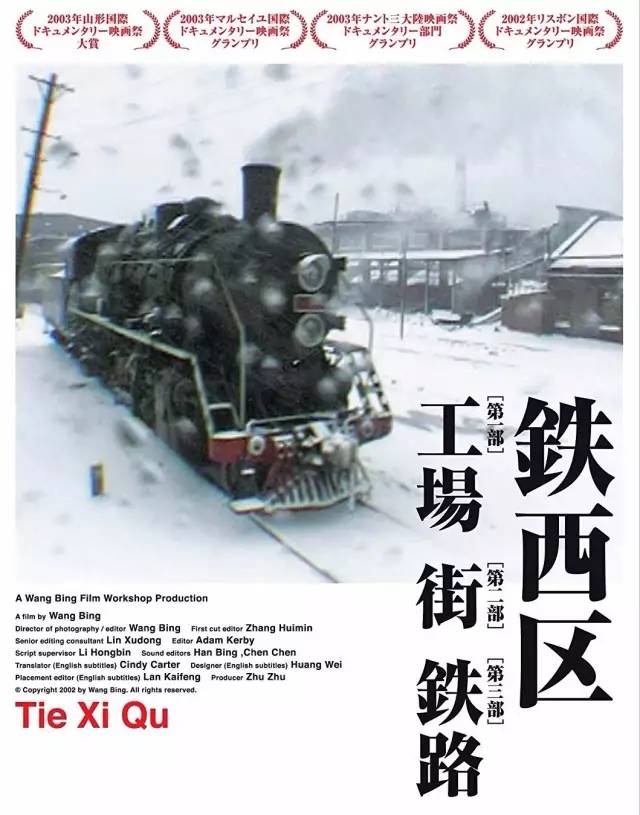

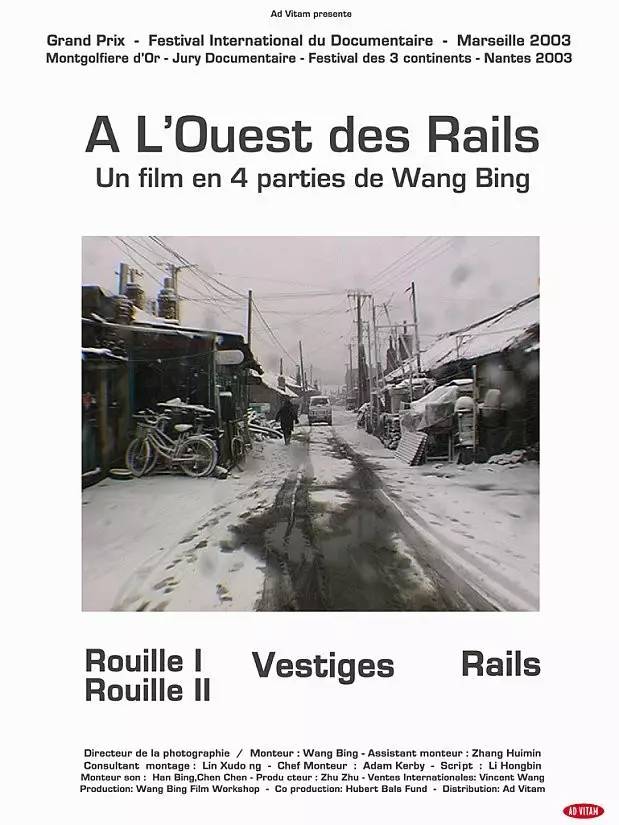

这部电影,名为《铁西区》,曾入选英国电影学会评出的影史最伟大的50部纪录片。

铁西区

导演:王 兵

2003

Tie Xi Qu: West of the Tracks

片长:551分钟

在《铁西区》里,王兵则记录了中国最大的重工业基地沈阳铁西区的最后时光。影片共分三个章节,《工厂》、《艳粉街》和《铁路》。这部纪录片在豆瓣被标记看过不到3000人,实际上应该不止。它应该被更多人看到。

1.

9个小时(551分钟)长度的《铁西区》里,我们看到的是一条缓慢向下的曲线的最末端。

“一整代坠落的全景、一小撮年轻人紧咬的牙关。

时间:1979至1989。

终点处,理想不在。”

这句话本来是法国《世界报》对《站台》的评论,似乎也可以用来评论《铁西区》,只是需要把时间改为「1999-2002」,并且,删去「紧咬的牙关」。

在这部长篇纪录片的开头,坠落就已经行进到最后阶段。

当初的奢谈理想,当初的热血沸腾,不见踪影。

最初失足时的挣扎亦已放弃。牙关经已松脱,愤怒也终于沦为牢骚。

在等待破败的最后时节,一切进程像压在闷热而漫长的午睡上空那些迟钝的乌云,缓慢,而且,不可救药。

2.

破败必然来临,但,暴风雨却停在上空。

3.

《铁西区》这样的作品出现在新世纪的开端,并非偶然。

也许像它自己纪录的那些工厂的倒闭一样,是这个时代必然的产物。

21世纪前17年,也的确证实了这一点:积蓄已久的沉郁。

4.

《铁西区》出现后,渐渐引起越来越广泛的关注,这令人想起比它早三年,当时也很引人瞩目的纪录片《铁路沿线》。

2000年春节,杜海滨用一部手持家庭摄像机,纪录了宝鸡铁路沿线一群靠变卖废品及偷盗卫生的人们的生活。影片获中国首届独立映像展最佳纪录片和日本山形国际纪录片电影节特别奖。

但与后者相比,《铁西区》无疑显出更大的野心,更深的城府,以及更宏伟的叙述。

王兵在《铁西区》中宏大的叙述相对于杜海滨在《铁路沿线》中质朴的纪录,表示出强烈的获得历史性的意图。

5.

我不大认同“如果将《铁西区》称为鸿篇巨制,原因并不在于它的长度”的说法。

尽管也许9个小时仅仅是物理意义的长度,但从某种程度讲,却有效地通过增加作品的体积而促成了它的重量和力量。

超出界限的长度,在令观者感到疲劳的同时,也强迫观者感受到作品的份量。

极端的例子有安迪·沃霍尔的《帝国大厦》,如果不是惊人的长度,几乎很难评价其意义。

同样也很难想像如果《铁西区》只有普通的90分钟长度的话,其宏大的史诗感还会否保留,历史性纪录的企图还会否实现。

6.

在《铁西区》里,王兵刻意地尽可能抹去了纪录者的存在,几乎从不对片中的人物进行采访,有意保持镜头与被纪录者的距离。

这样做的结果是,他得以从容不迫地进入到历史感的叙述中去。

作者同时也有意回避了能够增加趣味但容易损害主旨表达的剧情性。

《铁西区》没有故事片意义上的主人公,只有诺大一个荒凉破败的工业区作为这部纪录片庞大的主角。

7.

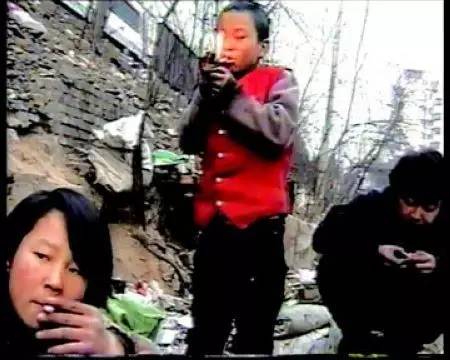

《铁西区》分为三部分,在《工厂》里,工厂最终倒闭了;在《艳粉街》里,工人们的住宅最终被拆毁了;在《铁路》里,火车一遍遍驶过荒凉的厂房。

9个小时,3个地方,没有什么中心事件,有的只是铁西区坠落的全景,以及其中丰富的细节。

那些了无希望的老人、中年人、年轻人、孩子,各有各的生活,各有各求得生趣的办法,但内里,一样都在铁西区的破败中沤上灰黯的色调。

8.

除了《铁路》里的那对父子,通片给我留下最深刻印象的竟然是一只在铁轨间飘忽的破塑料袋。

别笑我小资兮兮地想起了《美国丽人》,这格格不入的联想对于我个人而言宛如针刺。

一个在第一世界中产阶级家庭的年轻人,和一个第三世界被衰败的工业区所挫痛的影像工作者,同样把镜头对准了一只破塑料袋。

我的确不知道其中所包含的百无聊赖的沉痛是否可以相比。

我也的确不理解为何前者的感伤如此广为人知,而后者的沉痛只能孤寂地自斟自饮。

9.

王兵很沉着,551分钟的长度中,只让镜头在1分钟内动了感情。

《铁路》部分里的那对在铁道边在卑微而孤独的相濡以沫中生存的父子,是整部纪录片惟一细致刻划的人物。

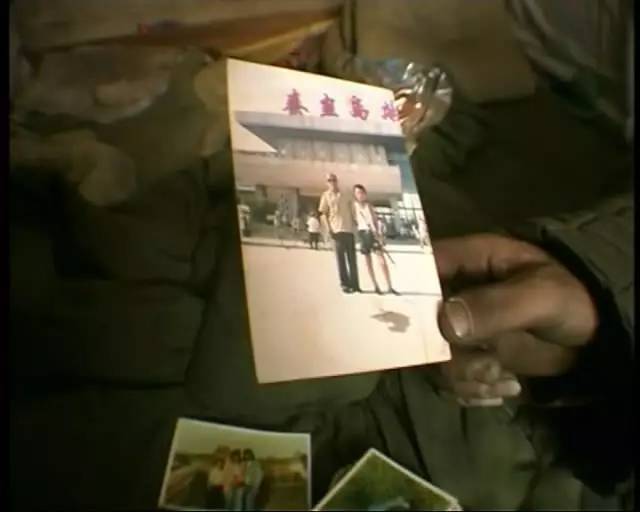

当父亲被抓到拘留所里,17岁的儿子在家里给纪录者展示他收藏在两层塑料袋里的旧照片。

忽然,钟声响了,镜头从照片摆过去看了一眼挂在墙上的钟,再摆回来,儿子已经泪流满面。

钟声一直在敲着,一直敲了11下。

这是9个小时长度惟一的一次动情,而钟声响得如此恰当好处,几乎令人怀疑这是电影而不是纪录片。

真实而冗长的生活就这样在这短暂的钟声中晃动了一下,泪光浮动之间,与彼岸打了个照面。

10.

那些人,都卑微琐屑地活着。

只有这个钟声,突然之间为他们唱起了悲歌,令这场伟大的坠落在终结处显现出悲剧的光芒。

“曾经有一群人,为了创造一个新的世界而付出了一切,他们最终失败了。”

——王兵