一个在医院做护士工作的姑娘,正在被父母的电话轰炸着。

她不想接,于是将手机静音,却没有关机。

刚刚父母来电话时,她正在上班,她的工作比接起一个电话重要得多。如果有过住院经历的人会明白,这是一份不容有失的职业,高度紧张,直面生死。

这个姑娘的名字,叫安然(张子枫饰)。

1 哪里是你的黄金世界?

说回那通电话,电话的内容关于房子,一套学区房,幼时就挂在她名下。现在父母有了一个孩子,是一个男孩儿,他们想要将学区房过户到“弟弟”名下。

是他们梦寐以求的男孩儿,进入另一个人的梦是困难的。

很抱歉,安然没进入他们的梦。

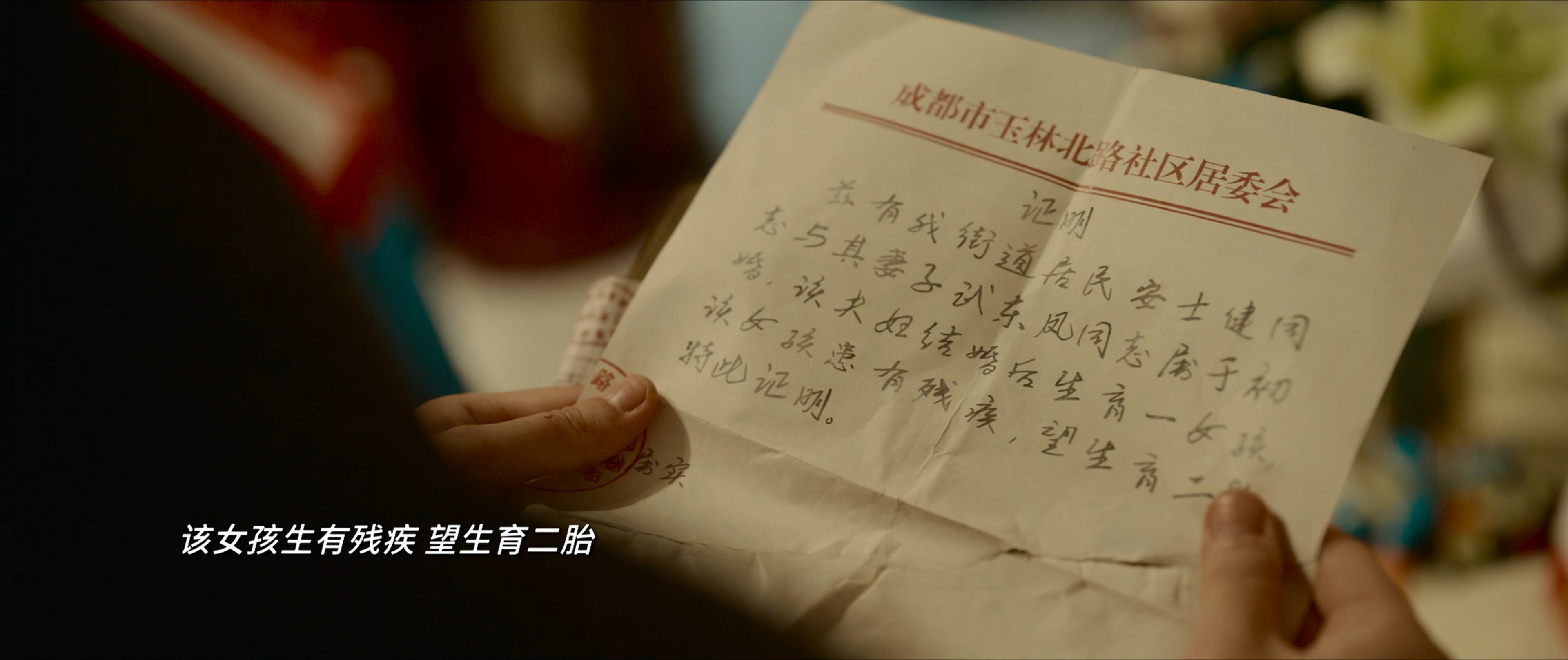

在这个家庭中,她始终是“被牺牲”的,只为了“弟弟”:幼时被逼着装瘸,试图蒙混计生人员;为了让弟弟未来出去见世面,被家人偷偷改了志愿,最后只能留在川内。

安然觉得,父母的要求,她愿意,她可以接受“剥离”。

在过去四年的大学时光里,她打工挣钱。

为了赚够学费和生活费,没有退回小家,就是为了此刻,更有底气地做出决定。

现在,她想过属于自己的生活,就必须从经济上,与家人“切割”。

上辈的老人总认为:我对孩子付出了面目浑浊的“爱”,付出了人生里最美好的一段时光,就能换得孩子们的言听计从,换得颐养天年。

这些说辞,她受够了,因为“总被牺牲”,所以“总是痛苦”。

作为一个旁观者,我支持安然的离开,如果一份工作让你不满意,就把老板炒掉;如果一个家庭让你痛苦,就在适时的时候离开。

可我们这些普通人总在犹豫,恰恰因为思量太多,后路尚存:下一份工作可能更差,下一段感情可能更痛苦。于是我们心安理得,站在原地,徘徊不前。

对于未来的生活,安然的目标很简单,去北京。她做出了选择,

因为反叛是唯一的路,不反叛,就真的要在接下来的几十年里,不断接受“被牺牲”的现实。

除非你想活成姑妈那样。

姑妈在整部电影中,比安然更让人有内在共鸣。因为她是一个老好人,总是在我们的生命中出现过。是的,她们就是那样没有原由地付出,当你回望她们的身影时,才发觉自己错过了些什么。

她更像是一个悲剧英雄,预知了命运将会轮回,而独自承担生命之重。

她的年龄只过半百,却看穿了生命的秘密和法则。

放手让安然离开的姑妈,说出了“姑妈没把你带好,以后的路自己走”的话,宛如认清命运的俄狄浦斯。

不管男人女人,我都认为他们有性感的时刻,而性感全部来自于感性。当姑妈拿起那些俄罗斯套娃,讲出那些一句也听不懂的俄语,怀念自己的旧时光,我发现那时的她拥有着无以言说的魅力。那是时间的魅力吗?我也说不清楚。

总有人在追求自己的黄金世界,因为他们总怀着某种理想主义生活,愿意相信世界上仍有美好存在。

2 看完《我的姐姐》,哥哥们都焦虑了

电影一开场,安然不惜冒着冒犯家人和观众的风险,说出了那句话:我管不了他(弟弟),我要去北京。

一句简单的话,引发了在场“老男人”的愤怒,“局外人”们沸腾了。

老男人们只是不想负担养育孩子的责任,所以要安然来负责,因为“你是姐姐”。

但这句“要去北京”,连带着“考研去北京”,“我要考研,我要去北京”这类台词,在110分钟的电影中不停出现。电影已经比数据更尖锐地提示着我们,你考研吗?北京和考研巧妙串联起来,好像现在不读个研究生,都不配来北京。

我和另一位编辑坐在电影院最后一排,五味杂陈。

我甚至想问问他,我们要不要去考个研?

那场面就像谍战片,两个特务来到电影院,交换情报。他们的袖子微微一递,掏出来的是《XXX考研英语真题解析》。

回想一下,前些年的青春片,戏中时间还在高中,如今却开始谈考研了,不能不说是我的竞争对手们都长大了,学历要求越来越高了。

我只担心有一天,国产电影的主角们学历水平将不得低于博士,这让我这种看电影的低学历观众如何自处?

不止是学历焦虑,《我的姐姐》为了获得更多数观众的认同,串联了目前中国最大多数的焦虑,大多数电影元素都可以被归结为一类情绪。我们可以发现当下中国社会讨论最多的话题和热点话题。我列出了一份清单,有益于帮助大家把握当前的思想状况:

性别不平等(重男轻女)

学历焦虑(二本医学院本科生和知名学校的临床医学研究生)

行业歧视(女医生的傲慢和辛苦的护士)

地域差异(北京和川内)

家庭内部暴力(被哥哥打,被姑父看洗澡)

生殖困境(被某种父权话语禁锢的孕妇,选择生下孩子)

政策困境(为了生二胎,要让长女装成瘸子)

年龄焦虑(安然台词:人生太短了,大家都很忙)

地皮焦虑(安然和舅舅关于父亲墓地的谈论)

这么多焦虑和迷茫,最终构造出了电影并不复杂的情节:只要将这些焦虑片段化为小故事,插入到主线情节中,就完成了故事的讲述。

3 为什么张子枫演苦情角色也这么可爱?

有人剧情鉴赏家简单地认为,《我的姐姐》的结尾,将安然重新推回了家庭,称这是一种“倒退”,但我却觉得,这样的观点还是停在了第一层。

影片结尾所面对的问题依旧严峻,如果说成是苦涩,也一点不为过。

电影尾声,安然来到上流街区的上流住宅,见到了愿意领养弟弟安子恒的上流人士。对方提出要求,希望姐姐以后再也不见弟弟。安然挣扎,没能违背自己的良心,签下那耻辱性的协议。在记忆中强行抹去自己的至爱之人,是最痛苦和悲哀的事情,死亡亦如是。

安然带着弟弟踢球,穿过满是豪车的车库,跑出那栋豪宅,像是要做出离开的姿态,好像是离开上流社会构造出的美好幻景。

可我想问的是:

明明可以不用努力,就能获得中产阶级的生活,但却要面对着自己打拼一生,都无法拥有相等财富的人生现实,安子恒有一天会后悔自己放弃那种安逸且舒适的生活吗?

他会在未来的某一天里,埋怨姐姐,咒骂姐姐当时伸出了手,将他“拐骗”回她身边吗?

当姐弟二人愉快奔跑后,生活的苦涩是否会击碎他们所有的尊严和要强?

未来的日子里,一切都会标好价码,但我不敢想。

路,是他自己选的,如果他有天后悔,不要仇恨姐姐伸出的那双手,要记得,那双手也曾为他赌上了未来。

有些媒体称这部电影为“扶弟魔的苦”,恕我直言,电影远没有到“苦”的程度,真正的苦,只有在成人以后才会显露。

电影可以煽情,生活却依旧残酷。

由于我是子枫妹妹的铁粉,注意力常会从稍显苍白的剧情中跳出来,被她一身又一身的时尚穿搭吸引。稍微留意一下她的造型,大都是网络上盛行的“日式小清新穿搭”。

电影的近景和特写镜头,可以看作是子枫妹妹的一个大写真集。可能拍这部电影时,妆造部门并没有对她过多费心,所以她的穿着在本颜粉眼里,与影片试图营造的某种凄惨,形成了另一种反差:

一个精致的姑娘在演苦情戏给我们看。

为了让整体基调更加“轻松”,而非“压抑”,一个“傻白甜”的富二代男友登场了,没有主观意志,也没有冒险精神,他的BGM应该是《听妈妈的话》。

在片子来到中后部分时,安然到医院办理离职手续,穿着了一件带有“平克弗洛伊德”印花的T恤。据说这支乐队代表了摇滚乐队的反叛精神(如果它真的存在的话)。这个细节已经是为数不多的,声明自己立场的时刻:她必须为了生活,做出反叛。

电影结束时,安然穿的那身小白裙,与《牯岭街》中“小明”的经典造型达成了默契。

我甚至担心,承担了巨大压力,被社会阶层的差异击打到丧失信心的安然,不会在未来的一天里,住进一个根本不爱的人家里。

用子枫妹妹的优势恰恰在这里,她似乎很凶,但也可以表现得更可爱。

在她那里,你好像可以相信生活的苦很难击垮她,她不完全是一杯甜水,更像是长岛冰茶?