01 《我与塞尚》

关于左拉和塞尚的这部电影,或许应该从他们称呼彼此保罗和爱弥尔开始。在他们遥远的青年时代,保罗是富裕的银行家的儿子,爱弥尔的父亲则是一位意大利工程师,所以爱弥尔的童年是随着父亲的工程在普罗旺斯爱克斯度过的。那里明亮耀眼的阳光是他们友情最初的基调,无论后来巴黎的夜雨有多潮湿,普罗旺斯的阳光却永远照耀在他们的青年时代。

在电影里,这段友情,从保罗在爱弥尔被欺负时挺身而出开始,彻底终结于多年以后塞尚在咖啡馆外听到左拉评价自己是个折翼的天才。而事实上,他们的决裂在更早的时候就已经埋下伏笔。左拉内敛深沉,选择用文字表达战斗,养家糊口,他始终告诉自己写作是为了赚钱。塞尚却不必过分担心挨饿的问题,他骄傲自负且十分毒舌,撕掉了一幅又一幅不够满意的画,终生都在固执坚持自己的艺术理念。、

他们选择了相近相通却无法互相理解的两条路。左拉无法完全理解塞尚的固执与审美,尽管他承认自己的好朋友是个天才,却更欣赏技巧成熟的莫奈。而塞尚,他愤怒于左拉在《杰作》这本书里,写了他们的童年与青年时代,甚至都未曾更改他家的住址,却把用他为原型的主人公写成了一个自杀的失败者。

除此之外,他们的爱情观也截然不同,左拉沉稳像休眠的火山,企图在爱情里寻找安宁。塞尚热烈自私,只是短暂地爱过很多女人,最爱的永远是他画上的人。如果左拉没有娶了被塞尚抛弃的女孩,那么他们之间或许还有可以调和的余地。可惜命运总不尽如人意。

影片里,他们之间的最后一次见面,是塞尚听闻左拉回到普罗旺斯,他冷静地跟来人说自己要继续工作,却根本无法继续落下画笔,拄着拐杖一路奔跑,气喘吁吁赶到咖啡馆,想走上前却听到左拉这样评价自己:“他曾经是个天才,折翼的天才。”左拉的身边,坐着他年轻的妻子和年幼的孩子们,而那个他们曾经先后爱上的姑娘已不见踪影。左拉现在的一切对塞尚来说都是陌生的。一生脾气暴烈的塞尚,塌下肩膀,拄着拐棍回到山里,他没有再质问爱弥尔,普罗旺斯终年明亮的光也终于渐渐暗了下来。

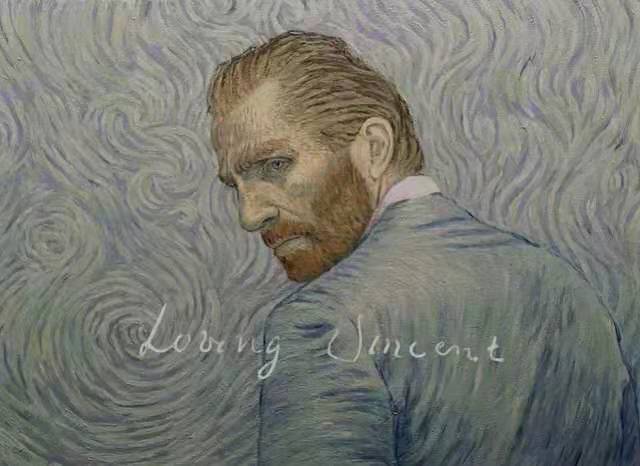

02 《至爱梵高》

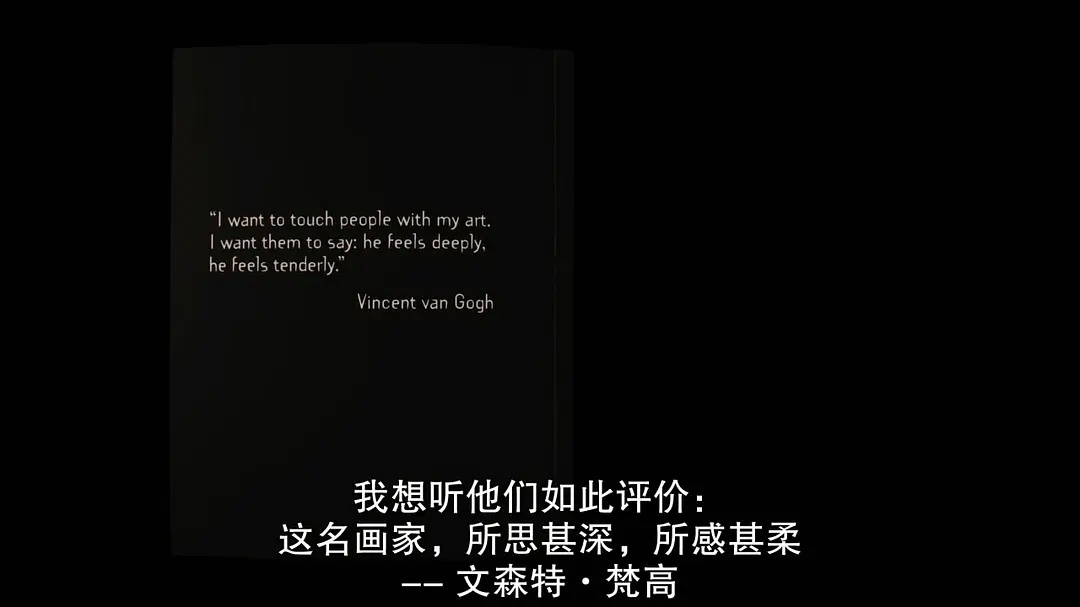

电影上映是在2017年,时隔三年,我已经无法再去描述当时看到六万五千多幅油画一帧帧闪过时的震撼,能零星记起的,是星月夜从银幕中翻涌而出,黄房子,麦田,乌鸦,还有红色葡萄园一一掠过,到最后定格在记忆里的还是一句话:“我要用我的艺术打动人们,我想听他们说,这位艺术家所思至深,所感至柔。”

记得那天影院人不多,我带着一本《梵高书信选》赶过去,里面有一页用回形针标记着,那段话是这样说的:“我们内心的思想,它们表露出来过吗?也许在我们的灵魂中有一团烈火,但没有一个人前来取暖。过路人只看见烟囱中冒出的一缕青烟,便接着走自己的路去了。那么,听我说,应该怎么办呢?难道不应该守护着心中的这团火,保持自己的热情,耐心等待有人前来取暖的时间吗?”

遗憾的是,在梵高生前,他始终没有等到前来取暖的人。好在还有弟弟提奥,支持他,给他寄去勉强维持温饱的生活费。画家这种职业,古往今来都是天赋、财富与运气缺一不可的。可惜梵高和塞尚一样,审美领先于时代,以至于只能等后人来做出客观评价。这种遗憾在文学里同样存在,时间和空间的阻隔对于文学艺术的传达并非障碍,真正的障碍是,我们站在山里,一叶障目,以为这一片叶子就是整座山。

03 《弗里达》

这部讲墨西哥女画家弗里达的电影,从一座蓝房子开始,那是她出生的地方。十八岁以前,弗里达是活泼佻达的少女,呼朋引伴去教堂偷看里维拉画裸女,和初恋男友厮混整夜,第二天衣衫不整地出现在客厅,拍全家福之前她换了男装,摘下带刺的玫瑰花佩在西装口袋里。而这一切,被一场致命的车祸摧毁了。

她的脊椎断裂,盆腔被车上的钢管刺穿,父母为了她的治疗费变卖家财,初恋丢下她远走欧洲。而她唯一能做的,是在自己的石膏上画蝴蝶,画到无处落笔时,父亲带来了画板,她开始了作为画家的痛苦记录。躺在床上,把镜子悬于空中,画自己那张已经不再少女的脸。

努力站起来后,她编了辫子,步伐缓慢,穿上红裙去见里维拉。这个当时在墨西哥极富盛名的画家依旧肥胖,站在脚手架上看向她,如此渺小的身体却承受了巨大的痛苦。是痛苦雕琢了她,她的天分在画布上展现出来。而她拿着画去找里维拉想要一个评价时,只是为了确定自己是否有天分,如果没有,她就要去找其他工作赚钱帮助父母还债。那时站在楼下遥望的弗里达应该没有想到,她此后的一生都和这个风流的胖子纠缠在一起。

里维拉带她出入社交场合,看着她一点点如蒙尘明珠再现光芒,他们相爱了,这一点也不奇怪,坠入爱河的弗里达放弃了自己对伴侣忠诚的渴求,她选择和里维拉结婚,而这意味着他随时会和其他女人发生关系。随着里维拉因政治立场被迫离开墨西哥去到美国,弗里达所需要忍受的社交范围也正在逐渐展开。在洛杉矶,她怀孕了,却又流产,并被告知无法再生育。这是继十八岁车祸之后的又一次致命打击,她把已经成形的胚胎装进玻璃瓶,躺在床上画那个与她无缘的婴儿。

更糟糕的是,由于里维拉在给洛克菲勒公司的壁画上画了列宁(由于他的共产主义立场),他被迫再次回到墨西哥,消沉了很长一段时间。也是在这时,里维拉出轨弗里达的姐姐,她终于彻底崩溃,隔着玻璃窗对他说:“在我生命中有两个大的事故,车祸和你,你是最糟的那个。”弗里达搬出了和里维拉有短桥相连的蓝房子,脱下墨西哥人色彩缤纷的裙子,穿上西装,剪掉长发,重拾画笔。

托洛斯基的到来让她的生活再度丰富起来,她留起长发,为这个流亡的政治家做饭,和他做爱,直到被他的夫人察觉,他们搬离弗里达家。此后,弗里达去巴黎开画展,和不同的男性女性暧昧,活成了另一个里维拉。但她在给他的信里却依旧卑微地祈求他是爱着自己的,尽管他在读她的信时身边仍有别的女人。

弗里达从巴黎回到墨西哥后,里维拉由于被怀疑暗杀托洛斯基而决定去加利福尼亚避难,并且提出离婚。但作为他的妻子,弗里达还是遭受牢狱之灾,身体每况愈下,她的自画像串起了电影的最后部分。断裂的脊柱,剥离体外的血管,那些悍然的痛苦成了她生命最后的基调。

尽管后来她和里维拉再度复婚,她长大的那个蓝房子也在姐姐的照料下重新焕发生机,可痛苦的折磨几乎摧毁了这个坚韧乐观的女人,她在47岁和里维拉结婚25周年时死去,而她的遗言是“我希望永不再来”。

04 《画魂》

这部由巩俐、尔冬升主演的影片于1994年上映,讲的是民国初年女画家潘玉良的故事。她原名张玉良,13岁被舅舅卖入青楼,后被当时的芜湖盐督潘赞化赎出青楼,娶做二房。潘玉良所有的幸运与不幸,此后都是围绕这个男人展开的。潘玉良和弗里达,是同时代的两位女画家,事业轨迹相似,都以自画像闻名,也都曾在巴黎办过画展,情感上,都是一生与一个男人纠葛到死。

然而比起弗里达放浪不羁如玫瑰一样艳曳的一生,潘玉良,更像扬州三月底雾气朦胧中的一树绣球荚蒾。潘赞化娶其回家后,教她读书识字,发现她的绘画天分后又鼓励支持她深入学习,潘玉良先考取上海美专,后远赴里昂国立美术学校、巴黎国立高等美术学校以及罗马国立美院学习。然而即便她艺术成就极高,从她踏入青楼的那一刻,“妓女”两个字便已成了她的原罪。受刘海粟聘请回国任教,时人不接受西方艺术,攻击她却只从妓女这一点出发。潘赞化的原配亦是如此,在外潘玉良是教授,是画家,在家却只能是青楼出身的二房。

不同的文化环境与人生经历,造就了截然不同的两个女画家。弗里达敢爱敢恨,潘玉良却不敢,或者说不能。在潘赞化原配的打压下,潘玉良再度离开远赴巴黎,此生再也没有回归故土。然而她真的是不争不抢委曲求全的人吗?我曾见过她的一幅画,画上是她和潘赞化及原配所生的儿子,那幅画的名字是《我的一家》,原配不在其中。