你还记得吗?一些不常想起却从未忘记的时刻。

小时候穿的是哥哥或姐姐剩下来的衣服。家里明明也能买得起新衣服,却总是教育你要节俭。没有人在意,一个孩子对新衣服的渴望。

父母和哥哥姐姐之间,偶尔会有种把你隔绝在外的默契,毕竟你是后来的。

在学校里,也会有这样的时刻。

其他同学都有的旅行,你没有。假期里一个人孤单地期待快点开学,开学以后又要落寞地听别人交流旅行感受。

男同学在半懂不懂的年纪,自以为是地说些黄段子,掀女孩的裙子,嘲笑她们的卫生巾。

女生之间的小团体,要么融入,要么被排斥,要么伤害别人,要么被别人伤害。

这些细节,都是电影《岁月的童话》中,27岁的女主角妙子关于五年级时的回忆。影片译名虽然提到“童话”,又是导演高畑勋加制片人宫崎骏的配置,可老实讲,这部电影并不温情。如果你的记忆中也有这样如鲠在喉的时刻,那么势必会联想起一些不愉快的事情。

一

影片开始,生活在东京的妙子向主管请假,要去乡下摘红花体验乡村生活。去乡下的路上,妙子开始频繁回忆起五年级那一年的事情,因为当她还是个小女孩时也想同学们一样去乡下度假,可最后也只是被敷衍着带去泡温泉,长大后在电话里和姐姐讲起来,姐姐却说:“过去的事情,你记那么清楚干嘛?我都忘光了。”

因为那不是你耿耿于怀的事情啊,所以你才不记得。即便是家人,关于过去的回忆也并不一致,多年后用开玩笑的语气讲起,听到的人反而会疑心你记忆错乱。

就像妙子兴高采烈拿着作文回家,期待能得到妈妈的夸奖,可妈妈却说:“小孩子作文成绩好有什么用呢?大人喜欢的是不挑食的小孩子。”

这样的琐事,妈妈一定不记得了,妙子却始终记着。

不能忘的,还有隔壁班叫广田的男孩子。妙子知道他,是有一天几个女孩叽叽喳喳跑过来说,广田喜欢冈岛妙子。于是走过隔壁班,眼睛会悄悄寻找他,站在走廊上向下看,也会顺着女同学的手指望过去,那个人,就是喜欢自己的人呀。

有一个人,喜欢你,不是因为血缘的关系,甚至他都没和你讲过话,打完棒球赛急急忙忙追上害羞跑走的女孩,红着脸问:“如果把雨天、阴天和晴天相比较的话,你最喜欢什么天气啊?”

听到自己和自己相同的答案时,小男孩欢快地跑走,小女孩妙子也仿佛蹦到了云彩上。那种有了共同喜好的联结,让偶尔在家里也会感到寂寞的小女孩第一次觉得,在这世上,有人懂得自己。

又要提起廖一梅在《柔软》中写下的台词了:“每个人都很孤独。在我们一生中,遇到爱,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到了解。”

二

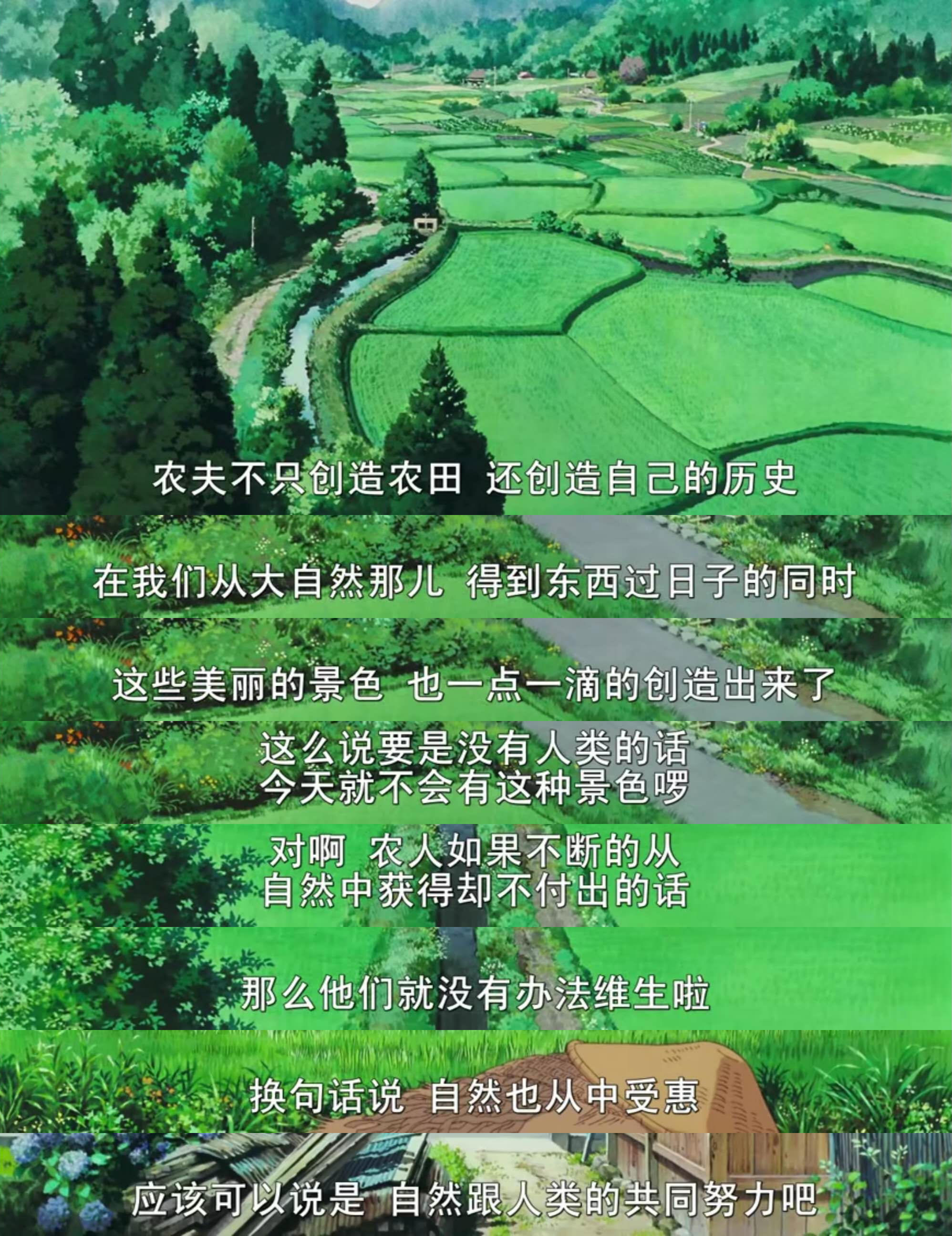

或许也正是因此,妙子才会对敏雄讲出一直耿耿于怀的琐碎小事。敏雄,是妙子姐夫家的亲人,一个年轻小伙子,选择回到乡下发展有机农业。1991年的日本,正处于“泡沫时代”,所有人的命运都与时代紧密相连。回乡务农这个被旁人讥笑的选择,敏雄却坚持了下来。

妙子在这里和其他农民一样辛苦采摘红花,明明是橙色的花,却因为生产出来的颜料是红色而被命名为“红花”。辛苦采摘晾晒的农女,却买不起红花制成的胭脂,只能把衣服用红花染成淡淡的粉色,来慰藉少女心中对美的渴望。

集体物质相对匮乏的年代,赚钱养家的大人们当然很辛苦,但幼年的妙子也过得并不轻松。渴望背上姐姐的亮皮包包,却像是乞丐在拣剩饭,要对姐姐摇尾乞怜才能得到。

可凭什么呢?都是父母的孩子,凭什么要因为年纪小而捡剩下的。这样的别扭与骄傲父母不懂,他们只会说妙子任性,只会在妙子情绪反复时揪起她的衣领,狠狠打上几巴掌。躲在棉被里哭泣的妙子,觉得自己一定是爸妈从外面捡回来的孩子。

父母的偏执并不只存在于这一件事上。始终无法理解分数除法的妙子,被妈妈和姐姐怀疑脑子不好。可她擅长的表演,却又被爸爸以“我不要孩子当戏子”为理由扼杀了。同学取代她,成了日大话剧表演的小演员。

可明明被几次邀请去表演的人是自己呀。妙子跟在妈妈身后,试探着说出参加表演的同学回来了,妈妈的嘱咐却是:不要说出先邀请过你这件事,不然那位同学一定会心情不好的。

所以为什么能考虑到其他小孩的心情,却从来不关心自己女儿的心情呢?因为是血肉至亲,因为赚钱养小孩长大已经很辛苦?那么有没有人提前问过,你的孩子是否愿意做你的小孩。你们把TA带到这个世上,却从来没问过TA是否愿意。不是所有人都想来这人世间受苦的。

妙子关于五年级时的家庭回忆,到这里就基本结束了。因为继续想下去,也注定没有结果。普通人和父母之间,大多都是如此,爱憎羁绊,无法厘清。总不能都去学哪吒,剔骨还父,削肉还母,于是一笔糊涂账也只能默默记下,看似释怀,心上却永远扎着一根针。

三

在此处得不到的,只好从别处去寻找。影片里给妙子找的另一条路是:找到那个能托住自己的人,彼此信任,彼此理解,所有耿耿于怀的往事都可以在他这里找到答案。对妙子来说,这个人就是敏雄。

不用提他的宽厚活泼,也不用说他有坚定的理想,对妙子来说,敏雄最特别的地方是,她心底那些难以启齿的心事都可以坦然讲给他听。虽然由于男女情绪系统配置不同,敏雄未必能完全理解妙子,但他能够宽慰她,体谅她,在他这里那个五年级时任性乖张的妙子也能时不时跑出来捣乱。

也是因为敏雄,妙子关于五年级的最后一桩心事终于可以放下了。那是一个总吊着眼睛走路的男孩,衣袖很脏,还喜欢随地吐口水。别人都不愿意和这个转学生同桌,妙子却默默接受了。可这样的善良到最后换来的是:那个男孩离开前,和全班所有人都握手了,唯独不愿和妙子握手。

放学以后他们最后一次在街上遇见,原本乖巧被父亲牵着的男孩,却又学着大人样子大摇大摆走路,还再次吐了口水。而妙子,在他们离开后的街上,开始学那个男孩怪异的走路姿势。小小的女孩,学男孩怪模怪样的走路,是因为她能感受到他的孤独,甚至因此羞愧自己没能帮到他。

而多年后,所有看似被厌恶的举动,在敏雄那里得到解释:小男孩喜欢默默包容自己的同桌,却因为自卑而虚张声势。

一颗心终于安稳放下,原来她即使什么都没做,也帮到他了。这趟乡下之旅随着妙子心结的解开也接近尾声了,这是很多文学作品惯用的模式,用旅行来回忆过往,揭开伤疤,从而让伤口重新愈合。如果影片到这里结束,那么这就是岁月的故事。

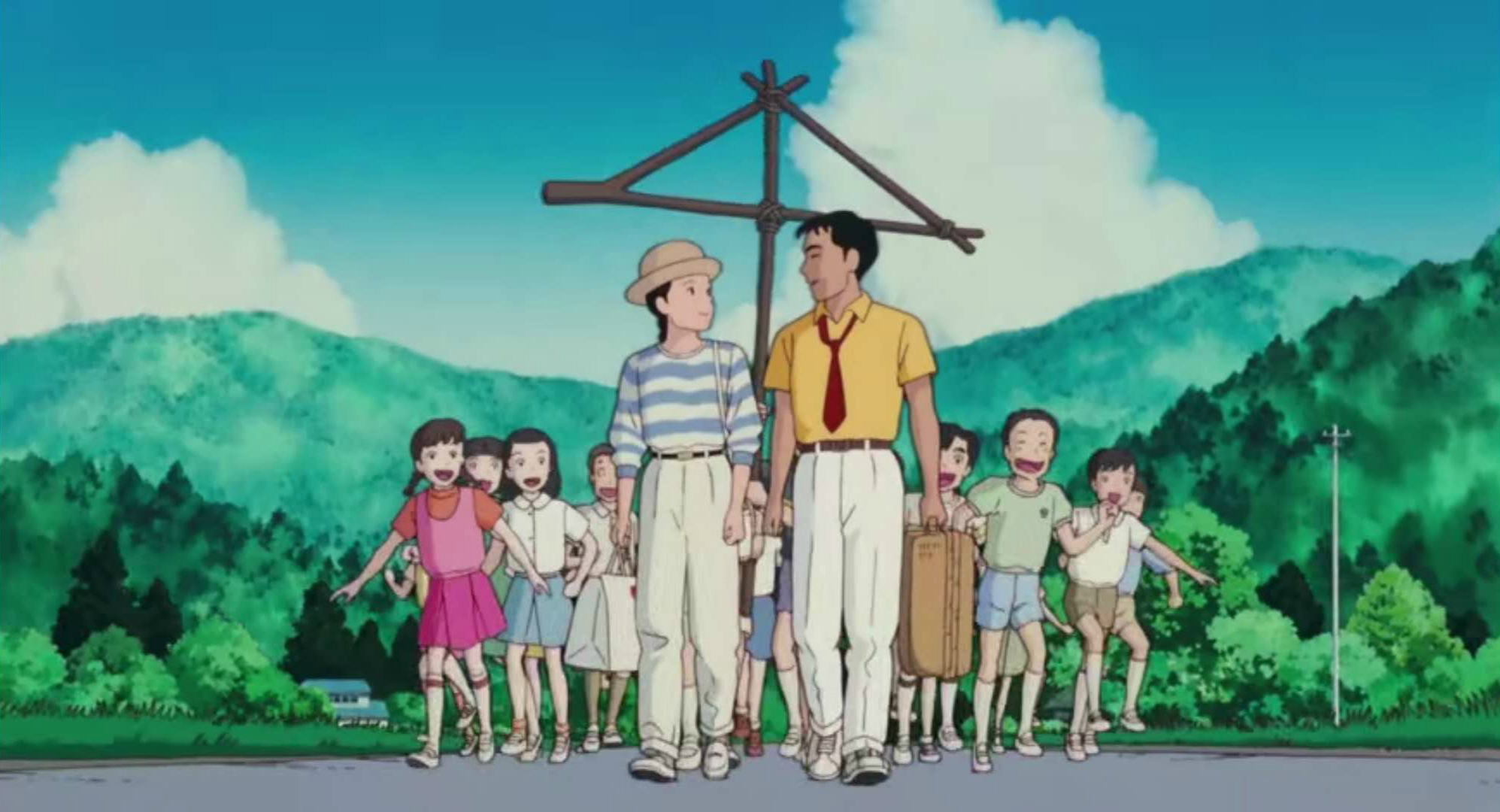

但童话,往往要比故事浪漫许多。于是妙子在回东京的车上一直在犹豫,前夜里敏雄家人的提议让她开始忍不住思索,自己对敏雄的感情。想握住他的手,想和他讲心事,这是喜欢吗?二十七岁的妙子还在犹豫,车厢上却又跑出来了五年级的那群小孩子,他们推着她下车,返程,去勇敢追寻自己的真心。

遗憾的是,现实生活永远要比童话残忍许多,很多人终其一生也等不到一个可以相知相惜的敏雄,只能独自缝缝补补和命运搏斗。等到岁月尽头再回首,一生也不过一句再见就能结束。