关于梦想的故事,我们早已司空见惯。不懈的,灰心的,放弃的,比比皆是,久而久之,长大的人渐渐接受了一种说辞:梦想这种事,就是拿来破灭的。为什么?因为太难了。

当你开始有了一个梦想,生活仿佛一夜之间与你为敌,困难层层叠叠地压下来,与意志力拉开漫长的持久战。有人陆陆续续地放弃了,有人咬紧牙关坚持。最罕见的,是那些无论遇到什么难题,都从不会感到心灰意冷,从不会想到放弃的人。

文光就是这样的人。他拥有与生俱来的绝对音感,可以精确听出手指敲击玻璃杯时所发出的赫兹基音。因为买不起昂贵的钢琴,文光最大的梦想,就是用收集来的大大小小的玻璃杯,奏响悦耳动听的音乐。

可是,如果文光的音乐天赋是他异于常人的一项隐藏技能,那么影片一开场,就通过一段咿呀学语式的自我介绍,就将文光另一个异于常人的地方展露于人前。

他眼神飘忽,用一种奇特的语速跟着弟弟练习:我的名字叫文光,我很友善,平易近人,乐于助人……有时候我看起来会有点奇怪,可是希望你谅解,我有自闭症。

这样的开场,其实很令人迷惑。一部讲述自闭症人群的电影,竟然会取名为《光》。可是看到结尾,你又会恍然觉得——没有什么比《光》更好、更贴切的名字了。

01 “从今天起,你就是哥哥了”

对于弟弟来说,自从儿时母亲病逝,照顾哥哥文光,就成了他一生的责任。这么多年,他像哥哥,更像个长辈,不但要照顾文光的生活起居,还要操心他如何在社会上立足的现实问题。

很多时候,弟弟都流露出一种由于长久压抑而导致的悲观与暴躁。他会因哥哥做错一件小事发火,会在深夜给前女友编辑永远不会发送的短信,会和兄弟一起喝酒打牌时自嘲表示,这辈子注定无法拥有属于自己的幸福。

他恨哥哥是自闭症,恨他害自己不敢结婚,不敢生孩子,唯恐将这种基因传给下一代。然而更多时候,他表现得像一名恨铁不成钢的家长。

哥哥洗碗时被洗洁精溅到眼睛,第二天就多了一副护目镜;做错事被老板娘指着鼻子骂白痴,弟弟二话不说挡在哥哥身前骂回去;由于自闭症者的身体容易缺少平衡,哥哥的成人自行车两侧还贴心加了辅助轮……

这些导演没有刻意突显的点点滴滴,就是弟弟对哥哥最细微的情感表达。他坚持让哥哥出去打工赚钱,把自我介绍密密麻麻写在他的掌心,只是希望如果有朝一日他不在了,哥哥也能拥有独自生活的能力。

弟弟最大的懊悔,是没能认真走进哥哥的内心,去了解他苦心收集那些玻璃杯,究竟是为了什么。他以为哥哥偷窃成瘾,一怒之下,将装满玻璃杯子的纸箱抛出窗外。那晚过后,哥哥离家出走了。

02 总有人会发现你的光芒

有些人有些事,总要失去了才懂珍惜。对于弟弟而言,哥哥的出走,直接触动了他内心深处的反省。也许曾经,弟弟也曾盼望可以没有这样一个拖油瓶似的哥哥,然而多方寻找无果之后,在儿时老宅的台阶上,他还是自责到流泪不止。

慨叹的是,作为文光最亲的人,弟弟对哥哥的了解程度,还闭不上那位名叫素恩的朋友。第一次遇见文光,她就从他对音乐的感知上,发现了他的与众不同。

作为一名幼儿教师,素恩对文光有着对小孩子一样的耐心与亲和,笑眯眯地听他讲述那些关于音乐的理解,即便自己也和其他人一样感到莫名其妙,依然饶有兴致地听他倾诉。而这种耐性,弟弟从来没有给过文光。

作为朋友,她愿意倾听文光有关音乐与赫兹的种种言论,哪怕那些内容自己不太了解,还是尽可能地给他提供帮助,做那个永远鼓励他、支持他的人。

她安慰般地告诉焦灼的弟弟,就像老师安抚学生家长:“虽然他跟别人比较不一样,可是在他的世界里面,一定有一小部分是可以被接受的。”

这一小部分,是独属于哥哥的赫兹,也是他黯淡人生中的一点微光。

03 多少正常人,活成了虚伪的模样

不得不说,哥哥文光的执着与真实,着实令人惊叹。

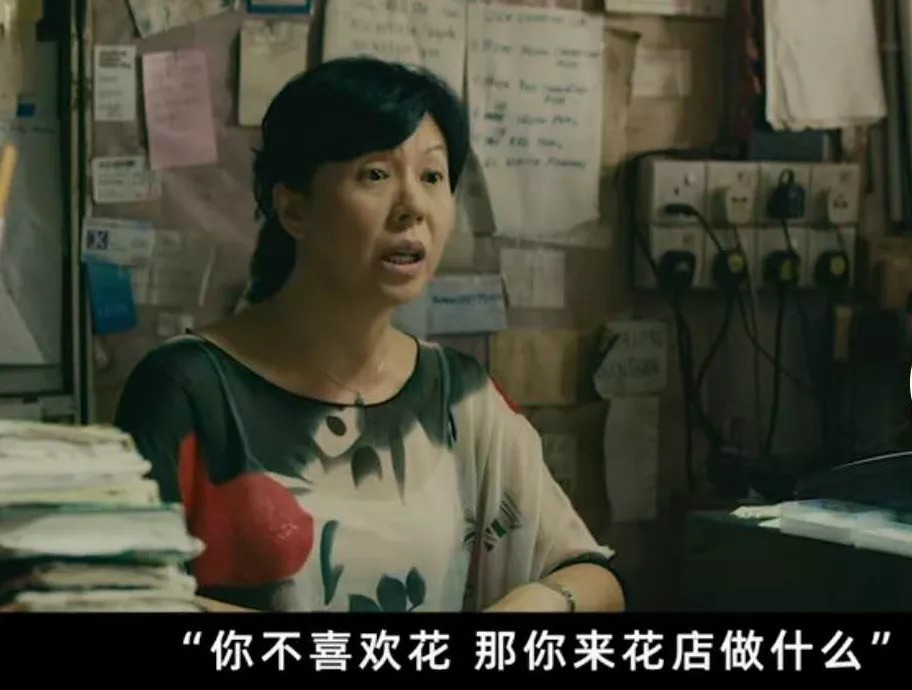

他会在面试时对花店老板老实回答说:我不喜欢鲜花啊。

是啊,来做什么呢?其实文光自己也不知道。他只是听从弟弟吩咐去完成面试这个任务,既不喜欢这份工作,也不是很担心失败。

他会在咖啡店老板对他说“我们之后会告诉你面试结果”时,不满问道:为什么不能现在就告诉我?为什么?

文光的这些反应与行为,处处透着与常人的不同。这些成年人世界司空见惯的虚与委蛇,他听不懂,更无法理解。然而,他只是不愿意像我们一样,默默把情绪藏进心里啊。不喜欢就大声说出来,喜欢就努力去争取,又何尝不是一种我们想做不敢做的洒脱?

他会为了凑齐能发出钢琴88个音准的玻璃杯,不惜从商场偷,从乞丐面前顺,在垃圾堆里翻找,无论好的坏的,贵重的还是垃圾货,只要能发出他想要的声音,通通都是他的宝贝。

而一切的源头,都来自他从小渴望给妈妈演奏,却再也没机会演奏的那首曲子——他比任何人都活得真实,也比任何人都懂得如何去爱。

相比之下,我们都是俗人。会为了维持生计,勉强做着不喜欢的工作;为了不得罪人,说着各种违心话;彼此都隔着一层面具,掌握一套日益丰富的社交礼仪潜台词,在社会的池子里圆滑游走。

可是哥哥不同。他对这个世界始终持有最纯真的理解,喜欢的事不管多难都要去做,面试时不想录用就说不录用,为什么不能直接说出真实想法,非要昧着良心说谎话呢?

对哥哥来说,这个世界太复杂,也太伪善了。这种认知,恰恰是我们仍是孩子时,都曾有过的感受啊!

最终,哥哥用重新收集来的玻璃杯和脚踏车,制作了一架“钢琴”,在那间简陋的卧室里,奏响了最美妙的音乐。

买不起钢琴,就用玻璃器皿替代;辛苦收集的杯子被弟弟丢掉了,就再一只一只重新收集;鱼缸换水器、自行车链条、汩汩流水……万物声音皆动听,才是文光对世界的认知。

他说,“每个人都有属于自己的频率。”而他自己,注定属于音乐。

他是影片中唯一没有因为生活放弃梦想的人,甚至因此找到了一份最适合自己的工作——钢琴调音师。

04 避重就轻,何尝不是一种温柔

许多人说,结尾成人童话似的大团圆,是影片最大的败笔。自闭症的世界是灰暗的,不被理解的,天赋异禀者已是少数,更别说像个正常人一样,拥有一份体面的工作,对未来生活满是憧憬。

你可以把它当做导演的美好期许。作为影片原型,导演的哥哥,就是这样一位自闭症患者,拥有独特的天赋,却无法像个正常人那样生活。相比怜悯,自闭症患者更需要的,是拿他们像正常人对待。

就像导演曾在采访中说:“短片也好,长片也好,能够让大家更了解自闭症患者。”

自闭症患者需要一束光,去照亮他们漆黑的前路。这束光也许来自外界的善意,也许来自他们自身,就像影片里的文光所说——每个人都会发出不一样的频率。或大或小,或刺耳或动听都不重要,重要的是,它能够使你成为你自己,成为独一无二的存在。

愿我们都能找到属于自己的微光。