作家邓云乡曾这样描写她的旧宅“一位和善的老人,坐在书岸边,映着洁无纤尘的明亮玻璃窗和窗外的日影,静静的院落……这本身就是一幅弥漫着词的意境的画。”

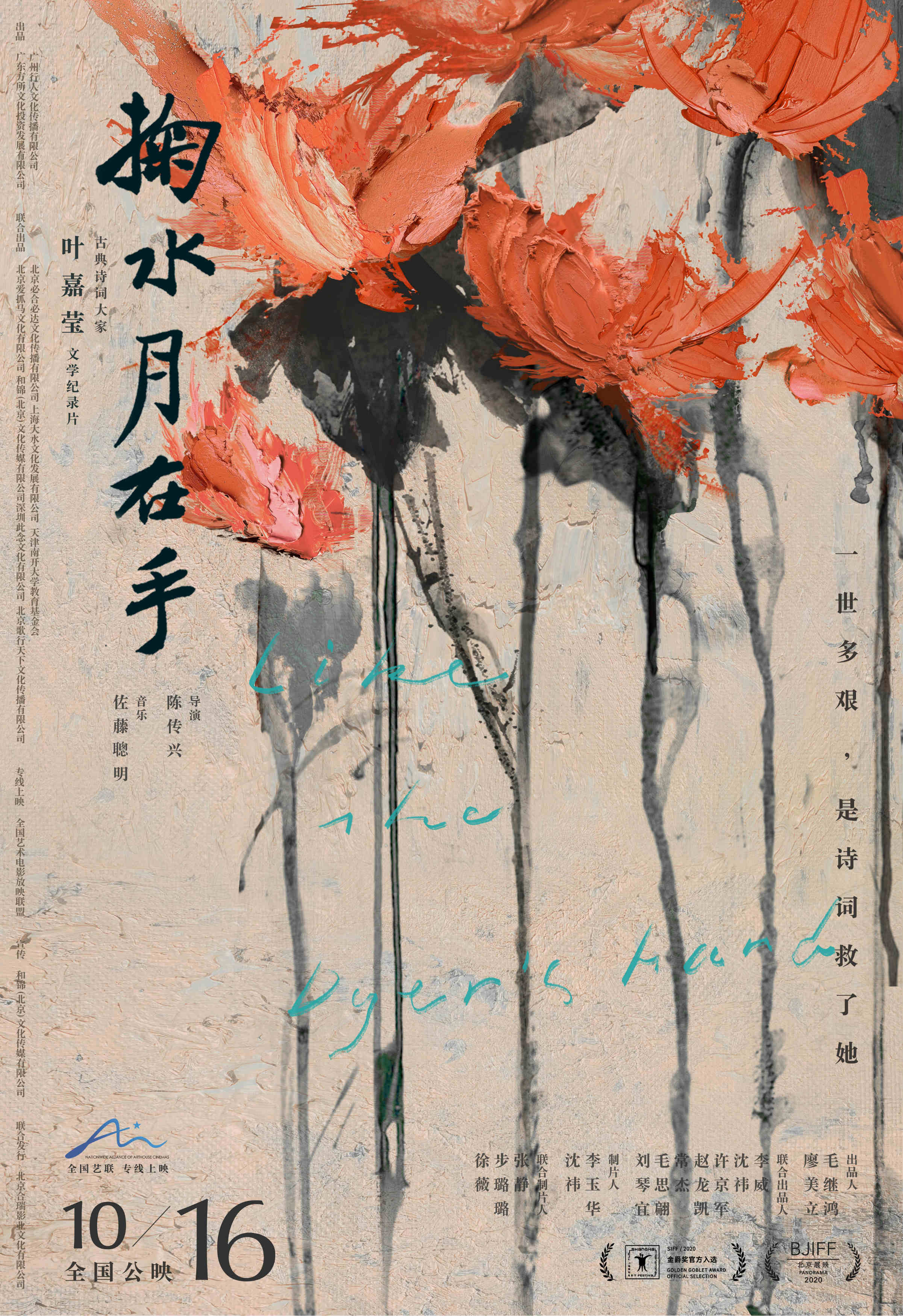

由陈传兴执导的诗词三部曲的最终章《掬水月在手》上映,诗词大家叶嘉莹先生的传奇一生在光影中重现。

导演选用了叶先生成长的四合院进行拍摄。透过银幕,这位形容优雅端庄,白发苍苍的老人,带着沉淀近一个世纪的诗香,缓缓走来。

叶嘉莹的生命就像一幅俊秀隽永的诗篇,发于诗词,成于诗词。以弱柳之姿,言行却让人联想到“谦谦君子”,在苦难中育希望,饱经沧桑仍怀有大爱,她被誉为“中国最后一位女先生”。

01 一世多艰,寸心如水

叶先生的朋友们形容她是“意暖神寒”,真是再恰当不过。先生姓叶,为满清贵族叶赫那拉氏一族,有个朋友打趣她“你站在那里,什么都不要做,都能让人感觉到你是贵族,你的样子,就是末代贵族的模样”。纪录片里有许多珍贵的照片资料,年轻时的叶嘉莹,身材纤瘦笔直,相貌清雅美丽。

这样出生在书香世家的女子,命运却坎坷多舛。生于乱世,幼时与父亲失散,早年丧母,青年流落国外,遭遇暴虐无常的丈夫,中年难得安定,又痛失爱女。王国维曾说“天以百凶成就一词人。”先生将心中血泪付诸笔端,成于诗词,而又能从诗词中找到慰藉,以此力面对现实。

先生说,在最困难的时候,“我必须把自己一部分精神感情完全杀死,这是使我仍能承受一切折磨而可以勉强活下去的唯一方法。”最终拯救她的,是王安石的一句诗“众生造众业,各有一机抽。”使她如同“当头棒喝”,重新面对生活。

深陷痛苦,内心困苦,是人类的共有情感,中国诗歌几千年流传下来的精粹,或许就是那苦痛之后的乐观豁达与坚强,是一份读懂方后领悟的生命力。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”就饱含衰颓与希望的对立——不只有一时的痛苦,还要打起精神,迎接无穷的希望。

叶先生面对折磨,除了以诗词来排遣痛苦,还有着珍贵的“弱德之美”。弱并非指柔弱,不是示弱,而是如风中芦苇,经受了再大的风雨还能存在,是雨后彩虹般的美。先生自己总结弱德“你承受,你坚持,你还要有自己的一种操守,你要完成你自己,这种品格才是弱德。”

94岁(拍摄时)的叶嘉莹先生,仍以精致优雅的形象出现在镜头前,历经沧桑,但她“女子无自怜,才会更磊落”。90多岁的高龄,仍端正地站立在讲台上,讲授中华传统诗歌,甚至将自己的毕生积蓄捐给南开大学,支持中华传统文化研究。振振君子,纤纤女子,在这个近百岁的老人身上完美融合,她站在那里,就是一篇古典隽永的歌诗。

02 诗有平仄,要吟唱才好听

《诗经》在最初作为乐曲,与《乐经》相配合而演唱。历经秦火,《乐经》失传,唯有口口相传的诗歌与两字一停的节奏,久久地流传下来。

音,诗,文与古人的生命紧紧联系在一起。吟唱,在千年的土地上生生不息,至今日却渐渐湮没。诗歌的吟唱,每个字都脱离了平常的读音,初次聆听,会觉得有些奇怪甚至单调,但古朴的尾调与抑扬顿挫的声音,才将诗人隐藏在诗歌中的感情与生命,慢慢呈现出来。

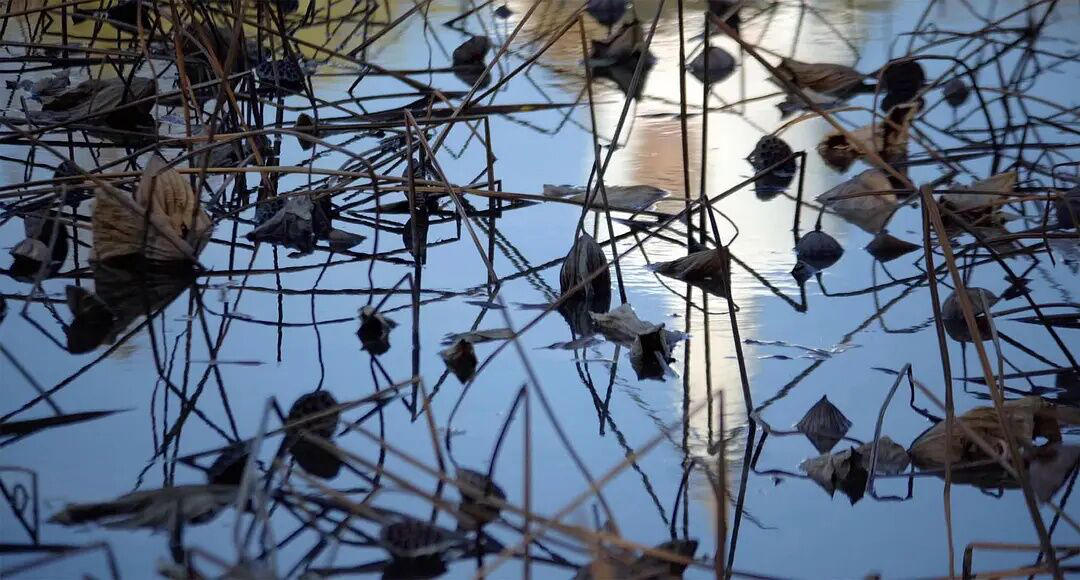

叶先生吟唱《蒹葭》,“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”两字一停顿——试想象一片芦苇荡摇曳,露水未散,男子隔水遥唱对心仪姑娘的思念。还有《越人歌》美丽的女子坐在船上,看着碧波的湖水,轻轻以诗吟唱出对他之心意“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。”古人的浪漫,透过诗的吟唱声,飘荡千年。

今日我们看到的是诗词,若以乐曲吟唱出来,又该有多么神思荡漾呢?

吟诵不仅有欢乐的情感,还有悲伤的调子。叶先生小时候,罹逢战乱,七七事变,山河破碎,峰烟四起。先生自己形容那段岁月“一年到头吃不到白米面,出门拐角就能看到冻死饿死的人。”正是这段时期,她与父亲失散,而母亲又去世,乱世里,交通不便,几年后才收到父亲寄来的信,竟然署的还是她母亲的名字,并祝她们都身体安康……

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。”正因为亲身经历,知道山河飘摇的绝望,家书难达的心碎,吟唱的悲凉声调里,也有了杜甫的诗魂,或者说,杜甫的诗魂在先生千年后的吟唱声里重生。

古诗的韵味,还在于留白。纪录片大量运用空镜,从拍摄开始到结束,历经了三年的时间,到几十个地方取景,寺庙,壁画,浮雕,山川四季。

印象最深刻的是先生客居海外,想要回国教书,回家的路上经过落日的树林,而作的“向晚幽林独自寻,枝头落日隐余金。渐看飞鸟归巢尽,谁与安排去住心?”,若不明白这首诗,很难看懂长镜头中落日下的树林,而看懂了树林,也就能体会到思乡盼归国的心情。

景与人,在这个记录片中或多或少有些象征的意味,诗意,不便言明,而叶嘉莹先生本人,也无需用夸张的言辞和浓墨重彩的故事去刻画,只需从好友真挚的评价和她淡然又坚强的气质,就能体会到意蕴的美好。去听一听叶先生吟唱的声音,去寻找沉睡在诗中的生命。

03 为什么需要诗歌?

古诗作为我们这一代人小时候“痛苦”的回忆,几乎与“默写并全文背诵”、“深奥”联系在一起,在越来越快节奏的时代,诗歌,除语文课本外,似乎难有立足之地。两小时的纪录片,既是对叶先生的回顾,也是对“诗”与“存在”的追寻。

朱光潜说:“读小说只见到故事而没有见到它的诗,就像看到花架而忘记架上的花。”故事中未必有诗,但诗中一定有故事。

最喜欢听先生讲解和吟诵《秦楼月》。“萧声咽,秦娥梦断秦楼月。”为什么是秦娥和秦楼呢?这是有出处的,古府乐诗“日出东南隅,照我秦氏楼”,太阳从东南角升起来,照在一个姓秦的人家的楼上,“秦氏有好女,自名为罗敷。”因此秦楼上的女子秦娥就代表美丽的女子。

中国古典文献有很多有意思的地方。叶先生说“一看到古典,一看到‘赋比兴’,就觉得真是既艰难又遥远,其实,一点也不遥远。所谓古典者,就是古代的故事,古代的典故,所以我给小朋友上课,给他们讲古典的诗,一个一个古代的故事,小朋友听的非常有趣。”

无论时间流逝,表达都是人们共同的情感需求好。科技发达的今天,表达情感的方式更加浅显也更加多种多样,我们,还会潜心欣赏一首诗歌吗?

“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”这是《诗经》中的一句诗,之子于归指女子出嫁。时隔千年,依然能想象到如火如荼的嫁衣与盛开的桃花相得益彰的,前来祝酒的宾客带着美好祝愿,表达了对新娘的称赞——宜其室家。嫁娶的礼俗不同,可心情却未变换。从古至今,社会不断变化,可人类的感情,是一脉相承的。

“读诗的用处,也就在于随着诗人所指点的方向,见出我们所不能见,也就是说,觉得我们所素认为平凡的实在新鲜有趣。”

我们本不觉得乡村生活中有诗,读过陶渊明的诗后,便觉得它有诗。

诗歌美好的形式蕴含着生活的喜怒哀乐。诗人把自己的感情写出来,千百年后的人们再读其诗作,依然能感受到同样的感动。在一个瞬间,看到某个场景,背过的诗歌会自然浮出心头,或许,经历困境时,在一首诗中找到了坚持的勇气。

这些,都是我们仍然需要诗歌的原因。

叶先生说:“欣赏阅读诗词,是人生非常快乐的事情,而且是每个人都应该有的心灵上的享受。”

现代生活,需要要静静地去体会篇章中动人的故事和深远的意境,让诗词的浓厚慢慢沉淀。

诗歌“在心为志,发言为诗”,作为表达情感的一种美的形式,需要静静体会,放下快时代的忙碌,轻轻翻开吟诵一首诗,给自己的心灵放个假。