2008年8月15日,北京奥运会女排比赛,中国VS美国。戴着金丝框眼镜的郎平(巩俐 饰)坐在美国队教练席上,大气沉稳,目光如电;中国队教练(黄渤 饰)站在场边,全神贯注,面带笑容。中国队教练望向郎平,目光充满深意,不断经过的人影遮蔽了他的视线,中国女排三十余年的沉浮图景被缓缓打开……

影片中,当扎着短发,忍着伤痛的女排姑娘,站上领奖台,镜头拍出她们灿烂青春的笑容,坐在我身后的一位阿姨轻声感慨:“她们也只是十几岁的孩子啊!”

陈可辛的《夺冠》可贵之处,在于诠释女排精神的过程中,着重展现了女排姑娘的奋斗。影片选取了女排发展史的四次比赛展开拍摄,1980年大年三十的训练赛、1981年大阪世界杯决赛、2008年北京奥运会小组赛,2016年里约奥运会四分之一淘汰赛。

四次比赛,以赢为目标,却非次次胜利,为什么取名“夺冠”?我想,夺冠是结果,从结果追溯奋斗的艰辛,更能体现过程的弥足珍贵。

1、比赛与生活,是对立的吗?

影片的开头,彭立畅扮演年轻的陈忠和陪练带着茫然的神色走进了女排训练场地,蓝色的瓦房,简陋的场地,十几个女孩正在高强度进行训练。男教练站在高处,手中的球,似一颗颗飞旋的星锤,砸向满是伤痕的她们。膝盖、手肘已经磕破,缠绕的白纱布被血迹和灰尘沾染不辨颜色。

吴刚饰演的老教练指着场中跪砸地上接球的曹会英向他介绍:“她是我们的排球队长,典型的要球不要命,膝盖软骨都磨没了。”两人的眼神中闪过不忍,但当时的情况是,体坛迫切需要一个冠军的奖杯,来鼓舞人心。

80年代,背负在这些年轻女孩身上的,不仅有个人的梦想,还有民族的荣誉,而对民族的热爱和责任,在她们心中远超自己本身。

1981年,征战大阪世界杯决赛,在第一局弱后的情况下,袁伟民对女排姑娘说:“记住,和你们比赛的是日本队,全中国的人都看着你们呢!”而在中队领先的情况下,是另一边日本教练气急败坏地喊:“一定不能输给中国队!”

激烈的赛场,是带伤上阵的陈招娣,是两边的分球不让,是黑白电视前中国观众的殷切等待。所以,当中国女排胜利的那一刻,时间仿佛静止了。下一秒,是中国家家户户自发组织的欢乐游街。

女排的五连冠,带给全中国以巨大的信心与信仰,但是以拼命的方式夺来的胜利,带给女排姑娘自身的伤害又有多大呢?不少人应该有印象,81年大阪决赛,女排球运动员陈招娣,每次上场都是由队友背上背下,她患有严重的腰病,医生曾警告她立刻停止排球运动,不然会有瘫痪的风险。长期的魔鬼式训练,给她和其他女排成员留下了痛苦地腰伤以及习惯性骨折病痛。

前人在苦难中挣扎,迎来辉煌,但我们歌颂的,不应是苦难本身,而是面对苦难的精神。有外国人问“为什么你们这么在意一场排球比赛的胜利?”郎平回答:“因为我们还不够强大。”当内心不够强大的时候,人们总想通过一些东西来证明自己。

老女排的五连冠,是体育历史上的奇迹,值得深深铭记,但并不意味着,我们要停留在过去的痛苦中才能成长。此后的女排,较前一辈的“魔鬼式”训练有过之而无不及,但发展却一再陷入低潮。是新女排的吃苦精神不够?还是只有在贫瘠的环境中才能崛起?答案当然是否定的。当背着沉重的包袱,不顾健康拼命不奏效时,我们应该停下思考,训练与快乐,比赛与生活,真的是对立的吗?

朱婷被郎平称为“三十年一见”的排球天才,但出身不富裕的家庭,家中只能借债供她打排球。她不训练时总是沉默地待在一旁,当郎平问她为什么打排球,她说:“为我父母”,再问,还是“为我父母。”郎平说:“为了别人,你永远也打不好球。记住,你打排球,是为了你自己。

2019年郎平趁休息日带女排七大主力去海边游玩,一时竟引发许多不满,许多人的印象,仍停留在为拿冠军应不吃不喝的拼命状态里。当排球不是生活中的唯一,我们看见,女排脸上的笑容多了,她们只是以新的方式,在通向夺冠的道路。

2、只有“我们”,没有“我”

电影以郎平作为主线,串起了由老女排向新女排的过度是十分合适的,中国排球历史上的十枚金牌,郎平作为队员参与了3枚,作为教练参与了四枚,是无愧的“铁榔头”。

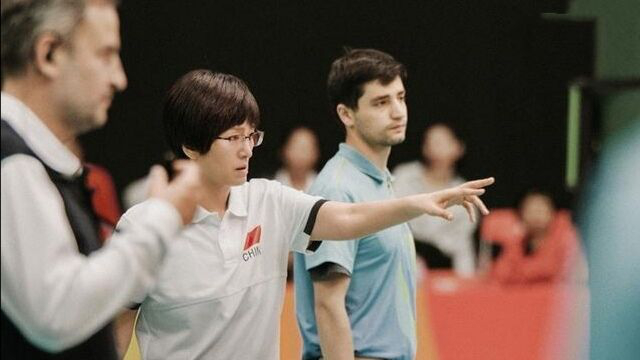

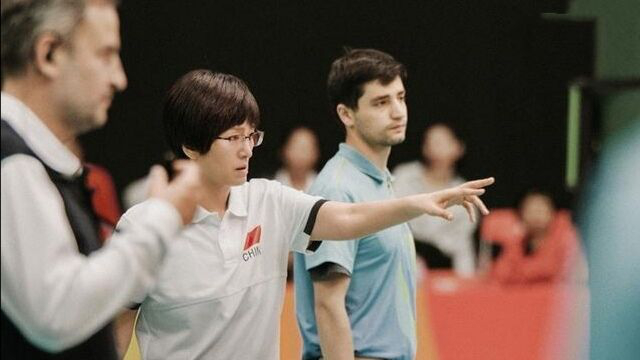

影片中,黄渤饰演的陈忠和在留学后回国当任中国女排的主教练,将在2008年北京奥运会上对战当时主教练是郎平的美国队。在选角上,巩俐饰演郎平,将她的模样、动作刻画的形似神似,无论是运动员的气质与果敢地眼神都入木三分。

年轻时共同奋斗的两个人,将以不同的立场赛场相见。这里,黄渤与巩俐将这些无奈的细节处理的十分细致。

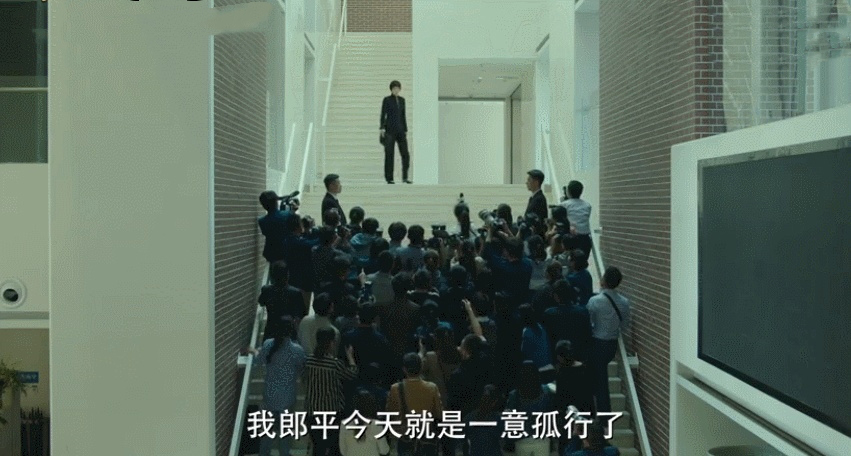

郎平说:“我的内心当然希望中国女排赢,但我作为职业的体育教练,有义务带领美国队取得胜利。”08年奥运会,美国队3:2战胜中国队,郎平站在了舆论的风口浪尖上,只是这一次,对她的不再是褒扬。那一晚,她没有参加美国队的庆祝,站在场外给女儿打电话的她,哭了。

回到美国后,一次午餐时,她听到年轻的中国人在讨论“为什么会那么在意一场比赛的输赢呢?体育不就是用来玩的吗?”她久久沉默。以当时美国队的实力,其实难以打败东道主的中国队,输的原因,有战略,或许还有一股精神。

过去,我们的内心不够强大,需要体育比赛的冠军来证明自己,但是现在,祖国慢慢强大起来,大家好像不需要女排夺冠也能找到自信了。那么,女排精神,是否还有存在的意义,那些夜以继日训练的队员,又要将自己放在哪里?

陈忠和对郎平说:“我不知道别人还需不需要女排精神,但是我需要”。我觉得,我们都还需要女排精神。过去,我们需要的是艰苦拼搏的精神,而如今,我们需要的是继承传统,直面挑战的乐观积极的精神。

陈忠和在袁伟明与郎平之间,更像是一个过渡的阶段,从拼命到科学的一个过渡期。年轻时,他也对女排不堪重负的训练感到心疼,常劝郎平休息,喂球不舍得扔太重,担任主教练后,面对形成已久的魔鬼式训练方式无法改变,但他会在比赛前一天给队员们唱《爱拼才会赢》鼓劲,会用比较幽默的方式安慰比赛失败的队员。

让郎平回来的原因还有战友的离世,病床上的陈招娣,身体已十分虚弱,她拉着郎平的手,说:“我先下场休息,来世咱们还做队友。回来吧,我相信你能给中国女排带来新的东西。”

电影的优秀之处,还在于它将女排的发展与时代变迁相联系。1981年,两人在大阪世界杯登机前在机场第一次喝到咖啡,那时,他们一个是普通队员,一个是排球陪练。2016年,两人再次在里约奥运会登机前喝咖啡,他们一个是旅居国外多年的主教练,一个是甘心让位的前教练。

时过境迁,排球仍将他们联系在一起,对战巴西队时,陈忠和紧张地穿上多年前老女排给他织的毛衣。而当赛场上中华民族共和国的国歌响起,郎平拨通他的电话,电话那端的他,会想写些么?

3、不是一定会赢,但一定要努力去赢

80年代,当技术员对老教练袁伟民说国外的计算机已经可以分析各国女排的运动信息包括他执教的方法时,中国只有一台要用卡车装的电脑。科技的巨大差距要怎么弥补?袁伟民狠下心走到场上,命令“将网升高15厘米!”,然后他转身问科技员:“这样,她们还能分析出我们的数据吗?”眼神中诠释出不甘和坚定。

在身体素质,训练条件,科学信息都弱后于国外的情况下,中国女排要拿冠军,唯有——拼命。艰辛岁月里,教练和女排自己只会要求拿到冠军,为此可以付出任何代价。

当郎平回过担任主教练时,中国沿用的还是上世纪训练模式,很多人的思维仍停留在“五连冠”的辉煌上。而她对此只是微微一笑,“五连冠,27年前的事情了。”随即带来旅居欧美的世界范围内的经验,如大团体模式,组件一支复合型的教练团队,配置体能师,康复师以及科研团队。

里约奥运会的前一天,郎平对分到“死亡之组”的女排姑娘说:“过去的包袱由我们这代人来背,你们只管放开了打,豁出去打!” 电影的后半段,女排姑娘的本人出演,令人十分惊喜,征战里约奥运会。虽是电影的翻拍,但是激烈的比赛,娴熟的技巧,还有巩俐扮演的神形俱似的郎平,都令这场比赛足够真实精彩。

日常训练时,会科学地安排女排的训练时间,她说“去恋爱吧!排球不是你们生命的全部,你们要有自己生活。”享受排球,享受生活,这样,女排们的成绩下降了吗?不,在里约奥运会后,她们又创下11连胜的佳绩。

从前,我们一直将胜负看的太重,不再关注除了胜利之外的结果,但是,每一份努力都不该被忽视,每一段过程都有它的意义。郎平说:“中国的女排精神与输赢无关,不是说赢了就有女排精神,输了就没有,要看到这些队员努力的过程。”可见郎平对于女排精神的认识与之前的独到之处。

人生不是一定会赢,但一定要努力去赢,最美女排们,你们也要越来越快乐!