成长是不断解锁新鲜感的过程,我们都曾在年轻稚嫩的岁月里,纯粹过也万念俱灰过,新鲜并不意味着处处圆满,同时也暗藏着令人痛苦的遭遇,但无论经历过多少诱惑,踏上过多少条弯路,回过头来依然保有体力找回自我,这也许就是成长本身的力量。

《成长教育》是一部围绕着大叔和年轻女孩之间徐徐铺展开的爱情故事,在这样一段既不纯粹也不对等的关系中,女孩经历了恋爱初的怦然心动,热恋时的全心托付,以及谎言破碎后的心力交瘁。

但是女孩没有就此堕落,而是在一段混乱的感情中理清了前路,她在破碎中成长起来,把自己重新塑成了上进、独立、坚韧的模样。

女主珍妮是一个努力学习正准备申请牛津大学的学生,她喜欢拉大提琴,但父亲以“考试没有这一项”以及“既然已经是爱好了,那练不练习都是爱好”为由阻止她浪费太多时间。

父亲希望珍妮把更多时间投入到学习上,为如愿申请到牛津大学打好基础。

他的初衷没有错,但错在了不会站在珍妮的立场上考虑问题,他从不在意珍妮是否真的开心,以及内心世界是什么样子,只会因为珍妮糟糕的拉丁文成绩大发雷霆。在父亲的强权下,女孩压抑不已。

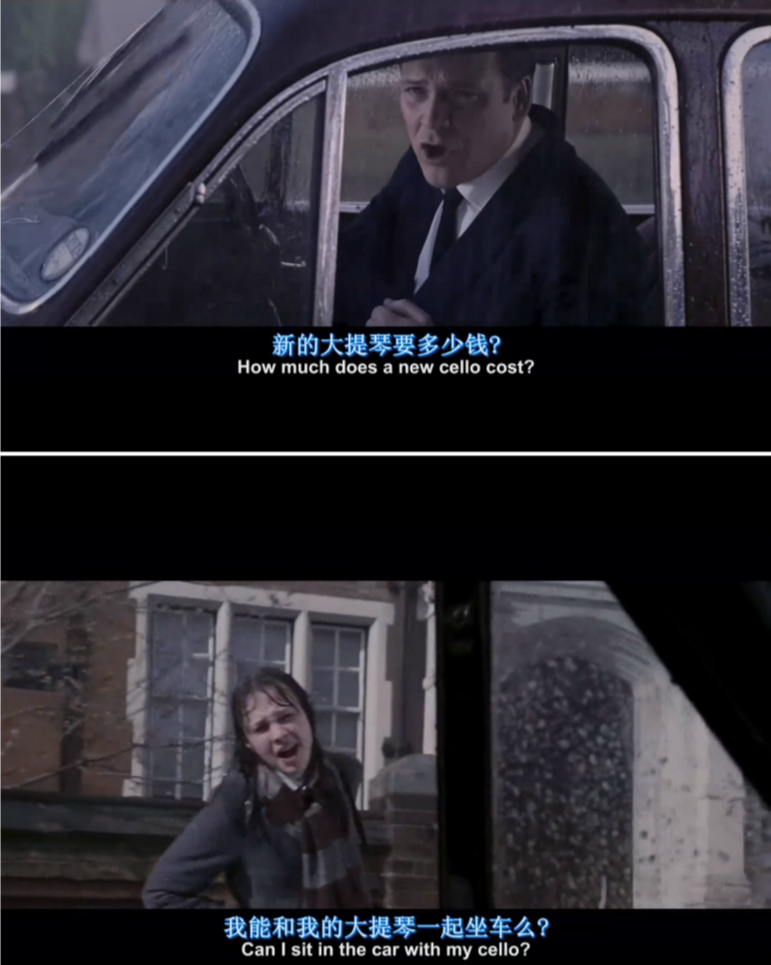

直到有一天,珍妮演奏完大提琴时突然下起了雨,她没有带伞,一个人拖着有自己一半高的大提琴站在路边,被浇成了落汤鸡。

此时一位叫大卫的成熟男性在雨中开着豪车出现。这位大叔颇具智慧,没有直接邀请女孩上车,而是说:“我知道你觉得上我的车有风险,但我纯粹是心疼大提琴,能不能让我载它一段路呢。”

女孩被大叔的幽默逗笑了,寒暄了一阵说好。大叔非常绅士地接过女孩的大提琴,轻轻柔柔地放在了车后座。之后正如他所说,他一边开车慢速载着大提琴,一边陪着走在路边的女孩说话,和女孩父亲不同的是,他欣赏女孩的爱好。

终于,女孩开口问:“我能不能和我的琴一起坐进车里。”大叔没有逼迫女孩,只是巧妙运用了语言技巧从而拿捏住了女孩的内心,珍妮的反应也早已经在大叔的意料之中了。

大叔展开了对女孩的追求,甚至搞定了女孩的父母。

第一次见到珍妮母亲时,大卫并没有直接夸赞对方,而是转头问珍妮,怎么从没提起过自己还有个姐姐,珍妮母亲听到后喜笑颜开,连忙请大卫入座。

就连刻板的父亲,也在大卫模仿名人时笑得前仰后合,甚至因此回忆起了自己年轻时的生活。

大卫成熟周全,幽默有趣,讲话得体,轻轻松松就在珍妮父母面前留下了很好的第一印象。

只要大卫出现在珍妮家里,家里就会溢出难得的欢声笑语。

他似乎可以灵敏地嗅到每一个人内心的需求,并顺势做出最合适宜的反应。

比如珍妮父亲担心女儿耽误学业,大卫便提出可以带珍妮去牛津游玩一圈,顺便让她认识学校里的权威人士。

父亲一改以往的严肃面孔,开始步步退让,他认可,这些有益于女儿的前途。

大卫的来访给珍妮父母留下了好感,他们默认,女儿跟着这样一个看起来事业有成,人脉广泛的成功男士一定可以学到更多东西,于是放心地把女儿交给了大卫,之后大卫开始名正言顺地带着珍妮出席不同的场合。

他带着珍妮一起欣赏高端音乐会,出入高级餐馆,参加名画拍卖,还一起去了巴黎。

眼前的新鲜世界在女孩的眼前天旋地转,当老师们再提起申请牛津大学的事情时,珍妮甚至开始质疑应试教育的意义,她认为学习枯燥又无聊,而学校却乐此不疲地产出着无聊的东西,或者说,是精心雕琢着一段又一段原本就枯燥的人生,对那时的她来说,毫无意义。

老师和校长很快就看出了女孩的心思已经远在课堂之外,好心好意地找珍妮谈话,希望她通过读书学习,去创造自己的人生价值,而不是依附于一个突然出现的成熟男性,误以为自己看破了红尘,找到了真正的价值和未来。

老师嗅到了危险信号,但珍妮的父母和珍妮本人却迟迟没有意识到。

珍妮满面桃花,笑脸迎着所有人,却听不进他人的劝告,她不认可老师给她的选择,对那时的她来说,生活的意义,就是和心爱的人一起及时享乐。

大卫从未逼迫她,可女孩步步沦陷着,大卫拓宽了珍妮的视角,带她去了她以往支付无能的场合。大卫诱导着女孩误会了爱,让她觉得爱是享乐,是奢靡。

故事讲到这里,很多人会说女孩要富养,不然容易被花哨的东西拐骗。

但其实物质上的丰盈并不是每一个家庭都具备的条件,但精神上的富足,应该是所有家庭都有能力重视并给予的。

在精神上,珍妮也被家长苛待了。

如果无法进出豪华音乐厅,至少可以在家里认真聆听女儿演奏大提琴;如果无法支付一顿精致的烛光晚餐,至少可以在家里营造出轻松的就餐氛围,吃饭的时候仔细听听女儿的所思所想;如果没有能力带着女儿去巴黎,至少可以给女儿买她心爱的读物,告诉她别急着行千里路,先一起读过万卷书,等内心足够丰盈,会更好地理解地标建筑,人文历史,各地习俗。

但这些,珍妮父母从未给予过。

片中有一个细节,大卫追求珍妮的时候,也有一个小伙子在对珍妮示爱。

珍妮生日当天,那个小伙子在珍妮家陪她吹生日蜡烛,小伙子拿出自己准备的礼物,也就是一本拉丁文字典,珍妮的父亲看到后一脸不屑。

而此时大卫闻风赶来,珍妮的父亲看着大卫揣着大包小包的礼物,立马喜笑颜开,小伙子顿感尴尬,准备离开的时候,珍妮的父亲欢欢喜喜地送别这个穷小子。

在珍妮沦陷的背后,是父亲畸形的生活观和价值观。而这恰恰留给大卫趁虚而入的机会。大卫引诱女孩献上第一次的路数,就和当初引诱女孩上车时如出一辙,他从未强迫,但没有等多久,女孩就会心甘情愿自己扑上来,他知道,他不必强迫。

最后,大卫向女孩求婚,当时珍妮内心的礼炮声已经砰砰作响,但纵使已经使心动了,她也并没有即刻答应。

珍妮回家询问父母的意见,大家都认为这会是一桩合算的婚事,合算到就算饱读诗书也未必可以拥有这样的幸福婚姻。

她才更加坚定了自己的选择。而此时她已经没有多余的心思再申请牛津大学。

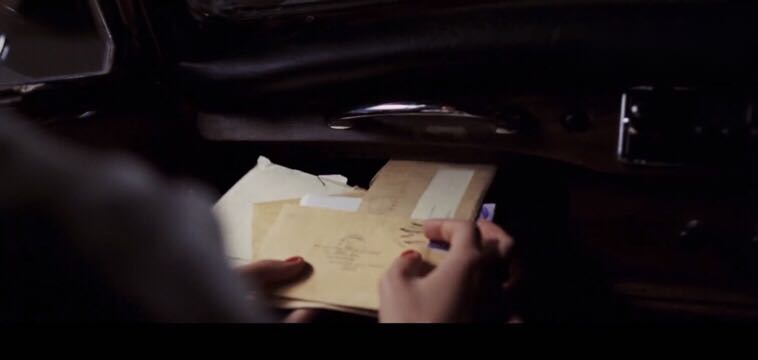

只是,人生哪有什么塞满鲜花的捷径呢,就在大卫带着珍妮一家出行的路上,珍妮无意摸出了一沓信封,信封上暴露了大卫已婚的事实。

五彩烟花砰的绽放,又一霎凝固,即刻一无所剩。珍妮丢掉了学业,但大卫除了在事发后挤出的两滴泪,喝掉的两口酒,似乎没有损失更多。

珍妮沉默了,珍妮的父母沉默了。故事讲到尽头,看着弹幕的那句“这一骗值得”,我也沉默了。

不是所有人都有幸能撂下生活的重负,也不是所有暂时轻松的都值得追崇,得到了更多的鲜花掌声,也就必然付出了更多不为人知的辛劳和苦楚,但后者通常被隐去,轻易凸显的体面和尊贵,恰恰容易被曲解为得来轻而易举的东西。但不必付出努力的安稳是否真的存在,体会之前,和体会之后,都不该停止质疑。

好在珍妮没有就此堕落,大卫对她的伤害成了她成长中的一课,珍妮决定回学校继续考牛津大学。

她最终收到录取通知书时坐在角落里微微一笑,大概是释怀,也是无可奈何。

珍妮最后的笑容并没有持续太久,一笑一收意味深长,就好像是她虽然很开心,但因为这份开心来得错位错时,只好徒留开心的表象,却失去了开心的真实感受。她笑着,但内心的破碎并没有完全恢复。

不得不承认,有些美好是很难感受第二次的。

珍妮已经和更成熟的人一起走过浪漫的巴黎街道,已经有过怦然心动的感觉,已经经历过初吻和初夜,已经在许多个第一次里脸红心跳过,这些成年之初的新鲜感受珍妮会不会再感受一遍,我们不得而知。

但在见证了珍妮的成长和蜕变之后,我们有理由提醒自己:不要急着感受新鲜,要耐心把最美好的时光,献给最值得等待的人和美景。

只有付诸过努力的人生,才值得大声喝彩。珍妮本有着自己的人生轨迹,但被一时的光鲜诱惑,轨迹里多了一些弯弯绕绕。

和大叔相爱一场,珍妮倍速成熟起来,伤口愈合的速度更快,更加明白牛津大学不止是学历,还囊括了为理想人生必付的努力。

如果一切能重来,珍妮是不是也会希望自己能走的稳一些,慢一些,而不是在畸形的爱情里被催熟。

年轻女孩是角落里洒落的阳光,是跃然纸上的音符,是无比婉转动听的旋律,是亮红色的跑道,是任何绝美的暗喻,但不会再是第二个珍妮。