今天,我想跟你聊点不一样的东西。比如:每个人,人生中的第一次。

但是你放心,今天这些故事虽然都足够紧张、生动、与众不同。但是我绝不开车,绝不超速。

这些「第一次」,都是人生中那些真正值得被记录的第一次。

第一个要讲的第一次,关于出生。

说起生小孩,很多人的第一反应就是——疼。用片子里的话来形容:“这种疼痛,据说就像从鼻孔挤出一个西瓜”。

听着就让人汗毛竖起,但准妈妈向爽的故事,远远不止疼。

27岁这年,她怀了双胞胎。头一次当妈妈的她有点激动,日思夜想,甚至在梦里给两个孩子给定好了名字:春和与景明。

名字取自范仲淹《岳阳楼记》——“春和景明、波澜不惊”,寓意孩子的成长安稳顺利,人生就像和煦的春天,不用经受大风大浪...

但孩子出生头一遭,没那么顺利。向爽,在怀上小孩后,被查出患有先天性心脏主动脉瓣畸形。

这就意味着,如果像普通妈妈一样生产,她和孩子的生命,都会受到威胁。

面临这样的高危情况,向爽老家没有任何一家医院,敢接她生产。直到最后,终于找到了一家医院,医生给出的方案,是执行两次手术——一次心脏手术,一次生产手术。

但手术就意味着风险,孩子的死亡率,将高达30%。

你我都知道,生孩子面临风险时,往往是最考验人性的。尤其是在“保大人?保小孩?”这个问题上。

兴许是看过太多“保小孩”的回答,所以当向爽的老公和所有家人——毫不犹豫、一致坚定地选择保护大人时,我觉得有些感动。

幸而最终的结果,不需要做选择。

向爽熬过了两次手术,大人保住的同时,所有医生和他们一起迎来了“春和景明”。出生的那一刻,孩子哭了,爸妈笑了。

这其中,有一个我印象很深的细节:当医生告诉向爽老公,两个孩子都还好时。这个男人最先关心的是:我媳妇还好吧?

有妈妈这样说:“没有生过人,还谈什么人生”

虽然言语有点极端,但从选择要孩子起,无论是男人还是女人都要学会承担起更大的责任。

就像向爽的老公王翔,得知母子平安后所说——“我下辈子不干别的了,就守着他们三个人过”

那一刻,我觉得他已经开始像个爸爸。

生孩子,算不上罕见的经历 ——中国有2600家助产机构,21万产科医师和18万助产护士们,平均每天接生5万个新生儿。但是每个经历过生孩子的母亲,各有各的独特经历,疼痛仅仅是最普遍的感受。

孩子第一次见世界。相爱的男女第一次,成为了父母。

不知道你有没有听过一句话:“会写诗的孩子,不会砸玻璃。”这是一个大山里的中学校长,说出的话。

第二个“第一次”,想和你们聊聊山里的孩子和诗歌的故事。

云南漭水中学,12岁的施应锁升入初中一年级——他迎来了人生第一节诗歌课。

写诗?似乎有点过于理想和浪漫。

应试成绩决定升学机会的环境里,学诗歌既不是考试加分项,甚至还有“体裁不限,诗歌除外”的门槛。学习诗歌,看起来没什么意义。

而且,写诗,似乎离施应锁有点遥远。他的家住在大山深处,家庭并不富裕,家中最值钱的东西除了房子,就只剩一头小黄牛…生活的拮据,似乎比诗歌的浪漫更现实。

然而,当老师带着孩子们走出教室,来到他们每天都在面对着的大山、农田、野草、野花…年少的想象力,自由了。

12岁的他,写了一首诗歌,记录了春耕秋收、夏耘冬藏:

闭上眼睛的时候

我看到了绿色的风

它拂绿了山林树木

烫金了我的小牛

亲吻了家里的白墙

染黄了阿爹的苞谷

还写出了一些隐藏的,从没开口说过的情感:

种子被埋在大雪下

安静发芽

老枯树在夜里

长出一根新枝丫

而我在爸爸妈妈看不到的地方

偷偷长大

诗里最后一句“我在爸妈看不到的地方,偷偷长大”,看得我心里很难受。漭水中学的孩子大多是留守儿童。哪怕面对父母离开,他们也从不哭闹,早就习惯了沉默。

和施应锁同班的穆庆云,也是一样。

她和姐姐生活在一起,母亲为了供他们俩读书而外出打工,一家人视频,总是相顾无言。想说,却又不敢说。

后来,她写了第一首诗,隔着手机屏幕念给母亲——

小鸟是大鸟的孩子

白云是蓝天的孩子

路灯是黑夜的孩子

我把我的鞋放在母亲鞋的旁边

因为我是母亲的孩子

念完之后,两个不善言辞的人都落泪了,哭完以后又笑了。

那一刻,我想到这段故事开头那句关于砸玻璃的话。

那是当有人在问校长,为什么开设诗歌课时,他给出的的回答——“考大学,不考诗歌。但是学了诗歌的孩子,不会砸玻璃。”

我常常在想,这些大山里的孩子,或许不是每一个都有机会去山外的世界。但留下来的他们,也不该就被困在沉默之中,无人问津。

他们依然可以去体会写诗的浪漫,而诗歌,最终也成为了他们情感表达的方法。

在这些情感充沛的诗句里,孩子们的成长,不再只是年龄的累计。

经历完出生、长大,人生,到了该立业的时候。

下面的第一次,和“立业”有关,但很特殊。

王绍军,河南省中牟县残友培训基地负责人。年轻时的他曾经是足球队的主力,但因为下肢肌肉萎缩,最终不得不离开了绿茵场。

残疾的他,逐渐需要别人照顾。

但是,他对待人生,就像对待球赛那样硬核。

于是他创办了残友培训基地,初衷很简单 ——像我这样的残疾人有很多,难道都在家坐着等死么?

但王绍军的培训基地,和我想的有些不一样。这里,没有一滴鸡汤。

来基地的,很多全国各地的年轻人,他们因为身体的缺憾,甚至不被父母看好。也因此,自食其力、有份工作,成了奢望。

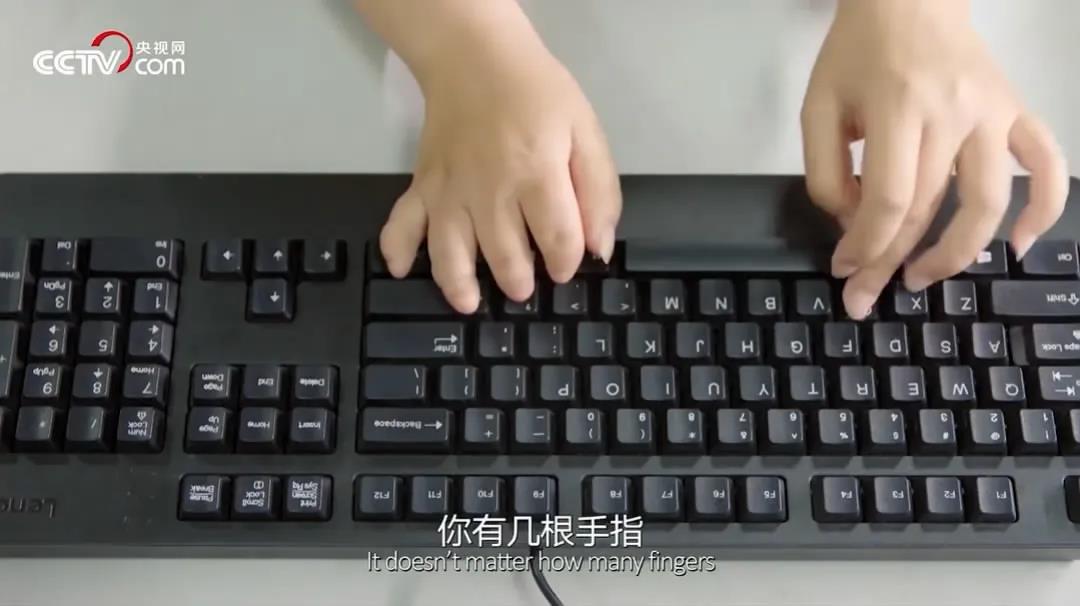

而到了基地后,他们获得的并不是鸡汤式的安慰,与之相反,是无数不讲情面的挑战:学习使用电脑,即便你没有双手…十分钟要打字420个,即便你从没没有经验…还要大胆谈话,不畏惧交流。

毕竟,只有经过反复练习,才能成为合格的网络客服。而这也是他们大多数人——人生第一份工作。

第一次用残缺的双手:

甚至仅剩的双脚:

感受和常人一样,自食其力的滋味。

印象最深的,是这段双11的故事。

2019年11月11日零点,双11购物节。

救助中心的姑娘小伙备战双11,亿万网友抢购的时候,屏幕背后的残疾人客服也准时上线。

有的客人吐槽,有的客人蛮横…而他们,和所有忙碌的人一样,放肆的喜怒哀乐!

片子里说,面对顾客刁难,这些男孩女孩,竟然有一些享受。因为在那一刻,世界真的把他们当做了正常人。

这比那种异样眼光下的廉价同情,高贵的多。

上面的这些故事,是我看纪录片《人生第一次》里,最感动的故事。

其实,人的这辈子中,有太多滋味丰富的第一次。

第一次去幼儿园的孩子,哭啊、叫啊、闹啊!

爸妈说,当年入学的我也是这样。但现在看来,那时候我们哭得最多,烦恼却最少。

参军的青年空降兵,第一次跳伞…

看着别人完美落地,而他却不小心挂在了树上。

谁说失败不算成长呢?

还有爱情,当长跑第一次冲到终点的时刻…

人生大喜的瞬间汇聚了太多眼泪和欢笑。

而往往,只有在我们经历完这些事情后,才会恍然发现——很多第一次,都是一次性的。

经历过了,就在人生道路上发足狂奔,再也找不回当时的心境。

汪曾祺对于“第一次”有过这样的注释 ——

第一次往往需要勇气

但是第一次也往往会有意想不到的收获

因为它是探索、是挑战、是机遇

人生越多的第一次便越精彩

我们生活里的那些第一次,或许并不都那么惊天动地。但这些第一次聚沙成塔…一寸一尺,拓宽了原本局促的人生。