没有“胜者”的战争

在《1917》之前,我对一战了解甚少,只记得初中历史课本曾高度总结说:一场帝国主义狗咬狗的战争。

一战爆发前,欧洲各国政经发展失衡,各方矛盾日益激化。工业革命满足人的需求,却无法满足人的贪婪,欧洲列强都想成为霸主。于是这场战争既分胜负也决生死,造成世界史上罕见的大屠杀。

一场注定没有“胜者”的战争,无法总结出任何深刻主题。就算是战后兴起的女权运动,也是因数千万战士化身白骨而起,实在算不得积极意义。这大概也是众多战争片里,少有一战背景的原因。

战争细节,随着亲历者故去,淹没于历史;遗留的伤痛,却化作零散记忆,停在人们心头隐隐作痛。影片《1917》的创作原型,正是导演萨姆•门德斯的祖父。他1917年参战,在战争中担任前线信差,穿梭于不同岗位传送消息。

在1917年,两位英军下士斯科菲尔德和布雷克,在法国前线接到上峰命令,于第二天黎明前,赶往另一条前线,向友军传达“攻击立止”的命令,以防止德文郡1600名士兵,掉入德军圈套。

不可能完成的任务

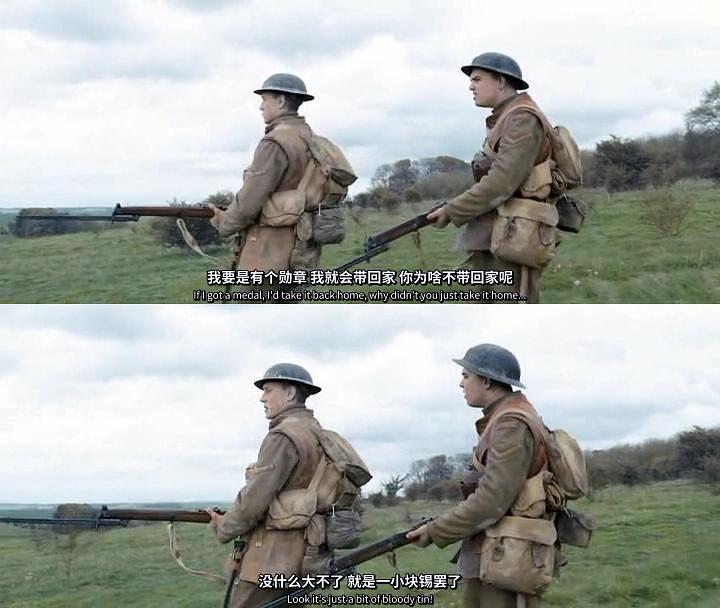

电影开篇,上峰选定布雷克去传达命令,因为他哥哥正在德文郡等待进攻。同伴斯科菲尔德紧随其后,多次对任务表示不满。两人爬出战壕,脚踩积水泥泞的弹坑,穿过满挂尸体的铁丝网。来到空荡荡的敌军阵地,又遭遇地雷陷阱,险些丧命。而这一切,仅仅只是开始。

我们生活在信息时代,又逢病毒侵袭,或许能明白人如草芥,却很难理解人如媒介,需要用血肉之躯传达消息。

当观众以为的主角布雷克被忘恩负义的德军飞行员刺腹身亡时,我们才明白原来导演玩了个欲擒故纵的“把戏”,爱抱怨的斯科菲尔德才是真主角。根据斯科菲尔德三次转变,影片大致分为三个段落。

第一段感性与理性。

不同于翩翩少年布雷克,怀念家乡樱花,在乎哥哥安危。原本的斯科菲尔德,是个拿勋章换酒喝的家伙,他心里生死远大于荣誉。

岂曰无衣,与子同袍。布雷克遇刺,斯科菲尔德枪杀德军为战友报仇,可这并不能挽回死亡。他把布雷克揽进怀里,答应给他母亲写信,承诺找到他哥哥。并从他身上取下遗物,决定代他完成任务。他不认识地图,但为了布雷克能瞑目,他快速背诵着任务路线。

布雷克无法释怀的灵魂,与斯科菲尔德结合,理性与感性集于一身。此间复杂情感,正是袍泽之情。

第二段希望与绝望。

斯科菲尔德携嘱托深入敌区,在残垣断壁间与子弹赛跑,在照明弹点亮的夜空下四处躲藏。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。夜幕里为了躲避追击,斯科菲尔德藏进一间地窖。昏灯下走来一位法国女人,两人用并不相通的语言仓促交谈,原来他们都在躲避德军。女人先帮他擦拭伤口,而后从抽屉抱出女婴。临走前,他留下所有食物,之前在农场灌装的牛奶,此时正好派上用场。

短暂温存,仿佛圣母圣婴化身下凡,让斯科菲尔德相信,人间还有关怀。启程出发那一刻,希望与绝望在他心里早已成为同义词。

第三段生存与死亡。

即将逃离敌区,德军仍旧穷追不舍,斯科菲尔德被迫投河。他在湍流中挣扎,从瀑布顶端下坠,最终被冲到一片平静的河面上。

山川异域,风月同天。任务之初,斯科菲尔德二人曾路过一片樱桃花树林,布雷克提起家乡也有樱桃花,每到果实成熟,摘不过来,它们掉在地上会长出更多树。斯科菲尔德漂浮在死水中,空中突然洒下大片樱桃花,他伸手去触碰花瓣时,发现河面上早已浮尸成群。突然不远处传来天籁,生与死的界限变得模糊。

他爬过尸体上岸,向歌声走去,原来是友军在清唱思乡歌曲。他随队行军,终于来到德文郡二区战壕,赶上他们发起第一波进攻。

斯科菲尔德成功传达命,在关键时刻阻止了这场屠杀。接着他将布雷克遗物交还哥哥,然后倚树坐下,默默拿出妻儿照片。观众这才知道,他活下来的信念来自家庭。

一镜到底

感性与理性,希望与绝望,生存与死亡,这些对立而相互衔接的概念,借由尸体和樱花,歌唱与爆炸,死水和湍流等意向呈现,是影片《1917》塑造人物的独特手法。由斯科菲尔德昏迷为界,前后分为两大段,前半段写实,后半段写意,让整部电影看上去犹如文学作品,残酷而不失优美。

布雷克对哥哥的情感,推动整个故事。他死后,斯科菲尔德承接了这份情感,就像导演承接祖父在一战的记忆。无论戏里戏外,情感连接是本片最吸引人,也最为重要的内核表现方式。

为了让观众身临其境,导演萨姆•门德斯和摄影执导罗杰•狄金斯,决心采用一镜到底的方式拍摄《1917》。这也是二人第四次大银幕合作。所谓一镜到底,是指全片从头到尾只用一个长镜头。其实本片在拍摄中并非如此,而是用许多隐蔽剪辑,让观众有一种流畅体验。因此,寻找剪辑点,也成了许多影迷一项乐趣。

据创作者介绍,他们动用挖掘机,挖出一条一英里长的战壕。为了节省时间,一边挖一边排练。尽可能使场景和表演严丝合缝。拍摄难度和筹备时长,都是巨大挑战。

好在萨姆•门德斯做过15年话剧导演,从以往面对观众不能停,到现在摄影机不能停,过度还算自然。

在我看来,这不仅改变了拍电影的方式,也改变了看电影的方式。影片画面流畅配乐宏大,两小时下来,如同玩一场战地游戏,让人充分沉浸其中。记得使命召唤系列,就曾用过《兵临城下》的场景,不妨也期待一番《1917》的游戏体验。

人祸和天灾

战争,从来不是一个人拯救一群人的英雄故事这么简单,就像斯科菲尔德拯救1600条性命,也没能成为英雄一样。麦肯锡上校告诉他:“希望是一种危险的东西,现在命令撤退,下周又会下达不同命令,结束这场战争只有一种办法,就是只剩下一个人。”

荒唐的描述来自荒唐的战争。1914年7月到1918年11月,一战历时四年零三个月,超过1600万人死亡,2000万人受伤,1000多万人终身残疾。仅凡尔登要塞一役,死伤近百万,被称为“凡尔登绞肉机”,可见战争之凶残。

开战不久,法德便在西线开始堑壕战,由东向西绵延七百公里,战壕一直挖到英吉利海峡边缘。此后四年时间里,双方士兵掘壕固守。每日伤亡数万人,进攻距离只以几米算。

战火纷飞下,大规模军队流动,平民迁徙,1918年欧洲大陆爆发西班牙大流感。流感很快侵袭军营,一批批士兵相继倒下,迫使战争提前结束。瘟疫波及全球10亿人口,最保守估计2500万人丧生,被称作终结一战的“上帝之手”。

协约国贪如虎狼,同盟国得寸进尺。战争与瘟疫,人祸和天灾,同属悲剧,说不上哪个更坏。斯科菲尔德,以及他的敌人和同袍,都是这场荒唐战争的牺牲品,是那些权贵们大手一挥所付出的代价。他送信时死里逃生,也许下一次没这么幸运,也许他还会染上流感,全身发紫,被自己的肺液淹死。

情感支撑信念

在《1917》之前,我对一战了解甚少,只记得初中历史课本曾高度总结说:一场帝国主义狗咬狗的战争。我所受的教育一向如此,凡事先定性,话糙且直白。在这种语境下成长,就算理得清来龙去脉,记得准年月日期,也不见得有能力感受历史原点的人和事。

经过多年遗忘和重新整理,我似乎能改正许多先入为主的偏见。比如在主人公斯科菲尔德身上,看到另一种可能,当个人裹进时代洪流,不妨用情感支撑信念。

我们正在经历一场如同战争的瘟疫,人人都希望在梦里战胜病毒,可希望是一种危险的东西,从个体生命出发去想,根本谈不到胜利。灾难当前,或许我们都该有所转变,尝试去相信去感受,人性里那些闪光的情感。