有人说,人的细胞平均七年会完成一次整体更新。

七年之后,我们能否抹去过去所经历,成为一个新的自己,拥有不同的人生?

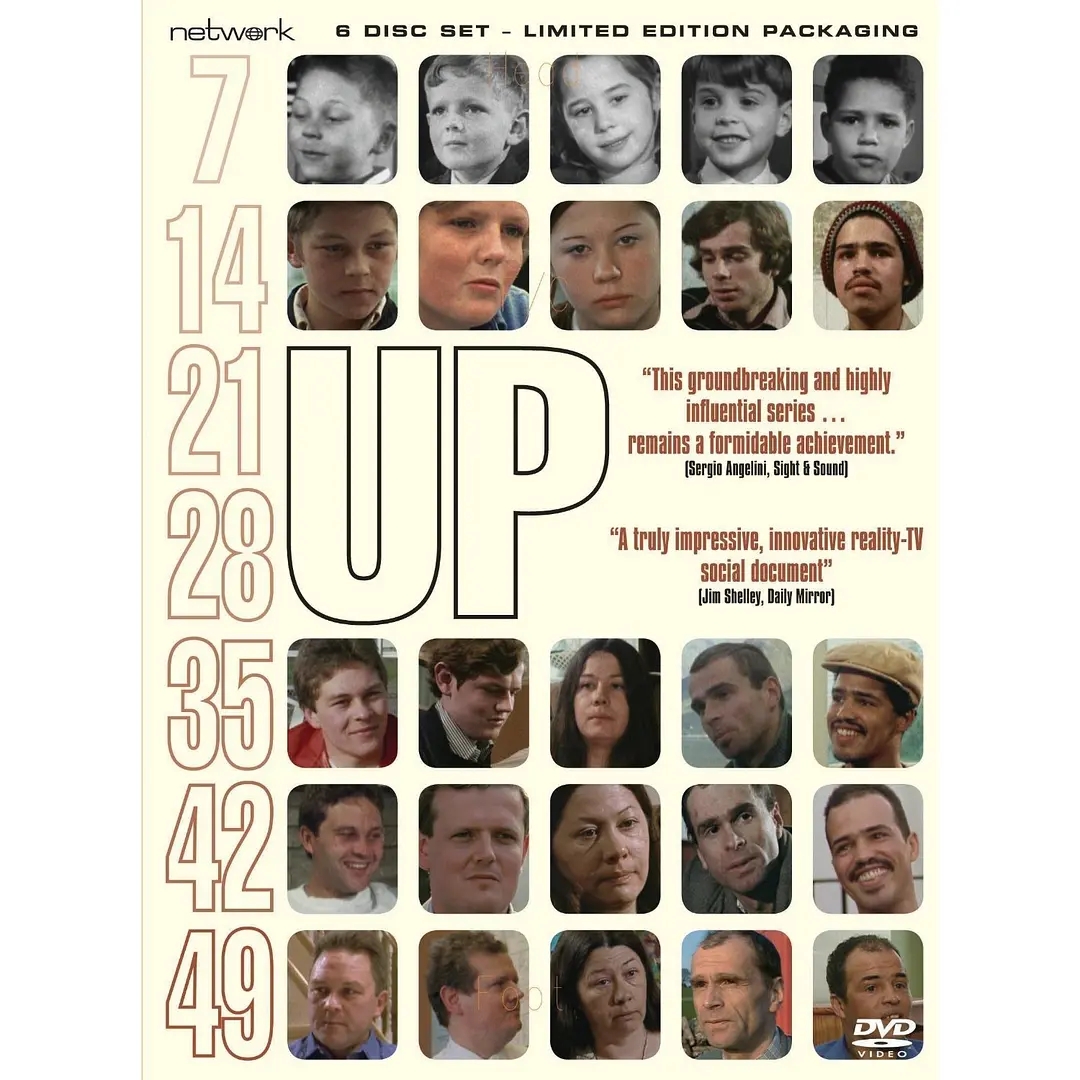

我想,这部入选英国“世界上最伟大的50部纪录片”名单,评分高达9.6分的英国纪录片《人生七年》会给我们答案。

导演在1964年开始拍摄这部纪录片,最初只想验证英国在20世纪后期的阶级固化,但在之后数十年的跟进拍摄中,他发现自己无意间接触的,是人生。

阶级的藩篱在镜头下变得透明

“给我一个七岁的孩子,我会让你看到他的成年。”为了验证影片的宣传标语,导演从英国社会中挑出了14个不同阶级的7岁孩子。

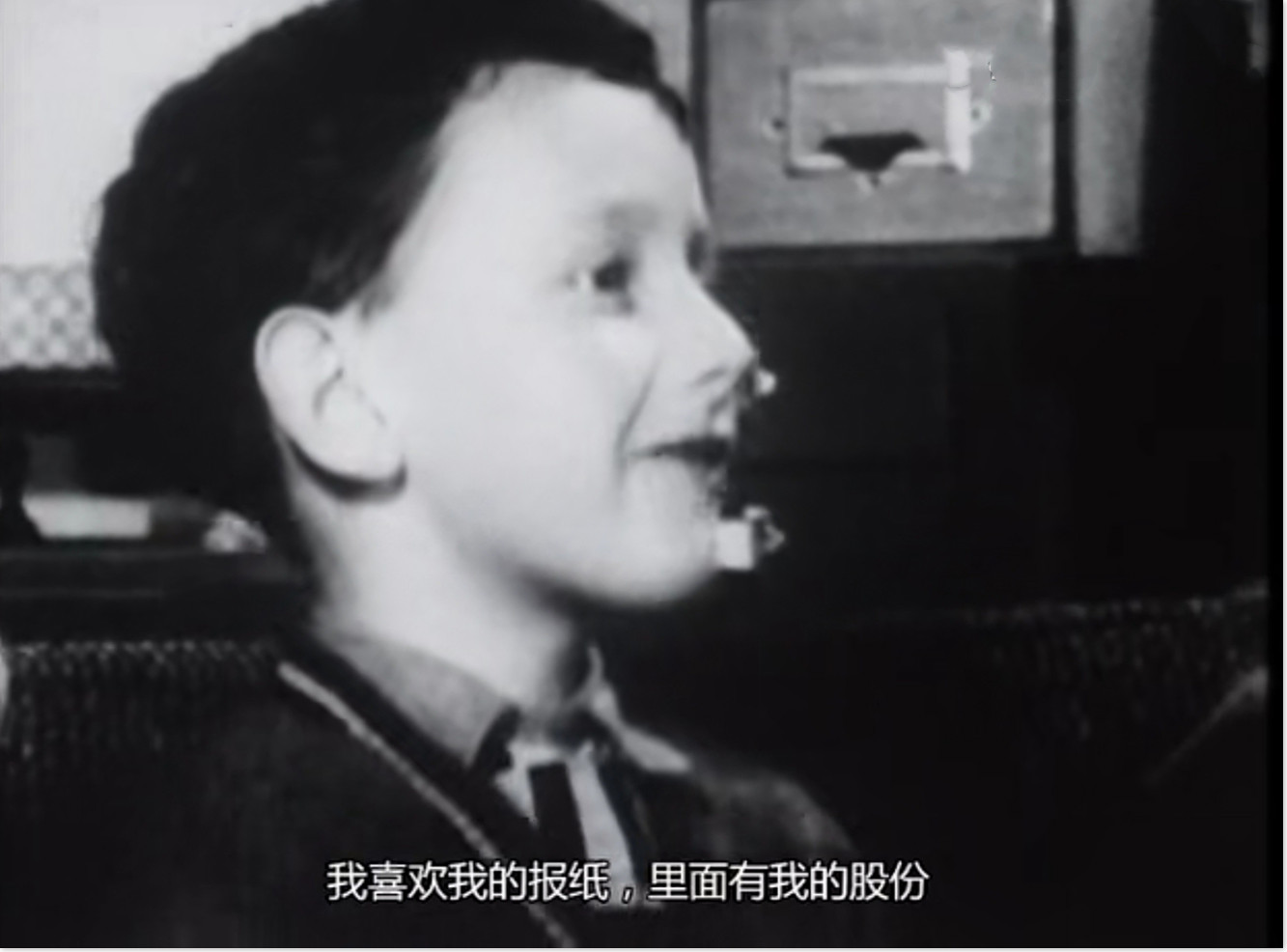

他们有些家庭富裕,出生优越,受到良好的教育,从小看《金融时报》和《观察员》,关注时事,而有的孩子却只求在福利院能够不再挨打。

阶级的藩篱其实是资源的藩篱,上层阶级的孩子拥有的资源远比穷人阶级来的多。

经常有人把富人阶级的孩子掌握的技能归功于天赋,他们通常思维更加开阔,接受新知识快,且多数能歌善舞。

但不得不承认,提升自身格局的很多事情,都需要大量的金钱。

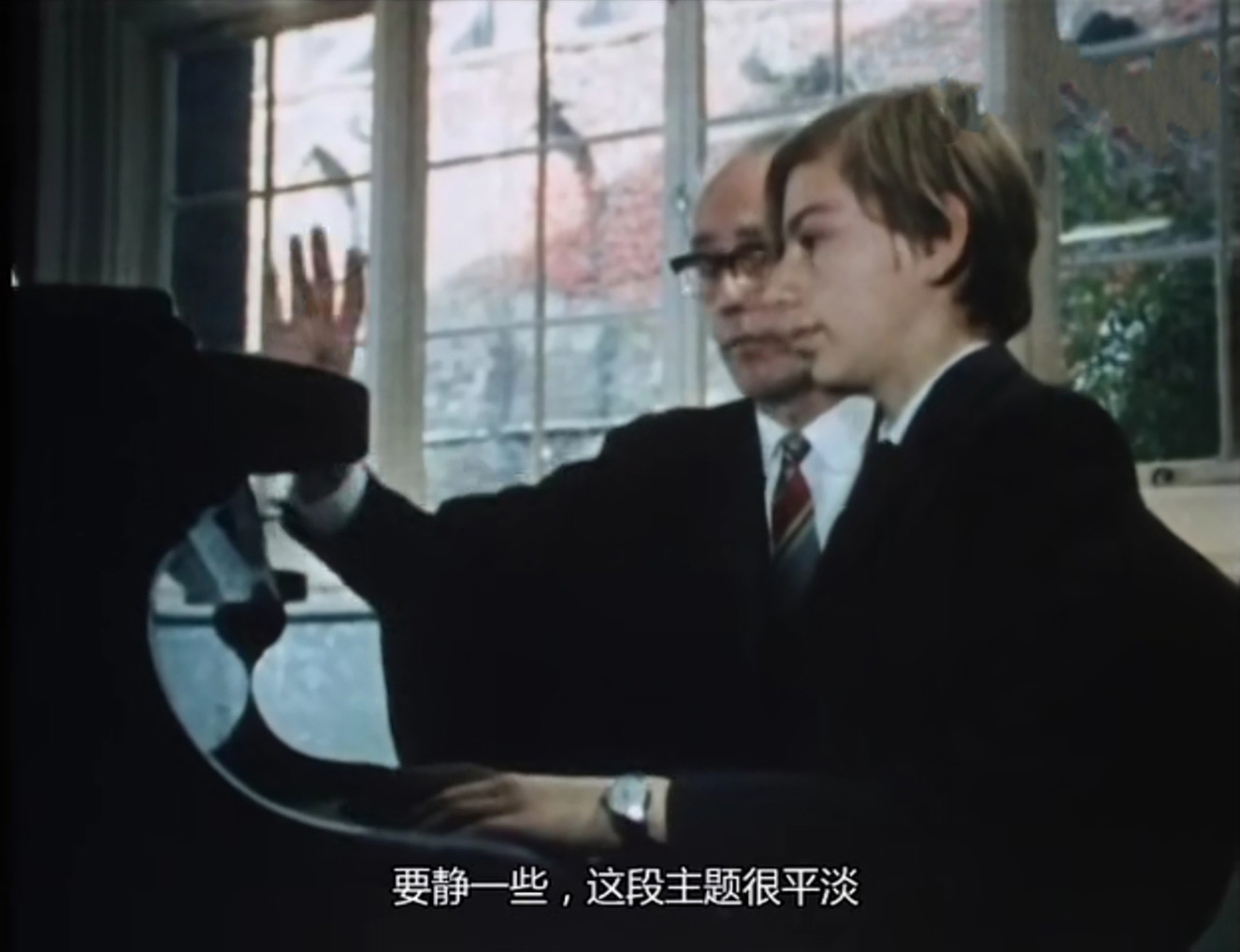

一台好的钢琴价格上万,一节音乐培训课价格高达几百。大部分收入普通的父母,愿意把钱花在孩子的补习班上,对于昂贵的音乐器材及培训课等,不免犹疑。

这一点更体现在资源不那么充足的农村,父母的所有能力供给上学尚且吃力,何况艺术课呢?

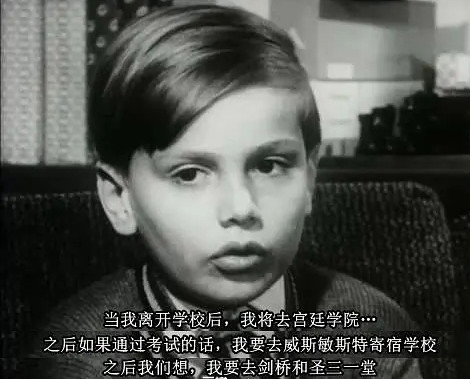

镜头下,这样的藩篱变得透明,富人的小孩面对镜头侃侃而谈,有条理的向导演讲述自己以后要上哪所私立中学,毕业后会考取牛津或其他名校。

福利院的几个孩子,在接受采访时,目光流露出的是与年纪不相符的忧伤,他们茫然地问“大学是什么意思?”。

透过镜头,我们已不约而同地暗下结论——富有的孩子会继承他们父辈取得的良好资源,拥有美好生活,而穷人的小孩,遭受着命运不公的对待,幸福一定离他们很远很远。那漫不经心的纯洁笑容,只属于温饱无忧的富人阶级。

人生对你的态度,很大程度上反映出你对人生的态度

若影片停留在1964年,这样主观的推断,肯定会让心灵蒙上一层久久的阴霾。但随着时间的推进,一个个七年过去,七岁的孩子们在属于自己的道路上慢慢成长,我们讶然他们的变化——生命像一件艺术品,总给人惊喜和意外。

图片中这句话来自伦敦东区的男孩托尼,他上学时像一只小皮猴,穿着脏兮兮的衣服,翻破烂的围墙,上课爱捣蛋,是个不折不扣的坏学生。

导演问他的梦想是什么,他说:“我想当一个骑师,如果不能实现,就去开出租车”。按照一般的思维,肯定有人叹息“这孩子完蛋了,这样胸无大志,他能有出息吗?他不可能幸福了。”

事实打破了这固有的思维——托尼每次出现在镜头前,都充满了快乐与热情,那样对生活的热爱,像一个谜题,不符合标准的方程式答案。

他在21岁参加了骑师的比赛,他幸福的笑着:“与自己的偶像同台竞技,是这辈子最值得骄傲的事情。”在比赛中他没有取得好成绩,但他丝毫不沮丧,立即投入考取车司机合格证的准备中。

他与相恋的姑娘结了婚,婚后养育了三个子女。中年时,在西班牙买房置业,尝试开酒吧,却倒闭了。导演问:“但是你都没有很成功呀。“他轻松地笑着说:“至少我都试过了”

坚毅,积极,乐观的品质是生活中的宝藏,在任何时代都不会过时,它会带给平凡的生活难以想象的快乐。

影片中有一个与托尼截然相反的例子,是来自中产阶级的尼克。

7岁时的他,天真活泼,眼角眉梢都是笑容,进入青春期后,转学的陌生环境让他变得忧郁起来,面对镜头开始小心翼翼。他21岁时因为考取牛津大学失败而去建筑工地当搬运工,在后来的二十多年里,在英国各地当流浪汉,靠领取政府救助金生活,精神也一度出现问题。

他说因为童年受到父母太好的保护,以至于在后来的人生中不知道怎么生活。他想当一个作家,写的东西却没人看,于是他开始逃避这个世界,结果世界也抛弃了他。

他穿着破旧的衣服流浪各地,靠领救济金生活会,严重的心理疾病让他一度想自杀。直到42岁那年,他到了一个小镇上,与友善的居民共同排演话剧,渐渐变得活泼起来。于是他决定在此安居,重新接纳生活。他为群众积极争取福利,当选了当地的议员,甚至被邀请至伦敦参加演讲。

人生的际遇,观众包括导演在内的人都不能预料,主人公们自己,也不知道七年中会发生什么——如同现在的你我。

我们都曾幻想过能够仗剑走天涯,也期待着下一个七年里充满奇遇,现实却令我们脚步迟疑。自我放弃是一个深渊,它让人变成一个害怕幸福的胆小鬼。

影片的伟大之处,或许就在于它把不同阶级的人生铺展开,让人更直观地面对生活——做个勇敢且坚强的人,每个人都能成为改变生活的英雄。

教育可以伴你踏上坦荡征途

影片中许多人坦言,他们未曾思考有关阶级的事情。

伦敦东区的女孩杰基就是其中一个,她很早就表现出了对这类问题的反感,她对导演说:“我不会坐在那里羡慕,归根结底我会做自己力所能及的。”

他们自信乐观,然而原生家庭带来的差异那么鲜明的横在前行的路上,让人无法忽视。

富人阶级的四个孩子约翰,安德鲁,查尔斯,苏西,都按照规划念完了私立高中,约翰和安德鲁考上了牛津大学,毕业后成为了知名律师,查尔斯选择做出版社编辑,成为了英国BBC的节目制作人,苏西嫁给了儿时的好友,婚后生活富足。

这些就是导演挑选的上层阶级的四个孩子,相较其他,他们的确取得了较高的成就,维持了自己“上层阶级”的地位。

如果用优良的资源作为他们成功的原因,不如优良的教育资源来的准确。

家境优越,他们很小就进入寄宿学校开始上学,这就像现在的补习班,不论孩子有没有兴趣,家长们总是为其报上许多科目。

节目中,约翰曾经表示:“电影让我们的成功看上去很理所应当,事实上,我们也常常熬夜苦读,大学要成绩够优秀才能考上。”良好的教育资源是他们的优势,在此之上,他们必须付出异于常人的努力,才能顺利从一流大学毕业,得到一份体面的工作。

教育,确实是突破天花板的一条坦荡正途。

影片中,尼古拉斯是住在偏远乡下的农民的孩子,全村像他一样大的孩子只有一个,所以他每天上学都要去很远的镇上。

7岁时,他说长大后想要研究月球,初中时表示自己对物理有浓厚的兴趣。21岁,他已经进入牛津大学,毕业后去美国进行有关核聚变的科研,成为大学的教授,还出版了自己的理论著作。事实上,他已经通过教育完成了阶级的转换。

影片中长大后的中产阶级的男孩女孩,都表达了想重回课堂,考一个好大学的愿望。

优质的教育,是利己也是利他。精英教育下的时代,一纸文凭成了争夺优质社会资源必不可少的利器。

教育带来社会成就的改变是毋庸置疑的。影片给我们展示的,还有优质教育对慈善的积极作用。

约翰在当上皇家律师后,利用自己的社会影响力和资金,为保加利亚的医疗资源和公共资源,积极筹措善款。牛津毕业的布鲁斯选择去到非洲等国家的公立学校教书。

影片传达给的观念,教育首先是良好的修养,承担社会责任的勇气,然后才是高等的学历。

生活就是如人饮水

对于幸福每个人都有不同的定义,我认为是自我认同的满足感。由于每个人的志向和欲望不同,我们可以定义成功人士,却难以将一个标准定义为幸福。

希望在并不完美的生活中,我们有足够的力量来面对风雨,也有足够的力量绽放微笑。个人如此,时代也如此,2020年的春天,迅速扩展的疫情影响了每个人的生活,鲁迅曾说:愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话,能做事的做事,能发声的发声,有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火,此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。

将人生分成一个个七年,每一个阶段都有不同的故事,我们不会变成完全陌生的自己,却可以过好每个新的一天,去观察,思考,然后用力拥抱今天。