一

往年夏天的印象,多半与避暑和热情有关,聚会,啤酒,游泳,大汗,像青年,轰轰烈烈地来,再轰轰烈烈地尽兴而归,多少有几分梦幻的意思。今年有所变化。山洪,高温,限电,满城的失业者,乡村里的死人,都挺狼狈,像是回到了现实。另一方面,新闻里不常出现他们,现实仿佛比回忆更加梦幻。疫情,气候,经济环境,像把达摩克利斯剑,当下尚能踏踏实实喘口气,但说不好哪天就要窒息。

王远林给我打电话时,我正大汗淋漓地躺在五百一月的出租屋里,没有空调,风扇有气无力,窗户吹不进一点风,热得发慌,有些反胃。王远林说,你现在没上班?我说,是。王远林说,为啥不上?我说,找不到工作。王远林叹气,说,都不容易,你妈厂子也停工了。我说,听说了,停了半个多月,她们厂子有个男的跳楼了,好像是个甘肃人,为了娃儿下学期的学费,两口子吵了几句,晚上喝完酒就跳下去了。王远林说,太热了,地里头的菜都死完了。我说,你有啥事?王远林说,我给你个工作。我说,你讲。王远林说,陪我去趟重庆。我说,四十多度,疯了,你去重庆避暑哦。王远林说,先生快死了,我得去看看。我说,哪个先生?王远林说,就是那个先生。

王远林是我外公,一个孤独的老头。但这个先生是何许人也,确实一时没想起来。王远林听出电话这头的迟疑,补充道,你忘了,他给你算过命。

他这么说,我有点印象了。一个独眼男人。十一岁那年,我在外公家的镇上读书,他和外公交好,常来做客,给我算过命,说此子命好,年少有为,能娶个漂亮媳妇,一生少有坎坷。我记住了前两句。今年夏天我刚满二十三岁,此前有过好工作和好女友,可惜一切太过顺利,必然会有波折。后来裸辞追梦,因为剧本的失败,一切都没了,如今住在破烂的出租屋,兜里剩三百,失业。他显然没算到这一步,人是有能力改变自己命运的,变好很难,变坏只需要一个不合时宜的想法,例如吃不起饭的时候不要仰望星空,自卑的时候不要贪图爱情。

我说,啥时候去?王远林说,你先回来再定,就这几天,快一点,万一还没去人就没了。我说,行。

那段时间失眠很严重,几乎抑郁,不敢确定,是因为没钱看医生,只能自己揣摩。人像掉进冰窟里,一片黑暗,河水冰冷刺骨,却有种被灼伤的疼痛,难以忍受,很想就这样沉下去,偶尔清醒,扑腾着,想往洞口游,把头伸出水面喘两口气。有求生本能,所以大概没到抑郁的程度。我知道这些事情只是过程,可无论是过程还是想象里的终点,都真他妈的没劲,让人灰心。

凌晨三点,实在热得难眠,我穿上衣服,到小区楼下的便利店买了瓶冰啤酒,在深夜的成都街头闲逛。大一入学到毕业后的五年,我只回过老家三次。那天夜里月光很旺盛,走了一段路,满身大汗,我在路边的长椅上坐下,喝完最后一口已经变常温的啤酒,难得地感到一种安宁。因为限电,许多路灯关闭,街道只有月光,昏暗、孤独、寒冷,如同深渊,而我只能一步步走进。这五年我一直如同那个夜晚,是城市的一员,但不完全是,是故乡的一员,但也不完全是,还好端端活着,但不完全活着,正在死去,但还有几根骨头是温热的。我藏在夜里,藏在出租屋里,藏在人潮当中,和这个城市的无数年轻人一样,无法欺骗自己。我们不够纯粹,也无法心安,对生活偶尔心怀感恩,时常感到荒凉。这样的人该往何处去,又能往何处去呢。

嘉陵江边的那个小镇,因此常常出现在我脑中。这是种逃避,可我越走越远,它也越来越模糊,连逃避也不够纯粹了。凌晨的成都街头,我被热风罩着,想起王远林的那通电话,想起记忆里的先生,那个被遗忘的小镇终于在我这个被遗忘的人的脑海里渐渐清晰起来。

二

王远林叫他先生,不是尊称,是因为他就叫先生。小镇上没人知道他的名字。先生湖北口音,和我同一年到那个小镇,那年我十一岁,他六十一岁。先生是流浪汉,初到小镇时身无分文,但衣着很干净,没留胡子,扎着马尾,梳得一丝不苟,谈吐举止也和乡下人不一样,常常甩点文言文出来,听得一帮老头老太太一愣一愣的。初到小镇那天,先生进了麻将馆,和王远林坐在了同一张牌桌上。先生赢走了王远林上午赶集卖苞谷的一百多块钱,说,千金散尽还复来,今天算是结个善缘,我会在这里长住。王远林说,你是和尚?先生说,我是老师。王远林尊敬文化人,把先生带到镇上开旅馆的相熟人家,先生用牌桌上赢来的两百块租了一个月房间,就此住下,翌日便在镇上摆起了算命摊。

先生算命有讲究,算出好命,收费不低,两百到一千不等,高于乡下算命先生的市场价几倍。如果算出大灾大坎,一分钱不收,一个字不说,对方一见他的架势,心里能明白大半,只好撑着笑意离开。王远林年轻时跑运输,朋友多,十里八村有名号,每次赶集都跟先生一起打牌,有赢有输,一来二去成了好友,替他卖力宣传,先生就这样在小镇扎下根来。先生住的小房间很简陋,小桌,单人床,一面镜子,但每天都把自己收拾得很干净,气质非凡,连学校的老师和镇上的警察看见,都要主动叫声先生。他每天在镇上散步,碰到卖不出菜的老人,会用兜里最后的五块钱把菜买下来,小镇靠着省道,卡车每日来来往往,他在路上也会护着那些乱跑的孩子,再和他们的父母微笑点头。没人知道他的来历,也没人知道他的名字,但人们都挺尊敬他,把他叫先生,加上形容词,就是外地的先生,读诗的先生。

我对先生的印象也很好。那时我父母离婚,各自在外漂泊,我无处可去,只好托付给王远林。我爸妈为此吵过一架,因为王远林不靠谱,整天喝酒,和我妈关系也淡。我爸说,理解一下,我老婆怀孕了,总不能带在身边。他说的是新老婆。我妈无言以对,因为当时她也怀孕了。两人商议过后给我下达政策,在镇上学校读一年,住校,周末回外公家,没人做饭就自己做点,他们轮流打来生活费,每月一千。学校伙食很便宜,对一个初中生而言,那是笔巨款,我自然同意了,也没法不同意。王远林挺高兴,有人说话,有人打酒,下地时能帮帮忙,何乐而不为。我知道我妈不喜欢他,去了以后不喊外公,喊名字。王远林说,龟儿子,莫老少。我不听,照例喊着,久而久之我们都习惯了,偶尔喊他声外公,他还不适应。我们平时话很少,他喝酒打牌下地,我看书看电视一个人对着墙打乒乓球,吃饭时偶尔讲几句。他常提起先生,感叹道,这个人不一般。我说,江湖骗子。他说,你青钩子娃娃懂锤子。我说,不然为啥这么老了还活得这么造孽,房子没得,家人不管,比我还穷。他说,人不是只有一种活法。

我当时还无法想象到更多的活法,但浅薄的世界观正在形成,人这辈子,说到底是孤独,劳碌,漂泊,没有什么意义。一个人再不同能不同到哪儿去呢?但第一次见先生,我就改观了,他的确不同,至少和我那时见过的和能想象到的所有人都不同。

先生第一次到王远林家,是帮忙下地。那时的夏天远没有如今这么热,乡村里草木蓬勃,万物生长,有种热烈的静谧。先生那时眼还没瞎,身体里的那股劲也还在,总是笑着,干活很卖力,我站在田边给他们打下手。田间休息时,我带先生去江边洗手,看见对岸有条搁浅的鱼,他明明累得不行,还是爬过坡走向对岸,弯腰,轻轻捧起那条鱼,送入水中,脑后的马尾辫摇晃着,在阳光下闪闪发亮。他表情严肃,动作一板一眼,几乎有种神圣,像宗教仪式。我知道佛教徒会放生,但他明明是个算命的。我有些触动,更多是疑惑。再回来时,我悄悄看先生的眼睛,终于读出了一些不同。他的双眼很亮,像春天的阳光,鲜艳,但不锋利,我从没在任何人的眼里见过那种光亮。

夜里吃饭,王远林切了腊肉,炒了菜,炖了骨头,蒸了玉米面馍馍,备了两斤散白。先生对待食物时,又散发出放生时的气质,庄重,神圣,一丝不苟,桌上掉落的玉米馍馍渣,他也会沾在手上吃掉。那是2011年的中国,奥运世博后的中国,已经没有几个人会因为吃不起饭饿死,先生那时靠算命,生活虽不富裕但也过得去。这种举动放在王远林身上,我也许觉得搞笑,但先生这样,却很和谐,甚至有种优雅,劳动人民的优雅。吃完饭,我爬上楼顶吹风,王远林和先生喝得不错,都有了醉意,山间的夜风比空调舒服,我躺在凉椅上,望着星星,慢慢睡着了,做了个冗长的美梦。过了很久,王远林和先生的笑声吵醒我,我有点生气,在楼顶探出头,看见先生面色潮红地走出大门,端着酒碗,像武侠小说里的侠客,朝寂静的黑夜诵诗。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

我这才想起王远林说过,先生从前是老师。但何以至此呢?那个场景给我很大震撼。回房间后,我发现楼顶那个冗长的梦不过只有半个小时,又是一种强烈的不真实感。那个夜晚像梦境一样虚幻,但也成了我对先生印象最深的记忆之一。

半年后,我离开了那个镇子,到县城读书,很少再回去,跟王远林也没什么联络。重逢先生时,我已经初三,王远林那段时间病了,我妈让我去看看他。在镇上看到先生时,他的面前已经没有算命摊了,一个人孤零零地坐在江边,手里夹着半截烟头,腿上放着一本很旧的书,却没翻开,只是静静看着江水。我本想去打声招呼,走到不远处时,才看到他的左眼已经没了,皱成一团,有些吓人。我不知该如何开口,只好又绕开,悄悄走了。

回到乡下,王远林给我讲述了那只眼睛的去向。

先生算命为生,活虽然不多,但算得很准,因此收费高,这一条影响生意,但有利口碑,来找他的,多数是走到重要人生路口的人。在小镇的两年多,先生从未算出过差错,唯独那一次。来者是整个镇上都有名的老婆婆,为人泼辣,不讲道理。不过情有可原,老婆婆丈夫早亡,只有个独子,后来又出了车祸,跟儿媳双双殒命,只留下一个小孙子,孙子自然成了她活下去的全部念想。先生收了六百块,算出这孩子今后两年有大运。老婆婆一高兴,又给了五十。那孩子彼时高中毕业,考上专科,内心迷茫,正犹豫该去读书还是该去打工,算完命后,半推半就地被老婆婆赶到了深圳去。幸好找了个好工作,台湾企业,还给买保险,老婆婆心里高兴,在街上碰见先生就夸。没想到半年后孙子就跳了楼。最后一通电话打给奶奶,说我想回家。老婆婆说,惹事了?孙子说,没有。老婆婆说,乱花钱了?孙子说,没有。老婆婆说,那就不准回来。孙子沉默许久,挂断电话,当晚出现在厂里宿舍楼下,成了一滩模糊的血肉。

老婆婆在街上哭嚎一整夜,那一晚没人睡好。翌日清晨,先生刚出摊,被疯掉的老婆婆袭击,用剪刀捅瞎了一只眼。先生被送到医院时,嘴里还念叨着,不应该啊。老婆婆承担了医药费,先生出院时,买了些鸡蛋去看她,结果大门紧锁,一问才知道,被警察送回来那天晚上,老婆婆就上吊了。先生愣在原地,自言自语,不应该啊。旁人不知如何回答。先生独自去江边坐了一天,从此再也没摆过算命摊。

王远林讲完这些,我心里多少有些波涛,无法把瞎了眼的先生和那个醉酒的先生联想起来。我说,那他现在也不打牌了吧。王远林叹气,说,饭都没得吃。我说,那该咋办呢。王远林说,各人有各人的命,他是算命的,可能自己晓得吧。王远林眼里有些失落,似乎不光因为先生。我猜王远林大概找过他,也大概被他拒绝了帮助。

最后一次见到先生,是两天后的赶集日。我陪王远林去镇上拿药,路过镇外时,才注意到有个工地。那里之前是个收费站,私人的。问王远林,他说,听说过段时间有个领导要下来,被取缔了。我说,那现在修的是啥?王远林说,主席像。我说,这么突兀。王远林说,咱们这以前来过红军部队,有红色遗址,趁这机会,看看能不能搞搞旅游业。我说,穷山恶水,有啥可游的。那几个石匠光着膀子,大汗淋漓,在烈日下抡着锤子,主席的腿已经有了雏形。王远林也看了一会儿,说,总比当农民好,世世代代,都是农民遭罪,所以你龟儿子要好生读书。

拿完药回去时,我和王远林看见了先生,在那座没修好的雕像边,旁边还放着些看得出人形的石头,大概是战士。一个年轻男人站在战士旁,满脸无奈,先生的衣服依旧很干净,正当着众人的面,缓缓跪下,给年轻男人磕了两个头。王远林似乎认得年轻男人,喊了声名字,身体像是突然有了劲,冲了过去。先生伏地不起,王远林想拉他,他依旧伏地,僵持着,身体微微颤抖。男人对王远林说,叔,你看嘛。王远林瞪了他一眼,说,把你妈叫来。男人说,你把天王老子叫来,那也是我的房子。王远林说,先生,起来,再给你找一家。先生沉默,终于起身,衣前和膝盖处都是雪白的灰尘,左眼十分可怖,右眼也垂着,没有从前那种光亮。我从没见过先生这么窘迫的样子。

男人是旅馆老板的儿子。旅馆老板是个大妈,算起来跟王远林还是远亲。房产证写的是男人的名字,男人在外打工,大妈在家没事做,就把房子隔了几间,做成旅馆,算个营生。男人漂泊数年,带回一个外地女人,说要结婚,要重修房子,钱不够,希望母亲能帮衬些许。这样一来,旅馆是不能开了。男人查阅账本时,发现先生欠了近两千块,于是逼他还钱,大妈讲了情况,说算了,男人不干,一定要他还,并且要他立马搬出去。大妈帮不了忙,只好悄悄让先生走,先生大概下意识想往王远林家走,所以会路过雕像,没想到刚到镇外,就被男人追上了。

王远林帮先生还了这笔钱,又在镇上另一家旅馆开了一个月房间。先生像个孩子一样局促,甚至忘记了道谢。他对王远林说,我没想跑。王远林说,晓得。先生说,钱我想办法还给你,我给你打个欠条。王远林说,算了,记得还就行。先生沉默着。

回到家,我问王远林,这么多钱,你不怕他跑了?王远林说,莫给你妈讲。我说,他肯定要跑。王远林有些生气的样子,说,老子的钱,有你们卵事。

那顿酒王远林喝得很沉闷,我猜他心里也没底。我却很受触动。那时我成绩很差,初中即将毕业,很多同学都选择出去打工,我不知道该怎么办。我很羡慕先生醉酒那晚的样子,但又很害怕成为他下跪那刻的样子。夜里,我一直在想,人为什么要活成这样呢。我想也许有什么在指引他,也许是不为人知的往事,也许是神灵,也许是那本算命书。可指引我们的又是什么呢。我如何也想不通。那次离开以后,我再也没见过先生。

初中毕业后,我辍了学,准备去广州打工。回小镇看望王远林时,先生已经消失了。听王远林说,先生离开那天,一切如常,他把旅馆的小房间打扫一遍,把床铺和枕头整理得很平整,像往常一样出门散步,提着他的布袋,里面是一套换洗衣服和书,一路上跟人微笑着打招呼,在江边坐了很久,起身,不知道去了哪个方向,从此再也没出现过。王远林的那笔钱自然也要不回来了,但他似乎不怎么失落,心情反而很畅快,非要拉着我喝酒。我说我不喝。王远林说,挣钱了,你就是个男人了,男人得喝点。于是我陪他喝了两口,喉咙火辣辣的,实在不喜欢。王远林倒是喝了很多,喝完,躺在院子的凉椅上吹风,哼着小曲。我说,你念经呢。王远林说,你懂锤子,这是嘉陵江上的歌,这都是我爸爸那辈人传下来的。我说,啥?王远林说,出川。

我定神细听,实在听不出唱的什么,只有两句比较像中国话。娃儿,克(去)寻呀。娃儿,出川呀。嘉陵江水奔涌着,时而沉闷,时而嘹亮,跟王远林的歌声遥遥呼应,竟然有种奇异的美感,像咏叹。那年我十四岁,即将出川,走向新的世界,寻找一种没有意义的意义,星空下的世界之大,比肚子里的酒精更让我恍惚。王远林的歌声和水声相融,我忽然想起了沉默出现又沉默离开的先生,他的背影在宽阔的公路上渐行渐远,与黑夜融为一体,不知去向何处。

那是我第一次感受到生命的辽阔。

广东的日子并不好过,一个未成年人在日夜轰鸣的工厂里生活,会迅速衰老。我后来在网吧查过王远林那天唱的那首歌,资料很少,我翻了几十页才看到,是上世纪流传在嘉陵江上的民谣。讲述了一个少年出川寻找母亲的故事。乱世里,少年某夜忽然梦到自己从未谋面的母亲,决定出川寻找,而他的母亲正躺在烈日下,饿死的尸体被野狗吃得所剩无几。所以他寻找的只是一个虚无的母亲。可他为此而活。

我在广东看到了更大的世界。那里地处三市交界,遍地厂房,游荡着打工者、妓女、混混、病人,人们遵守最基本的法律和道德,更多靠生存法则的约束。工业区的机器彻夜轰鸣,宛如巨兽,吞噬了我们的一个个白天和一个个黑夜。工业区外就是高楼,像旗帜一样矗立在云层下,无限接近天空,夜里走出厂房,常常能看到那些写字楼反射的月光。我常常幻想生活在那里的人,他们离云层更近,他们的世界会是什么样的,是否也能看到尘埃,是否也像我一样,在无数个夜晚感到轻盈,感到自己与大地融为一体,感到年轻的生命被土地和机器吞没。我不知道。他们似乎虚无缥缈。我知道另一些事。厂里十五岁的广西女孩被人骗去做了小姐,另一个十六岁的广西女孩每天背着孩子上班,四十岁的湖南大叔用每月四千块的工资养活两个儿子,又在他们一起溺亡后一夜白头。他们是真实的,鲜活的。那个一夜白头的大叔后来某天走出厂房,因为垃圾桶里的瓶子和人起了争执,一刀捅死了另一个捡瓶子的中年男人,跌坐在垃圾堆边,自己报了警,等警察来时,点了最后一根烟,在夕阳下无声地哭泣。我能闻到血腥味,所以他们如此鲜活,甚至是滚烫。像一把火。我常常会感受到被他们灼伤的那种疼痛。

这个世界让我恐惧。那年我患上失眠,无数个失眠夜里,我会想起那个小镇,想起王远林唱的歌,想起先生读的诗,想起他沉默地离开、无人知晓的背影。有时也会想起嘉陵江。县城最有名的寺庙在江边,晨钟暮鼓,钟声在山间回荡,然后被奔涌的江水冲走,一路向东,消散在新世界的大风里。人们在神像前沉默地跪拜,眼睛里也藏着深邃的江水,如同先生算命摊前的那些人一样。江水往东,穿越群山,最后会流进更广阔的大海,但人会流向哪儿,会在何处消散,没人知道。

三

九年后,凌晨的成都街头,我坐在街边的长椅上回想起这一切,身边是温热的风。后来我回到学校,一步步走到今天,可依然会无路可走。那些回忆正在变得稀薄,我想我大概也在慢慢消散了,在新世界的大风里。时至今日,我依然觉得先生和我们不一样,或许正是因为他看起来好像从未消散过。

王远林已经老了,究竟老到了什么程度,只有他自己知道。我这才明白,那首出川的歌,出的或许不是四川,也不只是四座山。人这辈子要跨的山,何止千千万,只有爬上去,才能喘口气,人这贱命,就靠这口气活着。

现在先生爬不动了。我们还要继续爬。

四

再回小镇,变化颇大。当年的主席像也不在了,看来旅游业没搞起来。取而代之的是两栋楼,中间隔着一片空地,坐着许多沉默的老人,像一棵棵枯树。

王远林说那是养老院。我说,谁这么聪明,在农村修养老院,居然还有那么多人去。王远林说,政府。我说,在家住着不比那儿舒服?王远林说,现在村里走的走了,死的死了,还能种地倒好,那些种不动地的人,你说咋办?我说,去城里噻,又不是没儿女。王远林沉默片刻,说,不跟你讲,你懂锤子。

王远林真的老了,体现在酒量上。过去了九年,我也学会了喝酒,王远林从前一个人能喝一斤,现在有人陪也只敢喝二两。我们聊起我妈,王远林话不多,总结道,人这辈子,到底就是自己一个人,别的人再亲也没用。我说,那是你,跟人没关系。王远林夹了块黄瓜送进嘴里,没回答。

在世上还没有我的时候,有人这样跟他说话,铁定换来一耳光。王远林年轻时意气风发,脾气暴躁,发起火谁来都不好使。另一方面,他做事懂分寸,讲江湖道义,所以到哪儿都吃得开。我妈小时候,日子过得比别家孩子好。王远林这一生毁在女人身上。年轻时看上外婆,第二天就敢上门。娶了外婆以后,又在外面养女人,甚至领到家里来过。外婆不言语,娘家人来收拾了王远林一顿,他才老实,知道避人了。我妈出生那年,王远林跟一个女教师搞上,从前不哭不闹的外婆这一次反应很大,用上吊威胁。王远林不知所以,骂她疯婆娘。殊不知那女人找过外婆,说已经怀了王远林的孩子。王远林内心经历了多少风波,已经不得而知,总之后来选择了外婆,也没再乱搞。母亲小学六年级那年,外婆去世,葬礼上来了对母女,跟王远林没说过任何一句话,母亲看着那个女孩,有颗跟自己一样的泪痣,什么都明白了。母亲读到初中毕业,逃离了王远林,后来结婚,离婚,再婚,都没跟他商量过,也很少回来,只是偶尔转回点钱,用她的话讲,不是尽孝心,是尽做人的本分。

王远林再也没找过,孤孤单单过了一辈子。到老,梦里出现的是哪个女人,谁都不知道。他生命里最重要的四个女人,或许没有一个真正爱他。王远林说,我是卡在半路上了。但我想他或许卡住得更早。我听其他老人说过,王远林小时候爱读书,太穷,后来只好成了江湖中人,娶外婆可能也只是认了命。后来遇到那个女教师,再后来遇到先生,他才会那样没底线地对人好,像在弥补过去的自己。人有念想是好事,没有对错,有没有意义也不重要。王远林现在已经喝不动酒了,但还有念想,我想等去重庆见完先生,他或许会真正地老去。

天气太热,我和王远林只能上楼顶睡觉,他上楼的步伐已经有些僵硬。王远林说前段时间跟我妈联系,我妈让他去养老院,他不想去。我说,你这情况不是完美符合?去了还有人照顾你。王远林说,去了就真的老了。他不是个喜欢袒露脆弱的人,我一时竟不知道如何回答。去重庆的火车票在翌日下午,可这个鬼天气,别说睡懒觉,能睡着就该感天谢地。我脑子有些乱,怎么也睡不着,半梦半醒间看到林中起火,有人呼救,像掉进一个清醒的梦里。我想走近看看,那声音越发响亮,才忽然惊醒。原来不是梦。

王远林站了起来。我揉揉眼睛,顺着方向看去,江边有几道摇晃的手电筒光,几个男人的声音也越来越嘈杂。王远林说,出事了。然后拿着手电准备下楼。我跟了过去。江边没能凉快点,深夜的风也很热,像桑拿房里的暖流。几个老人围着江边的房子,王远林也走过去,我跟在他身后,闻到一阵恶臭。

尸体已经腐烂了。我认得这个女人,照辈分,得叫声外姑婆。一个苦命女人。年轻时丈夫死了,儿子长大后说出去打工,一去就再没回来,也没再找,就这样孤独地老去,孤独地在江边的小屋里等待死亡。到头来尸体臭了才被人发现。

她没有亲属,附近几个村子只剩四五个老人,商量着一起忙完后事。重庆之行只好推迟。警察赶来后,很快确定了死因,热射病。他们都没听过这病,我也没听过。但头一次见到熬不过夏天的,实在有些触目惊心。第二天的葬礼很简单,挖个坑埋了,立几块石头了事。几个老人趁此机会喝了点,一个老人说,今年热得有点怪了。王远林说,老天爷看人太苦,下来收人,让他们享福去了。王远林面无表情,但我听出了话里的落寞。那顿饭,王远林一口酒都没喝。

去重庆的火车上,王远林一直打瞌睡,他这个年纪的人,瞌睡一般不多,他身体也没出问题,或许有什么心事。我也沉默着。车上所有人都拉着窗帘,路过嘉陵大桥时,我透过窗帘缝看见几个年轻人骑着摩托在江边游荡,江水已经晒干了,他们扬起车头,一个猛子扎进河道里,拧满油门,和桥上的火车赛跑。像极了贾樟柯电影里的画面。王远林眯着眼,不知是醒是睡。我忽然想到,他这一趟或许不只是送别故人,也是正式迎接自己的死亡。心里莫名有些难受。

抵达重庆的夜里,我们见到了先生,他在一家社会福利机构办的敬老院里。算算时间,他今年已经七十二岁了。先生肉眼可见地老了许多,从内到外,像个强撑精神的活死人。我本以为他们有很多话可聊,像当年一样,没想到对话简洁得过分。先生说,来了。王远林说,你还行吧。先生说,还行。王远林说,还行就行。先生艰难地撑起身体,手伸到褥子下,抽出一个鼓鼓的信封,说,这是欠你的两千两百五十块,都在这里了。王远林愣了愣,接过钱,说,好。先生看看他,又看看窗外,说,不早了,回去休息吧。王远林说,你好好养着。先生摆摆手。王远林转身走向门边,半路又回头看看先生,说,那我走了。先生没有回答。

回到酒店,王远林把信封给了我,我不要,他塞进我的包里,说,我留着钱也没地方用。我说,这点钱他记了快十年。王远林说,他嘛,他这种人,跟别人不一样。我说,当初他为啥跑到镇上去?王远林沉默片刻,说,他跟我们不一样。

翌日下午,我和王远林离开重庆。离开前,王远林让我买点礼品送过去。我说,我自己去?王远林说,你去。我不太理解,只好买了些牛奶和补品,送到敬老院。没想到先生还记得我的名字。先生说,你们路上小心。我说,会的。先生说,你工作了?我说,工作了。先生说,要好好工作,要对得起国家,对得起人民。我摸不着头脑,只好说,会的。先生说,你们快走吧,天气热。我说,您好好养身体。先生沉默,眨眨仅剩的右眼,朝我挥了挥手。

回乡的路上,我有些恍惚。王远林和先生今后大概再也见不到了。以我对他们的印象,这一面怎么也不至于见得这么寡淡。当年的种种,像一阵风,轻轻地就过去了。人生的意义在哪里呢。我问王远林,他后面咋办?王远林说,他应该有自己的打算。我说,这样的人,老了怎么会是这样的下场。王远林说,他这种人,不一样的。

回程途中,王远林给我讲述了他了解到的关于先生的一切。

先生姓马,老家在湖北宜昌。运动的时候,他因为家里成分不好,受了牵连,那时又年轻,嘴不服软,差点被打死。后来下乡,没再回过城里,运动结束后留在云南乡下做了老师。十年弹指间。马先生心境有些变化,几欲自杀,幸好遇到一位姑娘。两人年纪差得有点大,其中挫折,自不必提,总之心在一处。几乎快要成婚时,姑娘却突然消失,连她家里人都不知道去向。马先生心灰意冷,离开云南,开始流浪,寻找那个姑娘。自然找不到。那些年世界又成了另一种样子。马先生几乎走遍大江南北,寻找的东西也渐渐模糊,成了遥远的图腾。他卡住了,或许是差点被打死的时候,或许是姑娘突然消失的时候,或许是在天地间流浪,看到世界之大、生之须臾的时候。他研究起命理,并以此为生。仍然流浪,像从一场梦活到另一场梦,他在这种旁人看不到的动荡中活着,并尽可能地维持自己的尊严和体面。而命里的那个图腾,被岁月侵蚀着,和记忆一起变得遥远。他沉默着,大口呼吸,继续上路,直到无路可走。城市化,全球化,信息化。他对这些一无所知,只是独行,在月光下,静谧的大地上。漫天的星辰下,一切都充满问题,到达终点时,答案自然会出现。

这是个再平凡不过的故事。

他看到的答案是什么呢。我不知道。我想王远林也不知道。先生眼睛被戳瞎的那一刻,跪在一个年轻人面前的那一刻,或许他自己也不知道。他给自己寻找信仰,去相信,再接受它的崩塌,再寻找,如此循环往复,就这样流浪过一生。

讲完先生的事,王远林又陷入沉默。他也要走向他的终点了。他的答案是什么呢。人要面对这一刻时,总是会惶恐。回乡以后,我也要回成都,跳进那口热气腾腾的大锅里。我也很惶恐,但我想我终于清醒了一些。

王远林还是进了镇上的养老院,和那些老人一起坐在那块空地里,互相沉默着,成了一棵新的枯树。离开那天,他回头看看老屋,像孩子一样拉着我。办好手续,我准备离开,他看着我,张了张嘴,但什么都没说。我说,外公,我走了。他才终于开口,却没挤出什么话,只说,路上小心,注意身体。

去成都的火车上,我耳边又响起了王远林在我十四岁出门远行那年唱的民谣。娃儿,克寻呀。娃儿,出川呀。车窗外的嘉陵江依然干涸,人间的浪潮却永远不会停止。我有些想哭。故乡和远方之间,隔着一条污浊的河流,叫生活。人总是希望它变得清澈,于是潜入其中,摸黑前行,流浪,寻找,清理体内体外的垃圾,试图在河底寻找星辰,却从未想过让自己成为天空,到头来见不到星辰的光,还丢了自己。

半个月后,我找到了新工作。第一天下班后,我挤在成都二号线的地铁上,被人潮包围着,又接到了王远林的电话。这一次他的语气轻松了许多。他说,我接到那边电话了。我说,哪边?他说,先生那边。

王远林说,先生走了,像以前一样。

我能想像到那个老人的样子。他身体已经不如从前那么好用,但眼神或许比任何时候都清澈。他在一个安静的夜晚,独自起床,换好干净的衣服,把床铺整理得干净平整,走出大门,消失在月光下。他会从容体面地走向死亡,这简直是世上最幸运的事情。

人潮汹涌。有人上岸,有人下水,有人攀登,有人坠落,有人赤裸,有人麻木,似乎都不重要,没人知道世界会变成什么样。或许世上的一切都无意义,但寻找本身就是最灿烂的永恒。

走出地铁站,地铁口外是茫茫的黑夜,夜空中悬着高高的月亮,下面是沸腾、沉默又孤独的城市。人们低头前行,并不喧哗,只有冰冷的月光,穿过黑夜,大雾般蔓延,像条小船,迎着眼前的万重山,朝我们静静驶来。

全文完

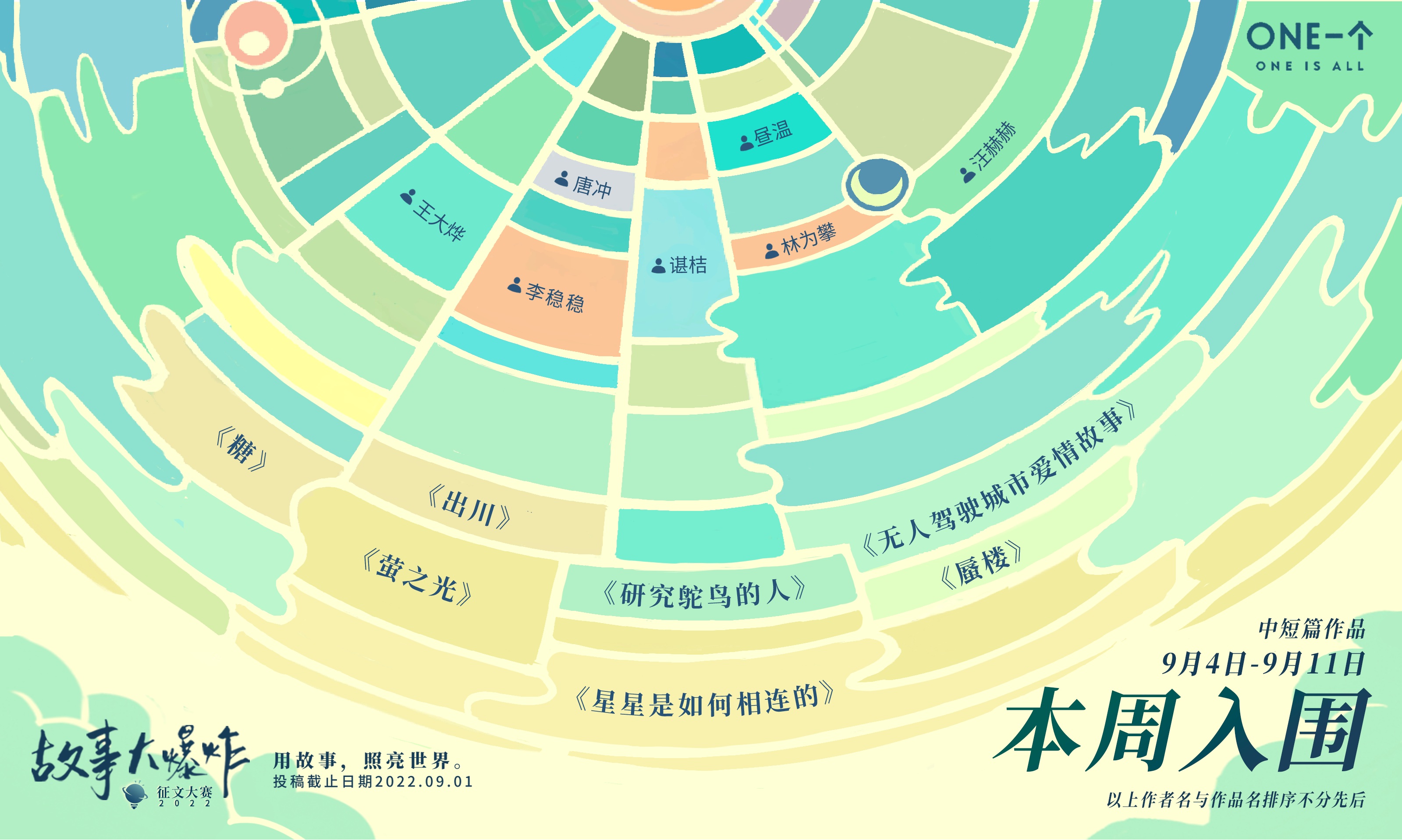

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品40号。