1

陶列扎进河里的那一刻就后悔了,他想起搁在岸边的裤子口袋里还有一颗水果糖。这么大的太阳,别给晒化了。

还有比糖更好吃的吗?

十岁的陶列想不出来。

这是1968年的夏天。

那颗水果糖来之不易,万一晒化了粘在口袋里扯都扯不下来,没得吃不说,回家还得挨骂。可是张海明已经下水了,而且超过了至少一两米,陶列想再不能被他比下去,只好硬着头皮继续游。

这是运河的一段,高高的堤坝那边,再陡直往下,才是他们住的小城。很久远的古书上,小城就有名字了。历经上千年,小城还是很小,像是缩在一个蚕茧里,自给自足,生老病死,也决不伸出头去,多长那一寸。

陶家算是外来户,老家在苏南。陶家不出名,但陶家几个孩子的名字很出名——依照“马恩列斯”的顺序往下排:陶马、陶恩、陶列、陶斯。父母是小学教员,跟随苏南支持苏北的政策,举家来到这里,一晃十多年。陶列和哥哥姐姐都是在这里出生的,前几年刚得了一个妹妹。他是一直被叫作老三的。

运河日日夜夜流淌着。陶列曾经追着一道小波浪,一直跑到很远,追不上,任它远去了。他想像着它一路的旅程和目的地——据说可以到达北京。他爸爸是地理老师,家里最多的就是地图。陶列还不识字就学会了看地图,早就知道那个最大五角星的所在就是北京。陶列常盘算游着游着,便可以游到北京去了。饿了就上岸,也许路边就有山芋地,走远点还有卖包子的。他藏着这个志向,但也不是尽心尽力地,只盼着哪一天突然就被他悟到了游泳的绝技,从此再也不用练了。虽然现在陶列连比他小一岁的张海明都游不过。

这是盛夏的午后,小城除了蝉声,万物都进入午休时段。陶列和张海明正进行着他们一生中最不起眼的一次比赛。之前他们已经这样比过好多次了,一般都是张海明赢,按照事先说好的,张海明赢的次数积累到五次,陶列要请他吃个包子。反之陶烈赢五次,张海明就得奉送一颗大白兔奶糖。

张海明点名要吃红太阳饭馆的三丁包子,一毛钱一个。陶列唯一的收入来源是每周一次妈妈给的两分钱。张海明一个包子就得花去他一个多月的储蓄。陶列也爱吃包子,但一年没几回,每次看着张海明吃得那么快活,他心里不晓得有多羡慕。

小城是以包子出名的,经常有外地的旅客专程来吃包子,吃了还带着走,那些坐上轮渡,手里捧着油渍斑斑的报纸包的就是他们了。

陶列也爱看轮渡。他常会想象自己坐轮渡当一回旅客,一路可以看到在地图上见过的那些充满诱惑的地名。但其实除了小城的近郊,他哪儿也没去过。即便那一年苏南的爷爷去世,父母只带了襁褓中的妹妹去奔丧,而将三个孩子托付给邻居。他妈妈虽然好面子,也不得不跟人诉苦:孩子多,路上走不起。

那天午后的运河里,陶列努力游着,他一边记挂着裤子口袋里的水果糖,一边想着怎么样追上张海明。张海明已经吃了三个包子了,可他一个大白兔奶糖也没赢到过。也许是大白兔奶糖的刺激,那天陶列竟然第一次反超了张海明。

除了游泳之外,陶列最痴迷的就是吃。在那个食物极度缺乏的年代,没有陶列不爱吃的,而在那一长串让他流口水的吃食里,最爱的就是糖。大白兔奶糖是所有糖的顶级殿堂,轻易去不得,平时若是能有点水果糖、麦芽糖吃吃,就觉得很幸福了。

家里的白糖是妈妈锁在碗橱里的,从供销社称的点心也是隔离在柜子里的,除了年幼的妹妹有资格经常吃上几块,陶列和哥哥姐姐都是没有份儿的。就算是过年,屈指可数的糖也是万万不容他过瘾的。在陶列的世界里,糖几乎绝迹,所以他对糖的热爱是包罗万象的。从白糖到红糖,从古巴砂糖到水果糖,从煮完红薯后锅里剩的甜水到医务室的葡萄糖。只要是甜的,他都爱。

为了糖,陶列绞尽脑汁,他甚至觉得一生就打算为这件事好好过下去了。为此他竭尽全力。因为没有钱,陶列获得糖的途径通通都是用交换来实现。他偷偷拿了哥哥收藏的邮票去换水果糖。他用妈妈晒的萝卜干跟人换了一小块麦芽糖。他甚至想过诱骗姐姐剪了长辫子去变卖,结果当然没成功。

大多数时候他还是自食其力,比如冒着被猫抓伤和摔死的危险去树上掏鸟蛋,然后拿着几颗热乎乎的鸟蛋去校医务室换一支葡萄糖注射液。那时的小学校在大扫除常常有这样的情景:每间教室里桌子和椅子给挪到操场里,桌上架满了椅子,像一座山似的。为了一块牛奶糖,陶列和同学打赌,爬上了三米多高的椅子山,结果摔了下来,万幸没伤筋动骨,但撕烂了新汗衫。这是他难得的一件新衣裳。为此他妈妈拿着菜刀追了他两条街。当语文老师的妈妈完全可以兼职教体育,她的彪悍和体力是众人皆知的,陶家老三调皮捣蛋的名声就在她一年若干次的沿街追打中树立起来。

有一次,陶列好不容易得着了一大块麦芽糖,心满意足地边走边舔,突然一个要饭的冲出来把糖从他嘴里生生地抢走了。悲剧来得太突然,他第一个反应就是呆立原地,等奔出去,再想拼命夺回来,已经迟了。要饭的迅速往糖块上吐了口唾沫,想必是很有经验了。陶列只好眼睁睁地看着那人得意洋洋地咬糖而去,这是他少时记忆里一等一的憾事。

陶列对糖的执迷以至于差点送了命。他经常拿鸟蛋换葡萄糖,因此对医务室渐渐熟悉了,差不多摸熟了地形后,有一次,趁着没人注意,悄悄顺走了几瓶糖衣药片。此后的几天,他就有事做了。他把药片藏在书包里,每天含几颗,小心而陶醉地将外表的糖衣吮食干净。头几次很小心的,生怕把内核的药吃下肚去,后来吃着吃着也就轻敌了,竟不知不觉将药片也下了肚。苦是小事,他也害怕药的,终究心里发憷,等了一会儿并没反应,才放下心来,于是胆子更大了,又贪图那甜,忍不住又开始吮,又不小心接连吞下去几粒药片。他觉得自己吃出了经验,已经不大害怕了,还高高兴兴去上课,上了半节课的时候,突然肚痛难忍,到了医务室只好坦白交代,吓得小护士哭着把校长喊来了。陶列直接被送到了县医院洗胃。

在确定陶列平安无事后,妈妈杀气逼人地光顾了医务室,她认定是医师给儿子吃错了药。校长亲自劝说了妈妈,并给出真凭实据,证明药是陶列偷走的,原本学校也要追究其责任的,但是看在是本校教师子弟也就算了。妈妈表面上还要感激涕零,心里恨不得赶紧杀回去惩治儿子。

陶列最终没有挨打。他一脸苍白,身体蜷在被子里,拱出一个很小的形状,好像一个婴儿。妈妈心软了,她何尝不清楚儿子偷糖衣药片就是为了解馋。她悄悄流泪,思想斗争了半天,狠下心来去买了一瓶橘子罐头,再从家里最隐秘之处拿出几颗大白兔奶糖。陶列靠在床上,虚弱地吃着糖,他觉得太幸福了。

过了些日子,陶列就忘了吃错药的惨烈,又继续开始为糖奔忙了。医务室是不敢去了,他就四处乱窜。上树捅蜂窝找蜂蜜吃险些被马蜂盯,下河捞鱼卖了换钱买来一大块土焦糖藏在床角,本想美美可以啃一周,引来蚂蚁上床爬得到处都是,讨来妈妈一顿狠打。有时候他跟着卖烧饼的走街串巷,只为了一口碎渣子,他用衣角兜着那些烧饼的碎屑,很小心地在嘴里嚼着,有时候还会吃到几颗芝麻,轻轻一咬,便有那油汁四溢,分外甘甜。

2

陶列原以为对吃糖的痴迷会是一辈子,可等他到了十六岁,才发现完全不是这回事。这个年龄的男孩子再那么恋慕糖——而不是当兵或其他什么,看上去是一件相当丢脸的事,他痛下决心要放弃这个爱好。

那是1974年。

高中生陶列依旧爱看轮渡、喜欢游泳,但那时他已知道坐上轮渡离开小城和游泳到北京几乎都是不可能的,因为他不止一次听到父母在商量等他毕业后去某个还算吃得开的工厂——就像他哥哥陶马和姐姐陶恩一样。这两位高中优秀毕业生一个进了印刷厂,一个进了药店。

十六岁的陶列跟以前完全不一样了。看见他的人都赞他长得俊俏——对于一个男孩子来说,这个词似乎是贬义多些的,但他是真的当得起这个词。好多人都自然地拿他同三个兄弟姊妹比较:陶马身材高大,但五官一般,陶恩虽然清秀,但过于瘦小。小妹陶斯还是个在发育的小学生。陶列鼻子高,眼睛大,皮肤白,个子又高。结论是:陶家的孩子就属陶列最好看。

陶列的好看渐渐超越了陶家的局限。他已经十六岁了,这个年纪要在以前早可以娶妻生子,媒婆一定是踏破门槛的。小城过的是新社会的生活,但对于相貌好坏的民意还是依着传统。一时间,陶列的俊就有点远近闻名了。人人都说“那个调皮捣蛋的陶家老三”真是男大十八变。

妈妈自然早不再沿街追打儿子了,受多了夸奖,渐渐先有了未来婆婆的傲气来。“老三将来的婚姻大事我是不管的,他喜欢哪个就是哪个,就算是找个丑丫头,那也是他自己的事。”别人也听得出来她这一半都是自夸的。

起初面对年长异性的夸赞,陶列是铁定先把脸涨红了,但这更得了她们的心意,于是招人喜欢是躲不了的。陶列在心里也微微地喜悦起来,这种前所未有的自信,一下子激活了心里面最黯淡的部分。他决定要做出番大事来,才不辜负这受欢迎的容貌。

不久,陶列找到了一个新的奋斗目标:学体操。

那一年,在距离小城近五千公里的德黑兰,举行了第七届亚运会。第一次参会的中国队,体操男女队双双获得团体冠军,在全能和单项比赛中获六枚金牌、八枚银牌和两枚铜牌——这一串闪光数字被体育老师反复说起,在陶列心里牢牢扎了根,也直接触发了他的新梦想。

这也是陶列深思熟虑的,他觉得体操除了可以练习形体、健美身材,还能为国争光,再就是练习起来无需另外花费。学校操场可做练功场地,双杠就是主要器械。

热情的体育老师虽然推崇体操,但完全不会体操。陶列的教材就是报纸上的运动员照片。那时没有电视,电影是所有娱乐和资讯的中心。陶列为此去看过好多次《闪闪的红星》,别人看潘冬子,他只关注短暂穿插的新闻纪录片,那里面偶尔有他梦寐以求的体操片段。他每天去操场,依照对电影片段的回忆,一个动作一个动作练习。为了避免招人耻笑,他一般都是错开上课的时间,要么很早要么摸黑。

家里人突然就发现陶列不赖床了,每天很早去学校,很晚才回来。妈妈觉得很宽慰,她渐渐学会要给儿子足够的面子和尊严,于是在和别人的交流中会特意多夸夸老三。“这小孩子小时候皮死了,现在好像开窍了啊。”爸爸如果在场也会紧跟一句:“总算懂事了。”

那是九月,陶列把妈妈不穿的紧身棉毛裤偷了出来,除了短了些,腰有点大,勉强可以当练功裤。终于有一天,妈妈发现裤子不见了,翻箱倒柜地找着,始终一无所获。要不是爸爸劝阻,妈妈差点就去报告派出所了。一连好多天,全家没事就找裤子。妈妈先觉得纳罕,后来反而跟自己怄气了,坚持不再买新的,每天都会嘟囔几句:“我就不信我的棉毛裤就这样不见了。”

棉毛裤被陶列藏在操场一棵树上的喜鹊窝里,喜鹊一家大小早就被他消灭了。他又找了半块油布,把裤子裹好,防灰防雨。只是每天练功前都要爬树取裤子,也还是挺麻烦的,陶列也就当热身了。

练体操持续了大概半年,陶列知道心里的热情正在一点点消退,所以分外着急,决定要更加苦练。那是个初冬的傍晚,陶列准备回家吃完饭后就回操场,他有一个新的动作要急于尝试。

为了抄近路,陶列从一个巷子拐进去。那里不常走的,听说以前是住着一些以前的大户人家,他没见过以前的风光,只看到现在的萧条。房子早被查封了,以前的人早就死的死、散的散,但这地方还在,就依然会被连累的。许多孩子在很小的时候常被吓唬:“不听话给你扔到xx巷去,地主婆要吃人的,小孩子的心最好吃了……”现在那地方逐渐见了光,但也是寥落而荒废的,终日没什么人经过。陶列走过一家门口时,被放在门前的东西吸引住了。摆得很整齐,但还是一堆待售的破烂。卖主是个帽子几乎遮住了半边脸的老头,搭着眼皮,故意正眼不瞧人的,又像是打着瞌睡,软软歪着墙,竟不似有活气,连带着他的小摊上也像是可卖可不卖的。

待售物里有小酒杯、碗碟,十来本发黄的书,几张绣花的方巾,磨了漆的家居摆件,居然还有一把小提琴——陶列在书上看见过几次的一种神奇乐器。他拿起那把琴,用袖管擦去灰,拨了拨琴弦,听到一种闷闷的声音。那老头像是睡着了,竟不去理会陶列。他就是现在拿了琴撒腿就跑也是未必不可能的,但他不敢。他拿着这把琴,陷入了极为困窘的境地,他晓得自己太想要它了,但是明白自己绝不可能拥有,他站在那儿,想等着什么人给他评判,没准这一下去就与他命运攸关。

四周别无他人。

陶列突然觉得这巷子压根是不存在的,也不晓得自己今天怎么就误打误撞闯了进来,既然进来了就不能空手而归,再不济就得抢了一样东西——比如这把琴。

老头动了一下,似乎刚刚醒来。“小孩,你想要它啊?”

陶列“啊”了一声。

“看你面相蛮好,给你这个数,拿去。”老头张开手掌。

“五毛钱?”陶列脱口而出。

“五毛钱,给你拿一下倒是可以的,五块。”

陶列心里像有个回声,打得他人一下子就晕晕的,无可奈何地把琴放下。

“五块钱有吧?”老头问他。

“有是有的……”陶列支支吾吾。

“要不这样吧,你先拿着走,回头把钱给我送来。”

这倒是万万没想到。陶列惊呆了。

“要是你刚才拿着就跑了,我也没有办法啊,看你蛮老实的。半买半送吧。”

“我一定把钱拿给你!”

陶列抱着琴就要走。老头喊住他。

“还有琴弓呢。”

陶列从老头手里接过琴弓,才跌跌撞撞地跑起来。他没敢往后看,生怕一看一切都消失了,连带着手里的这把琴。他顾不得盘算五块钱,心里只想着:我有一把小提琴了!

琴是藏不住的,陶列回到家就一五一十交代了。琴放在饭桌中央,全家人围坐看着。在这个家里,除了收音机,这把琴就是唯一和音乐有关的东西,但其实还有一样,爸爸以前有一位近似女朋友的朋友,就是一位音乐老师。因为这样,妈妈像是故意要和音乐这两个字绝缘似的。在她的管控下,平时在家里,与音乐相关的物件或交谈几乎绝迹,生怕一不小心就触发了爸爸不必要的怀念。

“五块钱倒真是不贵的。”妈妈一时忘了音乐老师,从她精于算账的脑子里讲出了一句真话。

陶列喜出望外,跟着就是巨大的崩溃,因为陶马和陶恩立刻双双“出卖”了他,当面向父母报告陶列藏着金额不明的“私房钱”。那其实就是他偷偷攒的几十个硬币,其中五分最少,一分最多。

陶列攒的硬币如实上缴,总共三元七角。妈妈再给他一元三角。陶列拿着这五块钱,兴冲冲地去找那老头了。

再回到那巷子,就全然不一样了。还是无人,还是破败,只是少了那天让陶列心旌神荡的东西,但他已经不在意这些了,有了那把琴,好像什么都无所顾忌了。他凭记忆来到那家门口,但是破烂摊已经不在了。敲了敲门,也无人应答。他想了想,决定做一件优雅的事。他写了张字条,说明上次买琴事宜,和钱一起装在纸包里,然后把那纸包塞到了门缝里,为了防止被路过的人不劳而获,他把纸包往里塞得很紧,不仔细看是看不出来的。

过了几天,陶列再去看,那纸包已经不在门缝里了。整个交易才算完美结束。陶列终于长舒一口气去练琴了。

所谓练琴,基本上属于摸琴,因为他还拉不出音调。爸爸冒着被妈妈怀疑的危险,给儿子找了本关于小提琴的书,陶列便慢慢揣摩起来,过了一阵子,竟然也能拉出旋律来了,越发有了斗志,渐渐就把那先前最爱的体操忘了一干二净。

隔了好久,他才想起鸟窝里的棉毛裤。有一天他爬上树取下来,扔了油布,把裤子挡了挡灰,然后悄悄塞到妈妈的衣柜里。一个下午,妈妈意外发现了这条失踪很久的棉毛裤,把她吓得久久缓不过劲儿来。这时候,她听见儿子拉琴的声音远远传来,“咿咿呀呀”地,像个老妇人的哭泣。

陶列还给自己取了个艺名:列尔琴。他幻想在最繁华的省城或者更繁华的北京某个金碧辉煌的音乐厅里,列尔琴穿着燕尾服,悠悠举琴,曲惊四座。照例会有报社和广播电台的记者争相采访他,当天他的照片就出现在小城能看到的报纸上,他的声音就通过街头的大喇叭传遍全城,这还不算完,第二天早晨,最权威的《新闻和报纸摘要节目》又会在广播里再度歌颂这个天才音乐家。

陶列把未来最美好的可能都想了不止一遍,然后在心里默默消化,便添了许多实在的动力,练习起来就越发刻苦了。

父母看在眼里,私下合计,如果老三真能成器,不止光耀门楣,将来回苏南老家时也是有脸面的。吃饭的时候,妈妈比以前更频繁地给他夹菜,有时候炖只鸡,鸡腿是一定要第一个给他的。家里买的糖,自然也少不了他的。陶列的心思已不在这些吃的上面了,他有了更加崇高的目标。

因为练琴,陶列自然忽略了体操,刚开始他是有意遗忘这个曾经的宏愿,大义凛然地逃避,心里有一种不要因小失大的慨然,但也是蜻蜓点水的,不敢细想,他怕一旦多加深思,会连累到对新理想的信心。他其实深深明白难以面对曾经执着体操的自己,他必须有意不去想那些,心里偶尔淡淡飘过的影子里,也仿佛是规劝自己:那个错误是偶然的,现在的这个列尔琴才是真格的。

过了一阵,出了件事。双杠断了。那是一次多雨之后的久违晴天,很久没上的体育课终于开课,几个孩子正在双杠上玩,重重地摔下来。所幸都只是轻伤。陶列听说了这次事故,曾经去那儿看过。双杠已经断裂在地,露出了里面锈迹斑斑的空心。他呆呆看着,好像觉得那空心跟自己有什么关联似的。他认定双杠本身的质量就成问题,断裂跟自己以前多次苦练无关,于是心头一紧,原来不练体操还救了一命,否则摔下来的很有可能是自己。看来是命中注定。

陶列把双杠断裂当作冥冥中的暗示,然后心安理得地忘了体操,一心一意拉琴去了。

那时陶列已经不常去看轮渡了,因此他错过了和崔美芳的第一次相遇。

3

1976年,三十七岁的崔美芳第一次来到小城,因为她的丈夫在这里担任文化馆创作员。本来几年前她就该来的,因为母亲重病,她一直耽搁在南京,侍奉老人离世方才抽身而去。但南京也不是她的家乡,她来自新疆一个叫伊宁的地方。1969年,她和祖籍小城的丈夫来到了南方。崔美芳在心里是管这叫做避世的,可决计不敢说出来。她有很多东西都是悄悄藏在心里的——不,连心都不是,顶多是皮囊之下。

崔美芳一来就进了中学当语文老师。因为是早打算一生一世在这里的,所以初来乍到,却并不觉得兴奋。从轮渡下来的时候,看着这陌生的小城,还没踏足就有了倦怠,反正走得慢走得快,都是一回事。

她丈夫吴水平却不这么认为。这位年少时离开小城又在青春渐逝时被迫回来的文化馆创作员,对于家乡有着吃一块热豆腐的感觉。含在嘴里会觉得烫,嚼碎了很快能化成浆汁,简直像没存在过。他不爱小城,但需要时却不得不爱它,不得不含着它。以此作为避世之地的选择是没有错的,这几年来,他一直风平浪静,日子不好但也绝对不坏,他虽然一心一意等妻子来团聚,但有朝一日离开小城的理想却也从来没丢过。

崔美芳一来,吴水平就开始倒计时离开小城了,他把计划告诉妻子,却没得到想要的热烈回应。“先别想这些了,以后再说吧。”崔美芳淡淡地说。

中学里多了一个人淡如菊的崔老师。她对谁都淡淡的,但又非那种拒人千里的冷淡,更多的是沉静和柔弱,但她长得不算娇小,皮肤也不白,五官也是很有力道的那种,看上去属于强悍的女人才对。有了这种反差,崔老师的名气反而更大,也因为她的语文课教得好,她的普通话说得好。她的课是不限于课文的,旁征博引古往今来,热闹非常,与她平时的做派迥异。但是下了课,崔美芳又变回冷清的崔美芳。连同事她都不怎么搭理的。久了,大家就把这当成一种个性,毕竟是外来的,想是久了熟了也就好了。小城对外来者有一种天生的宽容,大概是因为好奇心,凭他是谁,都是有着不一样的故事——小城里没有的故事——便都是可以使人尊重的。

崔美芳不记得第一次看见陶列是什么时候。每回走进教室,听着班长喊起立,一屋子学生齐刷刷站起来,她就觉得头晕,压根是不会仔细看他们的。上课中间,她也不喜和学生互动,基本不会格外留意某个学生,所以当那天听到陶列喊自己“崔老师”的时候,她有一丝恍惚。

那是个星期天,崔美芳捧着一个铝锅去买馄饨。她准备多买点,午饭就不用做了。人比较多,排着队。就在那时,她看见一个白皮肤大眼睛的男孩朝他微笑着。

“崔老师,你也来买馄饨啊?”陶列没有说小城本地话,而是讲了普通话。

“你是……”崔美芳完全不记得这个孩子。

“我是高二(3)班的,我叫陶列。”

崔美芳对这俊俏的男孩子立即有了好感,她这个年龄段对于年轻的好看异性多半有天生的兴趣,不像二十多岁时,也喜欢好看的男人,但是因为有着私心,反而有了距离,有时竟要刻意地疏远,就算是光欣赏也不得畅快。到了她现在这个年龄,便是欣赏男人的最安全地带,尤其是这样年轻的少年。她可以带着十足的旁观态度,不加私心的,也不会被误解的,更不会有非分之想的。崔美芳当不了姐姐,阿姨也够不上,既不算年轻也绝不是年老的年纪,正可以更悠然地看着他的好看,毫无压力和顾忌。何况还是他的老师。

那时陶列已经渐渐学会了在年长异性中曲意奉承——但绝不是那种谄媚、卑微的。这是他的过人之处。他让每一个欣赏他相貌的成年女性都深感他的懂事,只恨不得没个与他般配的小表妹或是大侄女,也有的会暗暗偷笑如果再倒回去十几岁,不见得就拿不下他。陶列的心里还容不下这许多,他只晓得她们喜欢他,他便小心翼翼地维持她们的喜欢即可。虽然没有多大的野心,但久而久之也被惯出了一种自恋来,认定所有的姐姐阿姨都是对他青睐有加的。

但是,陶列没有在崔美芳那里获得同样的回应。

崔美芳听完他自我介绍后,没有表示什么,只轻轻瞟了他一眼。这时正好轮到她了,便径直端着铝锅去盛馄饨了,再也没理陶列。在场偏偏有一个女顾客是认识陶列的,平时就爱逗他,把这一幕看得清清楚楚,自然不放过他,便对他说:“你们老师不理你啊?陶列你要想办法讨好人家啊。你晓不晓得怎么讨好老师啊?”

陶列自然答不上来,但他并没有恼怒,适时地表现出恰到好处的羞涩之后,便走了。对这件事,陶列虽然有点失望,但也没太放在心上,这个脾气怪怪的崔老师,大家都是知道的。

那段时间陶列对小提琴正到了如痴如醉的地步,除了上课睡觉就是练琴。为了找感觉,也免得扰民,他在运河边找到了一块固定的练琴之处,正对着河岸,旁边还有一些树木。只可闻声不见其人。他早在未来的《列尔琴传记》里为此地起了个优雅的名字:闻涧谷。

一天早晨,陶列照例来练琴,拉了几段,感觉到树丛里有动静,便大声问是谁。没想到还真有谁,只见一个人走了出来。却是崔美芳。

“崔老师?!”

陶列第一个反应是紧张,他听说过崔老师的来历,以前和丈夫在新疆是做艺术工作的,自己的这点小名堂估计早被她看扁了。他连带着想到之前买馄饨时她的冷淡,早把自己和眼前的崔老师泾渭分明,所以鼻尖就冒汗了。

崔美芳语气还是冷冷的。

“这琴是你的?”她问。

“是的,崔老师。”他答。

“练多久了?”

“没多久……几个月吧。”其实早已经不止了。

“为什么喜欢拉琴呢?”

“音乐是这世界上最抚慰心灵的东西,每当我拉琴,就觉得自己是自由的。”陶列将未来的列尔琴要讲的话先说出来了,虽然他觉得很造作,但没来由地就是敢说。

崔美芳表情依旧淡淡的。

“没想到这里还有这么喜爱音乐的人。”崔美芳说。

陶列注意到她说的是“人”,而不是“学生”,或者“孩子”,不由得紧张,但也许是激动。

崔美芳向他伸出手。“可以让我试试吗?”

陶列赶紧将琴递给她。

崔美芳便拉起琴来,一曲如泣如诉的调子,陶列不知道是哪一支名曲,也不敢多问,只静静地听。

一曲作罢,崔美芳将琴递给陶列,问他:“听出什么感觉了吗?”

陶列只好硬着头皮回答:“好像很悲伤的感觉……”

崔美芳突然笑了,这一笑,脸立即生动起来。

“你哪里听出悲伤了?”又问他,“想以后学音乐?”

“想是想的,反正对于艺术类的东西,我都有兴趣的。”陶列觉得这样的回答是最保险的。

崔美芳仔细打量他,不由得心存怜惜。她来此地尚短,还不知道小城根深蒂固的东西是什么——她不爱但也不恨——但她知道眼前这孩子是嫌恶这地方的,嘴上和心里都绝不甘愿属于小城,他是盼着离开这里的,可他还这样年轻,将来的风波还不知道有多少。她是经历过一些的,那些陶列将要受的,她多少已经有了感同身受,而且差不多是和陶列同病相怜的。因为来小城她本来就是心不甘情不愿,待了越久就越像是自己给自己受刑的。崔美芳一边唏嘘自己,一边连带着同情起了陶列。她在那一刻有了念想,如果有机会是要帮帮这孩子的。不过这些她都在心里默默盘算的,一个字也没说出来。她知道目前唯一可以做的也就是口头的鼓励,作为老师,这也是她应该做的。

“陶列同学,你继续努力吧。”说完,她便走了。

以后的日子还是不一样了。崔美芳指名要陶列做了她的语文课代表。陶列就常常必须去见崔美芳,虽然左不过是交作业之类的事情,两人的交流也因此慢慢多了。崔美芳还借给他好些艺术类的书,不但有关于音乐的,还有电影的。有一次,陶列听崔美芳说起,原来她在新疆是做话剧编剧的,她丈夫是导演,两人是当地话剧团的骨干。

陶列感觉崔美芳就是列尔琴伟大传奇中的一个契机,他把音乐的理想渐渐扩展至艺术的其他领域,比如电影。崔美芳告诉陶列,她一直是想当电影导演的,以后要拍出比《柳堡的故事》还要好看的电影。崔美芳说陶列的长相跟王心刚是一个类型的,如果将来拍电影也是很上镜的。她甚至说如果以后她当导演,就让陶列演男主角。言下之意,他是可造之才,而仗着先天的容貌优势,他又比别人多了几分胜算。如此一来,陶列对于当电影演员的兴趣渐渐热烈起来,他整天研究崔美芳借给他的电影书籍,尤其是对一本《表演艺术》格外珍爱,看了又看,有些段落几乎能背下来。日子一久,起先视若生命的小提琴就再提不起他的热情了,但他依旧每天早晨带着琴出门,只不过到了运河边,只看那些书,琴是久久不拉了。家里人并不知晓这些,只当他继续执着练琴,却不知他早换了另一个演员梦。

列尔琴还是在的,他已经被自动替换成“伟大演员列尔琴”了。对于这位未来电影明星的命运,陶列照旧在心里演绎了无数遍。他闭上眼睛,似乎就能感受到银幕下观众的热切眼神——如同他在电影院里看到的那样。

陶列这些揣想是不敢跟崔美芳透露半个字的,他晓得这只会引起她的反感。他要让她真心帮助自己,唯一的办法就是表现出对艺术的痴迷,而且还是幼稚冲动的那种,只有这样,这个女人才会怜惜自己。照理说陶列能把这都看透,他真的是比同龄人要成熟很多,但从外表上看,他是那样无辜的一个少年,又长得好看,所以更加入了崔美芳的心。崔美芳心里眼里的陶列是个让她心存怜惜的孩子,她把自己的梦——完成的、没完成的一股脑儿地都想塞给这孩子,她觉得自己是真心实意要帮这个孩子周全他的未来——至少告诉他他可以。

陶列也当崔美芳是最了解自己的那个人——成人世界里唯一的那个人。他晓得若是单凭自己,列尔琴的理想是经不起考验的,如今多了个人帮他支撑也是好的。

他们这样重视彼此,却没料到也会因此失去彼此。

陶列高三毕业时,开始发慌了。他的小提琴已经荒废许久,而那个电影演员的梦依然无从着落,因为想当导演的崔美芳仍然在做语文老师,而陶列却要离开学校了。

父母本来对于陶列的音乐前途寄予了很大期望,现在还是回到原来轨道上——招工,心里受了挫,对于陶列也就不客气了,硬是逼着他去了印刷厂,和陶马在一起,也好有个照应。

不久就到了1977年的冬天。

起先很抵触工厂的陶列正要安于现状,陶马却不“安分”了,他宁可不要提拔的机会也要报名参加高考。那时恢复高考的消息刚出来。

陶列也动了心思,但妈妈下了狠话,兄弟俩只能考一个,因为不能白白丢了这么好的工作。在陶马的帮助下,陶列后来还是偷偷报上了名。陶马拼了命地复习,他看陶列没什么斗志,总是劝弟弟:“上大学一定总是好的。”

结果,陶马考上了上海的一所大学,陶列则差了好几十分,虽然他本来就没怎么用功,但也受了打击,越发灰了心。

陶列那时已经没什么机会能见到崔美芳,虽然他知道她就在学校,教着跟以前一样的语文课,住在原来的那个院落,但一切都跟从前不一样了。

离了学生的身份,陶列觉得再没借口老去找崔老师,也没什么理由幻想自己是列尔琴,他恼怒地发现最好的时光差不多到头了。他的眼神里有了女人们喜欢但又看透的老道,虽然他还是善良的,但他已装不了无辜少年。

陶列慢慢成了印刷厂的熟练工,虽然有越来越多的女青年向他发出了明显的恋爱意向,但他只觉得无趣和无聊,只有偶尔在陶马的来信中才让他有一丝心悸——隔着信纸,他也闻得到那种属于新世界的味道。陶马鼓励他再考,他倒不是没想过,可是好像是跟自己赌气似的,有意不去实行,一切的斗志都搁一边,那把小提琴也直接丢在了床底下。

他那时已经自己挣钱了,虽然要交给妈妈,但仍然有了积蓄,可以去买自己曾经喜欢的糖了。在终于到了可以自由吃糖的年纪,他没有觉得多欢欣鼓舞,相反,他感到怅然若失。

不久,陶列听说崔美芳和丈夫双双要调到南京去了,最令他震惊的是,崔美芳要去的单位竟然就是南京电影制片厂。他感觉所有的希望都回来了。正像之前崔美芳跟他说过的那样,她要拍电影当导演,那么陶列就理所应当成为她电影里的演员——哪怕不是男主角呢。

崔美芳夫妇的调动消息几乎全城皆知,这是一次很明显的晋升,这里没准将成为这对未来著名艺术家夫妇的故居。崔美芳不想太张扬,竟悄悄地离开了,让好多去送别的人都扑了个空。

陶列也在其中。

这大大超乎了他的想象。他一直觉得自己是和别人不一样的,他理应得到崔老师的特别优待,因为他们有着那个关于电影的约定。既然她去的是电影厂,那理应兑现当初的约定——可是,她竟这样走了。

在崔美芳走后,陶列又恢复了看轮渡的习惯。他时时想着三年前,崔美芳第一次从这里踏足小城的情景。他无数次地怀念这个女人。他知道并不是因为爱她。

4

一年之后。

二十二岁的陶列来到了1980年的南京。这是他第一次离开小城,下了车,所有预先铺垫好的意气风发都变成了灰头土脸,那种不熟悉的气息几乎卷走他,虽然他长得还是很好看,穿得也不土,但是脚下却踩着小城来的祥云。他第一次觉得怯生生,找公交站简直比游到北京还要难,人人都是陌生的脸,时时提醒他和他们不是一路人,这时方知小城是多么放浪自在。他提着家里最像样的旅行包,上面有“上海”字样的。里面装着一斤水果糖、两瓶水果罐头,还有些小城的土特产——也是糖。这些曾经是陶列少时的最爱,现在他已经不再为之垂涎。

这次旅程陶列构思了整整一年,但却全盘模糊,他只知道有个南京电影制片厂,他要找的人叫崔美芳。

找人过程意外地极其顺利。几个小时后,他已经坐在了崔美芳家的客厅里。

这是个真正的客厅,因为绝不是陶列在小城住惯看惯的那种只有一个方桌加四条凳子同时兼做餐厅的客厅。这里有沙发、蕾丝沙发套、茶几、三角柜、收音机、电话机,墙上还挂着油画。

崔美芳的表情还跟从前一样,五官也不见老,只是多了一副眼镜,以前她并不近视,想必现在度数也是不高的,但镜片多少会反光,因此陶列看不到她真实的眼神。

可她说的话已是相当明白不过了。

“我刚到厂里,做的是导演助理,这个工作像你们年轻人来做还差不多,我都这把岁数了,力不从心了,只好先干着,等着退休吧。”

陶列怅然地发现,很显然眼前这个女人没有再像从前那样,把他当作那个让她怜惜的孩子,她也是好心,免得耽误他——她是这么说的。

陶列明白了这次专程上门请求她栽培自己当演员,根本是多此一举,既为难她,更为难了自己。他期盼已久的对话刚刚开始,就要结束了。他连失望和沮丧都来不及,都没好意思提给她带来的礼物,只悄悄地把旅行包放到门口,就走了。她也并没有送他。

陶列匆匆走出了电影制片厂,一出门口,就全然忘了刚才的路线、她住哪栋楼哪个门牌号。他是永不会再来了。

在去长途车站的公共汽车上,陶列想像着崔美芳发现旅行包里那些糖的情景。过去的记忆又回来了,他想到过去爱吃糖的那个自己。如今那个包里是他曾经的珍宝。他就这样全都给了她,而她也不见得欣赏,说不定还嫌甜腻。

陶列不会想到,几年后,崔美芳真的当了一名电影导演,后来她的名字频频出现在八十年代的中国电影里。这些都不是1980年的陶列可以预知的,他在半梦半醒之间,看见那个一直在理想中伴随他的列尔琴转身而去。

那个下午,等陶列醒来的时候,他已经坐过了站。

大概一两点钟的样子,陶列终于赶到了车站,他正要向售票窗口走去,迎面走来了一个要饭的。

这张脸陶列是清楚记得的,虽然还是那样一副破衣烂鞋的乞讨行头,但既然离了小城来了南京,竟多出些不一样的气势。那要饭的早忘了陶列,看都没看他一眼,就走了过去。

陶列却想要追他而去,几乎脱口而出:“你还欠我一块糖呢!”

全文完

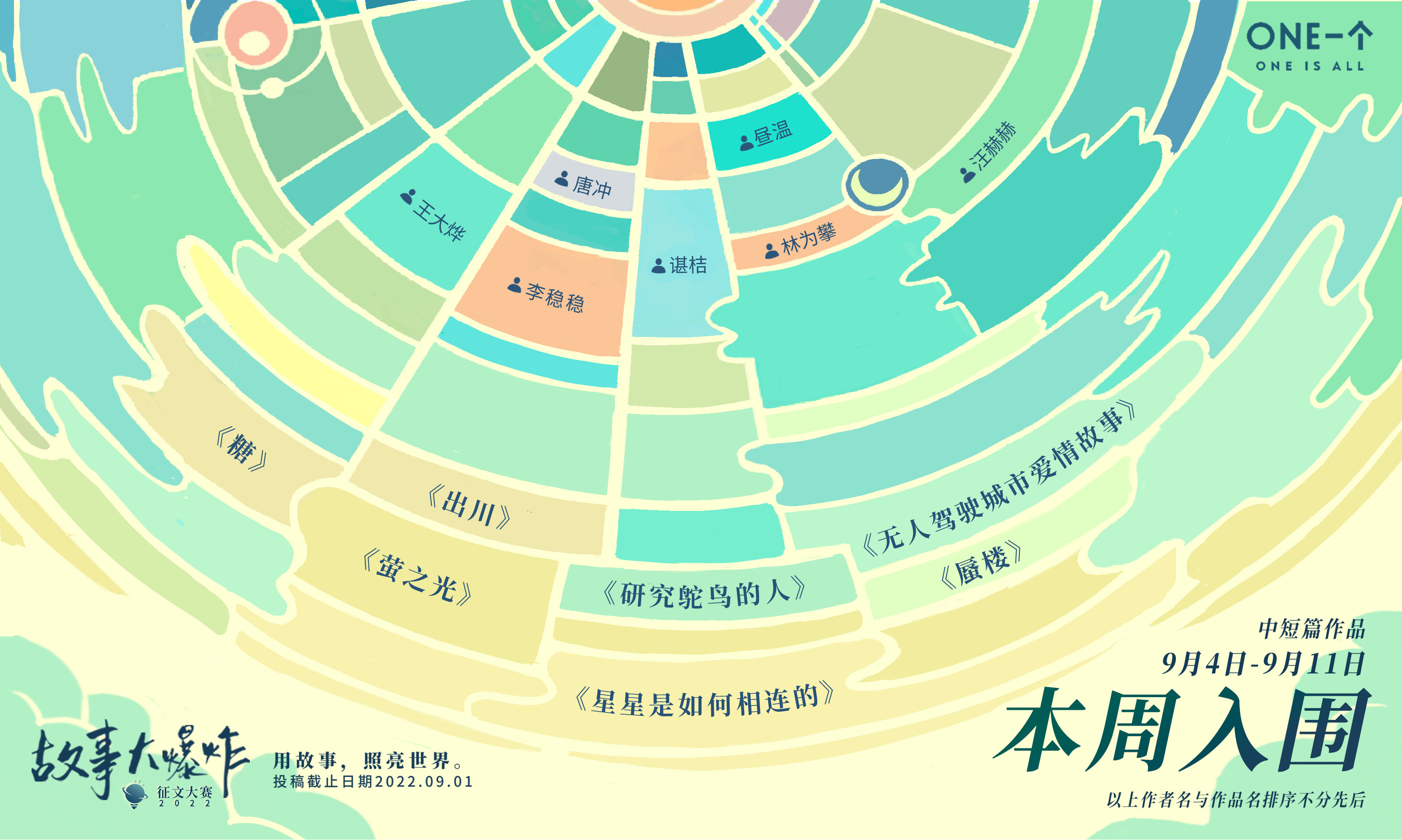

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品38号。