园园是我妈妈的小名,只因得我外公做了一辈子的看园人,平生没出过苏州,对园林有着深厚的感情。

七八十年代,他看管人民路上一座鲜有人问津的小园,游客来这一片儿,大多是为了一巷之隔的沧浪亭,只偶尔会有人踱过来,看看这附送的景点。论名气,这园子在名园多如散星的苏州,还真排不上号的。外公也乐得清闲,镇日无大事,拂尘土,理花木,跟照顾自家园子没什么分别。

直到一日,外公发现,他管的是一座活的园林。

倒不是他太钟爱这座小园林,到了将它视作活物的程度,而是有些难以忽略的蛛丝马迹,让他发觉了异常。

有小孩顽皮,从三层楼高的假山上掉下来,毫发无伤,只因前几日,假山下刚好新长出一蓬厚厚的杂草,险险接住了他;园子里冷战的男女互相避而不见,男的藏在柳树下,女的躲在粉墙后,柳树和漏窗一动,他们视线一相交,也就和好了;园墙倒塌压翻黑心包子铺之类,就略了不提了。

一开始外公还能将其视作巧合,但慢慢相似的事情发生得多了,便再难称为巧合。尽管他嘴边总爱挂着“园林是圈养的自然”“园林有灵”——他的至理名言,但如果园林真的活了,那是不能够的。

外公本着不信怪力乱神的原则,装聋作哑着,直到妈妈说,她那晚被误关在园子里的时候,听到了园林伸展肢体的声音。妈妈彼时六岁,不上幼儿园,去学堂又太早,就每日在那座园林里放养着,虐待些蜻蜓蚂蚱,倒也和谐。

前一日傍晚,外公急匆匆赶着去和人家搓麻将,照例锁园子,忘记了女儿还在角落头翻土,找西瓜虫。

夜快了,看里外无人,只有一个相处日久的小女孩,这座园林不再端着,抛开白日里正襟危坐的样子,树根在地下舒展,瓦片在松风里像海浪一般次第颤动。

它本想收敛些,但那几日实在太热,闷得它有些不耐烦,于是大开轩窗,地砖松动,爬山虎摩挲着酸痛的白墙壁,弄出的异响把妈妈吓得扔了小铲子号哭起来,连西瓜虫都不要抓了。她满脸眼泪鼻涕往园门跑,在婆娑的昏黄之中,她看见,园中的一切都活了过来。

卵石铺就的地面波动起来,软得像是缀满珠玉的绸缎,大片荷叶兴奋而神经质地交头接耳,像是假日里人头攒动,长廊如水蛇般扭动,吱嘎吱嘎。对着眼前的景象,妈妈看懵了,忘记了哭泣。

呆愣在原地,她并没有花很长时间接受一个事实——园子是活的。在月还没高过树梢,她就整顿小小的心情,接纳了活的园子,并将它同白日里的死园子一样看待。小孩看万物,本就比大人更包容,不带偏见。

外公则花了更长的时间,才接受这个事实。麻将输了三包烟,灰溜溜回家。路上,他才想起女儿还关在园子里。女儿一人在这黑黢黢的地儿待了有四五小时,打开门,却不哭不闹,只有泪与鼻涕的痕迹干涸在脸上。回家,却是结结实实地哭了大半宿。倒不是她后怕,而是外公不相信她说的,园子是活的这件事。小孩子晚上看见些奇怪的东西,大人总是不能当真的。

本来女儿那晚说的话,会无声汇入千万句她异想天开的童言中去,没人会当回事。但外公不知怎的,越来越感觉哪里不对劲。明明已经几百次走过那写着“四时风雅”的门洞,熟悉的景象几百次映入眼帘,他对园内的一草一木都了如指掌,但现在看它们却有些陌生。

他傍晚把门锁好,自己一个人待在园子里,什么事情都没有发生。园子里,万籁俱寂,静得像个墓室。外公忽然觉着自己可笑,他怎么会听信一个六岁小女孩的证词呢?刚要起身回家,忽然人僵住了。

太安静了。怎么可能连个蛐蛐声都没有呢?一座园子在夜里不可能没有一点万物的声音,就如人不可能没有呼吸声,除非——那人屏息着怕被发现。

像是感知到了外公的顾虑一般,园子里欲盖弥彰地响起了三两声蛙的呢喃。

外公心照不宣地在夜色里离开,心里对女儿的说法,已然信了六七分。

放暑假了,来园子里的学生多了起来,多是旁边少年宫来写生的。一个闷得迟迟不下雷雨的午后,外公细细勘察着园中有无变动,脑子被震耳的蝉鸣轰得嗡嗡的。他心里嘀咕,如果蝉鸣不是来自大自然,那一定会成为人类最痛恨的噪音之一。

铺天盖地的蝉鸣如同暑气,热油一般将他包裹,密不透风。在这热油之中,外公呼吸不畅起来,人昏昏之际,忽然只觉有一股清透的活泉水,汩汩流入他的耳道。

是有人在园里吹笛子。

外公寻着笛声走去,看到层层叠叠的柳暗花明之中,湖边的“之”字曲的小石桥上,坐靠着一个身形瘦弱的少年。他穿着一件宽大的文化衫,空荡荡的袖子随着指法的节奏,有韵律地起伏着。满池莲叶殷勤地簇拥着他的身躯,叫人看不真切。

少年的笛声算不得熟稔,甚至都称不上流畅,许多地方磕磕巴巴。但那笛声,诚挚如璞石,自然无造作,仿佛他并不是在吹笛,而只是借笛子,让万籁听见他自己的呼吸声。从远处听去,笛声似断却从未断,如一根在空山新雨后闪烁的蛛丝。他吹了一首又一首,也不知从什么时候开始,夏蝉已然齐齐噤声,樟树不再婆娑作响,竹露也凝神停了清响,生怕吵到他分毫。

园中的一草一木,一鸟一虫,一砖一瓦,都在感受他的气息。

这座园子听得入神了。

它对这个碌碌世界的记忆,能一直追溯到近千年以前。曾经它的身体里,达官贵人、歌伎乐师进进出出,奏过的曲子不可胜计。现在,那些人都只不过尘土而已,他们听过、奏过的曲子,却是连粒尘土也留不下来。少年的笛声和它听过的笛声有何不同,这座园林答不上来。它只知道每年春雷过后,旧泥里翻出来的新笋,与这笛声倒是颇为相似。少年的笛声,是从苏州这座老城里生出来的。

接下来几日,少年每日都来园中练笛子。他总是午饭后过来,晚饭之前走,渐渐和外公混了个脸熟。问他为何不去别的园子练,他只说这人少,贪个清静。他总是来了就坐那个老位子,一遍遍吹着考级的曲子。外公觉得有趣,看起来那么淡泊的人,也是要考级的。

吹累了,他会在园中各处走走,去的都是角角落落的地方,不起眼的几隅。他跟外公说,这座园子的美,在于不经意之处。

于是园中,没有他的笛声到不了的地方。笛声逗引,却不讨好,滑溜溜抓不住,弄得园子心痒,那真是万花丛中过,片叶不沾身。每一片苔尖,每一丝瓦缝,都流挲过那乐音。大太阳天,他来练笛子,细雨天,他也来练,笛声掺了细细密密的雨丝,从善如流地淌向地面,然后被这座园子心满意足地收进湖水里。

此前这座园林觉得,乐声是很脆弱无形的东西,留不下痕迹。看看它的身体里,水冲蚀石板会留下痕迹,风拂过草木会留下痕迹,而乐音响过,什么都没有留下。而少年的笛声,不过一息之间,却好似在它心上留下了比万年太湖石的肌理还要古老的痕迹。

它喜欢少年的陪伴,少年也喜欢这座园子。这一人一园,似是有旁人看不透的默契,即使无言相对,也像是说了万句话儿似的。有时,游人竟能看见少年对着空气笑起来,以为他对面坐了个老友,再移过去看,竟是空空如也。

园子既了解少年,却又看不透他,只好想方设法迎合他。有一次夜快,少年要回去时跟外公打招呼,玩笑似的说想看看园子里的古籍,外公说那可不能够,翻坏了他要被辞退的。第二天少年来时,竟然手里拿了本泛黄的《浮生六记》,说是来时,在园外墙边捡到的。外公悻悻接过,心里自然知道是这座小园子轻骨头,上赶着送来的。

外公还发现,园子里的假山石,在往少年吹笛的“之”字桥靠近,周边的白粉墙也日渐长高,像是要将少年包围,恐漏了一丝笛声出去。

此前说过,这座园子似是能预见到未来的事故,然后悄悄做出相应的调整。第二天来几人,来的谁,来做什么,它都心中有数。但这少年什么时候来什么时候不来,它似乎不甚清楚。

少年不来,这园子便一副恹恹的样子,叶子都比平日里耷拉了些。有一日,妈妈记得很清楚,本来园中了无生气,死水沉沉,因为少年到了时间还未来。傍晚时候,他竟然来了,园子里一时四溢出幽香,原来是满塘的荷花,霎时都开了。但,似是怕太过殷勤吓到少年,那些荷花开了一会儿,就又娇羞地闭拢,迂迂回回像极了少女心事。

原来存在了千百年的园林,也会在一个十几岁的孩子面前惊慌失措。

或许喜新厌旧是少年人的心性,或许少年笛子吹得好了,不要清静要听众了,他来得日渐少了。日日来变为隔日来,隔日来又变为两三日一来,最后干脆不来了。

这座园子在缄默中等待着,认真抽芽,认真布苔,认真泛起涟漪,认真用杂草垂萝补好墙上刚刚长出的裂缝。它把湖中的步石濯得干净无泥,叫风灌过透瘦的太湖石,借着云雾与湿气将它里外洗净。风在太湖石的孔洞里曲曲折折地走,发出埙似的奇响,调子竟与少年那曲《关山月》有几分相近。

但少年一直不来。

他的同学倒是偶尔来写生。少年与他的同学们,关系似乎并不好,外公在湖对岸看见几个男孩子谈起他时,为首的会摆出一个夸张的吹笛样子,眉毛飞得老高、故作陶醉,接着几人轻蔑地大笑开来。外公似是懂了少年为何喜欢独来独往。

男孩子们的玩笑是出于恶意,还只是同伴间调侃,外公其实并不确定,直到那几个学生老老在园中碰到倒楣事,不是屁股一坐下就被石凳子烫起了个泡,就是离湖边好几米远,却莫名掉进水里,抑或是被园中的鹅追着咬。顺带一提,那几只鹅原本温顺得很。目睹了这些啼笑皆非的事件,外公才确定这些学生真的在说少年的坏话,而这座园子听得真切。

秋风一吹,园里就结了桂子。外公拎着几只别人送的红膏大闸蟹,准备早点锁园,回家尝鲜。他最后巡视一遍园子,确认里面没有其他人,或他的女儿。走过园子西边的树林,他惊奇地发现,林子自己从中间开了一个豁口,从中,可以窥见远处一座中学的钟楼。那是少年的中学。

在园林构景手法中,这叫“借景”。本来“借景”乃是人为,为的是把园外的景观纳入园中的视野,以形成独有的意趣。这座园子,居然擅自主张,自己“借”起来了。

一座园林,居然还知晓园林造法的原理,简直像人类发现了进化论一般奇妙。只是这座白色钟楼,自然是西式的,配上园中古朴地道的中式景致,落得个不中不洋的滑稽样子,贻笑大方。这园子为了纾解对少年的思念,竟是连基本的审美也抛却了。

这几日,外公能感到这座园子日益焦躁起来。有时甚至在白日,它都会蠢蠢欲动,变换布局,都不怕人发现自己是活的。

它变得越来越不像自己了。准确说,它的布局越来越像拙政园了。但作为苏州园林之首,人家拙政园足足有它二十倍大,这个小园子硬搬人家的布局,又出不来人家大气疏朗的效果,看起来说不出的古怪。

外公对园子的作为百思不得其解。怎么忽然就想学拙政园了呢?难不成这座小园子,觊觎起了园林魁首之位,想篡位么?苦思日久不得解,他一拍脑袋,记起前几日,写生的学生们交头接耳,说的正是最近总在拙政园看见少年。他现在笛子吹得可好,一大帮人围着听。

外公不由为这座园子惋惜,但他并不很担心,因为园子既已立世千年,想必也很擅长告别罢。他更顾虑的是,园子近日变化太大,部分常来的游客已有所察觉。如果世人知晓了这小园林是活的,那会怎样呢?

于是在没人的时候,外公取了二两黄酒,往坐春舻的石凳子上一坐,开始语重心长地开解这座园子。

讲了半天,酒喝完了,也不知它听没听进去,外公起身往湖那边走,一出亭子,回身,竟见亭柱子上的五言诗联变成了七言。

这儿原来写着,“客来细裁诗,水暖轻泛棹”。

现在变成了,“夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花”。

于是方知怎么劝它都是无用,仰天大笑回家去了。

外公担忧的事很快便应验了。这座园林不再满足于只是成为一个小号的赝品,而是往北边膨胀、扩张起来,那架势,像是要吞并了几里之外的拙政园。它好似一只巨大的穿山甲,把园外几里搅得皮开肉绽。沿路几乎都是老城区的破旧居民楼,这些老楼在娟秀白粉墙的倾轧下,倒塌的倒塌,解体的解体,还有数十人受了轻伤。

这可终于引起了上面的注意。规划局和园林管理局的人过来,对着这野蛮生长的园子,不知从何下手,既怕伤了古建筑,又怕古建筑乱来。姑苏区被搞得乌烟瘴气,不知道的人还以为地震了。

就在两个局的干部为了保大还是保小、保城还是保园争执不休时,外公走了出来,一五一十报告了他所知道的情况,其中当然包括那个吹笛的少年——毕竟这一切的一切,皆是因这少年而起。

少年很快被找来了。得知了园林是活的这回事,他似乎并不特别吃惊。

果然,他一走到园子外东北角,粉墙的破土之势就堪堪收住,不再前伸,明明少年不过一米七出头,在白粉墙之下,显得格外矮小,那墙却像是海啸碰到了一座峭立亘天的无形之山,触到了一道不可破的威令,停下了扩张的脚步。

看热闹的人围了里三层外三层,最里的一层目睹这景象,皆交头啧啧称奇,往外传话,传到最外一层,说法已经变成了:这个男小官是从玄妙观请来的小道士,法力高强,洒一把香灰就镇住了园妖。

园林管理局的官员给少年在人群中辟出一条路,人们夹道凝视着他走向那座园林的大门。

到了门口,官员们意思着想跟进去,被少年一口回绝。他协助摆平这座园林的条件就是,只能他一个人进去。

毕竟不知道这座奇怪的园子是否会伤害到少年,以及把这么一大座文物托付给一个毛孩子处理是否合适,外面的人眼睁睁看着他进去,都干着急起来,官员们轮流擦汗,仿佛他们面对的不是一座园林,而是一间产房。

在一片焦灼的气氛里,没人注意到,一个小身影呲溜一身窜进了园门。

在四十五年后的今天,妈妈说起那日的景象,还像个小女孩一般,眼中流溢出奇异的光芒,那是她一生都忘不了的景象。园中的每片叶子都在震颤,沙沙簌簌,这座园林终于等来了朝思暮想的人,它张皇战栗,它不知所措地看着少年入它怀中——原来在相思里战战兢兢的,除了人,还有可能是一座园林。

少年望着园中各处,缓步走到游廊坐下,呓语一般笑说:“我还是喜欢你本来的样子。”说罢,拿出怀中的笛子,闭上眼吹了起来。

时隔三月,少年的技艺精进不少,原先那首磕磕巴巴的《关山月》,竟可以痛痛快快吹下来,不打一个冷嗝。妈妈那时,并不知道这曲子叫什么,但小小的她真的能感受到此中的月光,仿佛少年身后的湖石洞穴之间,已然是云雾漏出,月色流转。园外躁动的人群也像是被泼了一舀清凉的泉水,不约而同住了嘴,凝神细听起来。

这座园林在笛声中,收缩,撤退,把侵占的土地让了出来。园中,各个建筑物围绕少年移动着,像是无人操控便自己挪动的棋盘。这座园林从仿冒的“小拙政园”,慢慢变回了原来的面貌。

外面的人听到布局变换的巨响,不知发生了什么,纷纷害怕了起来。

地动山摇之沉烈,少年笛声之轻远,交错纠缠,仿若构成了一幅可视的乐章。

妈妈抓紧了身边的柱子,害怕自己被起伏的地势带进低洼里。如此大的动静中,少年只是闭眼吹笛,笛孔中流出的气息未乱一丝,仿佛吃定了这座园林不会伤害他分毫。这座园林也不再压抑自己满腹的心思,少年所坐的游廊动了起来,像一条大龙,把他带到了湖心的上方。妈妈后来说,那是园林在拥抱那个少年。

园中的藤蔓垂落,树梢枝桠,什么凌霄花,什么爬山虎,连同忍冬、牵牛,全部蔓延出来,像翠色的风暴,在少年身边打旋,将他身边的空间盈盈包裹。

其中的一支藤枝,小心翼翼地,伸出来,颤抖着想要去触碰他,却在他睁开眼睛的一瞬间,一个激灵,所有的藤蔓都瞬间缩回了原处,翠色的海洋刷地,如九天瀑布流泻一般霎时消失,蔚为壮观。

睁眼看到自己突然身在湖心上方,一伸脚尖就可以碰到湖水,少年并没有被吓到。他往湖中看去,湖面上清晰映出他朝气的身姿。这口古湖,因为这年轻的脸庞而粼粼起来。

后面的景象,妈妈并没有看到。一站稳脚跟,她就拖着眼泪鼻涕,往园外跑去。她小小脑海中的最后一个画面,是少年的指尖,轻轻点在湖心上,温顺的碧波荡漾开来。

据外公说,少年出来以后,园林管理局问清了他园子里发生了什么后,当即决定把湖水抽干。

干部们分析起来,头头是道:欧洲的园林,或说花园,都是以建筑为核心,用树木、人工湖配合建筑;而中国的园林,则是以湖为核心,反而用建筑来配合湖。所以,如果这个园林有灵,那么一定是寓于湖水之中,这就是为什么它会把少年往湖心带。

很快,抽水机就运过来了,妈妈记得那个沉稳的少年,要好几个人拉着,不让人们把园中的湖水抽干。他哀声求着那些官员,清稚的嗓子哭喊到嘶哑。可是谁会听一个孩子的话呢?城区的平安稳定重于一切。

在那个通讯技术落后的年代,这件小小的事故并没有传出苏州城。水抽干以后,果然一切太平自此。这座园林跟别的园林再没有什么分别了。官员们应对危机有功,大多荣迁,去了省里。

若干年后,这桩旧事,大约也只有老苏州知道些,年轻人几乎没有知道的。我也是妈妈在外公去世时,偶然说起,才知有此事。外公在世时,再也没有见过这园子活过来,连一点细微的变化都没有了。他心怀愧疚,因为园林是相信他的,是没把他当外人的,而他却出卖了那座园子。他总觉得是自己间接杀死了它。这种愧疚在他弥留之际,也没有彻底消散。

没人再见过那个少年,有人说他考上好学校,到外省读书去了,有人说他还在苏州,但再也不吹笛子了,也不去任何一座园林了。

那天,听完母亲讲完这个长长的故事,我莫名胸闷,想去外面散散步。已是夜色寂寂,月光打到柏油路上,片片玉碎。我无头绪地漫步,一遍遍回想着那个故事,待到我发觉,自己已然信步走到那座小园门口。

这个时间,园子早已关门。我走到旁边的值班室,灯还亮着。几只蚊虫飞蛾如无序的小行星一般环绕着那亮光。灯下,正在看手机的刘叔看到我,露出了微微惊讶的笑。

刘叔是外公的徒弟,现在是这座园子的管理人。我提出了进园看看的无理要求,他答应了,但要我十五分钟内出来。

走进园子,看见隐隐约约的“四时风雅”匾额,我略有恍惚。除了小时常常来这座园子,成年了以后,我似乎极少再来了。听了刚刚的那一桩旧事,这座园子在我眼里,有了些不同的意味与深境。

往园心走,促织戚戚,蛙声呢喃。园子很小,很快我就走到了湖心的之字桥上。隐隐有笛声传来,悠长,隐秘。以为自己幻听,我略微有些发怵,直到我看见湖对面的石凳上,坐着一个秃顶的中年人。正是他在吹笛。我往他那边走,他听见我的脚步声,停了笛子,回头看看我,露出了一个略微窘迫的笑容。

“这么晚,您还在这吹笛子?”我好奇问。

“家里不让吹,孙女要读书。”他摸摸自己的头顶,谦逊地朝我点点头。

我安静坐下,中年人重新拿起笛子,吹了一首《姑苏行》。中年人的身材已然走形,指骨粗大,与手中的细竹笛一对照,莫名地不和谐。

本来想请问他是否会吹《关山月》,但想起与刘叔的十五分钟之约,只好作罢。我站起来朝他稍稍一躬身,往园外走去。

笛声渐行渐远,门洞里,我忍不住往中年人的方向微微一瞥。——啊,那一定是我的错觉。

我看见,白墙上的漏窗,兀自动了。那漏窗悄悄移到他跟前,让月光流泻进来,照在中年人手指间,小竹笛孔洞上。他似是看清了孔洞,更加欢喜地吹起来,笛声清远。他背后的茫茫的夜色里,像是藏匿了一整个夏天的心事。

一人一园,相对无言,心照不宣。

全文完

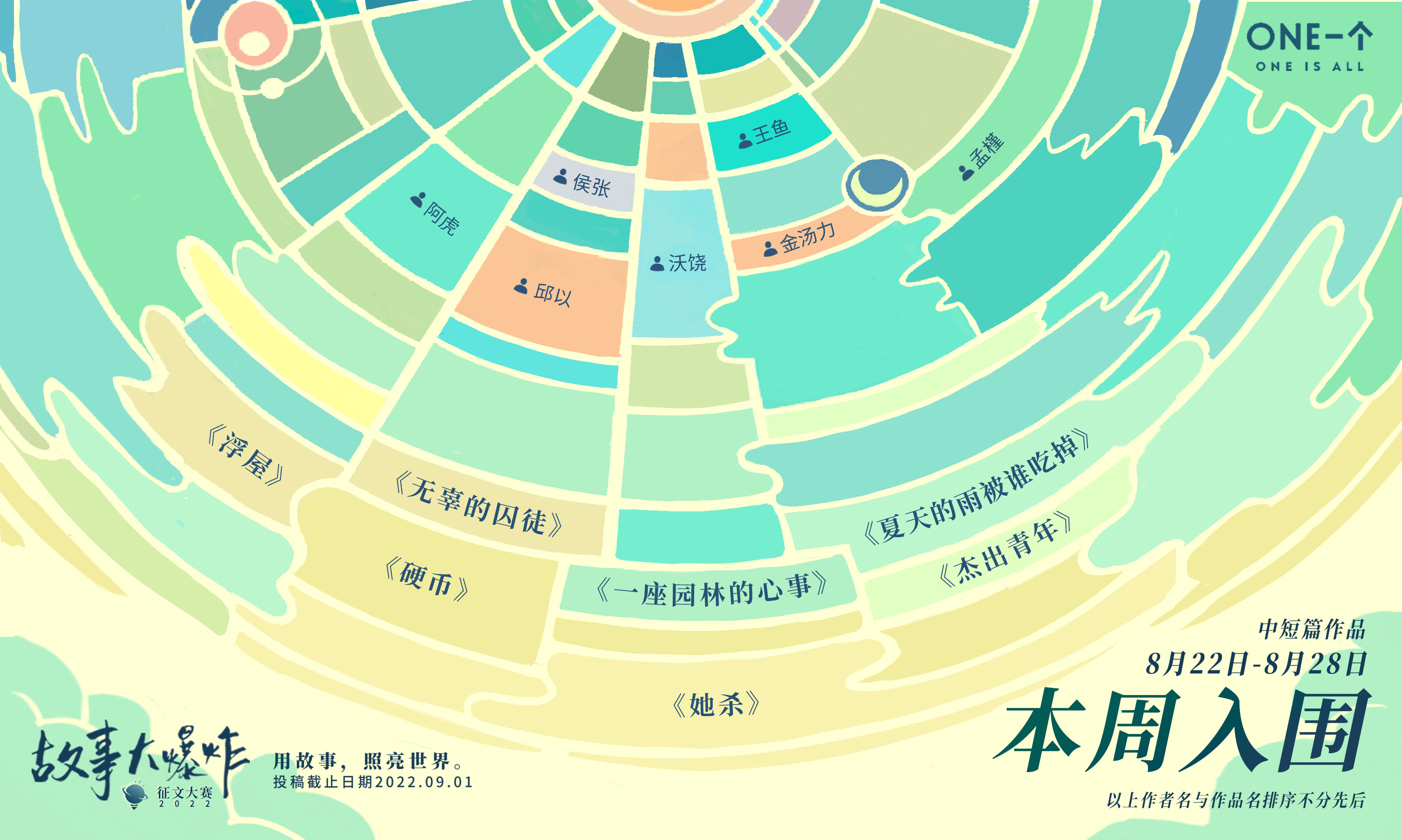

本文为「故事大爆炸2022」中短篇入围作品26号。